渭北油田延长组长3储层孔隙类型及物性控制因素

2016-06-25邵隆坎周思宾尹超吴锦伟顾丽娜柳林旺

邵隆坎,周思宾,尹超,吴锦伟,顾丽娜,柳林旺

(中国石化华北油气分公司勘探开发研究院,河南郑州 450006)

渭北油田延长组长3储层孔隙类型及物性控制因素

邵隆坎,周思宾,尹超,吴锦伟,顾丽娜,柳林旺

(中国石化华北油气分公司勘探开发研究院,河南郑州 450006)

摘要:通过岩心物性分析、铸体薄片、扫描电镜等资料,对渭北油田长3储层的孔隙类型、物性特征进行研究。研究结果表明,区内长3储层孔隙类型以粒间溶孔为主,储层物性的主要控制因素为沉积微相、成岩作用和砂体厚度。根据物性主控因素对长3储层进行综合评价,建立了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类储层评价标准,物性最好的一类储层特征参数为河口坝叠置带、碳酸盐胶结物含量小于7%、砂体厚度大于18 m,孔隙度大于12%、渗透率大于0.5×10-3μm2。

关键词:渭北油田;长3储层;孔隙类型;物性特征;储层评价;沉积微相;成岩作用

鄂尔多斯盆地油气勘探主要目的层为三叠系延长组和侏罗系延安组,其中延长组内陆湖盆沉积经历了一套完整的湖进-湖退过程。长10至长7段为湖进期,长6至长2为湖退期,长7是最大湖进期,盆地内发育了一套稳定的湖相泥岩[1],渭北油田长3段主要为河流-三角洲砂体,具备形成大型辫状河三角洲岩性油藏的地质条件,是勘探开发的主要层系[2]。本文通过利用岩矿分析、物性分析、铸体薄片、扫描电镜等资料,分析了渭北地区长3油层组砂体的孔隙类型、物性特征,从沉积微相、成岩作用以及砂体厚度3个方面开展物性影响因素研究,探讨以物性影响因素为依据的储层评价标准。

1地质背景

渭北油田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡东南部,渭北隆起与伊陕斜坡交汇处,区内总体上为西北倾向的单斜构造,地层平缓西倾,构造比较简单,无断块构造圈闭,以岩性油藏为主。其主要含油层位为三叠系延长组长3 段,主要发育湖泊辫状河三角洲沉积体系,沉积微相主要由水下分流河道、河口坝、复合式坝、远砂坝、分流间湾等微相组成。渭北油田延长组的物源来源和沉积物的汇聚主要受控于南部渭北古隆起的母岩类型、古隆起形成和演化的影响。

2岩石学特征

根据岩心观察、薄片鉴定、铸体图象分析及扫描电镜资料,研究区长3储层为一套成分成熟度较低,结构成熟度中等-较高的砂岩,粒度主要为0.1~0.25 mm,以细粒为主,分选以中等和好为主,磨圆度以次圆-次棱角状和次棱角状为主,岩石类型主要发育岩屑长石砂岩,次为长石砂岩和少量长石岩屑砂岩。

3孔隙类型及物性特征

3.1储层孔隙类型

渭北地区长3段砂岩储层的孔隙类型主要有剩余粒间孔隙、溶蚀粒间孔隙、溶蚀粒内孔隙、溶蚀填隙物内孔隙、自生矿物晶间孔隙和裂缝孔隙,按照成因可以分为原生孔隙和次生孔隙两大类。

原生孔隙主要为剩余粒间孔,是砂岩经过机械压实作用,自生矿物充填成岩作用后残余的原始孔隙空间,这类孔隙碎屑边缘无明显溶蚀痕迹,边缘清晰。该类孔隙受砂岩成分、组构和成岩作用的控制,一般与其它孔隙类型相伴生,不单独出现于岩石中。具有孔隙大、喉道粗、孔隙连通性好的特征。充填孔隙的多为薄膜式胶结的绿泥石,此外还有次生加大边式胶结自生石英与长石和孔隙式充填的绿泥石、方解石、石英、高岭石及伊利石等,是本区长3储层的主要原生孔隙类型。

次生孔隙主要发育粒间溶孔,是剩余粒间孔隙在成岩过程中因部分碎屑和填隙物发生溶蚀而被改造扩大形成的溶蚀型次生孔隙。其成因与酸性溶液在砂岩碎屑间运移,溶蚀部分碎屑边缘、部分填隙杂基和胶结物(碳酸盐岩矿物)有关,形成各种不规则的溶孔。以这类孔隙为主的砂岩储集岩主要为颗粒支撑或杂基支撑,含少量胶结物,孔隙大、喉道粗、连通性好,是渭北地区长3储层的主要次生孔隙类型。

粒内溶孔是指砂岩部分碎屑内部在埋藏成岩过程中发生部分溶解而产生的一类孔隙。其特点为孔隙大小不等,形态不规则,边缘为锯齿状或港湾状,孔隙多在颗粒内部,且数量比较多,往往呈蜂窝状或串珠状。长3储层溶蚀粒内孔隙多见于长石、云母和部分岩屑内,常见溶蚀粒内孔隙与溶蚀粒间孔隙连通。溶蚀粒内孔隙常与溶蚀粒间孔隙伴生分布,但分布很不均匀。这类孔隙连通性差,对储层物性贡献小。

填隙物内微孔隙包括杂基微孔隙和自生胶结物中存在的晶间孔隙,为一种原生与次生混合孔隙。杂基微孔隙在分选比较差的杂基含量较高的砂岩中常见,这类孔隙连通性差,对储层物性贡献小[3-4]。

3.2物性特征

渭北地区420多个岩心样品物性分析结果表明,长3段砂岩孔隙度一般4%~16%,最小值1.47%,平均孔隙度10.60%;砂岩渗透率主要分布于(0.1~0.8)×10-3μm2,最小值0.05×10-3μm2,平均渗透率0.68×10-3μm2,属于低孔-特低孔超低渗致密砂岩储层。分析渗透率与分析孔隙度呈良好的指数关系。

4物性控制因素

4.1沉积微相对物性的影响

沉积微相有效控制着储层的初始储集性和储层的发育状况,对区内探井沉积微相和储层物性的关系进行了分析,结果表明沉积微相对储层物性的发育具有明显的控制作用。水下分流河道和水道型河口坝形成于较高能的环境中,较强的水动力将砂岩颗粒不断筛选,其分选和磨圆相对较好,填隙物含量相对较少,多为纯净的细砂岩,具有较好的初始储集条件,有利于后期溶蚀作用的发生;远砂坝形成于水动力较弱的三角洲远端地区,夹有较多的粉砂和泥质,孔喉连通性较差,易在压实和胶结作用下造成初始较低的孔隙度和渗透率再次变差[5-7]。

4.2成岩作用对物性的影响

4.2.1 早期压实、后期胶结导致孔隙损失

渭北地区长3段为低孔-特低孔、特低渗-超低渗储层。地层经历过较大幅度的抬升,现今埋藏浅,然而曾经经历过比较深的埋藏,压实作用较强,颗粒以点-线接触为主,压实作用损失了大部分孔隙度、渗透率。胶结作用减孔量可以约等于砂岩中胶结物的含量,这些胶结物占据一定的空间,这些空间为砂岩沉积时的孔隙或者后期溶蚀作用改造形成的孔隙被沉淀下来的胶结物所占据,造成砂岩中孔隙减少,孔隙度降低。渭北地区长3段胶结物主要有方解石、白云石、含铁白云石、含铁方解石、石英、高岭石、绿泥石、伊利石等。胶结物含量2%~17%,平均含量11.5%,胶结物减孔量为2%~17%。渭北地区储层原始孔隙度平均为36%,其压实减孔量平均20.9%,压实减孔量占总减孔量的64%,胶结减孔量平均为11.5%,占总减孔量的36%。

4.2.2 溶蚀有利于次生孔隙的形成

砂岩中的任何碎屑颗粒、杂基、胶结物和交代矿物,包括最稳定的石英和硅质胶结物,在一定的成岩环境中都可以不同程度地发生溶蚀作用,溶蚀作用的结果是在储层中产生次生孔隙。碎屑岩中常见的次生孔隙分包括粒间溶孔、粒内溶孔、杂基内溶孔、胶结物内溶孔、超大溶孔、铸模孔、晶间孔等[7-8]。渭北地区延长组长3段储层以次生孔隙为主,主要是粒间溶孔、粒内溶孔。粒间溶孔主要是颗粒之间的填隙物被溶解形成,粒内溶孔主要是长石被溶蚀和岩屑被不均一溶蚀形成的孔隙。

4.3砂体厚度对储层物性的控制

通过对实钻井砂体厚度与孔隙度和渗透率的相关性分析,结果表明该小层砂体厚度与孔隙度具有较高的相关性,该小层砂体厚度与渗透率同样也具有较高的相关性(图1)。其中0~12 m厚砂体孔隙度为7.7%,渗透率为0.27×10-3μm2,12~18 m厚砂体孔隙度为10.8%,渗透率为0.51×10-3μm2,厚度大于18 m的砂体孔隙度为12.1%,渗透率为0.76×10-3μm2。

5长3段孔隙及物性控制因素评价

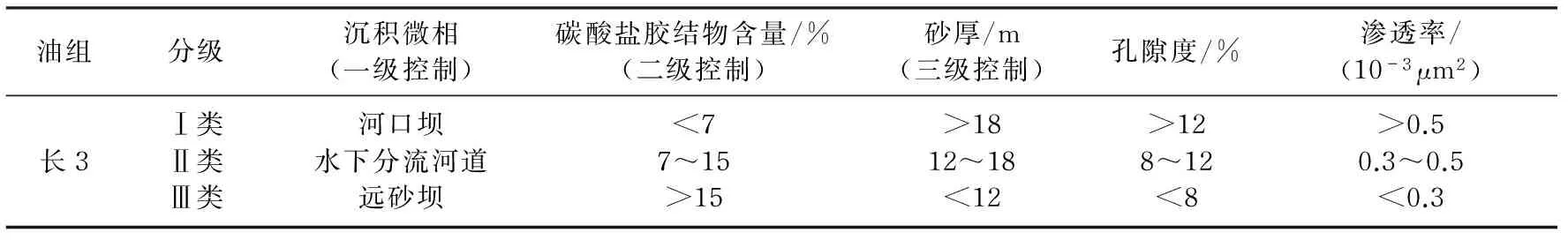

综合沉积相分析、砂体厚度和成岩作用,对研究区长3储层进行评价。共评价出3类储层,Ⅰ类储层主要位于河口坝叠置带,碳酸盐胶结物含量小于7%,砂体厚度大于18 m,储层孔隙度大于12%,渗透率大于0.5×10-3μm2;Ⅱ类储层主要位于水下分流河道,砂体厚度主要集中在12~18 m,碳酸盐胶结物含量主要集中7%~15%,储层孔隙度8%~12%,渗透率在(0.3~0.5)×10-3μm2;Ⅲ类储层主要位于远砂坝,碳酸盐胶结物含量大于15%,砂体厚度小于12 m,储层孔隙度小于8%,渗透率小于0.3×10-3μm2(表1)。

图1 砂体厚度与孔隙度和渗透率的关系

油组分级沉积微相(一级控制)碳酸盐胶结物含量/%(二级控制)砂厚/m(三级控制)孔隙度/%渗透率/(10-3μm2)长3Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类河口坝水下分流河道远砂坝<77~15>15>1812~18<12>128~12<8>0.50.3~0.5<0.3

6结论

(1)渭北地区延长组长3段储层孔隙类型主要以粒间溶孔为主,其次为原生剩余粒间孔和粒内溶孔。储层渗透率随孔隙度增加增大,两者呈良好的指数关系。

(2)沉积微相对储层物性的发育具有明显的控制作用,水下分流河道和水道型河口坝具有较好的初始储集条件,有利于后期溶蚀作用的发生,砂体厚度大,纵向上多层叠加连续;远砂坝夹有较多的粉砂和泥质,孔喉连通性较差,易在压实和胶结作用下造成初始较低的孔隙度和渗透率再次变差,砂体纵向上薄不连续,隔夹层发育。

(3)根据长3储层物性主控因素建立了长3储层评价模型,综合沉积微相、成岩作用以及砂体厚度对储层物性的影响,在沉积微相的控制下,根据胶结物含量低,再优选砂体厚度大的思路下,评价出本区物性最好的Ⅰ类储层特征参数为河口坝叠置带,碳酸盐胶结物含量小于7%、砂体厚度大于18 m,孔隙度大于12%,渗透率大于0.5×10-3μm2。

参考文献

[1]何自新.鄂尔多斯盆地演化与油气[M].北京:石油工业出版社,2003:72-75.

[2]窦伟坦,侯明才,陈洪德.鄂尔多斯盆地三叠系延长组油气成藏条件及主控因素研究[J].成都理工大学学报(自然科学版),2008,35(6):686-692.

[3]钟鸣,田景春,雷启宏,等.鄂尔多斯盆地贺旗-环北地区延长组长8段储层特征及控制因素[J].石油地质与工程,2014,28(2):27-30.

[4]万旸璐,段福海,杨哲.鄂尔多斯盆地镇泾地区长6、长8储层物性对比研究[J].石油地质与工程,2012,26(2):14-15.

[5]王宝清,徐文发,徐占力,等.三肇地区扶余和杨大城子油层储集岩的成岩作用[J].石油与天然气地质,2001,22(1):82-87.

[6]张亮,杨江,张鹏,等.鄂尔多斯盆地旬邑地区长8储层特征及控制因素分析[J].石油地质与工程,2015,29(2):49-52.

[7]肖晖,吴小斌,何丹,等.鄂尔多斯盆地镇川地区长3低渗储层特征及其控制因素[J].断块油气田,2011,18(6):701-704.

[8]黄思静,张萌,朱世全,等.砂岩孔隙成因对孔隙度/渗透率关系的控制作用[J].成都理工大学学报(自然科学版),2004,31(6):648-653.

编辑:吴官生

文章编号:1673-8217(2016)01-0056-03

收稿日期:2015-10-26

作者简介:邵隆坎,硕士研究生,1987年生,2012年毕业于西南石油大学矿产普查与勘探专业,主要从事油气田开发研究工作。

中图分类号:TE112.23

文献标识码:A