三塘湖盆地页岩油资源评价关键参数的校正

2016-06-25刘俊田吴永富彭亚中赵绪辰

卿 忠,刘俊田,张 品,吴永富,彭亚中,赵绪辰

(中国石油吐哈油田分公司,新疆哈密 839009)

三塘湖盆地页岩油资源评价关键参数的校正

卿忠,刘俊田,张品,吴永富,彭亚中,赵绪辰

(中国石油吐哈油田分公司,新疆哈密 839009)

摘要:热解参数S1是表征泥页岩中游离烃含量的关键参数,其准确性直接影响页岩油资源潜力评价结果的可信度,受实验分析技术的影响,测得的S1需要进行轻、重烃损失校正。通过对三塘湖盆地芦草沟组来源原油进行热解分析,初步证明热解参数S1中的重烃进入了S2中,进一步通过对抽提前、后热解实验参数的对比,确定了重烃校正系数为1.2。通过对比成熟度及类型均一致的松辽盆地青山口组一段泥岩的校正系数变化曲线,确定芦草沟组泥岩S1的轻烃校正系数为0.8。综合实验值及轻、重烃校正系数,确定芦草沟组泥页岩热解参数S1校正后是3S1。

关键词:三塘湖盆地;芦草沟组;页岩油;轻烃损失;重烃校正;热解实验

随着常规油气勘探开发形势的日趋严峻,非常规油气已引起人们的高度重视[1]。国内外页岩气勘探开发历程和成功实例表明[2-6],非常规油气资源储量丰富,将成为未来最重要的勘探接替领域。国内外研究表明,页岩气是烃源岩中未运移出去的以吸附、游离或者水溶方式存在的连续烃类聚集,当烃源岩处于生油窗的热演化阶段时,页岩中赋存的烃类为液态,称为“页岩油”[7]。目前全球已在阿巴拉契亚、墨西哥湾、西西伯利亚、松辽等盆地发现了泥页岩裂缝型油气,特殊泥岩裂缝出油已成共识[8]。王敏[9]通过研究指出:国内对泥质页岩的系统研究及开发较国外起步晚,因此在勘探研究上借鉴美国页岩气的研究思路不失为一种实用、快捷的途径。研究认为,美国的“页岩气”主要是指以吸附相、游离相甚至溶解相赋存于泥页岩地层中的天然气,其强调的是吸附作用机理,而我国陆相页岩油的勘探则更关注游离态烃类的含量,而不是评价生烃潜力的有机碳含量参数。因此,对页岩油资源评价中游离烃关键参数的校正显得尤其重要。

1地质概况

三塘湖盆地位于新疆维吾尔自治区东北部,在地史时期整体属于大陆边缘活动带。自1998年针对中央坳陷带马朗凹陷二叠系芦草沟组开展油气勘探以来,探明含油面积71.2 km2,探明石油地质储量5 762×104t,钻井揭示油气丰富,却难以取得工业油气流,初步研究认为其油气藏类型为裂缝型泥岩油藏。随着非常规油气勘探开发理论的进展以及钻采工艺技术的突破,2014年,ML2井经过压裂后抽吸,芦草沟组获得13.56 m3工业油流;2015年,部署钻探马60H井,通过水平井技术攻关,芦草沟组获得20 t/d的稳产工业油流。深入研究认为[10],三塘湖盆地芦草沟组油藏属于页岩油的范畴,该认识为马朗凹陷芦草沟组页岩油的整体有效开发提供了理论支持。勘探实践表明,马朗凹陷二叠系油气主要产出于芦草沟组,试油段岩性以灰质泥岩、云质泥岩为主,TOC含量为1.38%~11.90%,源储一体,储集空间以基质空隙为主。

评价芦草沟组页岩油资源潜力,通常把热解参数S1作为泥页岩中残留烃含量,用来反映泥页岩的含油率。因此,热解参数S1能否客观表征残留烃量,直接影响着页岩油资源潜力评价结果的可信度。但由于受岩心存放条件、实验分析技术及干酪根吸附和溶胀作用的影响,游离烃S1存在轻、重烃的损失,实测值远低于地下实际值[11]。针对芦草沟组泥页岩S1的校正仍处于探索阶段,本文通过芦草沟组原油热解、泥页岩的抽提前、后热解实验及组分生烃动力学法两种校正方法,提出了一套对热解参数S1进行轻、重烃的恢复方法,以期为芦草沟组页岩油资源潜力评价提供客观的参数。

2原油热解实验

2.1实验步骤

对原油进行热解,根据实验结果判断S2/S1的大小,不仅可以看出可溶烃S1是否能够进入S2峰,而且可探索校正游离烃S1进入S2的重烃含量的方法。目前的热解仪器只适合对岩石做热解,根据热解仪器的结构和分析原理,探索将固体吸附剂作为原油的稀释剂及样品载体。为了优选出稀释效果好的吸附剂,先后进行了2个阶段的实验研究。第一阶段分别称取2 g的80目层析硅胶及三氯甲烷抽提干净后的砂岩粉末(粒径小于80目)做吸附剂,对0.1 g12H井凝析油样品进行热解。结果表明,80目层析硅胶作为吸附剂,有机质的分布均匀程度好、回收率高,但Tmax值比实际小很多,说明有机质分布的均匀程度较差。

第二阶段分别称取2 g 的80目层析硅胶及100-200目中性氧化铝做吸附剂,称取0.1 g马7井的2 059~2 094 m原油样品。由于三塘湖原油的黏度较高,若将原油与吸附剂直接混合则原油的分散效果很差,因此在称量好吸附剂和原油后向其中加入适量三氯甲烷,使原油和吸附剂混合更均匀,挥干溶剂后将配制好的样品分别连续做3次平行分析。结果表明,100-200氧化铝粉末比80目层析硅胶做吸附剂的回收率更高、相对偏差更小,这意味着原油样品在其中分布更均匀,效果更好。

综上分析,优选100-200氧化铝粉末做吸附剂,开展芦1、马56、ML1、马7及芦101井5口井的原油热解分析。

2.2实验结论

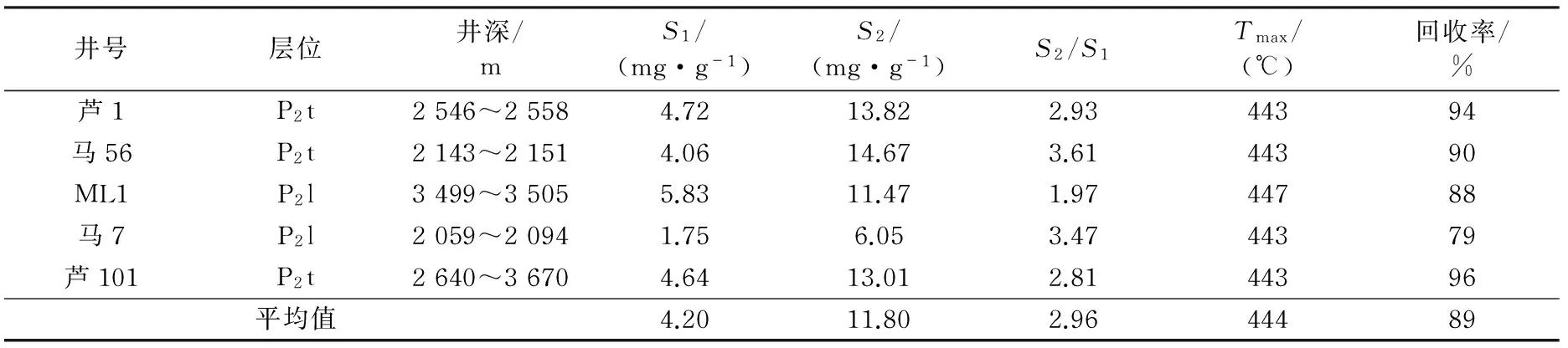

热解分析结果表明(表1),生油岩中的残留烃有相当一部分不是出现在S1中,而出现在S2中,因此,S2并不意味着只是干酪根裂解烃的量,S1也远远不能代表生油岩中的游离烃量,进入S2峰的原油重质组份占原油总量的66.3%~77.62%,平均为73.75。S2/S1平均为2.96,说明芦草沟组来源原油重质组分高于轻质组分。

上述实验虽然揭示了S1、S2存在误差,但不能作为生油岩热解色谱参数校正的依据,因为生油岩的热解与原油热解的条件是有差别的。

表1 原油热解色谱实验数据

3S1的重烃校正

S1是岩石热解仪将岩样加热到300 ℃以前挥发出的游离烃,S2是300~600 ℃有机质裂解烃。对比抽提前后芦草沟组泥页岩样品热解参数显示,氯仿抽提后的S2值比未抽提的S2小,与王安乔(1987)[12]等人对国内其它油田生油岩所做实验结论一致。说明通过对岩样进行氯仿抽提实验可测得残留油的含量,且氯仿抽提过程可以去除泥页岩样品中的残留油。因此表明,S2中存在一些液态烃类,在300 ℃之前无法蒸发出来。传统的资源评价过程中,通常用热解S1代表残留烃,而进入S2中的重烃(包括高碳数烷、芳烃和胶质、沥青质裂解烃)被忽略。因此将热解和氯仿抽提后再热解实验相结合,对比前后热解参数的差异,即可对S1重烃损失进行校正。

3.1实验步骤

8块岩心样品取自三塘湖盆地芦草沟组的泥页岩。实验分析流程如图1,同一块岩石样品分为两份,一份直接进行热解,一份先进行氯仿沥青“A”抽提后再做热解,分析结果见表2。

3.2实验结论

岩样经氯仿抽提后,残渣中仍存有少量的S1,说明氯仿抽提后仍有一部分轻质烃类残留在岩样中,因此,氯仿“A”的量与S1残之和才是生油岩中的游离烃量。此外,△S2+S1与“A”+S1残进行比较可以发现,生油岩的△S2+S1大于“A”+S1残,说明氯仿抽提结果并不能作为生油岩中游离烃的含量,而△S2+S1可作为生油岩中的真实游离烃量。虽然S1值会随着成熟度的增加而急剧减少,但△S2变化不大,而△S2/S1原是一个随成熟度变化的函数,由于芦草沟组泥页岩Tmax变化范围不大,因此提前源岩中的S1含量;ΔS2/S1原——进入S2中的游离烃与抽提前源岩中S1的比,即S1的重烃校正系数。

表2 芦草沟组生油岩岩石热解实验数据

注:ΔS2(生油岩S2-氯仿抽提后残渣S2)——热解S2中游离烃重组分;S1残——氯仿抽提后源岩中残留S1含量;S1原——抽

图1 实验分析流程示意图

△S2/S1原均值可作为S1校正系数。结果表明,芦草沟组泥岩△S2/S1原为0.36~1.81,平均为1.2,进入S2的游离重烃是S1的1.2倍。

4S1的轻烃校正

由于泥页岩样品在热解实验前长时间暴露在空气中,其残留烃的轻质部分(C6-C13)已挥发,需要进行轻烃补偿。通过密闭取心的方法检测不仅成本高,且不同样品由于丰度、类型及成熟度均存在差异,其轻烃含量有所不同,因此目前国内主要运用组分生烃动力学法进行轻烃恢复[13-14]。此方法主要

通过对代表性样品的生烃热模拟实验(Rock-ever和PY-GC),分析不同温度下不同组分的生成速率和生成量,在沉积埋藏史和热史恢复基础上,建立恢复系数与泥页岩成熟度关系图版。生烃热模拟实验设备包括高压釜、真空管、金管、Rock-Ever热解仪及各种自制的加热设备[15],Rock-Ever热解仪能准确定量轻烃C6-C13相对含量随温度的变化曲线,高压釜只能定量气态烃C1-5及液态烃C6+含量随温度升高的变化曲线,无法进行轻烃校正,而三塘湖盆地芦草沟组泥岩热压模拟实验只有高压釜分析的数据,因此,可以借鉴国内其它油田同性质泥岩的补偿系数。

轻烃的补偿校正系数(K轻)受成熟度和有机质类型双重影响[16]。松辽盆地的主要生油岩青山口组一段岩性主要以深湖-半深湖相泥岩、页岩为主,夹油页岩,而三塘湖盆地主要生油岩芦草沟组不仅在沉积环境及岩性方面与青山口组一段相似,且鱼1井青山口组泥岩与三塘湖盆地马3井芦草沟组泥岩在成熟度(Tmax)及有机质类型(HI)方面均相似(表3),因此,三塘湖盆地芦草沟组泥岩轻烃校正系数可以采用松辽盆地青山口组泥岩的校正图版(图2),芦草沟组泥岩的成熟度揭示其轻烃校正系数介于0.6~0.9。

表3 三塘湖盆地芦草沟组泥岩与松辽盆地青山口组泥岩地化参数对比

注:S2——裂解烃;S3——死碳;HI——氢指数。

综上所述,原油热解实验证明了S1的一部分重烃会进入S2峰,存在重烃损失,但其实验条件与常规岩石热解仍存在差异,S2/S1不能作为进入S2的重烃的校正系数;S1的原始含量应该包括三部分,热解实验所测的S1以及重烃、轻烃损失的量,通过抽提前后热解及生烃热模拟实验分别获得S1重烃及轻烃校正系数为1.2和0.8,即芦草沟组泥岩S1含量在恢复后应为S1的3倍。因此在芦草沟组页岩油资源潜力计算时S1应取3S1。

5结论

(1)芦草沟组来源原油的热解实验表明:在300 ℃以前一部分S1的重烃不能蒸发出来,而在300 ℃之后进入了S2,因此,页岩油资源潜力评价的热解参数S1需要做重烃校正。受生油岩的热解与原油热解条件不同的影响,校正系数S2/S1不能作为生油岩热解色谱参数校正的依据。

图2 轻烃校正系数与成熟度关系

(2)利用S1作为含油性参数对芦草沟组页岩油进行资源评价时,需对S1进行重烃校正和轻烃补偿。对于重烃校正,根据岩样抽提前热解S2与抽提后所得的S2残的差值△S2与热解前S1的比来校正,校正系数△S2/S1原为1.2。

(3)页岩油资源潜力评价时需要进行轻烃补偿。对比成熟度及类型相似的松辽盆地青山口组一段泥岩的校正系数变化曲线,认为芦草沟组泥岩的S1轻烃校正系数为0.8。泥页岩S1经过轻、重烃校正后的值为3S1。

参考文献

[1]章新文, 李吉君, 朱景修, 等.泌阳凹陷页岩油富集段资源评价及有利区预测[J].断块油气田, 2014, 21(3): 301-304.

[2]祝彦贺, 胡前泽, 陈桂华, 等.北美A-29区块页岩油资源潜力分析[J].岩性油气藏, 2013, 25(3): 66-70.

[3]陈晓智, 陈桂华, 肖钢, 等.北美TMS页岩油地质评价及勘探有利区预测[J].中国石油勘探, 2014, 19(2): 77-84.

[4]王鸿升, 胡天跃.渤海湾盆地沾化凹陷页岩油形成影响因素分析[J].天然气地球科学, 2014, 25(1): 141-148.

[5]杨华, 李士祥, 刘显阳.鄂尔多斯盆地致密油、页岩油特征及资源潜力[J].石油学报, 2013, 34(1): 1-11.

[6]王敏, 陈祥, 严永新.南襄盆地泌阳凹陷陆相页岩油地质特征与评价[J].古地理学报, 2013, 15(5): 663-671.

[7]梁世君, 黄志龙, 柳波, 等.马朗凹陷芦草沟组页岩油形成机理与富集条件[J].石油学报, 2012, 33(4): 588-594.

[8]邹才能, 杨智, 崔景伟, 等.页岩油形成机制、地质特征及发展对策[J].石油勘探与开发, 2013, 40(1): 14-26.

[9]王敏.页岩油评价的关键参数及求取方法研究[J].沉积学报, 2014, 32(1): 174-181.

[10]柳波, 迟亚奥, 黄志龙, 等.三塘湖盆地马朗凹陷二叠系油气运移机制与页岩油富集规律[J].石油与天然气地质, 2013, 34(6): 725-730.

[12]王安乔,郑保明.热解色谱分析参数的校正[J].石油实验地质, 1987, 9(4): 342-350.

[13]黄文彪, 邓守伟, 卢双舫, 等.泥页岩有机非均质性评价及其在页岩油资源评价中的应用——以松辽盆地南部青山口组为例[J].石油与天然气地质, 2014, 35(5): 704-711.

[14]Wang Min, Tian Shansi, Chen Guohui, et al.Correction method of light hydrocarbons losing and hervy hydrocarbon handling for residual hydrocarbon(S1) from shale[J].ACTA Geologica Sinica, 2014, 88(6): 1792-1796.

[15]卢双舫, 王民, 王跃文, 等.密闭体系与开放体系模拟实验结果的比较研究及其意义[J].沉积学报, 2006, 24(2): 282-288.

[16]薛海涛, 田善思, 卢双舫, 等.页岩油资源定量评价中关键参数的选取与校正——以松辽盆地北部青山口组为例[J].矿物岩石地区化学通报, 2015, 34(1): 70-78.

编辑:李金华

文章编号:1673-8217(2016)01-0006-04

收稿日期:2015-07-15

作者简介:卿忠,工程师,1981年生,2006年毕业于中国地质大学(北京)地质学专业,现从事非常规油气地质与勘探方面的研究工作。

基金项目:国家科技重大专项(2011ZX05001-002-004;2016ZX05001-003-006)、中国石油天然气股份公司“新疆大庆”重大科技专项(2012E-34-04)、中国石油第四次油气资源评价(2013E-050206)联合资助。

中图分类号:TE349

文献标识码:A