新加坡的“超前治理”城市管理及其启示

2016-06-18■徐林/文

■徐 林/文

新加坡的“超前治理”城市管理及其启示

■徐 林/文

2014年,我国城市化率达到54.77%。随着人口向城市的迅速集聚,住房短缺、垃圾围城、交通拥堵等“城市病”日益困扰着我国的大中型城市,随着新型城市化战略的推进,这些问题有可能加速蔓延。为了有效地管理好城市,近年来,我国学界和政界有关城市管理的理论研究和实践探索风生水起。如以北京市东城区为代表的“万米网格”无缝化管理,将电子通讯技术应用于城市管理,开启了“数字城管”的新时代;以南京市、武汉市、深圳市为代表的“大城管”管理模式,建构了城市管理的“大部制”格局。然而,这些创新虽然解决了一些城市问题,但并没有从根本上改变城市管理面临的困境,也没有治愈“城市病”,反而由于城市政府职能的加强而派生出更多的组织机构,造成了更严重的机构臃肿和资源浪费。

之所以如此,关键在于我国城市管理的改革基本上是以解决当下问题为导向,缺乏“超前”思维。如拥有众多拥趸的“数字城管”,其核心就是搭建了一个硬件平台,被寄予厚望的“大城管”也只是局限于部门职能的简单拆并,二者都没有触及到深层次的城市管理理念革新和管理流程再造,还是用过去的管理理念应对日益复杂的城市新问题。城市管理是一个“系统性、整体性”的工作,只有建立在“超前治理”的理念之上才能综合协调城市管理各个层次的参与主体行为,建构高效、协调的城市管理机制。在这方面,“花园城市”新加坡可谓典范,其城市管理理念和管理政策都值得我们学习。

一、城市管理的新理念:“超前治理”

关于城市管理内涵的争论,尽管至今尚未尘埃落定,但是上个世纪90年代,学术界还是大致框定了城市管理的职能范围。概言之,城市管理可以界定为城市政府提供的软、硬件公共服务,具体包括四个方面:一是城市公共空间的规划和管理;二是城市公共基础设施的建设和维护,如道路交通设施、污水处理设施、供水设施、供电设施、城市卫生设施、住房建设、棚户区改造以及维修翻新等;三是城市的社区建设与管理;四是城市基本的社会服务供给,包括基础教育和医疗服务等社会福利、环境保护、健康和安全等。城市管理作为一个整体性、系统性工程,“城市精英配置着城市的资源”,伴随着“公共管理研究范式的演进,城市管理的理念应该不断创新”,这些创新不仅涉及“组织机构建设”,还包括“城市管理者递送服务的方式”,换言之,城市公共服务的递送形式应该是多样化的,并非政府独家垄断。在实践中,技术和工程项目投入起着基础性的作用,尤其是伴随着现代科技的发展,信息技术对于城市规划和城市治理的重要性日益凸显。

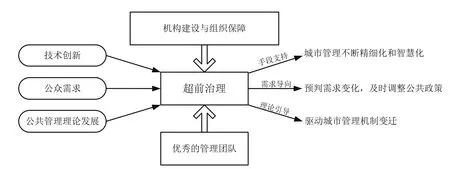

图1 城市“超前治理”的实现路径

上述文献关于城市管理内涵和影响因素的研究大致界定了城市管理的研究与实践领域,以及驱动因素。在此基础上,本文认为,如下三个要素驱动着城市的“超前治理”。首先,技术创新是城市“超前治理”的实现手段,现代通讯技术的应用推动着城市管理的智慧化和精细化;其次,满足公众需求是城市“超前治理”的目标,城市政府需要不断研究和预判城市居民需求变化的特点和趋势,及时调整公共政策,使公共服务的递送契合城市居民当前以及未来的需求;再次,公共管理理论的发展为城市“超前治理”提供了理论指导,引导着城市管理模式的制度变迁。为了保证城市“超前治理”的实现,富有弹性的、扁平化的城市政府组织机构和优秀的城市管理团队构成了支撑条件。

二、新加坡“超前”的城市管理实践

1965年,新加坡还只是一个没有发展腹地、完全不被世人看好的贫穷小国,而历经50年的建设和管理,新加坡已经成为宜居、宜业、宜游、闻名遐迩的“花园城市”。新加坡城市管理的成功正是源于“超前治理”的理念,具体体现在:管理手段的超前性、公共政策的超前性和管理机制的超前性,弹性的、扁平化的城市管理组织机构和精英团队为“超前治理”提供了支撑和保障。

(一)“超前治理”理念驱动下的城市管理实践

1.通过智慧城市建设创新城市管理手段

地理信息系统(GIS技术)、信息和通讯技术(ICT)和知识管理越来越多地应用于城市管理中,新加坡政府适时推出了“智慧国2015”和“智慧国2025”两个十年规划,并基于未来“数据港”的定位,“建构愿景、传播和建立共识”。为了有效地实现城市管理的智慧化,新加坡政府斥巨资搭建了公众可以广泛参与的“虚拟新加坡”平台。其中,政府只是起着间接的支持作用,负责制定规划、搭建平台,投资于技术研发、基础设施建设和教育培训等领域,而参与的空间留给了公众和社会组织,任何人、任何组织都可以贡献新资料,丰富平台的内容,并享有平台提供的公共服务。新加坡的智慧社区建设以及健康、教育领域的信息服务和城市的“智慧地图”等都可以建构在“虚拟新加坡”平台之上。城市管理的“智慧化”客观上要求政府的组织机构建设和人力资源建设不断调适,以适应信息化的城市管理。

2.软硬件公共服务的超前性

城市管理以公众需求为方向标,提供城市的软硬件公共服务,因此,城市政府首先要了解公众的需求,研究需求的特点,并预判需求的发展趋势,从而针对性地超前规划城市软硬件服务的供给。新加坡政府通过“民意处理组”“议员接待日”以及人民协会的基层网络(如公民咨询委员会)等多种渠道始终保持与公众的密切联系,广泛收集公众的反馈意见。为了更及时、更充分地了解民意,政府还通过购买服务的方式聘请多家调查公司,其中著名的公司有:Forbe调查公司,主要服务于警务部门;NUH Research(新加坡国立大学健康研究)调查,主要服务领域是公众健康;IPSOS调查,主要了解中小企业(SME)的发展与需求;还有Nielson、Mediacorp等相对综合性的调查公司。这些调查机构已经成为政府的“眼睛”和“耳朵”,政府根据调查反馈,第一时间了解居民当前及未来需求,精英领导层作出正确的预测,并设计和制定相应的政策。当然,在政策的制定过程中,新加坡政府还会多次召开民意咨询会,了解公众对现行政策和未来可能实行的政策的反馈意见。

新加坡的“超前治理”尤其体现在城市发展的规划和公共基础设施的建设中。首先,新加坡的城市规划和空间布局充分体现了超前的意识。早在1971的概念规划中,新加坡就着眼于未来50年甚至更长时间的发展,基本框定了整个城市发展的空间布局。1991年、2001年和2011年的规划都是在没有改变大格局的基础上进行深化和调整的,这就保证了新加坡城市发展的一贯性,而且每一次的规划调整都会给未来发展预留空间,确保城市发展的可持续性。这样的设计如果没有多领域的专家和实践工作者参与,没有经过长时间、反复论证是不可能实现的,这与我国一些城市短时间出炉的短期性规划形成鲜明对比。新加坡的居民生活大致按照“市镇-社区(邻里)-小区(楼群)”这样的三个层次组织起来,一个市镇大约有15-20万人,镇中心拥有餐饮、购物、休闲、娱乐设施和交通枢纽等生活必备,居民到市镇中心只需要5分钟左右的车程。一个市镇大约包括5-6个邻里(类似于我国的社区),每个邻里又像一个微型市镇,邻里中心有小型快餐店、食品店、杂货店和诊所,居民到邻里中心,步行不超过10分钟。每个邻里又可分为6-7个楼群(类似于我国的居民小区),每个楼群大约有500-1000户,拥有绿地空间、健身设施和停车场,以及幼儿园、老人活动中心等。这样的规划保证了居民日常生活不用离开市镇,大大方便了居民日常生活,同时也缓解了未来可能的交通拥堵。

其次,基础设施建设也充分体现了超前的意识。从环境治理、污水处理、垃圾焚化到“智慧城市”打造,新加坡的基础设施建设项目都面向未来,引入世界上最先进的技术,不惜巨资,建设最先进的工程,一步到位。如在垃圾焚化厂的建设中,新加坡因地制宜,引入最先进技术,高科技、高投入的5座大型焚化厂,一举解决了目前和未来的垃圾焚化问题;早在1965年,新加坡就制定了一个全面的“污水收集整体计划”,并逐步建立起覆盖全岛的、先进的污水回收系统以回收和再利用城市中水。新加坡公用事业局安装了世界上第一座生物洗涤塔,1995年再投36亿新元巨资建设深层隧道排污系统工程(DTSS),一期工程的两条大型深层隧道建在地下20米至50米处,设计直径可达6米,规模宏大的DTSS获得了2008年“国际水协会”颁发的项目创新奖。这样工程可以满足新加坡未来50年甚至更长时间的排污需求。

3.管理机制的超前性

新加坡是典型的精英管理型国家,政府部长和重要骨干成员大都毕业于西方发达国家名校,对公共管理理论的研究比较深入,其政策制定和执行充分体现了公共管理理论的新发展。新加坡建构了一套政府主导、社会组织和志愿者广泛参与的社区治理模式,在社区邻里基础设施的建设过程中,不仅让邻里更好地参与,而且这种“集居住、就业、休闲文化等功能于一体的邻里环境也避免形成单一的功能区”,从而“改变了人们的生活方式,构建了充满活力的邻里家园”。在新加坡,很多公共服务的提供是通过政府与社会组织之间合作,或者是通过政府向私营机构、社会组织购买服务来实现的,如公共交通服务的供给就有很多私人企业参与,养老和慈善服务也吸引众多社会机构的参与,就连建屋发展局(HDB)主导的公共住房建设也广泛吸纳社会资本,这些都充分体现了公共管理理论的新思想。

(二)新加坡“超前治理”的支撑因素:机构建设与精英治国

新加坡城市管理的机制建设和独特的精英治国思想支撑着“超前治理”的城市管理理念,具体体现在以下几个方面:

1.新加坡城市管理的机构建设与组织保障

不同于我国很多大城市“二级政府、三级管理、四级服务”的复杂层级结构,新加坡的城市管理管理组织机构是扁平化、富有弹性的,在政府组织层面,新加坡16个部和66个法定机构直接面对公众,居民如果有需求可以直接与相关的部门或者法定机构联系,也可以直接联系本选区的议员,议员每周都会在固定时间、固定地点接待民众来访;政府组织也不是一成不变的,会根据城市管理的实践需要而适时调整,如为了统筹政府部门、科研机构和科技工作者的工作,更好地服务“智慧城市”建设,新加坡于2014年成立了直属总理公署的“智慧国”办公室。在社区层面,各个市镇的市镇理事会和人民协会的基层组织一起行使具体的社区服务职能,本文将新加坡扁平化的城市管理组织形式概括为“一级政府、二级服务”。

社区是城市的细胞,加强社区建设是当今城市政府的主要职责,我国如此,新加坡也不例外。新加坡的社区治理模式是典型的政府主导下的居民自治模式,大量的城市公共服务的递送是通过社区完成的。人民协会拥有1800多个基层组织,它们和其他社会组织一起构成了居民参与城市管理的组织平台,组织中的成员除了少量工作人员以外,其余都是志愿者。它们在政府机构的引导下,广泛参与到社区基础设施建设、社区养老与社区医疗、社区教育、社区环境保护等公共服务中,而这“对于城市的可持续发展具有重要意义”。可见,新加坡的城市管理实践充分体现了政府、私人组织、社会组织和志愿者在城市管理中的“协同共治”。

2.精英治国的优秀管理团队

虽然新加坡在制度上比较倾向于西方体制,但是很多具体的政策执行体现了不同于大众民主的精英管理。李光耀在建国之初就确立了“精英治国”的理念,即由最优秀的人才来领导国家的治国方略。

现任总理李显龙关于良治四信条的第一条就是:“领导是关键。我们需要能作正确决定,而未必是讨人欢心的决策的领导人。我们需要具备道德勇气和正直的领导人,承认并纠正过去的错误,同时明辨哪些政策已经过时,需要改变。这正是为什么我们尽力确保公共服务系统延揽全国部分最优秀人才。我们要求在公共服务里有优秀领导人和能干的公务员,推动我们的招聘、事业发展和报酬制度”。从某种意义上说,笔者认为新加坡的高薪未必只是为了养廉,更重要的原因应该在于吸引优秀的人才进入公务员队伍。国际机构Ketchum在2011年对新加坡、美国、英国、法国、中国等12个国家的3759人进行网络调查,调查内容为受访者对本国政治、商业和宗教界领袖的评价。结果显示,新加坡居民对政界领导人的满意度很高,认为这些领导人在处理国际或者国内事务时展现出有效的领导素质,而最受新加坡人重视的领导才干包括:能够冷静应对危机(68%)、以身作则(66%)、以公开透明的方式与民众沟通(65%)、能够清楚勾画出长期愿景(63%)。这些精英的超前意识和治理理念是新加坡成就的重要因素。

三、新加坡经验的启示

新加坡在城市管理方面的成效备受推崇,世界银行东亚及太平洋地区城镇化和灾害风险管理经理杰哈就认为这是城市化管理的典范,值得东亚各国效仿和取经,“无论在土地综合规划和利用上,还是在城市交通规划上,都采用非常长远和可持续的城市增长理念,这些是值得其他国家学习的榜样”。新加坡城市管理实践告诉我们,城市管理必须要有“超前治理”的理念。在城市管理手段上,充分应用现代科技,尤其是通讯信息技术的发展,提高管理的智能化;在城市管理的目标上,要以公众需求为导向,提前预判需求的发展趋势,保证城市软硬件服务供给的针对性和超前性;在城市管理模式上,要与时俱进,将公共管理理论的新成果应用到城市管理实践中。为了保证城市的“超前治理”,在组织上要建构灵活机动的组织体系,在人才建设上要有一个优秀的管理团队来实现“超期治理”的理念。

我国大部分城市“头痛医头、脚痛医脚”的做法,常常使城市管理陷入“碎片化”和“盲目化”的境地,城市管理的实践总是落后于城市管理问题的出现,其直接原因就是缺乏城市管理的整体性和系统性的观念,缺乏城市管理的“超前治理”理念,缺乏对城市公共需求的预判,所以,众多的改革尝试没有取得预期的效果。新型城市化战略将给我国的城市管理带来更加严峻的挑战,如果不能超前布局,那么“城市病”必将蔓延到这些新兴的市镇,从而影响新型城市化这一重要国策的绩效。

(作者单位:浙江大学公共政策研究院、浙江省公共政策研究院)