趣谈老北京的城隍庙之二

2016-06-17张田

张田

旧京知名的城隍庙除了规模最大历史最久的都城隍庙外,还有两县城隍庙和江南城隍庙,这次就来讲讲两县城隍庙。

两县城隍庙即大兴县城隍庙和宛平县城隍庙。在说它们之前,先要了解一下大兴县和宛平县。大兴县最早出现于先秦,称为蓟县;金贞元二年(1154年)由析津县更名为大兴县,取其“弘大兴旺”之意。宛平县出现于辽,取其“宛然而平”之义,辽开泰元年(1012年)改幽都县为宛平县。明清两朝大兴县和宛平县归顺天府管理,是其所辖24州县中最为特殊的两县,它们是京城的附郭县,又称京县。以京城南北中轴线为界,以东归大兴县管理,以西由宛平县管理。北京有句老话:“皇帝坐金銮,脚踩两个县,左脚踩大兴,右脚踩宛平。”指的就是这个。为了方便处理京中事务,两县衙署就建于城中,而衙署附属建筑县城隍庙也建于其左右。

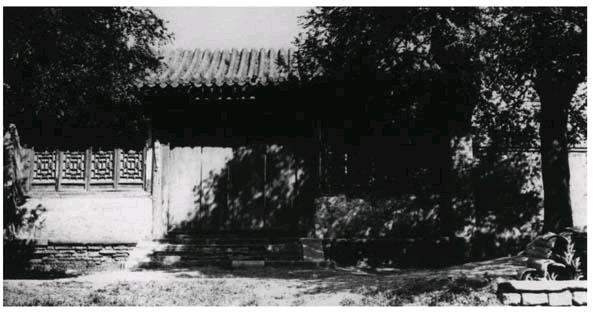

大兴县城隍庙山门

东城区交道口南大街有条大兴胡同,胡同因其内曾建有大兴县衙而得名,在上世纪60年代以前,这里还一直被称为“大兴县胡同”,后来因整顿地名才改为今名。大兴县衙早已在岁月的流转中消失得无影无踪,但不少人还都知道胡同里东城分局的位置就是大兴县衙的旧址,而建于其附近的大兴县城隍庙在什么地方,人们就不得而知了。在东城分局的对面,一面雕花刻字的后檐墙虽然精美,但却有些怪异,云龙纹样的拱形门被几块青砖死死地封住,尽管如此仍能看出这原是一座庙宇,经过寻问得知这里就是大兴县城隍庙的原址。门上有题额已是字迹模糊,大门两侧的石刻楹联仍清晰可辨。上联是:“阳世奸雄违天害理皆由己”,下联为“阴司报应古往今来放过谁”在楹联的两侧还各题有一行小字“大清同治十一年岁在壬申孟夏恭录”,和“邑中后学姜伯麟薰沐敬书”。除此以外,墙面上还镶了“监观有赫”四个大字,这些都是大兴县城隍庙的遗存,虽然不多但也聊胜于无。

大兴县城隍庙作为县衙的附属建筑,曾起着重要的作用。明清两朝规定,各级地方官员上任之时,必须先到其辖区内的城隍庙进行祭拜,大兴和宛平虽贵为京县,但仍需遵守这个原则。大兴县新官上任时,除了照例到县城隍庙进行祭拜外,每月初一、十五及春、秋两祭也必须亲自参加,如有行为不敬还会遭人弹劾。辖区内若发生火害、旱害、虫害等灾难时,知县也会向县城隍爷进行祈祷,希望他能保佑一县百姓的安康。无论是知县还是百姓都在这座城隍庙内找到了心灵上的支撑与安宁。在所有的祭祀活动中,当数农历五月的城隍出巡最为隆重热闹,许多文献都对两县城隍出巡有着详细的描写。笔者也在上篇文章中赘述了此项祭拜的事宜。为了寻找一些新资料,我特意查寻了首都图书馆馆藏的金石文献,恰巧找到了同治年间重建大兴胡同内这座县城隍庙的拓片,上面还记载了一些很有意思的内容,下面就听笔者细细道来。

大兴县城隍庙重建于清同治十一年(1872年)。之前的县城隍庙虽然“由明迄今四百六十余年”,但其狭小的空间,低矮的地势,每到雨季就屡遭暴雨的侵蚀。大兴县作为元明清三朝的首善之区,其县城隍庙又小又破很不般配,因此庙内的住持徐永缘法师发愿重建县城隍庙。清同治十年(1871年)的冬天,徐永缘用募来的资金买下了大兴县衙西南一块南北宽廿六丈三尺,东西长十三丈有余的空地,重建大兴县城隍庙。次年春天县城隍庙竣工,建好的城隍庙有大殿三间,东西耳殿二间,焚化宝库二座,东西配殿六间,东客堂二间,二层腰殿三间,山门五间及群房若干,可见其规模宏敞。若不是有拓片上的详细记录,谁会相信在这条逼仄狭窄的小巷内曾有如此规模的城隍庙。仔细观之,拓片上还记载了另外一个故事。万善寺位于县城隍庙左侧,也是一座古庙,内供奉协天大帝(关帝),同治七年(1868年)该寺僧人伙同匪人变卖庙产,眼见古庙就要毁于一旦,法师徐永缘看到这种情况,在征得募捐人的同意后,利用所募资金将其一并修缮。修缮好后的万善寺焕然一新,殿宇威严,木鱼声声,梵音阵阵。东西两座庙宇虽不同教,但释道之声不绝于耳,为县内百姓的教化贡献着力量。拓片的背面还详细记录了捐款人及捐款商号所捐的银两,多则上千两,少则几十吊,尽管钱数不同但其功德却是相同的。最有意思的是拓片上还记录了王士秦、魏文晋两位信众,为城隍出巡所捐的物品及银两,虽然只有寥寥数语但也能对这种已消失多年的风俗窥其一二。其中捐赠物品有:琉璃灯、匾、对联、绢灯及出巡执事衣巾等物。拓片所记录的这方石碑则立于大兴县城隍爷出巡之期,同治十二年(1873年)农历五月初一日。

民国十七年(1928年),北平市民政局对寺庙进行调查,虽然已经过了半个世纪,但从当时的登记档案上看,大兴县城隍庙的情况与同治年兴建之时基本无异:“本庙面积东西长十三丈,南北宽二十六丈三尺,房屋共三十四间。管理及使用状况为县党部及教育局在本庙。庙内法物有城隍正神一位,寝宫城隍藤像夫妇两位,两旁泥像站童使者十四位,泥马两匹,石佛四位,铜香炉烛扦花筒五件,铜烛桥一个,大铜磬一口,小铜磬一口,铁钟一口,架鼓一面,坐鼓一面,铁鼎一座,木香炉烛扦花筒五件,铁香炉一个,早晚功课经两册,另有石碑一座,松树两株。”其中所载的城隍藤像,就是农历五月初一城隍出巡时,城隍泥像的代替,由于泥像太沉不方便抬行,因此出巡时人们都是抬着较轻的城隍藤像完成的。

民国十九年(1930年),大兴县署迁至北京城南的黄村,由于县署的搬迁和禁止城隍出巡政令的颁布,让热闹了许多年的大兴县城隍庙终于清静下来。1936年北平市政府对寺庙作了一次总登记,除了城隍爷藤像不见记录外,其余的情况都与几年前登记的情形大体符合。民国三十六年(1947年),北平市又进行了第二次寺庙总登记,此时的大兴县城隍庙仍保持着寺庙的形制。不知何时,这座曾见证了风雨变幻的大兴县城隍庙变成了如今这个模样。梁枋间曾明艳如花的彩画早已剥落褪色,而精美的塑像也不知去向,只有封死的山门和南北两座残殿还勉强地述说着当日的盛景。如今大兴县城隍庙的外墙上虽然挂起了文物保护的牌子,但依旧还是成为了民居大院,可见文物保护之漫漫征途了。

宛平县城隍庙依制也建于其衙署附近,但今天宛平县衙和宛平县城隍庙都已踪迹难寻。幸好不少文献都明确记录了宛平县衙的位置,它位于今西城区地安门西大街路北,中国妇女报社处,但其县城隍庙的位置却鲜有记录。在馆藏的另一张《新建宛平县城隍庙碑记》的拓片上,却发现了宛平县城隍庙位置及兴建过程的详细记录。宛平县署位于皇城的西北,自有署衙以来一直未建县城隍庙,可能是距此不远的紫禁城内已建一座府城隍庙,所以不必重复建庙。但县内百姓却一直是无庙可拜无神可祭,所以他们就将宛平县西侧保安寺旁的一座颓败的真武庙,当作城隍庙来按时祭拜,求得城隍爷的庇佑。每年农历四月二十二的城隍神会最为热闹,周边的百姓都来参加,尽管活动举办了数十年,但寺庙却一如往昔的残败。寺僧清云和尚立愿重修此寺,在宛平知县及县内百姓的资助下,于嘉庆十七年(1812年)八月,完成了神殿及廊房门、墙的工程。九月时又新建了城隍行宫,从此这里就成为了宛平县名副其实的县城隍庙了。

拓片上虽没有记录修缮后的宛平县城隍庙的规模,但根据民国十七年(1928年)寺庙登记的档案来看,这座宛平县城隍庙的规模确实不小:“本庙面积东西十八丈,南北十五丈五尺,殿房共五十三间。管理及使用状况为供佛自住外,余房出自出租,办理公益事项。庙内法物有铜像五尊,木像十四尊,泥像三十六尊,像一尊,铁磬一口,铜香炉一个,锡五供一堂,铜磬一口,铁云板一块,铁鼎一座,铁钟一口,金刚经一部,功课经一部。”与大兴县城隍庙一样,农历五月的城隍出巡活动也是宛平县城隍庙最重要的活动。除此以外,还有正月里的悬灯和烧火判,这又是怎样的活动呢?

从正月十三到十七,宛平县城隍庙都要举办为期五天的庙会,这个庙会与其他的庙会有所不同,它的主要活动都是在夜间进行。悬灯,最早用于祭神与祈福,后来演变成为一种娱乐活动。从正月十三的傍晚开始,庙内所有大殿悬起纱灯,万烛齐明,辉煌夺目,灯影缥缈宛若仙境,各式各样的纱灯色彩亮丽,样式新颖,吸引着全城百姓前来观灯。这才是庙会活动的开始,后面还有烧火判的活动。烧火判,是老北京正月里的一个重要风俗。将一尊泥制的空心钟像置于院中,腹中填满煤炭,待到半夜人们将其点燃,熊熊烈火顺着判官的五官七窍冒出,犹如喷火,所以称为“火判”。判官主司阴间,烧火判为了驱邪除秽,预示着新的一年里红红火火、平安幸福。而北京城里烧火判最热闹、最好看的,就是西皇城根儿下的宛平县城隍庙里了。据说原来判官手中拿着一个“你可来了,正要拿你”的牌子,因为逛庙烧香的游人太多,为了提醒人们注意防盗,索性将牌子上的字改为“当心扒手”。清末的一首竹枝词就描写了“烧火判”的情景:“猎猎风生自齿牙,可怜炙熟手难遮,大都何止千身现,小劫居然百炼加,典簿貌狞神有笔,登场衔换面如花,冰山火树原同尽,冷阅年光莫自嗟。”但这种热闹景象在民国后期逐渐消失,成为了人们遥远的记忆。

根据文献的记载,我找到了宛平县城隍庙的现址。当一座小小的院门出现在我面前时,心内一阵狂喜,尽管我知道门那边的情况不一定尽如人意,但它却真实地存在。走进院门只需一眼,我就知道情况不妙而且很糟,这座曾经占地四十多亩的宽敞院落现被改造得乱七八糟,一间间自建房横空而出,将院中的通道挤得只有一人来宽。即便在如此狭小的环境内,竟然还有人在建新房。与我同来的友人不禁自言自语道:“这么小的地方,冰箱能进来吗?”顺着狭窄的通道,我们走进了大院深处,院子果真很大,左拐右拐好像没有尽头。住在这里的人们按照自己的意愿随意地将院落分成诸多“领地”,各式各样的防盗门成为了他们城堡的“宫门”。除了这种样式,还有院中院、复式楼等建筑风格。在院里转悠了许久,我竟没找到一点儿与古迹相关的东西。正当我怀疑文献记载的准确性时,一位八旬老人出现在眼前,我向老者说明来意,他昏黄的眸子里闪过一丝光彩,老人高兴地对我说:“城隍庙就在这儿,就这儿。”他一边说还一边向后比划着,好像一个被人遗忘多年的往事,终于找到了它的听众。老人热情地给我讲述着城隍庙的过去,而且还把我带到院外,指着临街的几间店铺说:“这儿就是城隍庙的山门,一共有三个门,中间的门在这儿,”老人指着其中一间店铺告诉我,“一左一右还各有一门。”我连忙问老人院子里是否还有城隍庙的遗迹,老人说:“有的,有的。”他带我来到一座院中院前,指着水泥墙里一个屋顶说:“这儿就是原来的大殿。”“这儿,”他又指着右边几间平房说,“也是大殿的一部分,不过这些房子都是扒了大殿以后建的。”我踮着脚努力地向院里看去,高处的一个屋顶确实像是古迹,但几只孤零零望着天的檐兽怎么看都像是新配上去的。我忍不住问老人:“这檐兽是老物件吗?”老人说:“新的,今年新修上去的,还有这大殿,大殿顶高,他们今年把里面改成二层楼了,你要是早点来就好了。”老人平静的语气中多少带了些遗憾,看着这位满脸沧桑的老人,我心中突然有一种说不出来的悲凉。虽然找到了宛平县城隍庙的遗迹,但眼前这种景象,我实在说不出是好还是不好。曾经香烟缭绕的圣坛净地,如今只剩下拥挤和不堪。如果大部分古建都沦落到这个下场,我想,也许消亡更好过如此的存在!

(编辑·韩旭)

hanxu716@126.com