基层医院腹腔镜联合胆道镜治疗肝胆管结石的临床疗效分析

2016-06-15朱跃光

朱跃光

基层医院腹腔镜联合胆道镜治疗肝胆管结石的临床疗效分析

朱跃光

目的 探讨基层医院腹腔镜联合胆道镜治疗肝胆管结石的疗效及安全性。方法 随机将86例肝胆管结石患者分为对照组和观察组,各43例。对照组患者采用常规开腹切开胆总管取石加“T”管引流术治疗,观察组则采用腹腔镜联合胆道镜治疗,对比分析2组患者的临床疗效及并发症发生情况。结果 除观察组的手术时间(147±23.6)min明显长于对照组外,术中出血量(39±12.8)mL、肛门排气时间(31.2±7.1)h、住院时间(7.8±1.6)d均显著少于对照组(P<0.05),且观察组的并发症发生率7.0%亦明显低于对照组(P<0.05)。结论 腹腔镜联合胆道镜治疗肝胆管结石疗效确切,取石率高、损伤轻、恢复快,安全可靠,值得临床推广应用。

腹腔镜;胆道镜;肝胆管结石;疗效

肝胆管结石是临床常见肝胆外科疾病,可引起肝硬化、肝脓肿、急性梗阻性化脓性胆管炎等多种临床并发症,严重影响患者健康甚至可导致死亡。开腹手术切开取石是目前临床传统的治疗手段,疗效及安全性已被证实,但其创伤大,恢复慢,明显地影响患者的生活质量。随着微创技术的不断发展,其在外科领域的应用日益拓展。为观察基层医院腹腔镜联合胆道镜治疗肝胆管结石的临床疗效及其安全性,选取68例肝胆管结石患者,分为对照组和观察组,对其临床资料进行回顾性分析,具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取景德镇市第三人民医院于2014年2月~2015年1月确诊并收治的86例肝胆管结石患者,男45例,女41例,随机分为对照组和观察组,各43例。对照组男23例,女20例,年龄21~76岁,平均(45.0±4.2)岁,病程0.5~10年,平均(5.0±2.8)年,胆总管直径8~23mm,平均(14.0±2.6)mm,单纯胆总管结石7例,合并胆囊结石24例,合并肝内胆管结石14例;观察组男22例,女21例,年龄19~77岁,平均(44.0±4.5)岁,病程0.5~11年,平均(5.0±3.2)年,胆总管直径9~24mm,平均(15.0±2.1)mm,单纯胆总管结石6例,合并胆囊结石23例,合并肝内胆管结石16例。所有患者均有反复发作的右上腹疼痛,伴不同程度发热、黄疸等,经B超、CT、ERCP或MRCP检查后确诊,胆总管均不同程度扩张。均无胆道狭窄及急性梗阻性化脓性重症胆管炎,无手术禁忌症及感染性疾病,且已签知情同意书。2组患者的性别、年龄等基本资料及其他情况比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 治疗方法 术前对患者进行常规检查、胃肠减压及导尿,实施全麻并全程监测生命指征。对照组采用传统开腹手术,切开取石并胆道探查“T”管引流;观察组则采用“四孔法”穿刺,先经腹腔镜切除胆囊,在胆总管第1段前壁位置据结石大小作1个长约1.0~2.5cm的切口,依次探查胆总管下段、肝总管和肝内胆管,然后直接或粉碎后取石。若取石不彻底、有明显炎症或胆管出血,则需放置合适的“T”管。止血缝合后用温氏孔置橡胶引流管引流,术后3~5d视引流情况拔除。术后6~8w经造影复查,若残留结石则经“T”管瘘管用胆道镜取石,若无残留则将“T”管拔除[1]。

1.3 观察指标 全程密切监测并及时记录患者生命指标,观察记录2组患者术中出血量、手术时长、肛门排气时间、住院时间以及术后切口疼痛、感染、胆瘘、结石残留等并发症的发生情况[2]。

1.4 统计学方法 所有数据用SPSS17.0进行统计学分析。计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验;计数资料用例数(n)表示,计数资料组间率(%)的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

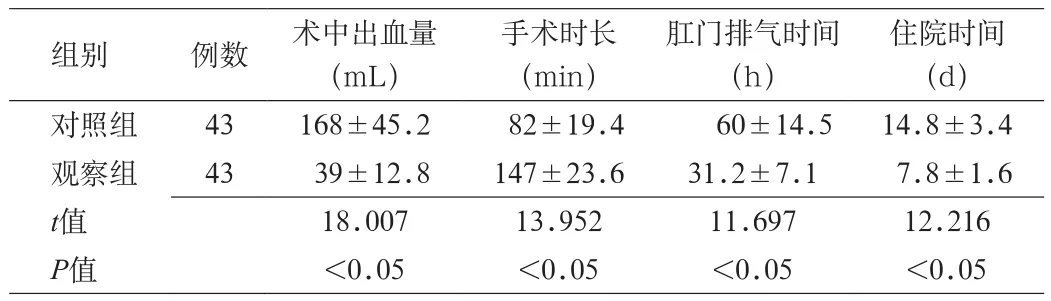

2.1 2组各手术指标的比较 观察组的术中出血量、肛门排气时间、住院时间明显少于对照组,手术时间则显著长于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组肝胆管结石患者各手术指标的比较(x±s)

2.2 2组并发症发生情况的比较 对照组患者产生并发症者15例(34.9%),包括术后切口疼痛8例(18.6%),感染4例(9.3%),结石残留3例(7.0%),胆瘘1例(2.3%);观察组产生并发症者3例(7.0%),切口疼痛、结石残留、胆瘘各1例(2.3%)。2组数据比较差异具有统计学意义(χ2=48.281,P<0.05)。

3 讨论

肝胆管结石是我国常见的难治性胆道疾病,主要致病原因包括胆道感染、胆汁淤积、寄生虫、营养不良、胆管结构异常等。大部分结石为含有细菌的棕色胆色素结石,多呈肝段、肝叶分布,亦可有多段、叶结石。肝内胆管结石若排入胆总管则易并发肝外胆管结石,使病情进一步恶化[3]。临床主要表现为上腹部及胸背部胀痛不适,腹痛、寒战高热以及黄疸等。病情严重时常并发肝硬化、肝脓肿、急性梗阻性化脓性胆管炎、全身脓毒血症等疾病,极大地威胁患者身体健康甚至导致死亡[4]。

目前临床上以外科手术为主要治疗措施,原则是取尽结石、去除病灶、解除梗阻、通畅引流。常规手段为开腹后探查、切开胆总管取石并以胆道探查“T”管引流术引流,虽可有效减轻胆道梗阻、防止胆道感染,但手术损伤大,失血多,住院和恢复时间过长,肛门排气时间延长,影响患者术后生活质量。近年来,随着医疗水平的不断提高,微创技术逐渐进入人们的视野,在外科手术中占得一席之地。腹腔镜可直视、能弯曲,可进入常规手术取石的盲区。联合胆道镜碎石、取石简便,能简单直接地观察结石的有无、大小、数量、位置等,为微创手术的进行奠定了有利基础[5]。腹腔镜联合胆道镜不仅可有效减少出血量、提高取石率并降低并发症的发生,还可保持机体内环境的稳定,防止传统手术中水、电解质和酸碱平衡紊乱的发生,利于后期伤口愈合及身体的快速恢复。同时,这一方法不会对手术周围的脏器产生过多的刺激,患者疼痛感大大降低,胃肠功能能够在短时间内得到较好的恢复,切口感染的机率大大降低,特别适合合并糖尿病或肥胖患者[6]。需要注意的是,相对传统开腹手术,腹腔镜联合胆道镜的手术步骤和方法略为复杂,需要操作医师熟悉掌握术区生理解剖结构,具有良好的手术操作技能,能够熟练地在腹腔镜下对手术切口进行缝合和打结。本研究中,除手术时间明显长于对照组外,观察组的术中出血量、肛门排气时间、住院时间等数据均显著少于对照组,2组比较差异有统计学意义(P<0.05),与向黎明[7]的研究结果相似。2组患者术后并发症发生情况的比较,观察组并发症的发生率明显低于对照组,2组比较差异有统计学意义(P<0.05),与邓守庭等[8]的研究结果相似。

综上所述,基层医院腹腔镜联合胆道镜治疗肝胆管结石的疗效确切,取石率高、出血少、疗程短、恢复快,不良反应少,安全可靠,对患者生活质量影响较小,值得临床推广应用。但本研究样本量小,不具有广泛代表意义,待进一步深入研究。

[1] 周金铭,田淑萍.腹腔镜和胆道镜在胆总管探查术中的应用体会[J].中国实用医药,2012,7(11):37-38.

[2] 陈孟.腹腔镜联合胆道镜治疗肝胆管结石疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2013,22(28):3136-3137.

[3] 王刚.肝胆管结石腹腔镜联合胆道镜治疗的效果观察[J].中国医药指南,2013,11(4):491-492.

[4] 李大江,别平.肝内胆管结石的外科治疗方案的演变[J].肝胆外科杂志,2013,21(2):81-83.

[5] 廖均平,黄燕金,梁日光,等.腹腔镜联合胆道镜治疗肝胆管结石疗效观察[J].中国医药科学,2014,4(9):180-182.

[6] 吕培标,周志涛,毛常青,等.腹腔镜联合胆道镜治疗肝内胆管结石患者疗效观察[J].海南医学,2013,24(5):717-719.

[7] 向黎明.腹腔镜联合胆道镜治疗肝胆管结石疗效观察[J].中外医学研究,2012,10(19):21-22.

[8] 邓守庭,陈声飞,黄嘉俊.腹腔镜联合胆道镜治疗肝胆管结石的临床分析[J].牡丹江医学院学报,2014,35(4):64-66.

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.27.054

江西 333000 景德镇市第三人民医院 (朱跃光)