危岩体成因及其防治对策的研究

2016-06-06周健

周健

摘要:辽宁省某镇公路东部公路村g 7斜坡体由于受前期暴雨及开矿爆破扰动等内、外动力的综合作用,使之目前坡体上的悬空孤石和破碎岩体在大雨、暴雨期间多次发生崩落,造成该治理区下部河道堵塞,并对临近矿区的工程设施、供电线路、通讯线路及过往车辆和行人构成威胁。危岩体崩落已成为威胁城市建设和人民生命财产安全的主要地质灾害之一,而对于危岩体的成因和防治措施的研究,将会是资源性城市发展过程中必须要考虑和解决的课题。本文分析了导致危岩体发生的成因,并提出了相应的防治对策。

关键词:危岩体 成因 治理对策

1、引言

随着社会经济的飞速发展,山区建设进程加快。山区的公路、铁路以及水利枢纽的兴建使得危岩体灾害发生的频率越来越高,人们也越来越重视对危岩体的防治。很多地区都存在着危岩体的地质灾害隐患,而对危岩体进行稳定性分析,是消除这些灾害隐患必不可少的工作。

某镇公路东部斜坡体受到暴雨冲刷及矿山开采爆破扰动等内外动力的综合作用,使之目前坡体上的悬空孤石和破碎岩体在大雨、暴雨期间多次发生崩落,造成该治理区下部河道堵塞,并对临近矿区的工程设施、供电线路、通讯线路及过往车辆和行人构成威胁。

2、研究区地质环境背景

2.1气象水文

研究区位于暖温带季风气候区。春暖秋爽,夏热冬寒,春季偏旱,少雨多风,蒸发量大;夏季多东南风,气候炎热,湿润多雨;秋季短,降温快,气候凉爽;冬季冷,降雪少,降水主要集中在7和8月份,研究区内季均降雨量约400mm。海城市的年温差和日温差都较大,对岩石的热胀冷缩和加速风化起到不可忽视的作用。

研究区地处中纬带千山山脉南端,夏季季风迎风坡,雨量充沛。夏季多降暴雨。境内沟谷交错,河溪纵横如织,约500余条溪流汇集成14条支流

2.2地形地貌

研究区位于总的地势是西北高,东南低。以中、低山和丘陵侵蝕剥蚀地貌为主,中间夹小块冲积平原和山间盆地。

2.3 地层岩性

研究区出露地层有下元古界辽河群、中生界上侏罗系和新生界第四系。研究区基岩岩体为中厚层-块状大理岩,倾角较陡,表层岩体极为破碎,形成了不利于岩体稳定的结构面,进而促成危岩体形成。

2.4 地质构造

断裂构造发育,尤其是北东向断裂构造更为发育。主要断裂构造为杨家堡—草河掌大断裂,是新发现的规模较大的断裂构造,走向为北东32°左右,延长大于140公里。该断裂构造性质不明。

2.5 地震

根据建设部国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)规定,调查区的基本烈度为6度,设计基本地震加速度为0.10g,反应谱特征周期为0.35-0.40s,有发生强烈地震的可能性,有可能产生采空区地面塌陷次生灾害。

2.6 水文气象特征

研究区降水是坡体地下水的主要补给源,当降水进入坡体后,一方面不但增加了坡体的重量,同时也降低了危岩体及坡体上破碎岩体的抗剪强度,使其稳定性降低,导致危岩体及破碎岩体发生崩落;另一方面,进入坡体内的地下水将会产生动水压力和静水压力,进而会加剧危岩体及破碎岩体发生崩落。

2.7 人类工程活动

区内人为工程活动强烈,主要是采矿及道路施工,以玉石矿产开采对环境影响最大。调查区内分布有多处矿山,目前有采矿证的有十一家矿山,开采方式都为地下开采。

3、研究区危岩体危害特征

3.1研究区危岩体危害特征及危害程度

危岩体治理区位于某镇公路及河道东部紧邻河道上方,危岩体危害对象均为坡脚处的河道、公路、供电线路、通讯线路、铁矿房屋设施及过往车辆和行人,危害方式为破坏房屋设施,压站公路、阻塞河道,毁坏供电、通讯线路及伤害过往车辆和行人。危岩体崩塌灾害给当地矿山企业、供电及通讯部门造成了较大的财产损失,同时造成公路多次中断,对人民群众的生产、生活带来了极大的不便。

3.1.1危岩体边坡特征

危岩体边坡位于公路及河道东侧,为白云大理岩岩质边坡。其基本特征为:坡体走向约60°,近乎平行于河道及公路走向,零散分布于17处危岩体,坡度大部分叫陡峭,约为40-85°,局部坡体前缘临空,近乎直立,单个危岩体坡面高差1.16m-7.09m不等。

3.1.2危岩体特征

危岩体在坡体顶部、前缘均有分布,其中,研究区中部危岩体个体体积相对较大且有部分基本悬空,距坡脚高度45m;坡体上发育的二组节理(5°∠30°,160°∠40°)将危岩体及坡面岩体纵横切割,使之分割成为规模各异的个状松散块体,这样,不但造成了坡体表层的岩体支离破碎,同时,受采矿爆破的内动力地质作用,致使坡体前缘表层地段的岩体沿结构面产生松动,调查时不时有个体较小的松散岩体发生崩落,其崩落形式多为倾倒式。

4、研究区危岩体稳定性计算、评价及成因分析

4.1 危岩体稳定性分析

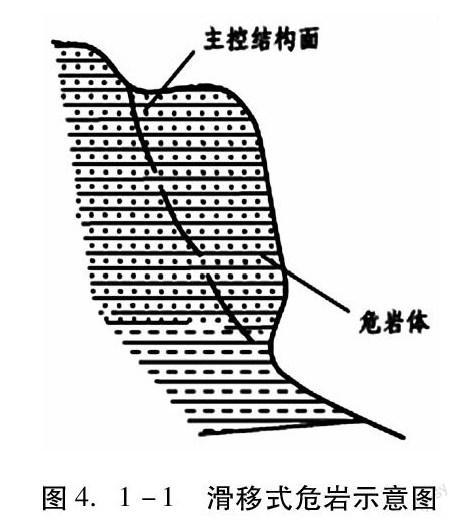

研究区内主要为滑移式危岩、倾倒式危岩;当软弱结构面倾向山外,上覆盖体后缘裂隙与软弱结构面贯通,在动水压力和自重力作用下,缓慢向前滑移变形,形成滑移式危岩,其模式见图(图4.1-1);当软弱夹层形成岩腔后,上覆盖体重心发生外移,在动水压力和自重作用下,上覆盖体失去支撑,拉裂破坏向下倾倒,形成倾倒式危岩(图4.1-2)。

4.2危岩稳定性计算

根据危岩结构特征和形态特征,本区危岩破坏模式主要为滑移式和倾倒式危岩。

4.2.1滑移式危岩体计算

(1)计算参数:

危岩体容重2.79-3.04g / cm3;抗压强度标准值39.99-120.37MPa。

灰岩裂隙面大多平直光滑,呈微张状,部分石英脉充填,裂隙面结合差,裂隙抗剪强度低,综合确定,裂隙抗剪强度为:内摩擦角取43.61-55.01°,5.23-12.76MPa。裂隙水压力按裂隙蓄水能力和降雨情况确定。

(2) 计算工况

计算工况选取如下三种:

工况Ⅰ:自重+现状裂隙水压力,(其中裂隙充水高度取取裂隙深度的1/5~1/2);

工况Ⅱ:自重+暴雨(强度重现期按20a考虑),(其中裂隙充水高度取取裂隙深度的1/2~2/3);

工况Ⅲ(校核工况):自重+地震+暴雨(强度重现期按20a考虑),(其中裂隙充水高度取取裂隙深度的1/2~2/3);

4.2.3危岩稳定性评价

根据《滑坡防治工程勘查规范》(DZ/T0218-2006),防治工程等级一级,滑塌式危岩稳定安全系数取值为1.3, 倾倒式危岩稳定安全系数取值为1.5,可建立下列评价标准:

根据以上不稳定的基本条件分析和依照危岩体稳定性验算结果,本次危岩体地段可以确认为不稳定或稳定性差,需要进行治理。

4.3危岩体成因分析

危岩体所处的坡体为人工切坡,前期公路建设过程中爆破取石、开挖路基已造成岩体沿结构面产生松动,并在坡体的表层形成了规模各异的松散块体,由于该切坡的坡度陡立或前缘临空,使得这些松散块体大部分已形成危岩体,随时都有崩落的可能。且研究区当年汛期雨量较大,且持续时间较长,当降水进入坡体后,一方面不但增加了坡体的重量,同时也降低了危岩体及坡体上破碎岩体的抗剪强度,使其稳定性降低,导致危岩体及破碎岩体发生崩落;另一方面,进入坡体内的地下水将会产生动水压力和静水压力,进而会加剧危岩体及破碎岩体发生崩落。

5、危岩体防治对策

研究区危岩体治理应以保护坡脚处的河道、公路、矿山企业、公路及供电和通讯线路的财产安全为首要任务,当前对于危岩体崩落的防治原则主要为以防为主、防治结合,首先应对未发生危岩体崩落的地区进行预防,以防灾害的发生,而对已经发生灾害的地区,应及时进行治理,以防灾害进一步扩大。

(1)对未发生崩落的地区进行详细的勘察,根据勘察结果来制定预防措施。清除崩落区危岩,在坡低安装简易防护,沿裂隙面撬危岩体将其清除。

(2)针对危岩体的规模、发育及危害特征進行专项设计,锚杆锚固、危岩清理、GPS2型SNS主动防护网防护工程配合使用,在危岩体表面设置锚钉,将SNS主动防护网固定在锚钉上。防护网为钢丝绳网,挂网采用垂网布设,将网的顶部固定在危岩体后部的稳定岩体或锚钉上,中部及下部网体自由垂落,作为松动危岩体的护幕。

6、结论

目前,研究区危岩体崩塌已经对公共设施造成了破坏,虽暂时未对周围居民造成人身伤害,但仍存在极大的隐患,因此危岩综合治理,不但能保证危岩整体及局部稳定性,而且能给予人们心理上的安全感,造福于一方人民。

参考文献:

[1]常士骠,张苏民主编,工程地质手册(第四版)M,中国建筑工业出版社,554.

[2]陈洪凯,王蓉.危岩研究现状及趋势综述[J],重庆交通学院学报,2003,22(3):80—88

[3]张钧,焦柳线危岩落石整治工程勘测设计回顾[J],路基工程,1998,78(6)