陕西梁山地区中二叠世早期腕足动物多样性演变

2016-06-06柯妍曾勇

柯妍 曾勇

摘要:利用陕西汉中梁山地区中二叠世早期梁山组地层中的腕足动物化石进行了物种多样性演变的统计分析,从分析结果可以发现,本区中二叠世梁山期腕足动物的物种多样性经历了辐射上升—衰退下降—辐射上升期的过程,物种多样性综合指数由本期初始的1.116上升到最高峰的1.640而后下降为本期末的1.219。结合本地区的岩相和沉积环境,认为这可能是受当时的环境影响。

关键词:陕西梁山地区;中二叠世早期;腕足动物;物种多样性;演变

Abstract: Brachiopod diversity evolution of the early middle-Permian is statistical analyses on the fossils from the Liangshan Formation in Liangshan area of Hanzhong, Shaanxi province. From the analysis results, it can be found that the brachiopod species diversity of the study area experienced a process which could be divided in to three phase: radiation rise, recession fall, and radiation rise again. The synthetically index of species diversity is up to a peak of 1.640 from the initial value in this period of 1.116 and finally dropped to the 1.219 at the end of this period. It could be subject to the sedimentary environmental impact on the lithofacies of this area.

Key words: Liangshan area in Shaanxi Province; Early Middle Permian; Brachiopod; species diversity; evolution

1.引言

生物多样性是一个涉及基因、物种和生态系统等三个方面的学科领域,它既包括了生物个体及其新携带的遗传信息,也包括它们与其生境所组成的生态系统以及各组成部分之间的相互联系。因此,联合国环境规划署在《全球生物多样性评估》一书中给出了生物多样性的定义:生物多样性是所有生物种类、种内遗传变异和它们与生存环境构成的生态系统总称[1]。当前, 公认的生物多样性是从三 个层次上进行描述的, 即遗传多样性、物种多样性、生态系统与景观多样性[2、3].虽然生物多样性是现代生物学家提出来的, 但由于它涉及到生物物种的起源、生物物种和生态类型的发展、演化、灭绝等变化的规律, 因此, 古生物学家和古生态学家也加入到这一研究领彧中来。

本文以陕西梁山地区的中二叠世早期腕足动物为对象, 用数理统计的方法对该时期腕足类物种多样性指数进行研究, 以期达到总结其在演化过程中相互关系的规律的目的。

2.地质背景材料

2.1 实测地层剖面简介

实测地层剖面位于南郑县梁山镇附近梁山东坡的中梁寺后山上,二叠系底部地层出露完好,富含海相动物化石[4]。梁山组总厚度9.39m,共划分为17层。根据岩性组合特征的差异,大致可分为上中下三段,分别由灰黑色碳质页岩,灰黄色泥晶生物碎屑灰岩,灰绿色粉砂岩及根土岩夹劣质煤组成。

2.2 腕足动物的地层分布

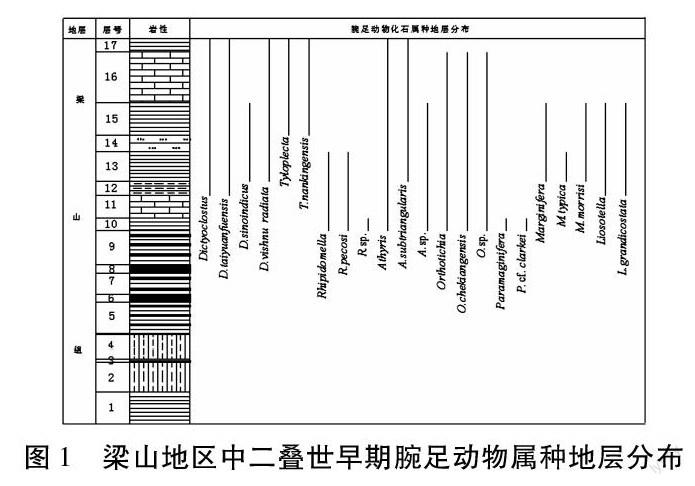

在中梁寺后山地层剖面中二叠世梁山组地层剖面中发现的腕足动物化石,主要保存在梁山组第10~17 层的钙质页岩中,经鉴定共计有5 科8 属14 种,其地层分布情况见图1所示:

3.研究方法

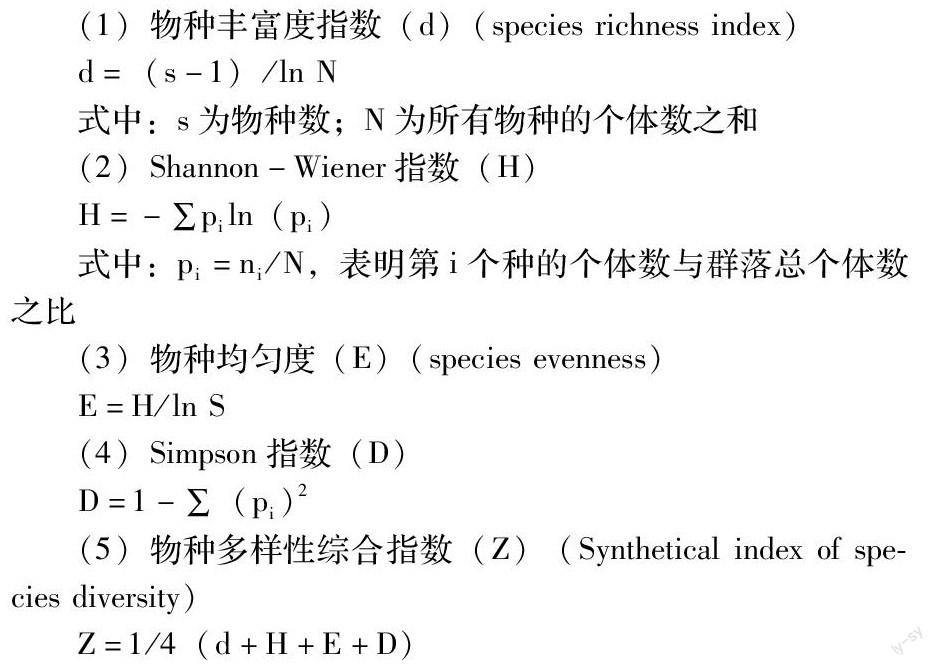

关于物种多样性的统计模式,至今为止见有几十种物种多样性指数的定量统计方法,但均无法单独地进行合理的描述。因此,本次研究参考了有关专家的观点[5~8],选用其中4个指数进行综合分析,最后取其算术平均值作为各层(亚群落)的物种多样性综合指数(Z),Z值越大,物种多样性越高。

(1)物种丰富度指数(d)(species richness index)

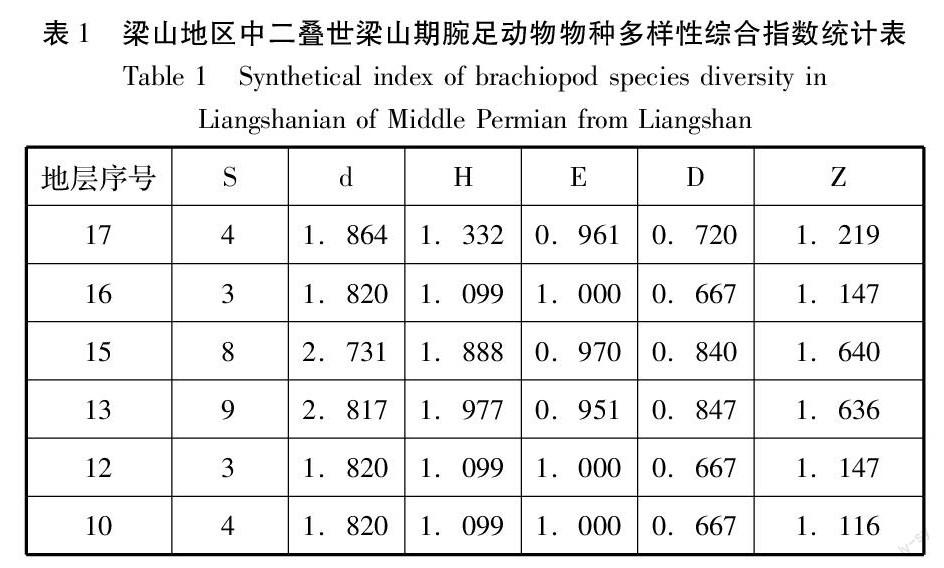

我们将剖面中每一层出现的腕足类视为群落演替过程中的一个阶段,即亚群落阶段。经过统计分析,利用上述公式,以每一层作为基本计算单位,逐层进行计算,得出本区腕足类各层(亚群落)物种多样性综合指数(Z)计算结果如表1所示。

4.腕足动物物种多样性演化

根据腕足动物物种多样性综合指数(Z)的统计,对本区梁山期综合剖面进行统计分析,可以发现本区中二叠世梁山期腕足动物的物种多样性经历了2次上升期和1次下降期。

(1)腕足动物的辐射

腕足动物物种多样性综合指数的上升,反映了該时期腕足动物的辐射演化,本区出现了2次物种辐射的演变进程。

第一次辐射演变是从第10层开始至第15层结束,Z值从第10层1.116,上升至第13层的1.636,再攀升到第15层的1.640,为中二叠世梁山期的最高峰。这一时期大致相当于梁山期的后期。梁山期后期之初,腕足动物见有4属4种,属种单调,分异度低。此后,腕足动物逐渐得到发展,至第13层达到高峰,该层见有6属9种,分别占整个梁山期总数的75.00%和64.29%。第13、15层腕足动物个体数占梁山期总个体数的51.11%。

在此期间出现的物种有Dictyoclostus taiyuanfuensis,D. sinoindicus,D. vishnu Radiata,Tyloplecta nankingensis,Athyris subtriangularis ,Orthotichia sp.,Marginifera typica,M. morrisi,Liosotella grandicostata,共计有9种,物种新现率达81.82%。

第二次辐射是从第16层开始,到第17层结束,Z值从1.147攀升至1.219。这一时期大致相当于梁山期后期的末期。第16层仅见腕足动物3属3种,Z值为1.147,其后小幅上升到1.219,腕足动物有3属4种,分别占到整个梁山期总数的37.50%和28.57%。

(2)腕足动物的衰退

腕足动物物种多样性综合指数的急剧下降,反映了该时期腕足动物的衰退和灭绝,本区出现了1次物种衰退灭绝的演变进程。

这次衰退过程是在第15、16层反映出来的,该时期大致相当于本区梁山期后期的中期。第15层腕足动物物种多样性综合指数达到本区梁山期的最高峰时期,Z值为1.640,到第16层骤降为1.147,仅有3属3种腕足动物留存,分别占到整个梁山期总数的37.50%和21.43%。

在本期末留存的物种包括有:Dictyoclostus taiyuanfuensis,Tyloplecta nankingensis,Orthotichia chekiangensis,期间腕足动物物种的消失率为62.50%,属消失率为50.00%。

根据本区梁山期腕足动物物种多样性综合指数的统计分析,发现本区中二叠世梁山期腕足动物的物种多样性经历了2次辐射上升期和1次衰退下降期,这可能是受当时的环境影响。中二叠世梁山期早期,研究区一直处于海陆交互相的成煤环境,未见有腕足动物出现,至梁山期的中后期,华南地区海侵进一步加剧,滨海沼泽环境代替了海陆交互相的成煤环境,期间海水进退频繁动荡环境直接控制了本区腕足动物的物种多样性。本区梁山期腕足动物化石大多出现在钙质页岩中,代表较深水环境的灰岩中反而未见腕足动物化石,这一方面可能是由于随着水体加深,水體含氧量减少,透光性降低,且海水较为动荡导致水体浑浊度增加,不适宜腕足动物生存所导致;另一方面,这些灰岩可能为冷水型灰岩,水体温度偏低所导致。

参考文献:

[1]《中国生物多样性国情研究报告》编写组.中国生物多样性国情研究报告[M].北京:中国环境科学出版社,1998,11-14.

[2]马可平.生物多样性测度方法.[J]生物多样性,1994,2(3):162-168.

[3]郑师章,吴千红,王海波等.普通生态学—原理、方法和应用[M].上海: 复旦大学出版社, 1994.

[4]卢衍豪.汉中梁山区二叠纪并论中国南部二叠纪的分层和对比.[J]地质学报, 1956,36(2):159-193.

[5]马克平等.生物多样性研究的现状与发展趋势-生物多样性研究的原理与方法[M].北京: 中国科学技术出版社,1994,11-12.

[6]沈国英,施并章.海洋生态学[M].北京: 科学出版社, 2002.

[7]孙东立,沈树忠.华南二叠纪-三叠纪腕足动物多样性模式[M].见戎嘉余,方宗杰主编,生物大灭绝与复苏.合肥:中国科学技术大学出版社,2004,543-569.

[8]周红章.物种与物种多样性.[J]生物多样性,2000 , 8 (2) : 215 - 226.