某水库砂土级配与渗透变形关系的物理模型实验研究

2016-06-06郑晗李瑜杰马跃强王鹏程文武双

郑晗 李瑜杰 马跃强 王鹏程 文武双

摘要:堤坝基的渗透变形和维持渗透稳定一直都是工程中的重要问题,而岩土体渗透变形的规律与影响因素也是国内外学者专家一直在努力研究的课题。本文采用物理模型实验的方式来简单地模拟坝基的渗透变形至破坏的过程,从而研究坝基砂土级配与渗透变形的关系。

关键词:砂土级配;渗透变形关系;物理模型实验研究

引言:

水利水电科学研究院于1974年调查了我国33座坝身有问题的土石坝,其中属于渗透变形引起的占60%,由此可见控制渗透变形和维持渗透稳定对于水利建筑物的重要意义。认识岩土体渗透变形的特征、危害、掌握发生渗透的影响因素,得出坝基渗透场规律,进而对其进行预测和防治,在坝基工程中非常重要。

国内外在堤坝基渗透变形方面已经有了较成熟的研究,并获得了较为丰富的成果。但仍有许多细节有待考究,本文选择仅从坝基砂土级配与渗透变形的关系入手,采用物理模型实验方法进行研究。

1.实验方法与物理模型建立

1.1实验样品与方法的选择

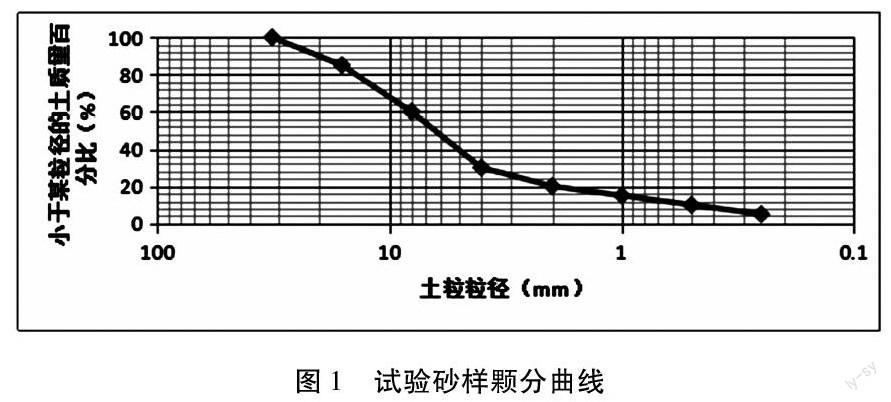

本次试验砂样采自吉林白城河流相沉积砂土,砂样颗分曲线如下

本次研究利用物理模型实验,模拟坝基渗透变形至破坏的过程,并记录测得的数据得出相关的水力参数,从而进一步探讨坝基砂土级配与渗透变形的关系。

1.2物理模型的建立

建立合适的物理模型是试验的关键,本次试验利用王钢城教授的专利设备“第二代渗透淤堵设备”。

设备整体是一个封闭的可循环渗流系统,除了坝基模拟系统外,设备有完整的加压系统、测量系统与循环系统。与模拟系统相连的水槽内安装有抽水泵,抽水泵是整个装置水循环的动力系统,水槽内的水通过抽水泵进入水压力箱,并且通过限压阀控制水压力的大小。模拟系统的入水口与水压力箱相连,水压力箱上装有压力测量表用来测量水箱内的水压力。流量则通过秒表和流量计进行读取。水压力箱内的水通过加压入水口进入装置,,水在水压力作用下通过砂样,在土体内形成渗流场。水通过砂样后经过排水层回流到水槽中,从而形成了一个完整的水循环系统。

1.3物理模型实验

(1)砂样的制备

将采集来的啥土通过一套筛孔直径与土中各粒组界限值相等的标准筛进行筛分实验,分别筛出实验所需要粒径范围内的砂子,然后根据实验要求砂样的参数,进行样品的配制。

(2)样品的装填

设备安装后进行检漏。将装置充满水,静置24小时,观察装置是否漏水,如有漏水及时补漏。检漏结束后放水并顺便清洗装置内部,清洗结束后在第5层底部用较粗的土颗粒做一层2-3cm的反滤层。在已配制好的样品中加入少许清水并进行搅拌,使样品中的粗细颗粒相互粘着均匀混合。装填时,分四层装样。每装一层均用橡胶锤逐一击实,使每次实验砂槽中的砂样密实程度相近。砂样装满装填层后进行整平。

(3)砂样饱水

砂样装填完毕后,用水瓢舀水对砂样进行缓慢的饱水(最好在砂样中间防止引流砖块),排除水槽内的气泡。饱水完成后检查盖板的密封情况,如有漏点用硅胶及时堵漏。

(4)封盖

样品饱水完成后,将上部的第1层进行封盖,并使整个装置与入水口连接准备加压。

(5)加压

首先进行压力传感器的调试,调试完成后,开启加压系统,使水流进入水循环系统。实验初始按水力梯度的0.15确定水头,再逐级升高水头,每升高一次水头维持稳定30分钟,如果没有渗透破坏的现象再提高一级水头,当传感器记录界面出现突变点时,即为出现明显渗透破坏的时刻。

(6)实验数据的采集与记录

每级水头稳定后,使用压力表和流量计记录水箱内水压力和流速。砂样内部的水压力由传感器进行采集并使用计算机进行记录,并观察各级水头下发生的渗透变形及其他现象。

2.实验设计与结果分析

2.1原始砂样与对照实验的设计

原始砂样的颗分曲线如图1所示,要發生管涌必须具备两个条件:

(1)几何条件:粗颗粒构成的孔隙直径大于细颗粒直径,不均匀系数Cu>5;

(2)水力条件:渗流力能够带动细颗粒在孔隙中滚动或移动,用水力梯度表示。

本次实验以砂样发生管涌作为渗透破坏的临界点,因此砂样必须满足发生管涌的两个条件。由颗分曲线可求得Cu=16>5(Cu1=16、Cu2=11.2、Cu3=6.9),而水力梯度则有加压系统缓慢增高,最终使砂样破坏。

本次试验设置了两个对照实验,以下为三组实验砂样的颗粒含量情况(见表1)

2.2临界水头结果分析

(1)实验结果

根据所设计的实验进行操作、记录,实际中读数时间间隔视实验进程而定。三次实验的水头记录数据均通过计算机记录,并出现了明显的差异。

(2)数据处理、对比、分析

原始砂样实验发生破坏时间在280-310 min,记录的三个临界水头值分别为:25.5、35.8、44.4(dm);对照组一实验发生破坏时间在300-320 min,记录的三个临界水头值分别为:21.8、27.2、30.2(dm);对照组二实验发生破坏时间在390-420 min,记录的三个临界水头值分别为:18.7、21.5、23.9(dm)

从时间上来看,由于第三次实验中施加的压力(水头值)明显偏小,使其破坏时间较第一第二次实验长出100mins左右;第一次与第二次实验破坏时间相近,但是第一次实验中施加的压力要高出第二次实验,可明显看出原始砂样是最难破坏的。

从水头上来看,临界水头值:第一次>第二次>第三次;水头值横向比较差距:第三层>第二层>第三层。

2.3流量变化情况

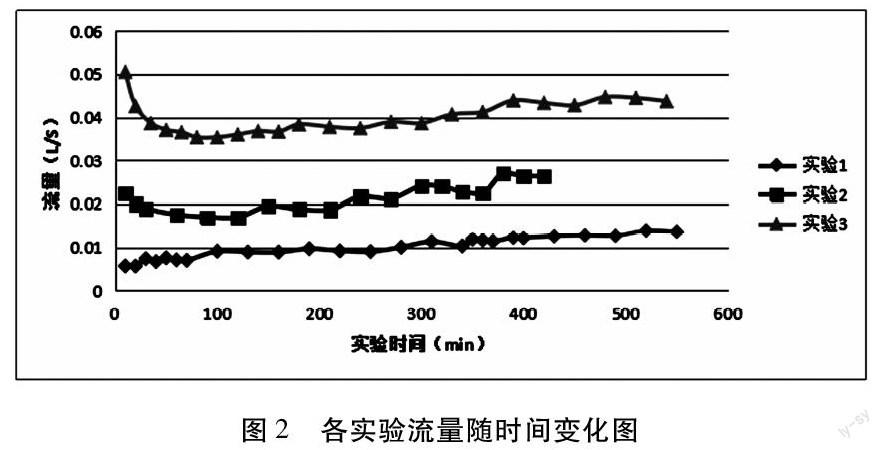

通过观测水表记录流量情况,绘制三次实验流量变化图如下(见图2)

图中小陡坎为加压标志,加压瞬间流量增大,之后会缓慢下降,原因是在压力作用下砂粒产生位移使下部砂层更密实。从图中我们可以直观地看出实验三的流量最大且远超过其他两组,实验二的流量也要高于实验一。

2.4实验前后颗粒级配结果分析

实验结束后我们对实验一与实验二(实验三由于流量较大数据可靠性不高)进行了各层的颗分统计并记录。我们发现上层的细颗粒含量明显减少;而底层则正好相反;且总体的颗分曲线往大粒径方向靠近。

3.结论

本文针对坝基的砂土颗粒级配对渗透变形至破坏的影响进行研究,通过物理模型试验来对比分析在同一种砂土不同颗粒级配的情况下渗透变形至破坏的过程有什么变化主要对加压过程中水头随时间的变化关系、流量随时间的变化关系、实验后不同深度砂土层颗分数据三方面入手分析,得出以下结论:

(1)天然状态下的坝基,其砂土级配在满足发生渗透破坏的基本条件下(Cu>5)且砂土不缺失粒径的一定范围内,级配越良好(Cu值越大)则可承受的压力越大。若在相同加压条件下,发生破坏的时间也越久。

(2)砂土级配对流量的影响主要体现在粗颗粒形成的空隙通道与细颗粒的填充程度,本次试验中由于模型限制,导致了级配较小的改变出现了较大的影响。另外,承受的临界水头大小有明显差距也是影响流量的重要因素。

(3)分析实验前后颗粒级配数据,两次实验结果较相似,可以明显看出上层的(<1mm)细颗粒在水力作用下向下层发生运移;2-8mm颗粒变化不大,故而基本不发生运移;>8mm的粗颗粒含量有较明显变化,其主要原因是细颗粒流失总质量改变,另外也有一小部分粗颗粒在压力作用下发生破碎,形成较细颗粒导致了含量变化。

参考文献:

[1]刘建刚.堤基渗透变形理论与渗漏探测方法研究[博士学位论文][D].江苏:河海大学.2002

[2]崔鹏伟,原少云.坝基土体渗透变形分析[J].科协论坛.2011(02)

[3]张倬元,王士天,王兰生等.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社.2009