由感性孕育理性 从无序变向有序

2016-05-30陈翠燕

陈翠燕

本文是广州市教育科学“十二五”规划名师专项课题“小学数学问题解决能力培养实践研究”的研究成果(课题编号:1201440720).

数学来源于生活,又应用于生活,它是人类在生活实践中不断探索总结的经验、揭示的规律,是人类几千年来智慧的结晶. 数学教学,就是教他们发现这些生活中的数学,使学生能够把数学融合到生活中,学会应用解决生活中的问题. 我们充分剖析这“数学教学”所得:其内涵在于“发现、融合、应用与解决”;其关键在于怎样发现、如何融合、应用解决了什么;其实质是“经由生活中的感性数学认知孕育出理性的数学认知、从中引领数学知识、思维与技能的融合,并能恰到好处地应用解决一些现实问题”. 在开展教学实践中,我把“有序思维的培养”作为“发现、融合与应用解决”的沟通桥梁,伴随无序数学思维变向有序数学思维的过程让学生经历有生活意义的数学学习. 下面以《解决“正好”的问题》课例来说说我是如何展开这个过程的.

一、教学从感性认知孕育出理性认知开始,需指引学生从无序思维变向有序思维

《新课标》指出:“数学教学是数学活动的教学,教师要紧密联系生活实际,从学生的经验和已有的知识出发,创设生动教学情境,激发学生的学习兴趣” . 因此,我们应该把学生的生活实际与数学学习结合起来,让学生熟知、亲近、实在的生活数学走进学生视野,进入数学课堂,使数学教材变的具体、生动、直观,此为数学教学中的“帮助发现”.

我利用学生熟知的生活数学情景,让孩子们通过点点滴滴的感性认知,逐渐孕育着一丝一毫的理性认知,这是课堂教学的开始,学生在感性认知中更多的是无序的数学思维表现. 所以在教学开始阶段,学生的观察、思考、回答总是有摸不着边际的感觉,这时就需要老师的指引,把他们发散的无序思维引向合拢的有序思维,从熟悉的生活情景中感悟那一丝一毫的数学元素. 如以下的教学:

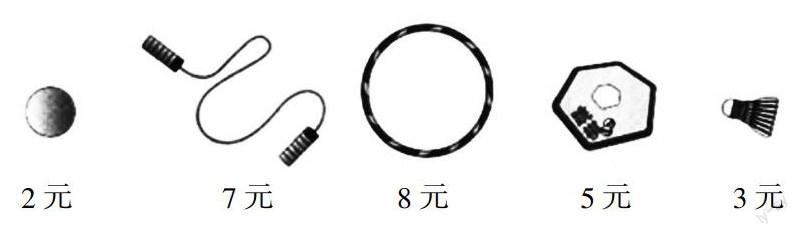

师:星期天,妈妈带着小明到书店看书,小明找到四种喜欢看的书.

你能说出这些书的名字吗?(分别读出书的名字)

出示:

可是妈妈说:“今天只选其中的两种. ”小明有哪些选择呢,你能帮助小明吗?

小组合作:同位动手合作摆出不种选的办法.

(通过学生罗列不同搭配,发现搭配混乱,有重复遗漏现象,从而引出“有序”的重要性. )

师:同学们罗列了很多种不同的情况,这些情况有的重复了,有的遗漏了,那么怎样才能把所有的情况都列出来,而且不重复、不遗漏呢?

我们可以先选定一本,然后按顺序一本一本试着进行搭配. (引出有序)

(通过观察出示下图,并整理板书. )

3. 小结搭配方法

可从左往右先选出一本,用这一本分别与其他三本有顺序地一一搭配起来;再选出一本,用这一本与剩余的两本有顺序地一一搭配起来;最后把剩余的两本搭配起来. (注意同一方向,不回头. )这样的方法叫做“有序罗列”.

二、教学由数学知识、思维与技能的融合迈向深入,需培养与发挥有序思维的作用

《新课标》指出:“使学生在实际生活中体会到数学的用途,并运用所学的知识,解决实际问题”. 因此,教学中要时刻关注学生的感悟状态,及时调整教学策略,使学生能切实领悟,发现“数学”这一基础性学科在日常学习、生活中的重要作用,此为數学教学中“利于融合”.

教师在组织学生展开研究探索活动时,需要及时恰当的利用这些活动与题目或提要求,或示步骤,或明顺序,或求展示等等手段培养学生的有序思维,帮助学生形成数学知识与技能. 利用生活情景,结合新课程中解决问题的三步骤展开进一步的教学. 如下面的教学片断:

1. 理解题意,你从题目知道了什么?

妈妈拿出购书券,接着说:“只有13元钱正好可以买哪两种书呢?”

师:妈妈的话是什么意思?你能根据妈妈的要求来选择吗?这也是我们今天要学习的解决问题. (板书课题:解决“正好”问题)

师:(知道了什么)题目究竟问什么?(全班齐读问题)

多少钱?买什么?怎么买?(画出关键字)

“正好”什么意思?

生:正好就是刚好用完,没有多余的钱.

师:对,就是买两种杂由感性孕育理性 从无序变向有序

——小学数学“问题解决”教学中有序思维的培养志的总价钱不能多于13元,也不能少于13元,要刚好等于13元,没有找零.

师:那么要选择买哪两本书还需要知道什么信息?

生:书本的价钱(任意出示书本的单价)

2. 引导学生思考,“尝试调整”策略.

(1)体验解决问题的过程

师:小明任意选了下面两种书发现它们的价钱如下:

师:怎样解答?你能找到购书的方法吗?

生:5 + 7 = 12(元),比13元少了,不符合要求.

师:那该怎么办?

生:可以把其中一种换成贵一些的;也可以把两种都换成贵一些的.

师:小明接受大家的意见,他换了一种贵一些的杂志,请你们帮他想一想可以怎么换?

师:还可以怎么调整呢?

生:也可以把两种都换成贵一些的.

师:可以把两种都换成贵一些的吗?换成这两种杂志行吗?

生:把两种都换成贵一些的总价就超过13元,变成14元了,不符合要求.

引导学生回顾:刚才我们怎么解答的?先想什么,再想什么……

(2)小结解题策略

有时候,我们不能一次就找到正确的答案,但是我们可以根据试算的结果和要求有方向性的进行调整. 如果试算的结果大了,我们可以调整成小一些的;如果试算的结果小了,我们还可以再调整成大一些的,直到找出正确答案为止. 这种解决问题的方法叫做“尝试-调整”. (板书:尝试-调整)

3. 有序列举,验证结果. (解答正确吗)

(1)师:刚才我们罗列出的各种情况也可以作为解答的办法,请算出各种情况的价钱.

根据计算的价钱,学生口答两种不同的情况,所以解答正确.

(2)小结解题策略:这种有序罗列的方法可以让我们不遗漏,不重复的找到所有的搭配方法,然后分别算出总价,看看哪种搭配正好是符合要求的,符合要求的就是正确答案. 这种解决问题的方法叫做“有序罗列”. (板书:有序罗列)

三、课堂经历知识的应用解决恰当的生活问题引向高潮,需强化有序思维的运动

《新课标》指出:“学生要学会用数学的眼光观察周围的客观世界,增强数学的实用意识”. 学生形成了数学知识,即使都来源于生活,但感悟还是比较抽象的. 因而课堂上还要展开强化训练,包括知识的强化、方法的强化、生活情景发散的强化等等,此为数学教学中的“引向应用与解决”. 因此,我通过“列举、估算、猜想、验证、类比、筛选”等多种情景去发展巩固他们的“对应、转化、整体、互逆、代数、量不变”等有序思维,满足他们发展的心理需求,逐渐提高他们的应用数学的能力. 如以下的教学:

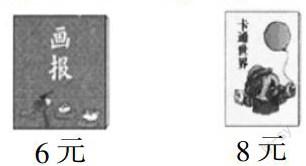

1. 16元钱正好能买下面哪两种物品?

师:今天我们学了“有序罗列”和“尝试调整”的方法,你能运用这两种方法清楚说出自己的想法吗?

由于题目的计算比较简单,甚至有的学生提出:我一眼就看到时,教师可引导孩子思考:你先看哪两个数?再看哪两个数?一眼看到也是自己心里有了尝试后的判断.

2. 完成练习十三第4题

用10元钱正好能买下面哪两种物品?

让学生选择喜欢的策略解决这个问题,再汇报交流.

生1:尝试的方法:2 + 7 = 9(元)太小了,改成2 + 8 = 10(元)或者3 + 7 = 10(元)

生2:有序的方法:2 + 7,2 + 8,…

生3:我用到10的分與合来想:2 + 8 = 10 3 + 7 = 10

无序思维与有序思维是小学生固有的思维特点,在教学过程中都会发挥着作用,可以这样理解,学生的无序思维更多表现于感性认知,有序思维更多表现于理性认知. 小学生的年龄特征表明他们是感性认知支配理性认知的“感情动物”. 因此他们的表现是无序思维. 因此需要强调,我们教学不能是消灭无序思维扶持有序思维,而是利用无序思维发展有序思维,促使无序思维变向有序思维. 我们教师自始至终担任的是引导、挖掘的角色,始终把学生当作学习的主人,放手让他们观察、猜想、推理和交流,从而探索出意想不到的、如此众多的不同填法,使学生亲自感受到数学的魅力,激起学习数学的积极性.