黄石矿冶工业遗产的内涵和价值

2016-05-30汤强松胡雅年

汤强松 胡雅年

摘要:自新石器时代晚期以来,黄石地区的人群,逐步认识并开发利用当地铜、铁、银、石灰等各类丰富的矿藏资源,依托自身优越的交道区位条件,与外界发生持续的交流;在交流的过程中,本地的矿产资源和矿冶产品输出,外界的知识、人力、资金输入,黄石地区的矿冶生产活动则在广度和深度上不断发展,该区域的行政区划变迁和制度安排也相应地体现出有利于组织管理矿冶生产的特点。黄石地区保留的许多古代和近现代的矿冶工业遗产,见证着黄石独具特色的矿冶文化传统,它植根于黄石地区悠久的历史.表现出尊重科学、开放兼收、开拓进取、生生不息的精神文化特点。

关键词.黄石矿冶工业遗产,铜绿山古铜矿遗址;汉冶萍煤铁厂矿;华新水泥厂旧址

黄石市是1950年在“石黄工矿区”基础上建立起来的年轻城市,但黄石地区的矿冶文化传统却源远流长、传承至今,在世界矿冶技术发展史和中国文明进程中产生过重要影响。黄石地区保留了许多的古代和近现代的矿冶工业遗产,见证着黄石独具特色的矿冶文化传统。

优越的区位、便利的交通、丰富的矿藏,是形成黄石矿冶文化传统的基础。

黄石位于鄂东南长江之滨,地处长江中游,北上经汉水连接中原,南下经湘江、赣江勾通南方,可谓“襟三江而带五湖,控荆蛮而引瓯越”,区位优势明显。境内及周边区域河港纵横,湖泊、水库星罗棋布,水上交通便捷。黄石地区矿产资源极为丰富,已探明的矿产多达76种,尤以铜铁最多,现代地质研究表明,黄石位于长江中下游铜铁成矿带中的鄂东南矿集区,是我国重要的铜铁矿产资源的生产基地。这里不但铜铁资源丰富,而且矿种配套程度高,有熔剂石灰岩、白云岩和冶金用矿等丰富的冶金辅助原料矿产;此外,还有丰富的水泥石灰岩、水泥配料、玻璃用砂岩、富碱玻璃原料、天青石等。

黄石地区(包括黄石市区、大冶市、阳新县)矿产开发利用的历史很早。关于黄石地区采冶铜铁的记载屡见于史。三国吴在此置“铁官”管理冶铁和运输,南朝梁陶弘景《古今刀剑录》记述:“吴王孙权以黄武五年,采武昌铜铁,作千口剑,万口刀”(当时武昌,包括现在大冶与鄂州)。((晋书·地理志》载:“武昌郡鄂有铁官。”《隋书·食货志》载:“江南人间钱少,晋王广听于鄂州(武昌县治)白芝山有铜矿处锢铜铸钱,于是诏听置十炉铸钱。”唐天祜二年(905年),秦裴任武昌节度使,在大冶开辟官办冶炼机构——青山场院。北宋乾德五年(967年),南唐划武昌三乡与青山场院合并建县,取“大兴炉冶”之意,定名为大冶县。《宋书‘食货志》载“兴国军有冶。鄂城有场”。《宋书.地理志》载“南唐县,自鄂州与通山并来,隶有富民钱监及铜场、磁湖铁务”。北宋乐史所著《太平寰宇记》载,大冶县白雉山“西南出铜矿,自晋、宋、梁、陈以来置炉烹炼。”《明史·地理志》载:“大冶县北有铁山,又有白雉山,出铜矿。东有围炉山,出铁。又西南有铜绿山,旧产铜”(此为史书最早关于铜绿山的记载)。清顾祖禹《读史方舆纪要》云:“大冶县铁山,县北四十里有铁矿,唐、宋时于此置炉,烧炼金铁”。

考古学的证据更为丰富和直接。在距今4000年前的大冶市蟹子地遗址和阳新县大路铺遗址的新石器时代石家河文化层中,考古发掘出土了铜矿冶炼时用于碎矿的工具石砧、铜矿孔雀石、炼铜渣和铜铁共生矿石等。黄石大冶铜绿山铜矿的开采利用历史,至少可上溯至三千年前的西周早期,有学者认为其始采年代早至夏文化时期。阳新县港下采矿遗址的历史也早到周代。在大冶的春秋时期五里界城、战国时期鄂王城、汉代草王嘴城,均形成了以城址为中心的矿冶遗址群,有学者认为是春秋、战国、西汉时期为管理大冶地区铜矿采冶而修筑的城址。而铜绿山遗址除在商周至西汉期间被大规模不问断地开采千余年外,到了隋唐时期,又被再次利用。有学者统计,黄石地区约有87处与古代矿业有关的遗址,时代涉及商周、宋、元、明、清等。

近代,至清光绪十六年(1890年),湖广总督张之洞兴建汉阳铁厂,开办大冶铁矿作为原料基地。1893年,使用机器露天开采的大型矿山——大冶铁矿投入生产,标志着这片热土上绵延了三千年之久的矿冶生产活动,开始进入了机械化、现代化的新时代。清光绪三十四年(1908年),盛宣怀合汉阳铁厂、大冶铁矿、萍乡煤矿成为“汉冶萍煤铁厂矿有限公司”,形成当时亚洲最大的钢铁联合企业,1915年以前,该企业的钢铁产量几乎占中国钢铁产量的100%。随后,大冶钢铁厂、中国近代第二家水泥厂——湖北水泥厂(华新水泥厂的前身)、湖北最早的新式炼铜厂——富池炼铜厂、湖北最早在井下作业使用凿岩机的富源煤矿公司均设置在黄石地区。黄石逐步成为中国近代著名的钢铁工业基地。

新中国成立后,黄石市依托丰富的矿产资源,迅速发展现代矿冶工业,坐落着全国十大特种钢厂之一的大冶特殊钢集团公司、全国十大铁矿之一的大冶铁矿、全国三大水泥集团之一的华新水泥集团公司等国家大型骨干企业,成为名副其实的“钢城”和中国重要的工业基地。

黄石地区矿冶工业经过三千余年的发展,采矿业从手工开采,发展到大型机械化作业;冶金业从就地置炉发展到现代化大型冶炼厂;建材业从烧制石灰,发展到现代化水泥集团公司。数千年的矿冶生产活动,为黄石留下了数以百计的与矿冶生产活动有关的古代遗址和近现代工业遗产。笔者对第三次全国文物普查资料进行了初步分析,黄石市1410处文物点中,有147处与矿冶生产或矿冶工业相关,文物遗存时代基本涵盖了新石器时代以来的各个历史时期。

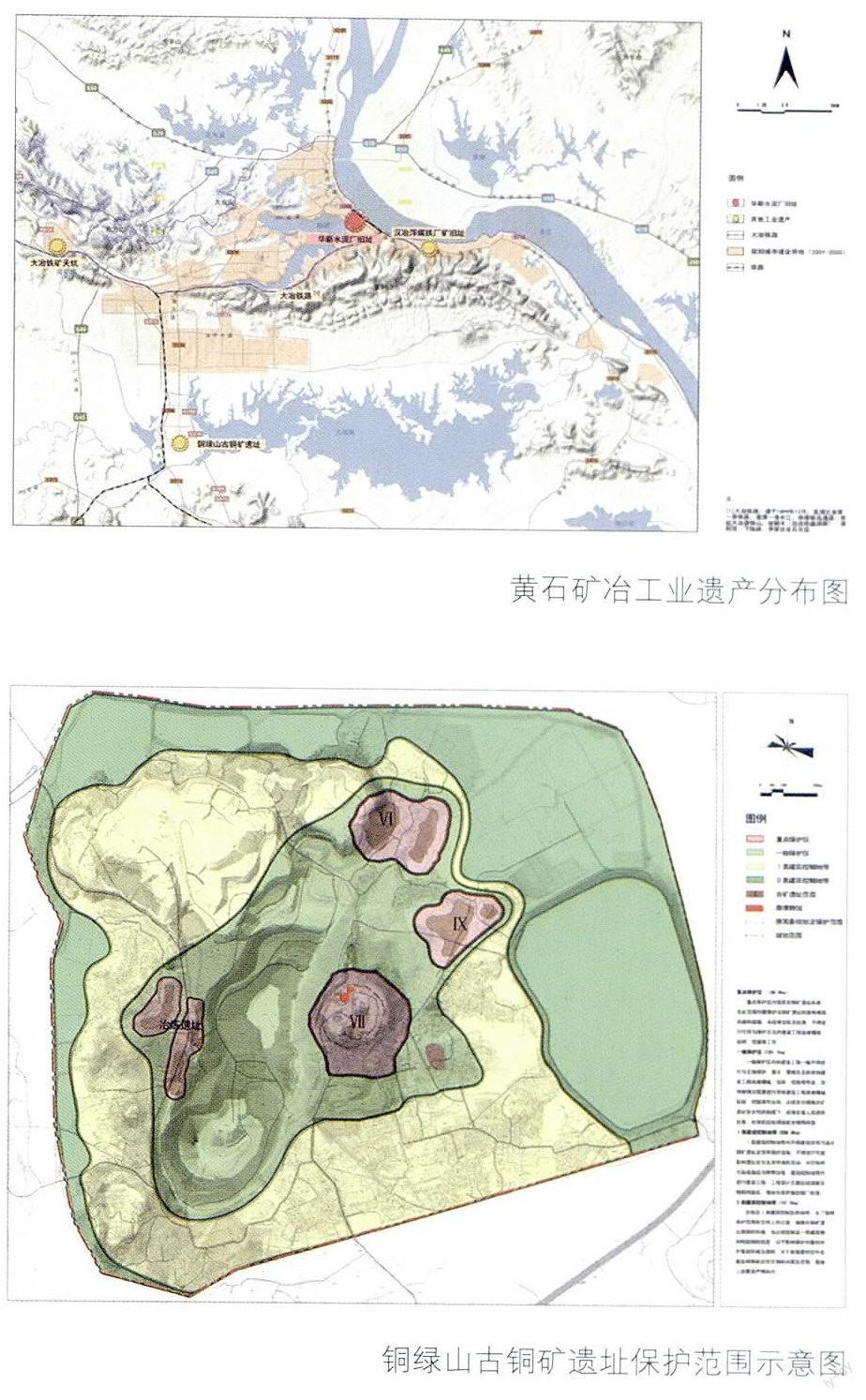

铜绿山古铜矿遗址、汉冶萍煤铁厂矿旧址、大冶铁矿东露天采场旧址、华新水泥厂旧址,以其良好的真实性、完整性和所蕴含的突出普遍价值,成为黄石矿冶工业遗产的典型遗存,201 2年被国家文物局列入《中国世界文化遗产预备名单》。

一、铜绿山古铜矿遗址

(一)遗产内涵

铜绿山古铜矿遗址位于湖北省大冶市城区东南约3公里,1 982年被公布为全国重点文物保护单位。遗址保护范围面积约为5.55平方公里,主体遗存是大量商代晚期至汉代的采矿遗迹和冶炼遗迹。通过历年的考古工作,发现了诸多古代地下采矿井巷(井231座、平巷100条、井巷总长8000余米、采空区达70多万立方米)、12座冶炼炉、1处选矿场、2处冶炼场、35枚矿工足迹、100余座墓葬等遗迹,以及古代炉渣约40万吨、古代铜斧、铜锛、铁斧、铁锤、铁锄、木铲、木槌、木辘轳、船形木斗等采掘工具及陶、木质生活用具1000余件。由于遗址位于现代矿山生产作业范围内,许多文化遗迹已被破坏,一些考古遗迹经发掘后被回填,目前被原址保护的主要是遗址中部的七号矿体、遗址西部的冶炼炉、以及七号矿体东北的岩阴山脚遗址和四方塘墓葬区等。1984年,在七号矿体上建成了遗址博物馆。

(二)遗产价值

1.铜绿山古铜矿遗址是当时世界范围内先进技术的代表,是人类创造力的杰作。考古发掘及研究工作表明,古人在铜绿山古铜矿的最大开采深度达60余米,采用了竖井、平巷、盲井、斜井联合开发技术,成功的解决了井下通风、排水、提升、照明和井巷支炉等一系列复杂技术。对铜绿山废弃炉渣重约40万吨的古代铜炼渣进行检测显示,其平均铜含量只有0.7%,这种提炼水平,欧洲19世纪末才达到。遗址体现了中国古代高超的找矿、采矿、冶炼技术以及管理和组织大型矿山生产的先进方式,无愧于人类创造力的杰作。

(据杨永光、李庆元、赵守忠,殷伟璋、周百灵,陈树祥等先生的研究)

2.铜绿山古铜矿遗址对当时社会经济产生重要影响,为已消失的文明提供独特的见证。据测算,铜绿山古铜矿至少生产了10万吨以上的粗铜(纯度达93%以上)。根据近年有关铜器产地来源的学术研究成果,河南殷墟妇好墓、湖北荆门左冢和郧县乔家院等楚国贵族墓、盘龙城遗址出土青铜器原料的一部分很可能来自于铜绿山。因此,铜绿山出产的铜与商代经营南土、楚国争霸等重大历史直接相关,为中国青铜文明提供了独特的见证。

3.铜绿山古铜矿是古人对土地资源利用的杰出范例,体现了人类与环境的交互作用,是黄石地区矿冶文化传统形成的开端。铜绿山铜矿是黄石地区宝贵的资源,铜绿山古铜矿遗址传递的信息表明,黄石地区古代人类对铜矿资源利用达到很高水平,这一区域人类成功地适应了当地环境、掌握了自然规律,成为人类利用土地资源的杰出范例。结合黄石地区之后数千年历史发展特点,铜绿山古铜矿堪称这一区域矿冶文化传统的开端。

二、汉冶萍煤铁厂矿旧址

(含大冶铁矿东露天采场旧址)

(一)遗产内涵

清光绪十六年(1890年),湖广总督张之洞用官款创办汉阳钢铁厂,设大冶矿务局,开办大冶铁矿。1892年,大冶铁山至石灰窑长江边的36公里长的运矿铁路(该铁路沿用至今)修通,为汉阳钢铁厂提供铁矿石。1894年,汉阳钢铁厂竣工投产。1896年,盛宣怀接办了汉阳钢铁厂和大冶铁矿。1898年,“萍乡等处煤矿总局”成立。1908年,盛宣怀将汉阳钢铁厂、大冶铁矿、萍乡煤矿合并组成汉冶萍煤铁厂矿有限公司(以下简称汉冶萍公司),开始“商办”时期,吸引民间投资,扩大生产规模,这是中国最早的钢铁煤联合企业。辛亥革命后,汉冶萍公司扩充,新设“汉冶萍煤铁厂矿有限公司大冶钢铁厂”。目前,汉冶萍煤铁厂矿旧址保留在黄石的遗存主要有大冶钢铁厂旧址、大冶铁矿东露天采场旧址、卸矿机等。

1.大冶钢铁厂

位于黄石市西塞山区,为汉冶萍煤铁厂矿有限公司于1913年创办。1917年起引进两座美国固定式化铁炉,日产铁900吨。其产量之多、设备之先进,为当时亚洲与远东一流。至1984年,大冶钢铁厂停产。大冶钢铁厂旧址包括冶炼铁炉、高炉栈桥、厂部办公及居住旧址(欧式办公楼1栋,日式住宅4栋)、瞭望塔、水塔、汉冶萍界碑。

冶炼铁炉,共两座。1921年1号化铁炉身建成,是我国现存最早的钢铁冶炼炼炉,为当时“亚洲第一高炉”。炉高27.44米,容积为800立方米。1938年,为避免日军占领后使用,国民党军队将其炸毁。目前仅剩部分残基。

高炉栈桥,建于1919年,主要作用是运输矿石及燃料。铜绿山古铜矿遗址发现的米矿遗存

办公及居住旧址5栋,欧式建筑1栋,是当时大冶钢铁厂的厂部办公楼,3层,建筑面积720平方米;日式建筑4栋,是工厂高级管理及工程技术人员使用的宿舍楼,每栋两层,建筑面积2366平方米。

水塔,建于1918年,通高约33米,底座平面呈等边八边形,最大径1 1米;水塔上部为圆柱形蓄水罐,直径14米;为欧式建筑风格。

嘹望塔,建于1919年,位于厂区内江堤上,主要功能为警戒、报警;平面呈等边六角形,通高约1 3米,塔身高约11.1米,最大直径2.6米;塔分上下两层,上层为敞开式,下层在六个不同方位设1 2个椭圆形嘹望孔,塔身用红砖和米灰色砖(无标识)错缝平砌,红砖上带有“铁锤钢钳”交叉标识。整个建筑坚固结实、美观,为欧式建筑风格。

汉冶萍界碑,界碑高70厘米,25厘米见方,青石制作,

“汉、冶、萍、界”四字,分刻于石碑四面。

2.大冶铁矿东露天采场旧址(大冶铁矿天坑)

大冶铁矿为张之洞于1890年创办,1893年投入生产,当年产出铁矿石约3000多吨。1 907年,萍乡煤矿建成,汉阳铁厂技术改造完工,次年,大冶铁矿并入盛宣怀成立的“汉冶萍煤铁厂矿有限公司”。抗战爆发不久后,大冶铁矿被日军占领,为日企经营。新中国成立后,大冶铁矿通过重建,生产规模扩大,用大型机械化生产取代了小生产,将过去分散的采场联成一个整体,于1958年建成东露天采场并投入使用,2003年露天开采结束,转入地下开采。露天采场旧址得以整体保留,被公布为湖北省文物保护单位。大冶铁矿是中国近代以来第一座采用机械化开采的大型露天矿山,具有极高的历史价值。

目前遗存主要是东露天采场旧址(即大冶铁矿天坑),位于黄石市铁山区铁山街道象鼻山,由象鼻山、狮子山、尖山三个矿体组成,是大冶铁矿的主要采场。整个采场东西长2400米,南北宽900米,上下落差444米,坑口面积达108万平方米,是世界第一高陡边坡、亚洲最大人工采坑。

3.卸矿机

位于黄石市黄石港区石灰窑长江码头上。1938年,日军占领黄石,为掠夺大冶铁矿资源,在原有矿山的东矿码头上增设机械化程度更高的卸矿机专用设备——卸矿机,1941年5月竣工投产。卸矿机由两排贮矿仓(共8个带卸矿口的矿仓)和皮带运输机两大部分组成,矿仓上部铺设铁轨,供火车运矿、卸矿;卸矿口下,架设皮带运输机,通过卸矿口直接将铁矿装船,卸矿能力每小时500吨,码头泊位可停靠7500吨级轮船。自1900年日本人从德国人手中夺得了大冶铁矿的开采权起,至1945年,大冶铁矿共生产优质铁矿石约1900万吨,而日本就运走了约1500万吨,其中绝大部分都是通过东矿码头运走的。

(二)遗产价值

汉冶萍煤铁厂矿旧址体现了半殖民地半封建社会时期黄石矿冶文化传统的顽强韧性。中国近代饱受外强欺凌,但中国人民始终不断奋发图强、致力于振兴祖国,显示了强大的生命力。黄石矿冶文化传统延续至此,应对社会挑战而发生重要转变。

首先,伴随着汉冶萍公司的创办,一批外籍矿师工程师、工匠和沿海近代工业较发达地区一批技术工人来到黄石地区,带来了新技术、新思想、新文化,原有的矿冶文化传统产生变革并在适应新形势中继续延续,黄石地区成为全国洋务运动中心之一,迅速融入近代工业文明。

其次,汉冶萍公司率先大规模引进当时国际领先的技术和设备,在中国首次成功建立起从采矿、生铁冶炼到轧钢的一整套技术,生产出高质量的钢铁制品,实现了产业技术的建构,在整个中国近代,汉冶萍公司是唯一采煤炼焦、铁矿开采、生铁冶炼、炼钢、轧钢于一体的钢铁联合企业,在很大程度上推动中国乃至亚洲现代重工业的发展,在这一过程中,黄石矿冶文化传统得到弘扬和壮大。

第三,汉冶萍公司由于其在中国乃至亚洲钢铁行业的重要地位而受到日本觊觎,抗战时期,尽管厂区被军占领,但一些重要设备(包括厂房、冶炼铁炉、输电线路、部分铁路等)事先被国人炸毁,技术人员撤后参与西南地区钢铁厂矿的建设,为抗战胜利做出了贡献,充分反映了黄石矿冶文化传统之中不屈自强的精神。

三、华新水泥厂旧址

(一)遗产内涵

清光绪三十三年(1907年),清政府决定建设南北大动脉——粤汉铁路,湖广总督张之洞发现黄石黄荆山上的岩石是制造水泥的上等原料,上书朝廷主张开办水泥实业,获得批准,大冶湖北水泥厂(即华新水泥厂前身)得以创立,出产水泥质量很高,1915年在巴拿马举行的世界博览会上,该厂生产的水泥获得一等奖,1923年在上海商品陈列第三次展会上,获得最优奖。抗日战争期间,厂址西迁至湖南被多次炸毁。1946年,华新水泥股份有限公司大冶水泥厂在黄石成立,从美国引进两座湿法水泥窑。1950年,华新水泥股份有限公司,经社会主义公有制改造成为“华新水泥厂”,其技术装备水平和生产规模能力,在1 950年代被誉为“远东第一”。此后,我国在美国进口设备的基础上加强自主研发,于1977年建成改进型的湿法水泥窑,被命名为“华新窑”,并在国内全面推广。2005年华新水泥厂搬迁新址,位于黄石市区核心的老厂区旧址得以原址保护。

华新水泥厂旧址指的是老厂区内以湿法生产水泥的一系列设施设备,主要包括3台湿法水泥窑、3台四嘴装包机等生产设施及生产线、运输线、厂房和管理用房等配套设施,占地面积约5.4万平方米。2013年被公布为全国重点文物保护单位。

1946年从美国进口的2座水泥窑、3台贝式四嘴装包机、4台磨机等设施设备以及1977年投产的3号窑,虽经多年使用和维修维护,但主要材料和配件仍为当年原物,真实性和完整性良好。

(二)遗产价值

1.华新水泥厂1—3号湿法水泥窑为核心的水泥生产工艺,代表了当时世界上先进的生产力,在中国水泥发展史上具有很高的价值。华新水泥厂不但沿袭了汉冶萍公司的作法,引进当时国际领先的设施设备,形成世界一流的生产能力,继续巩固了黄石矿冶文化传统;而且自力更生,使用了我国自主设计制造的3号窑(华新窑),形成具有中国技术特色的生产工艺,为黄石矿冶文化传统增添了新的积极因素。

2.1970年代起,世界水泥生产工艺逐步进入到第4代技术阶段——新型干法技术阶段,华新水泥厂的湿法水泥窑属于第3代技术工艺的先进代表,相关设备、技术资料、安装图纸均保存完整,见证了世界水泥工业历程中的一个重要历史阶段。

通过对黄石地区矿冶生产历史的梳理和对铜绿山古铜矿遗址、汉冶萍煤铁厂矿旧址、大冶铁矿东露天采场旧址、华新水泥厂旧址的考察,我们发现,自新石器时代晚期以来,黄石地区的人群,逐步认识并开发利用当地铜、铁、银、石灰等各类丰富的矿藏资源,依托自身优越的交通区位条件,与外界发生持续的交流;在交流的过程中,本地的矿产资源和矿冶产品输出,外界的知识、人力、资金输入,黄石地区的矿冶生产活动则在广度和深度上不断发展,该区域的行政区划变迁和制度安排也相应地体现出有利于组织管理矿冶生产的特点。

文化学理论认为:文化传统是指长期形成的持续对一个民族起作用的某一文化体系,它是在一定时空范围内形成的价值观念、思维模式、行动准则、道德规范、风俗习惯等的总和;文化传统是一个文化群体在广阔的时空背景下和众多的文化事相中,经过世代选择传递而成的。结合这一理论,我们认为,数千年来,黄石地区形成了一个独具特色的区域文化传统,即黄石矿冶文化传统,它植根于黄石地区悠久的历史、沉淀在这一区域人群的心底,表现出尊重科学、开放兼收、开拓进取、生生不息的精神文化特点。

2001年,联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》指出“文化在各不相同的时空中会有各不相同的表现形式。这样多样性的具体表现形式便是构成各人类群体所具有的独特性和多样性……文化多样性是人类的共同遗产,应当从当代人和子孙后代的利益考虑予以承认和肯定。”黄石矿冶文化传统,体现了人类文化的多样性,是人类的共同遗产。

黄石地区的矿藏资源毕竟有限。当前,黄石市正在“坚持生态立市产业强市、加快建设现代化特大城市,推进经济社会深度转型”,矿冶工业在城市经济中的比重将逐步降低,黄石矿冶文化传统或许会逐步成为历史的记忆。但是黄石矿冶工业遗产将长期存在,铜绿山古铜矿遗址、汉冶萍煤铁厂矿旧址、大冶铁矿东露天采场旧址、华新水泥厂旧址,既是黄石地区矿冶文化发展过程中不同历史时期的典型代表,又是黄石地区矿冶文化发展过程中不同矿业类型的典型代表,它们既有着各自独特的价值,又共同诠释了黄石矿冶文化传统的完整历史。它们的内涵和价值证明:黄石矿冶文化传统开端时间很早、绵延不断至今,黄石矿冶工业为中国青铜文明的辉煌做出过重要贡献、在世界矿冶技术发展史上占有重要位置。概言之,黄石矿冶工业遗产为黄石地区数千年的矿冶文化传统提供了独特的见证,从而具有世界范围内的突出普遍价值。