明清城墙的城市规划影响力

2016-05-30贺云翱陈思妙

贺云翱 陈思妙

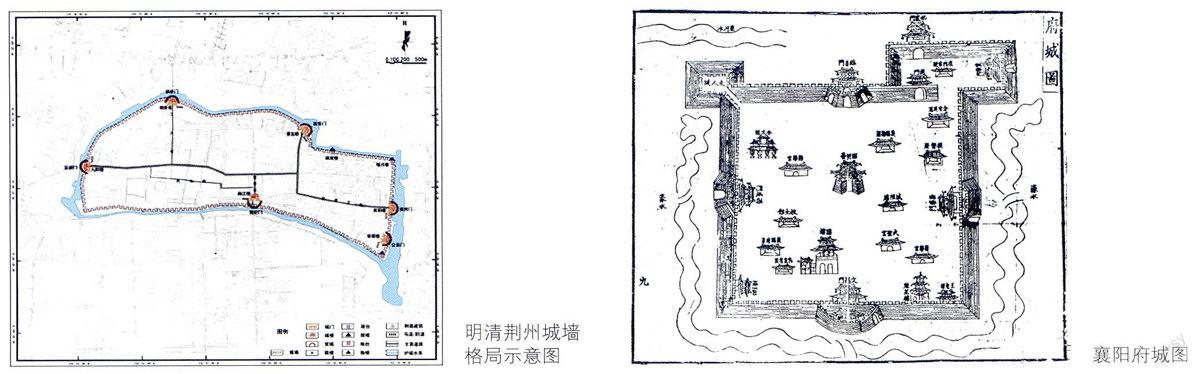

摘要:中国明清城墙继承了中国6000多年来的筑城技术和以城墙为载体的中国传统城市文明成就。从古代城市规划及工程建设而言.城墙并不是简单的一道墙体,而是城市的核心要素,是城市选址、城市防御、城市风水、城市礼制等级及城市规模、城市交通、城市空间结丰句、城市给排水、城市防洪抗灾等几乎所有重大城市生活事项的主要工程实体和控制系统,是城市文化的核心设施与最鲜明的地标性景观。实物资料证明,明清城墙的规模大小有基本的规定,荆州城墙和襄阳城墙都是在遵循等级有序的制度下形成的“府城”规制,也是同类明清城墙中极其珍贵的活化石。

关键词:明清城墙;荆州城墙;襄阳城墙;城市规划

清人顾祖禹在论湖北形势时认为:“湖北之形胜,在武昌呼?在襄阳呼?抑在荆州呼?日:以天下言之,则重在襄阳;以东南言之,则重在武昌;以湖广言之,则重在荆州。”…可以说,这段话较为明确地指出了荆州、襄阳在古代的军事地位。荆、襄地区处于长江中游,外围有延绵的山脉为之险阻,又有大江大河通往境外,依仗长江天堑,易守难攻。可谓“南北对峙之际,荆襄每为强藩巨镇,以屏护上游。自古未有失荆襄而能保有东南者。”在冷兵器时代,荆、襄二州的城墙更是限制了敌方的攻势,重点防卫又在城门,可获取内线机动优势,以少敌多。时过境迁,荆、襄二州的城市建筑面貌今天已彻底改观,然而,其城墙仍巍然耸立,城河则环墙布置,城门又控制着古城区的道路及内外交通,可以说,保存至今的荆、襄二座城墙深刻揭示了城墙之于城市的规划影响力,令人叹服。

文献记载与考古资料可证,荆州城墙始筑于三国时期。;襄阳城墙则始筑于汉高祖六年(公元前201年)。经过漫长的演化变迁,两城城墙在明清时期发展到最高峰。它们全面展现了中国明清时代府城级城墙制度特征,与南京城墙、西安城墙等共同见证着中国古代城市的宏观架构逻辑与防御功能体系。此外,由于荆州、襄阳在中国历史上重要的军事地位,现存的荆州和襄阳城墙作为重要的实物,对于研究古代战争史、军事史有着不可替代的史料价值;其极具科学性、艺术性的建造技术,亦是研究古代建筑史及城墙科技史不可多得的范例。

明清荆州城墙直接在宋元荆州城墙的基础上建造,除城墙墙体外,还设有城门及城楼、瓮城、镝楼、战屋、炮台、藏兵洞等,具有完备的防御体系。现有遗存本体包括墙体11.28千米、6座城台(其上建有城楼)、21座马面、5座藏兵洞、3座镝楼。明清襄阳城墙正式形成于14世纪末并沿用至今,总长约7322米。经过现代城市局部发展改造,部分墙体受到损坏,但仍完整保存了大约6350米。除城墙墙体外,还有2座城门、2座城楼、2座瓮城、3段护城河遗迹。本文以荆州、襄阳城墙为例,分析明清时期城墙对城市建设规划的影响。

一、城墙遗迹作为证据所反映的城市选址特征及

人地互构的风水规划理念

考古资料证实,目前中国已发现的最早的“城”及城墙是位于长江流域的湖南省澧县城头山的大溪文化城址,其最早的城墙筑造于大溪文化一期,距今已逾6000年。另外,在黄河流域的河南郑州西山也发现了距今约5300—4800年的仰韶文化城墙。史前城址所在大多地势平坦,交通便利,资源丰富,十分适合人类的生产生活。随着时代的发展,城市选址布局也更加重视人居之城与地域自然背景的巧妙结合。古人多用“阴阳五行宇宙观”。及“风水观”来解释城墙所在空间与周边山川环境的建构关系,认为城墙选址应当合于阴阳,强调“天人合一”,做到“法天地,象四时”,以求人造城墙及城市与自然景观的互构和融合。在风水堪舆学说的指导下,最为理想的城墙构筑之地有如下基本特征:北面有蜿蜒群岭作“靠山”即“镇山”,左右两侧有“砂山”作护卫,南面有曲折的河流及远近呼应的低山小丘作“案山”与“朝山”(近案远朝),山水围合的中间地势宽敞,堂局分明,共同构成一个三面有屏障护卫、前方略显开敞并有水道流经、山水形势与城墙围合空间相互呼应并相对封闭安全的小环境。

1.荆州城市选址及其风水理念

荆州城墙位于湖北省荆州市西南,长江北岸,江汉平原西部。这里北距楚国故都纪南城遗址5公里,西北距八岭山古墓群20公里,是真正的先秦时期楚文明之中心地。不过,秦汉时代,城址逐渐南移,更近长江,以借大江之势,提升城市的战略地位,这种城市地位一直保持到明清时期乃至现代。城墙所在的城市西北部岗岭蜿蜒,属荆山余脉,自北端川店入境,逶迤南下,西支为八岭山,东支为纪山,一直延伸到荆州城西北,形成岭、冲相间的丘陵地带,也构成了荆州城的“龙脉”。城南有长江水流经过,西南有沮漳河水系流入长江,北面距太湖港50米,太湖港流水常年不息流入长湖,荆州城墙脚下有护城河环绕,并与太湖港水系相连,使城墙所在形成“曲水环抱”之势。城所在的“中堂”即东南部地势平坦低洼,河网交织,系长期受到江河冲积和沼泽沉积形成的冲积和湖积平原,城区内有9条河流纵横交错,形成西湖、北湖、东湖、关公洗马池等十几个湖泊水面,既可供应城内用水,也可以起到蓄水防涝的作用。

荆州城正处于山、水两者交界之间,坐北朝南,基本符合“背山面水”、“负阴抱阳”的城址选择原则。城墙环荆州古城一周,顺河塘而迂回蜿蜒其间,因地势起伏呈不规则长方形,状似传说中的“天宫”平面图形。

2.襄阳城市选址及其风水理念

襄阳城墙位于湖北省襄阳市襄城区,汉水南岸。襄阳南跨汉沔,北接京洛,地处南北要冲,历来为鄂西北著名的军事重镇和战略要道,也是古代南北方政权谋求统一的必争之地。襄阳拥有构成中国古代南北交通中线的南襄隘道和荆襄大道,襄阳北部可以通过汉江的支流唐白河通往南阳盆地,南部沿汉江则可以直达江汉平原,因而素有“南船北马、七省通衢”之称。

襄阳地形为东低西高,由西北向东南倾斜。从《襄阳县志·襄阳县图》可以看出,襄阳城背靠岘山(祖山),前有汉水环绕(护气),左、右九宫山、鹿门山拱卫(护砂),形成“山环水抱”之势。

3.因地制宜、整合南北筑城传统

中国在明清两代曾建造过大约2000座以上带城墙的城市,但迄今较为完整保存下来的不足20座。这些遗留下来的城墙散布在全国各地,展现出在不同地理背景下构建的不同城墙模式:南方城墙因山水形势而建,讲求顺应自然,平面布局不求规整;北方城墙则因地形平坦,受自然约束极少,规划中往往追求平面规整、中轴对称。而荆州、襄阳城墙地处中国南北交界地域,其城墙格局既带有南方善借山水地势筑城的特点,又体现了北方对平面规整的追求,可谓是中国南北方筑城传统有机结合后的产物,表达出城墙构筑追求自然赋予与人工构造相和谐的规划理念。

二、城墙对城市道路网控制的特殊作用

明清时期,由城墙围合的城市,其城门数量和方位对城市内外道路交通的走向和地位具有重要的引导和控制作用。—般把礼制建筑置于正对主城门的中轴线上,其他建筑沿中轴线两侧统一而有序地展开,因此城门的位置和数量决定着城市道路的布局和城内功能区的设置。

根据张驭寰先生的观点:城墙内的道路规划一般四通八达,宽窄适中,以便人们出行和运送物资,但是也需注重军事防卫。由于城池一般为方形或长方形,所以道路一般也纵横交叉成方格。例如秦成阳、西汉长安、东汉洛阳、曹魏邺城等,都是方格形道路。明清府城、县城等城墙构成的城内道路网,一般由主干道、环状路、一般路、建筑路口、拐角路口、丁字路口、弯曲路等组成。

1.荆州城路网

荆州城墙的走势与布局直接决定着荆州城的道路格局和道路系统,其均与明清时期“荆州府”的城市行政地位及功能需求、军事战略地位等相适应,在顺应山水和讲究礼仪的基础上,其平面格局比较方整。

荆州城墙由城门所引导建构的道路网自有其本身的特色。在城墙走势和城门设置的影响下,出于地形和军事等原因,荆州城墙的城门并不直接相对,即城墙四面设置的城门引出的道路并不彼此两两相对而直接通达,如由北边的拱极门和安远门向南引出的南北大道,并不直通南门,却与西边的安澜门向东引出的东西大道、大约平行的南边南极门连接东边寅宾门所形成的东西大道相交汇。这些大道在明清时期皆为主干道并沿用至今,直接影响城内的功能分区与交通流向。

2.襄阳城路网

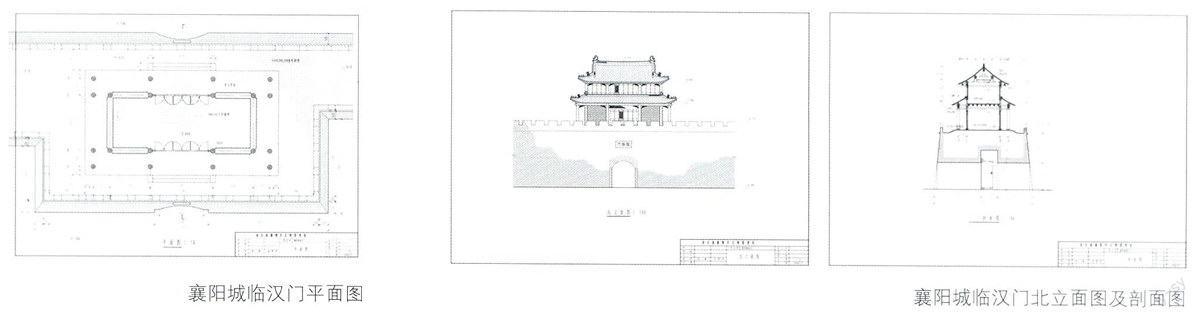

襄阳城墙及城门布局更多地具有规整性,也更多地反映出它受北方地区《周礼·考工记》筑城思想的影响。城门中以文昌门至临汉门、西成门至阳春门两条大街为主干道,呈十字街布局,以南北街为中轴线,两侧向东西街延伸,加上拱辰门所定位的道路,形成棋盘式的交通格局,并把城市分为不同的区块,城门的有序布局决定了城区布局的规整性。

三、城门作为沟通城市内外交通的节点

所具有的空间意义

城门系统主要包括城门、城楼及城台、瓮城及箭楼(镝楼)和由城门引导的城市道路布局等。城门的建筑规模与数量常依城墙及城市的规格、大小、形制、方位、用途及军事防御要求等因素确定。其设置按照一定的方位开四门、六门乃至九门,甚至更多,其方位则依照中国儒家礼制的“四方观念”或风水观念而定。按地位重轻关系一般依次为南、北、东、西,即城门基本上按照先南北、后东西的顺序设定四个方位。明清之前的城门多为过梁式的平顶,明清时期城门顶部基本采用砖砌券顶,其牢固程度大为提升。

城楼又称城门楼,是建在城门上方的楼阁式建筑,城楼下为城台。巍峨高大的城楼使城墙入口处显得更加壮观威严,具有观瞻、礼仪、防御等多种功能。城楼大都为一至二层,个别建成三层;一层单檐,二层重檐。城楼的开间为三至五间。城楼上层在战争时期可用于昼夜观察敌情和掩护观察人员,并起战斗指挥所的作用;城楼下层常设暗板,遇到紧急情况时可以揭开暗板,向下部的城门通道掷放大石块,以打击攻入城门的敌人。

1.荆州城门

荆州城墙原有城门6座,每座均设有前后两道城门,前为瓮城城门,上造箭楼,后为墙体主城门,上有城楼。主城门门洞两侧除安装有城门外,还构建有预防长江洪水的砖砌与石凿的的闸槽,并且可以随时加装防洪闸板。城门与闸板间还可填土加固,以增强古城墙的防洪功能。这是荆州城墙临近长江、南临洪水威胁而导致城门功能及其结构产生变革的重要特征。

南纪门俗称南门,古时为荆州城南大门。南纪门面对长江,城墙外护城河与长江相通,且有宽大坚固的官船码头,历代皇帝南巡多走水路途经荆州城,而地方官员都在南纪门外恭候迎接,而今南门外的御路口、御河路也因此得名。南纪门由于地理位置特殊,为方便车马出入,其城门城台的修建与其他五座城门不同,即其主城门与瓮城城门及门楼都在同一条轴线上。

位于荆州城东城墙最南端的公安门,坐西北朝东南,平面呈鹅蛋形。城台两侧有八字形挡土墙,东北处土城垣上有人行踏步,西南处为土城垣包裹。公安门箭楼城台台基用大青石砌筑,从水底直砌而上,台基高出护域河水面4米左右。这里也是古代的水码头,1950年代,还有人在此乘船到沙市,现留存望柱护栏、踏步台阶。

拱极门俗称大北门,古时称柳门,明称拱辰门,清乾隆时更名拱极门。拱极门城台位于荆州城北城西部,古时是城内外的主要通道,也是古人送亲友北上中原、折柳话别的地方,所以俗称“柳门”。宋代苏东坡曾在这里写下“柳门京国道,驱马及春阳”等诗句。城台外为得胜街,城内三义街紧接城台。两街路面墁铺青石板,两旁为清末民居建筑。城台之上的城楼取“江汉朝宗”之意,称朝宗楼。

2.襄阳城门与城楼

襄阳城墙依汉江走势,其东、西、南三面布局较为规整,且像大多数北方城墙一样在各面城墙正中设城门并筑城楼。而北面由于利用汉江为天然护城河,采用墙堤合一方法建造,墙随河堤走势而建,并设置有阳春、西成、文昌、临汉、拱宸、震华6座城门。现在保存较完好的有震华门、临汉门和拱宸门。明洪武初年,卫国公邓愈守襄阳,在整修旧城的同时,为发展水运,将东北隅城墙扩展至江边,增辟二门(大北门、长门),连同原有四门,每座城门各建城楼一座。六个城门外各建有瓮城,东、南、西三门的瓮城外另有子城,瓮城、子城外设吊桥。

襄阳城墙北城门有小北门(临汉)和大北门(拱宸门)之分。小北门北面临江,可直接联系城内陆路和城外水路。城门券洞有两道城门,用以防水,均为两合式铁叶大木门,这一点与荆州城墙的南纪门类似。

四、城墙护城河系统具有的城市内外给

排水及水上交通作用

围护城墙的护城河系统主要包括护城水系和水利设施。

围护城墙的护城水系主要由护城河和自然水系组成。其中护城河又称城壕或城濠,多为人工挖掘而成,也有部分利用天然河道改作而成,具有重要的军事防御功能。明清城墙的护城河道在城门前的一段常常开掘为外凸的缓弧形,这样可使城门入口处有较大的活动面积与空间,也提升了城门外部的防御功效。在城门外的护城河上架有进出城门的桥梁,因拱桥不利于车马通行,防御时又阻碍士兵的视线,所以大多为固定式样的平直木桥或石桥。

中国明清城墙在设计中十分重视处理城墙与城市给水、排水、水上交通及水口防御等关系问题。为解决城内水系的进出与城墙防御之间的矛盾,保障城内居民用水和控制城内河道的水位,避免洪涝灾害,人们会在城墙的必要地段根据水体水量的大小分别设置水门、水关、涵闸和涵洞等设施。这些设施使得城墙不仅具备军事防御功能,同时兼顾了城市供水、抵御洪水、排水、城内外水上交通运输的沟通等需求。此外,在降水量较多的地区,城墙与护城河之间还会建有护城石堤,以减缓洪水对城墙的直接冲击。

1.荆州护城河系统及城墙的防水系统

荆州城墙护域河呈曲线形完整环绕在外侧的砖城墙脚下。护城河距砖城墙基脚最近5米,最远30米,一般为10米左右。内周长12.2公里,河宽10—50米,局部宽达100米,深3—4米。河内常年流水,并与太湖港以及汉水相通,护城河是荆州城墙的一道重要屏障,它与城墙共同组成别具一格的具有江南水乡风貌的城池景观。

荆州城墙下有排水券洞,以泄城中洪涝,券}同均用条石砌筑。城墙内侧从墙顶到达城脚下又有排水槽,槽顶部为石制进水口,槽身为砖砌,下部与沟渠相通,城墙顶部雨水可顺槽而下,有效保证了墙体不被水浸泡,使墙体的利用和保护在构造上有机地统一起来。瓮城及城门均有闸槽,御洪则关门下闸,闸为杉木板结构,抵御洪水时在闸门间填以小麦、蚕豆等,它们遇水膨胀,阻挡洪水的作用会更佳。荆州城墙之所以保存至今,这套设计精致完整的排水系统起到了很大的作用。

2.襄阳护城河系统

襄阳护城河是一个依托岘山、襄水构建的自流系统,经城东北的响水}同连通汉江。襄阳东、西、南三面城墙外围的人工护城河,平均宽度超过180米,最宽处达250余米,在目前已知的中国护城河中宽度为最大。东、西、南三个城门正前方的水域中央修建了三座四面环水的子城,面积约300平方米,呈“中”字型,架设二至三座吊桥,与两岸相通,开启自如,用以屯兵御敌,大大增强了城门外的防御能力。其中襄阳南门西侧200米之外至襄阳西南一带的护城河,形成了由三道宽10米左右的沟濠所组成的水面防御体系,颇具特色。

襄阳城墙在设计中十分重视处理城墙与城市给、排水的关系问题。为解决城内水系的进出与城垣防御之间的矛盾,保障城内居民用水和控制城内河道的水位,并防止洪涝灾害,在城墙的很多地段根据水量大小分别设置了水关、涵闸和涵洞。直到清同治四年(1865年),知府方大干还在城西角与南渠处各留一口,设节制闸,当城濠水浅时,将南渠水引入;又于城东北城濠开一口设闸门,开渠通至长门外,亦设闸门控制水流,当城濠水深溢出时,起闸放水进入汉江。

拱宸门瓮城,北临汉江,东、西、南三面设有券洞门,东西两面门洞建有两道防水闸门,当汉江出现水患时,瓮城可关闸封闭以御洪水。

震华门北面墙体临汉江,瓮城东、西门洞不在一条轴线上,两门洞均建有水、旱两道闸门,既可解决防御、交通问题,也可以临时封闭,以阻洪水。

五、城墙及城门对城市内部礼仪性功能空间及居住空间的引导性作用在中国由城墙围合的城市中,通常受城门及其轴线的控制,把政务及礼制建筑置于中轴线上,其他建筑沿中轴线两侧统一有序地展开。

1.荆州东.西城区的划定

高度稳定的城墙及城壕包容着不同功能的城区。在格局有序的城门控制下,明清时期的荆州古城内部功能空间划分有序:东城区为驻军机构所在,西城区为府治和县治行政机构所在,两大区域之间以一道开有城门的内墙相分隔。随着时代变迁及城市功能需求的变化,也展现出城墙和城市内部空间特殊职能之间的微妙演变关系。由于荆州城墙内存在三种不同级别及职能的行政治所(府、县、驻军),为此大型公共建筑的布局既具有鲜明的特征,又因时代的变迁而呈现出一定的动态性。不过,无论如何变化,在与东、西城门相对应的城内东、西大街的轴线上基本上分布的是将军府、府署、县署等重要的政务类公共建筑。同时,三个片区自身则按照与南、北城门相对应的南北轴线进行功能区布局。这些都充分展现了城墙及城门对城内空间格局及功能分区的控制性作用。

2.襄阳昭明台

襄阳城墙南北主城门构成的中轴线上正中部位建有“昭明台”,这处礼制性建筑是为纪念南朝时期粱武帝萧衍的太子萧统而立。501年,萧衍在襄阳任雍州剌史,纳雍州女子丁令光为妾(萧衍称帝后封为丁贵嫔),当年七月萧统出生于襄阳,十二月,萧统随母亲去首都建康(今南京),次年被立为皇太子。“昭明”是萧统的谥号。史载:“楼在郡治中央,高三层,面南翼以钟鼓,为方城胜迹。”昭明台原名“文选楼”,唐代改称“山南东道楼”,旧有唐李阳冰篆书“山南东道”四字石刻。明代一度称“钟鼓楼”,嘉靖时称“镇南楼”。清顺治时重建,定名“昭明台”,有“城中第一胜迹”之誉。抗日战争期间,襄阳沦陷,楼毁台存。(复建后的)昭明台现为高台基重檐歇山顶式三层阁楼。台基券洞,横跨于北街入口处,为襄阳城区的标志性纪念性和礼仪性建筑。城台高约15米,整体高为37.9米,城台各建登台亭阁4间,东西各建有鼓楼和钟楼。

六、城墙是古代城市级别与城市地位的物质性表达

中国明清城墙的规模和结构形制,是中央集权体制国家政治治理体系与等级思想的物质表达。首先,城墙规范了城市的等级规模;其次,城门的数量、规格和方位对城市内外道路交通的走向和地位具有重要的控制和引导作用;第三,城墙还是城、乡的分界。在当时封建国家礼制的规范下,城墙的规模、形制与结构都有着一定的等级划分,不同级别的明清城墙在规模和体量上表现出城市的礼制差序格局。

如现存的南京城墙属于明代都城城墙;西安、荆州、襄阳、临海城墙均为明代府城城墙,寿县城墙也属于明代州府级规格的城墙;兴城城墙是明代中后期设立的军事卫域城墙,大约相当于县级城墙。凤阳明中都皇城城墙是明早期的皇城(宫域)的城墙。它们的总体规模、城墙尺度、城门结构等都具有各自的特征与规范,而这种城墙礼制规范早在我国春秋战国时期就已初步产生,包括荆州、襄阳城墙在内的“中国明清城墙”正是这种制度的传承和发展的产物,即“中国明清城墙”是一种带有强烈的中国古代文明特征、城市形态特点与具有内在逻辑架构关系的城市遗产体系,它清楚完整地表达了在传统中国专制皇权体制和儒家文化色彩的行政治理方式下形成的带有礼制差序格局特征的城墙及其所代表的城市等级体系制度,代表着世界上曾经存在的一种具有自身特点的文化传统和文明。

荆州、襄阳城墙作为修建在明清荆州府、襄阳府城外围的大型构筑物,其总体规模、城墙尺度、用砖规格、城门结构等均与其时的城市体制、军事地位相对应。荆州、襄阳两座城市长期作为中国古代的战略要地,其城墙的修筑史实际反映了中国古代城市文明及战争的发展历程,还是中国古代南北争战及南北文化关系蛮化等的特殊见证。

七、城墙是城市安全的保障体系

在古代中国语境下,“域”、“城墙”和“国家”的概念直接相关。“圆”字的主体是围合在四周的城墙,因此城墙成为远古时代国家的象征,即所谓“筑城以卫君,造郭以守民”。其中的“城”、“郭”既是指城墙,又是指城、郭围合的城市空间。又《周礼‘考工记》言“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨”。这里的“营国”、“国中”的“国”也是指城墙。可见在中国上古时代,城墙及其围合的空间就是指“国家”。可以说城墙及其围合的安全空间成为中国文明的核心要素。

历史上,关于城墙安全保障体系的文献记载不少。春秋时代,《墨子》中记述了城门、雉堞、城楼、角楼、镝楼等城墙设施的建置原则和构造方法,反映出当时已经具备比较先进的城墙建造技术和城市安全保卫思想。到了唐代,城墙发展出羊马墙、弩台等新的城防设施。除考古发现之外,杜佑《通典·守拒法》和李荃((太白阴经》中都有关于筑城制度的记载。宋代的城防建设得以加强,筑城制度和技术得到进一步完善,出现了政府主持修编的《修城法式条约》等详细记录修筑城墙制度和制法的书籍,《武经总要·守城法》、《守城机要))等著作也记录了当时筑城的基本规制。宋代时期,城墙上的城门之处普遍使用瓮城制度,砖、石材料也被较多使用于城墙砌造,南宋时期还开始出现砖构拱券式城门,以抵御火器进攻。

明代在开国皇帝朱元璋的倡导下,全国范围内兴起了筑城高潮,使城墙的形制和筑城技术取得了空前的成就。特别是城砖在中国南、北方城墙上都得到了广泛使用,改变了过去城墙主要为夯土结构或仅局部包砖的做法,这使得城墙的坚固性与持久性得到极大提高。此外,明代是中国城墙结构高度成熟的时期,城墙上的相关功能设施,如城楼、瓮城、箭楼、马面、角楼、镝楼、闸楼、水关等均已定型,成为城墙的固定构造内容。明代的城墙建筑成就又为清代所沿用,形成了中国明清城墙的共同特征。

清军入主中原以后,没有大规模的筑城行动,只是对明代城墙进行一些修缮和小规模的改建,基本沿袭和保持了明代城墙的形制特征和技术系统。

1.荆州城墙是城市安全的保障性设施

荆州“控巴夔之要路,接襄汉之上游,襟带江湖,指臂吴越”,是古代中国重要的战略性城市。与该城相关的比较著名的的重要战役有南朝梁元帝承圣三年

(公元554年)西魏柱国于谨的灭梁之战、南宋后期的荆襄防御战和明末的荆州攻防战等。在这三次战争中,荆州的城市防卫意义重大,荆州城墙在其中发挥了极为重要的作用。

荆州城墙坚固的墙体,密布的垛墙射孔、嘹望孔,设计巧妙的城门、瓮城,攻防兼备的马面(炮台)和隐蔽的藏兵洞,加上护城河,共同构成了荆州城墙完备的军事防御系统。

荆州城设6门,各门外筑有瓮城,城上建城楼,并建有敌台、藏兵洞等附属设施。荆州城墙的城门洞皆为券洞式。敌台的设置结合实际地形及使用需要而设置。城墙上的4座藏兵洞分别在城墙的南、北两面,即两个长边方向,充分考虑了设置的均匀性和使用的合理性,是很好的军事应用实例。瓮城皆屈曲开门,与大城城门不在一条直线上。除南纪门瓮城三面开门,与大城城门呈十字形相交外,其余瓮城皆在正面开门。应该说这是与南纪门为交通要道的实际使用要求分不开的。设置大城城门和瓮城城门的双重城门制度是中国古代城市在城门节点处加强设防的典型做法。这种由两道城墙即主城墙和瓮城墙,两重门楼即瓮城上的箭楼和城门上的城楼组合而成的双重城门的构造体系,既体现了荆州城防建设及城市防洪工程的严密性和完整性,也代表着中国古代城市的城墙在城门设计中的普遍性制度和发展成熟期的成就。

(1)城墙本体

城墙墙体是中国明清城墙最基本的构筑体,其平面作带状,横截面一般为下宽上窄的梯形,分为墙基、墙身、墙顶三部分。墙基是城墙的地下基础和墙身的基部,具有保证城墙基础平整、坚实和防止墙身下沉的作用;墙顶外侧砌垛口(也称雉堞),内侧砌女墙(也称宇墙),中间则为步道。荆州城墙的结构是内部用素黄土夯筑,外墙面包砖

(局部砌石基)砌筑而成,外墙面从下到上有一定的比例收分,保证了城墙墙体的稳固坚实。据田野调查资料,在夯筑于明成化年问的远安门西段内侧,有一段长约200米的干打垒墙体,夯筑层次清楚,坚如现代混凝土,它代表着明代荆州城墙的筑造技术水平,具有重要的工程技术研究价值。

(2)荆州城墙瓮城

“中国明清城墙”往往在城门外侧(或内侧)添筑一道、两道甚至三道城墙,以形成一个面积不大的防御性附郭,是为瓮城。瓮城使城门由一重变为二重甚至多重,可避免主城门直接暴露在敌人的攻击下,也可以用于屯聚守城军队和武器。对于许多临江面河的南方城市的城墙城门而言,瓮城不仅有利于提升城墙和城门的军事防御性能,而且也有利于防御洪水侵袭。瓮城城门与所对应的城墙城门一般不呈直线对应,而要交错布局,在战争中可以防止敌方攻击瓮城时长驱直入攻进城内,同时也能适应风水堪舆上的要求。有的城墙的瓮城城门也筑有城台,上建箭楼,又称镝楼。有的城墙在瓮城外还筑有拱卫瓮城的小城,造型为半圆形,形状酷似弯月,故称“月城”。战时为防御工事前沿,因平时用于因晚间城门关闭而无法进城的百姓休息和圈喂牲畜,又俗称为“羊马城”。

荆卅I城墙城门的主城台外建箭楼城台,主城台与箭楼城台筑砖墙连接,形成瓮城。瓮城其墙与城等高,背面依托大城城墙。每座瓮城也各具特色,有的近似于圆形,有的近似于正方形、长方形甚至多边形,这都是根据地形地貌设置,突出了战时瓮城的功能。瓮城的建筑面积不等,通高8.48—10.34米,顶部面宽2—3.2米。瓮城外墙设置垛墙,内墙设置女墙,顶部均用青灰砖错缝墁铺。瓮城两侧为青灰砖墙体,中间为夯土回填。箭楼城台建于主城台外侧。南纪门箭楼城台与主城台在同一中轴线上,瓮城两侧设券顶耳门。其他5座箭楼城台中轴线与主城台中轴线呈夹角向两侧偏移,偏移角度在40°一50°之间。城台正中建券顶门洞,外侧设对开包铁木板门,满装铁制门钉。

(3)荆州城墙藏兵洞

藏兵洞是建立在城墙内部的防御工事,主要功能是藏兵防守,一般都设于城门附近。士兵藏在}同内可以从城墙的嘹望孔内观察外部敌情,从而制定对敌应变的方法,在古代战争中对加强城门防守起着重要作用。

荆州城墙遗存有5座藏兵洞,其中东城墙段1座,北城墙段2座,南城墙段2座。5座藏兵洞建筑形制、内部结构大同小异。其外观与马面一致,实则内空,洞中有洞,可屯兵数十人,每洞均设嘹望射孔,是荆州城墙重要的防御设施之一。

藏兵洞建筑形式、内部结构基本一样,均建在城墙外侧,按1/10的收分向外突出砌筑,即形成一个正面墙体交于两个侧面墙体,内有空间的一种建筑格局。并在室内三面厚厚的内墙上分别设置上下三层或者二层回廊式人行平台,并在顶层平台三面内墙下侧开设五个券拱形嘹望洞(每个嘹望洞可容纳3人),每一个}同内对外设有上下两个嘹望眼(有的为一个嘹望眼)。同时,从城墙上下到藏兵洞底层均用青灰砖砌筑的阶梯形踏跺连接,室内底层地面用灰方砖墁铺。由此上中下三层能藏兵、巡回、防守的建筑结构,构成了藏兵洞一种特殊的建筑形式,经测算可容纳60~80人左右。据推断,藏兵洞建筑原建有木结构屋面,后毁于战火,各朝维修时未恢复屋面,现状保留至今。

2.襄阳城墙的军事防御制度

2000多年来,襄阳城发生过大小数百场战争。宋元襄阳之战历时38年,元军集中最精锐的骑兵和水军,动用了抛石器和火器等先进武器,双方死伤人数超过40万但仍未攻克。最后元兵采用死围城墙的办法,在围困城墙5年多后,守将吕文焕被迫举城投降。这从侧面反映出襄阳城墙的坚固程度和建造技术之高超。襄阳城墙下有很多历史上自然形成或挖土筑城时形成的塘堰,如镜湖、鱼跃铺坑、吃汤圆坑、白家坑、母鸡坑等,这些塘堰也有军事防御的意义。襄阳城墙的双重城垣和高大的城楼、角楼、马面、炮眼、护城河等,构成了完整的襄阳城墙防御体系的整体。

(1)夫人城

夫人城位于襄阳城西北角,中间有一券洞式通道,南通护城河。夫人城墙体上尚保留有很多清代的纪年砖。夫人城城台南边长21.7米,西边长29.2米,北边长19.2米,东边犄角有一券洞式藏兵洞。

东晋太元三年(378年),前秦苻坚发兵围攻襄阳,东晋襄阳守将朱序之母韩夫人为保卫襄阳,率领家婢和城中妇女,在襄阳城西北角增筑一段20多丈的城墙,前秦军屡攻不下只好退兵,后称这段城墙为“夫人城”。此段城墙在东晋以后直到明清时期都得以修缮并留存至今。

(2)建筑技术

襄阳城墙内部夯土,外侧包砖。内侧城墙部分包砖,部分夯土。两面都修有护壁砖墙者约6408米,内为夯土外为护壁砖墙680米,损坏仅243米。城墙外侧包砖之下以条石为墙基,内侧及中间为夯土墙基。墙身内部用土层层夯筑,外侧用大块青砖垒砌。襄阳城墙从汉代的夯土发展到明清的包砖,大部分城砖为筑城专门烧制,质量上乘。也有部分利用古代墓砖进行砌筑。最大城砖长51厘米、宽22厘米、厚1 5厘米,最小城砖长22厘米、宽1 2厘米、厚3.5厘米,其中最为多见的城砖长42厘米、宽22厘米、厚1 2厘米。

据文献记载,明万历年问原有墙身外包城砖,接近外侧包砖的内一层则为碎砖堆砌。目前,襄阳城墙从外墙横断面可以看出城墙的构造,从外到内依次为:两层城砖一碎砖和小青砖一夯土,与文献记载一致。城砖的砌造方法为明代通行的“一顺一丁”做法。

襄阳城墙顶部步道使用的是海墁地面,为城砖铺墁,以白灰坐浆,油灰勾缝。根据对北城墙城台现状勘察及测绘结果,主城海墁地面下设两种垫层,一种为城砖垫层,一种为灰土垫层(防水防渗层)。自上而下构造作法为:城砖一层平铺,大麻刀灰厚5厘米,白灰灌浆;三七灰土垫层两步,每步灰土厚20厘米。另城墙墙顶设雉堞4000多个,高约1.68米,宽1.5米,厚0.4米,垛堞间距0.64米;女墙高约1米,厚约0.4米。

襄阳城墙城门、瓮城门的门洞都是三券三伏的做法,券洞分里外券,靠外券里口安装城门扇。城墙本体、城门墩台外面砌砖都是用“缩蹬”砌法,即随城垣收分,自下而上逐层缩进不足0.5厘米,以保证墙身的结构稳固。

八、结语

清朝结束以后,中国明清时期的城市成为中国现代城市的生存与发展的基础。在城市现代化进程中,99%以上的城市都拆毁了明清城墙。现存的1%不到的明清城墙成为极其珍贵的中国古代城市的纪念物及向现代城市转型的“里程碑”,成为中国古代城市转型为现代城市的主要见证者,成为古代城市保存在现代城市中的杰出景观,成为古代城市与现代城市两种城市文化最显著的参照系和文化标识。荆州、襄阳城墙是中国古代城墙的代表,从古代城市规划及工程建设而言,城墙并不是简单的一道墙体,而是城市的核心要素,是城市选址、城市防御、城市风水、城市礼制等级及城市规模、城市交通、城市空间结构、城市给排水、城市防洪抗灾等几乎所有重大城市生活事项的主要工程实体和控制系统,是城市文化的核心设施与最鲜明的地标性景观。保护这些今天已经为数极少的中国明清城墙,就是保护在中国延续了5000年以上的城市文明形态核心要素,就是保护东亚地区古代城市文化的核心价值系统,而且它还能为古代城市文明要素和现代城市文化的和谐共生提供最佳的成功案例。