简论数学在近代科学革命中的作用

2016-05-30田春芝徐泽林

田春芝 徐泽林

近代科学革命的发生有其社会文化等方面的复杂原因,其中数学发挥的作用至为重要:通过文艺复兴,欧洲学术界继承了希腊理性主义重视数学的传统;希腊化文明时期数学作为研究自然的工具在数理天文学、力学方面获得成功,其做法为近代所采用,尤其是文艺复兴之后产生的新数学,为近代自然科学研究提供了强有力的工具;至17世纪,数学已成为自然科学范式的核心部分。

数学与科学是两个不同的学科概念,两者有着不同的研究对象和研究方法,尽管从古代希腊文明开始,两者一直联系在一起。近代科学革命时期,倡导研究科学的基本方法是从物理现象中抽象出规律并用数学公式加以表述,数学被广泛地应用于天文学和物理学。数学在近代科学革命中发挥着重要的作用。希腊理性主义数学精神在近代欧洲的复兴

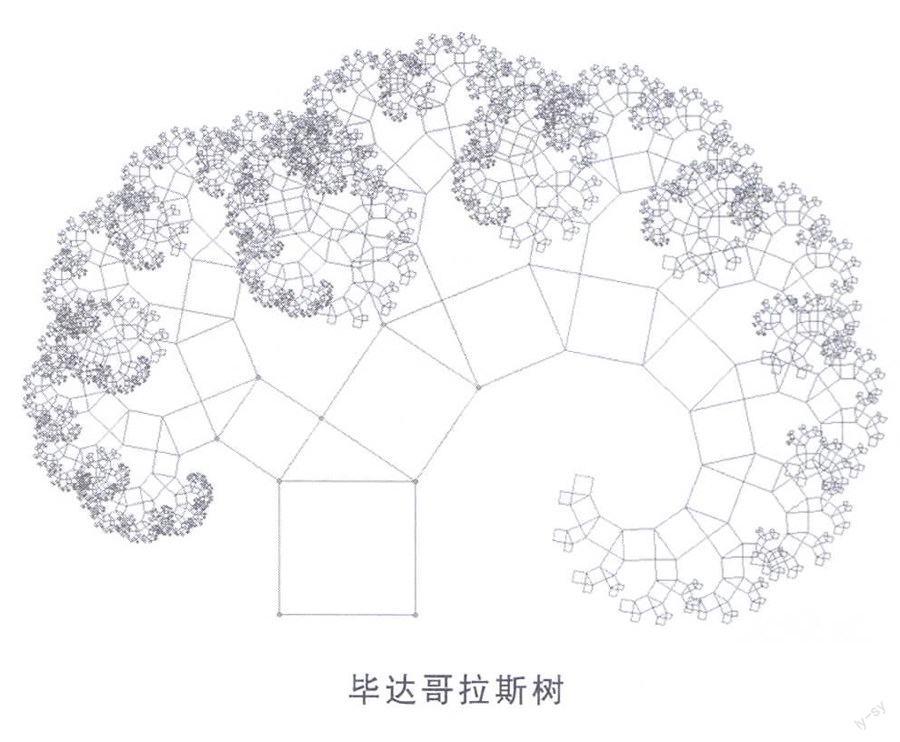

足够的闲暇、自由和好奇心,让古希腊人偏重哲学思考,他们认为只有通过考虑抽象的事物才能获得一般性,而这比研究具体的事物困难得多。泰勒斯(Thales,约前624-约前546)提出“万物源于水”之说,认为感官不可靠,也排除超自然因素的干预,开启了对事物进行理性思考的先河。其后继者又分别提出各种元素说或原子论,毕达哥拉斯(Pythagoras,约前580-约前500)学派更主张“数”是万物的本原。这些朴素的原子论,说明世界的终极组成由具体可见的物质过渡到抽象的东西,并认为只有上升到抽象的高度才能得比可靠的知识。阿那克萨戈拉(Anaxagoras,约前500-约前428)所言“理性统治着世界”表达了这种主张理性观点的精髓。在希腊人看来,只有奴隶和低贱的人才去从事体力劳动,这种传统为雅典的哲学家所发扬。柏拉图(Plato,约前427-约前347)说:“算术应该应用于知识。而非贸易,对于一个自由人来说,从事商业贸易是一种堕落,希望将商业贸易职业作为一种犯罪行为予以惩罚。”亚里士多德(Aristotle,前384-前322)也宣称,在一个完美的国度里,公民不应该从事手工操作技艺。

希腊哲学家关注的核心问题是抽象概念与最具普遍性的问题,认为它们只有通过理性(超经验)才能获得,从确定性的公理通过逻辑演绎得出的结论是确定的,是真理,因此作为理论抽象化的数学尤其是演绎证明和几何学,得到了重视理性精神的希腊人的偏爱。毕达哥拉斯学派认识到数学中的数和图形是抽象的,由此提出“万物皆数”的哲学观念。菲洛拉奥兹(Philolaus,约前470-约前385)说:“如果没有数和数的性质,世界上任何事物本身或其与别的事物的关系都不能为人所清楚了解……你不仅可以在鬼神的事务上,而且在人间的一切行动和思想上乃至在一切行业和音乐上看到数的力量。”毕达哥拉斯主义为柏拉图所继承,他指出:“数学实质上是物质世界的客观存在,宇宙存在规律和秩序,数学是达到这种有序的关键,而且人类理性可以洞察这个设计并揭示数学结构。”数学同善、美等概念一样是抽象的、永恒的思维观念,不能与世俗生活混为一谈,数学是为哲学做准备的。

罗马人轻视抽象的数学知识,注重实用,忽视对理性的重视,数学是与占星术联系在一起的。基督教的兴起使得《圣经》占据了统治地位,主张并不需要太多的数学知识,仅仅需要对心灵、灵魂有用的数学就足够了。从12世纪到15世纪中叶,教会中的经院哲学派把亚里士多德、托勒玫(Claudius Ptolemaeus,约90-约168)的一些学术著作奉为绝对正确的教条,妄图用这种新的权威主义来继续束缚人们的思想。对于理性的忽视使得人们陷于愚昧和无知之中,科学沦为神学的婢女。直至中世纪末期,理性精神才开始受到重视,例如罗杰·培根(Roger Bacon,约1214-约1293,亦作罗吉尔·培根)认为“危险莫大于愚昧”,极力强调理性应该对意志起主导作用,称:“理性正是正当意志的领导者,他使意志得救。”在其《哲学研究纲要》中,他还指出:“托马斯的体系看起来是个庞然大物,但这座神学大厦缺少真正的哲学应有的两块基石:数学和自然科学。”他确信数学是最理想的科学,其他科学的可靠性皆以数学为基础,科学原理的真实性取决于是否以数学形式来表达,我们对其他科学的认识唯一地依赖于数学。他甚至断言“数学是一切其他科学的门径和钥匙……不懂数学人们就不能了解这个世界的任何其他科学和事物”。罗杰·培根深受阿拉伯文化以及由阿拉伯人传播的古希腊哲学的影响,为促进理性精神的觉醒和数学精神的复兴进行了不遗余力的反抗,并用毕生智慧在精神上架起了一座从阿拉伯文化到文艺复兴时代的科学桥梁。罗素(Bertrand Russell,1872-1970)在《西方哲学史》中曾这样描绘罗杰·培根:“与其说他是个狭义的哲学家,不如说他更多地是个酷爱数学和科学的大博学家。”

文艺复兴时期,人们从阿拉伯人传人的书籍中重新获得古希腊文化的优秀遗产,尤其是包含在这些古籍中的自由探讨的理性精神使人们恢复了对理性的信赖,从而把视角转向回归自然,用数学这把理性的金钥匙去重建知识。数学在认识自然和探索真理方面的意义被文艺复兴时期的代表人物高度强调,促使科学数学化的趋势走向繁荣。达·芬奇(Leonardo daVinci,1452-1519)就这样说过:“一个人若怀疑数学的极端可靠性就是陷入混乱,他永远不能平息诡辩科学中只会导致不断空谈的争辩……因为人们的探讨不能称为科学的,除非通过数学上的说明和论证。”弗朗西斯·培根(Francis Bacon,1561-1626)也意识到数学的作用,他在《科学研究的方法论》中曾提到对数学作用的看法:“当物理学由数学来限定时,对自然界的研究就能很好地进行。”唯理主义哲学家笛卡儿(Ren6 Descartes,1596-1650)更是认为自然界是量和可用量来刻画的几何图形的世界,一切自然现象均可用数学来完全描述和解释。他说:“由于数学推理确定无疑、明了清晰,我特别喜爱数学……我为它的基础如此稳固坚实而惊奇,在知识结构中,数学应该是最高的。”伽利略(Galileo Galilei,1564-1642)则认为“宇宙这本书是用数学的语言写成的”。到17世纪,数学的发展与科学的革新紧密地结合在一起,促进了希腊理性主义数学精神的复兴。

新数学为近代自然研究提供了工具

亚历山大时期,纯理论的数学和实际应用的界限不再那么明显,人们也不再鄙视数学的实际应用,哲学家和数学家开始注重观察和实验。阿基米德(Archimedes,约前287-约前212)通过实验注重技术,并运用数学分析中的“穷竭法”求面积和体积,总结了杠杆原理和浮力定律,从而奠定了静力学的基础,对数学和物理学的发展产生了深远影响。科学史家丹皮尔(William Cecil Dampier,1867-1952)在《科学史》中给出如下评价:“他的工作比任何别的希腊人的工作都更具有把数学和实验研究结合起来的真正现代精神。”阿利斯塔克(Aristarchus,约前310-约前230)和埃拉托色尼(Eratosthenes,约前276-约前194)利用毕达哥拉斯定理和三角学分别计算出日地与月地的距离之比和地球的周长。依巴谷(Hipparcos,约前190-约前125,亦作Hipparchus,译作喜帕恰斯)发明了一种“屈光仪”来测量太阳和月亮的视直径,还可能发明了星盘。在中世纪和文艺复兴时期,星盘普遍用于天文观测和计算。托勒玫利用数学模型构造了偏心圆模型、偏心匀速点模型和本轮一均轮模型,又利用依巴谷创造的数值与几何分析使行星天文学达到了难以企及的数学水平。作为一个致力于用数学手段来“拯救现象”的研究天界的数学家,托勒玫影响了中世纪和文艺复兴时期。而阿波罗尼奥斯(Apollonius,约前262-约前190)关于圆锥截面的著作为近代天文学研究提供了新的数学工具。

中世纪早期,虽然西方的数学几乎处于停滞时期,但同时期的东方数学却取得了长足的进展。阿拉伯人萨比特·伊本·古尔雷(Thabitibn Qurra,826-901)翻译了欧几里得(Euclid,约前330-约前275)、阿基米德、阿波罗尼奥斯和托勒玫的著作,继承、吸收了希腊文化的精髓并进行了创新。另一方面,阿拉伯人也继承了东方的代数学传统,使古代东西方数学文化在阿拉伯人那里得到了融会贯通。后来,随着基督徒攻陷西班牙和收复意大利的西西里,许多热心的学者一旦知道阿拉伯人已经把他们所占有的希腊名著翻译出来之后,就立即设法把它们弄到手,并且翻译成拉丁文,如穆萨·花拉子米(Muhammad ibn Mus aal-Khowa rizmi,约780一约850)的《代数学》,图西(Nasiral-Dinal-Tūsī,1201-1274,又译纳西尔丁)的三角学著作《论四边形》,卡希(Jamshīd A1-Kāshī,约1380-约1429)的《圆周论》等,这些兼具东西方数学文化的数学知识,为文艺复兴时期数学新工具的产生奠定了基础。

中世纪末期最伟大的数学家斐波那契(LeonardoFibonacci,1175-1250)的《算盘之书》继承了阿拉伯数学的传统,为西方数学复兴的嚆矢。他介绍了印度的记数制度、阿拉伯数字、整数、分数和一次同余式等,并且用字母表示数字也是由他首开先河。斯蒂文(Simon Stevin,1548-1620)创造了十进小数,使得计算更为方便。纳皮尔(John Napier,1550-1617)发明了对数,不到一个世纪对数就传遍世界,成为不可缺少的计算工具。伽利略对此说道:“给我空间、时间和对数,我即可创造一个宇宙!”

16世纪中期,韦达(Franqois Viète,1540-1603)开始系统地使用字母代数,后来笛卡儿对其符号代数做了进一步的改进。代数不仅能用来对抽象的未知量进行推理,而且使数学研究走上代数分析的道路,也使数学研究对象具有一般化与普遍性。笛卡儿和费马(Pierre de Fermat,1601-1665)都主张将代数和几何中的一切精华结合起来,进而促进了解析几何的诞生,为近代数学的发展提供了宽广的舞台。另外,在无穷小分析方面,开普勒(Johannes Kepler,1571-1630)求旋转体体积、卡瓦列里(BonaventuraCavalieri,1598-1647)的不可分量原理、费马求极值的虚拟等式法以及巴罗(Isaac Barrow,1630-1677)的微分三角形方法等,都为微积分的诞生奠定了基础。牛顿(Isaac Newton,1643-1727)和莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646-1716)利用解析几何工具成功地创造出了微积分,微积分成为牛顿经典力学分析的最基本数学工具,并且也是近代天文学与物理学研究的最重要的数学工具。数学成为近代自然科学范式的核心部分

范式(paradigm)概念与理论是由库恩(ThomasSamuel Kuhn,1922-1996)提出的,他认为科学知识蕴含在理论和规则中。在《科学革命的结构》一书中他指出,范式作为一种理论框架指导科学共同体成员的行为和研究,它是由一些具有普遍性的理论假设和定律以及应用方法构成,而这些理论假设、定律和应用方法都是某个特定的科学共同体成员所接受的。常规科学所赖以运作的理论基础和实践规范,是从事某一科学的研究者群体所共同遵从的世界观和行为方式。本文强调的范式特指一种探索自然的方法论。

近代科学的范式是从清楚可证实的现象出发构造定律,这些定律用数学的精确语言描述大自然的运作,应用数学推理,进而从这些定律中推导出新的定律。它有四个基本特征:第一,是将物理现象进行量化描述并用数学公式来表达;第二,是将现象中最基本的性质(公式中的变量)分离出来度量;第三,是在基本物理原理的基础上演绎地建立科学理论;第四,是理想化。但是,到17世纪初,数学依然未能普遍应用于物理学。科学革命的范式直到伽利略才真正出现并得到了科学共同体的认可和采用。

新柏拉图主义包含着毕达哥拉斯成分,强调在自然界中寻找数学关系,且关系愈简单愈好,从此方面来看也就愈接近自然。哥白尼(NicolasCopernicus,1473-1543)天文学就受到了新柏拉图主义的影响。他发现每个行星都有三种共同的周期运动即一日一周、一年一周和相当于岁差的周期运动,进而认为如果把这三种运动都归到静止不动的太阳上,就可消除不必要的复杂性,毕竟“自然界能通过少数东西起作用时,就不会通过许许多多的东西来起作用”。在这一假设的前提下他进行了严谨的数学分析,发现如果将太阳改为宇宙的中心,可以将圆周数从77个减为34个。由于信奉“自然界爱好简单性,不偏好繁文缛节”,他认为自己找到了对于天体运动的一种更简单的数学描述——太阳位于宇宙的中心,水星、金星、地球带着月亮、火星、木星和土星依次绕太阳运行,最外围是静止的恒星天层。开普勒也认为宇宙是按照一个事先建立好的数学方案安排的,他对哥白尼体系的简洁性深有感触,并且努力寻找简单、和谐的数学关系,其三大定律即是最有力的证明。尽管对于反对日心说的人提出的很多合理的反对意见没能给出满意的回答,但哥白尼和开普勒坚持认为,通过数学方法得出定量的知识才称得上是确定的知识。直到伽利略将望远镜对准天空,实际的物证才支持了数学的理论。由此也看出数学在建立天文学新理论方面发挥的巨大作用。

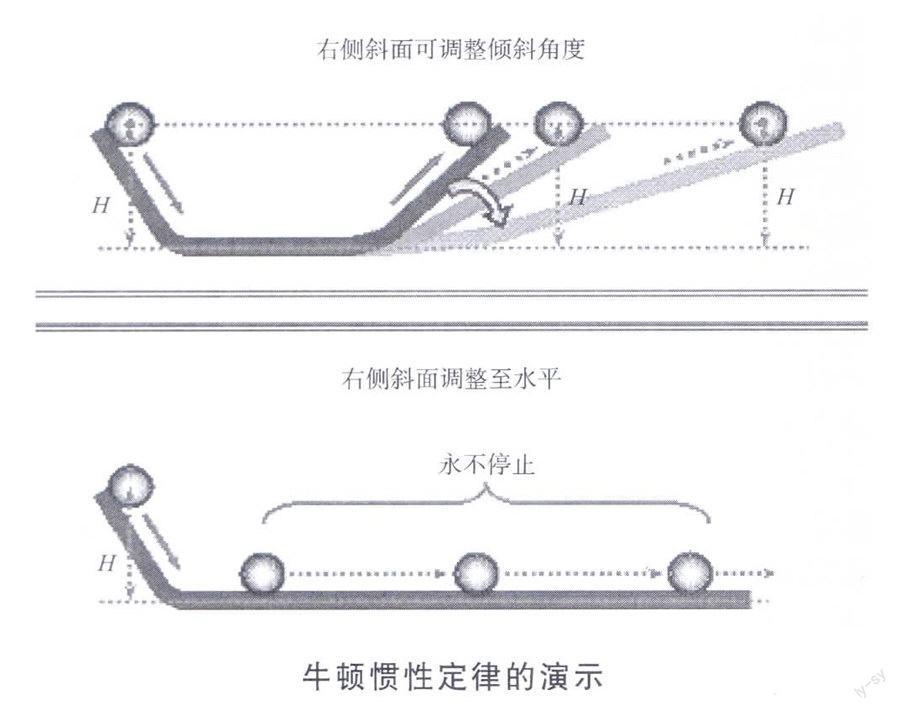

伽利略在研究自由落体运动时采用实验一数学方法,通过观察做出假说后通过数学分析推出自由落体定律。他采用不同倾斜度的斜面,用“水钟”作为计时器,在相等的时间间隔内测量小球滚下的距离;用重量不同的球在不同倾角的斜面上重复了几百次,最后证明小球走过的距离与时间的平方成正比。在教堂的无意发现使他认识到摆的周期与摆的轻重和振幅无关,只与摆长有关,通过一系列的数学推导证明摆的周期与摆长的平方根成正比。他还利用实验与数学推理发现匀速直线运动的惯性定律。爱因斯坦(Albert Einstein,1879-1955)对此曾评价说惯性定律标志着物理学的第一个大进步,事实上是物理学的真正开端。伽利略在研究抛体运动时指出:“仅用数学便得出如此严格的证明,这使我心中充满了又惊又喜的感觉。”他将所有的成果在《关于两门新科学的方法和数学证明》中进行了详细阐述,与哥白尼天文学根据数学的简单性这一“先验”原则建立不同,他运用实验和数学相结合的方法,在科学方法论方面为近代自然科学开创了一个新时期。爱因斯坦在《物理学的进化》中曾经说:“从亚里士多德的思想方法转变到伽利略的思想方法,已经成为奠定科学基础的最重要的一块基石,这个转机一旦实现,以后发展的路线就很清楚了。”伽利略是近代科学方法论的奠基人,他在物理学中特别强调演绎数学部分比实验部分的作用还大,实际上伽利略所做的大部分实验都是思想实验,他根据日常经验和数学推理去想象实验中得到的结果应该是符合数学公式的。对此牛顿在《自然哲学的数学原理》末尾部分评价道:“但是我们的目的是要从现象中寻找出这个力的数量和性质,并且把我们在简单情形下发现的东西作为原理。通过数学方法,我们可以估计这些原理在较为复杂情形下的效果……我们说通过数学方法,是为了避免关于这个力的本性或质的一切问题,这个质是我们用任何假设都不会确定出来的”。

伽利略使现代物理科学驶向了数学的航道,奠定了现代力学的基础,并为所有现代科学思想树立了典范。正如沃尔夫(Abraham Wolf,1877-1948)在《16-17世纪科学、技术和哲学史》中说的:“伽利略对于落体定律、摆和抛射体运动的研究,提供了科学地把定量实验与数学论证相结合的典范,它至今仍是精密科学的理想方法。”

牛顿继承了伽利略的方法论,展示了其无与伦比的有效性。他将实验一数学方法做了进一步的完善:首先通过实验对观察现象进行化简;其次是借助微积分对实验化简后的现象进行阐述;最后进行严格的实验来证实最终的结论。他将引力问题转化成数学问题,在没有确定引力的物理本性的前提下,仅用数学关系就解决了问题,这种自信体现在《自然哲学的数学原理》的序言中:“从这些力出发,再通过其他一些数学命题,我推导出了行星、彗星、月球和大海的运动。我希望能够通过同样的推理从力学原理出发推导出其他的自然现象。”

利用引力定律,牛顿计算出太阳的质量以及具有可观测卫星的行星的质量,对于彗星的出现日期也做了准确的预言。海王星的发现也是引力定律运用在天文学上的典型事例。天王星运动的反常现象促使人们思考这是由于另一未知行星的摄引所引起的。天文学家亚当斯(John Couch Adams,1819-1892)和勒威耶(Urbain Le Verrier,1811-1877)利用天文学理论和观察到的不规则性,通过数学方法计算出了想象中存在的行星的轨道,观察者们通过他们演算的行星的时间和位置,发现了这颗行星的实际存在。假设海王星存在纯粹是通过引力定律做出的推测,但是通过数学的定量方法成功地确定了它的位置。

结论

科学革命的进程可以说是自然数学化的过程,戴克斯特尔黑斯(Eduard Jan Diiksterhuis.1892-1965)把“自然的数学化”理解为用数学语言来描述物理实在,他说:“那时必须达成一种对待自然的全新观点:探究事物真正本性的实体性(substantial)思维,不得不替换成试图确定事物行为相互依赖性的函数性(functional)思维;对自然现象的语词处理必须被抛弃,取而代之的则是对其经验关系的数学表述。”此时,古典时期的数学实在论转变成数学表征论,即数学不过是表征物理实在之间的关系或结构的语言或句法,正如笛卡儿在《哲学原理》中所言:“用这种方式就可以解释一切自然现象。”“它比人类流传下来的其他获取知识的工具更有力量,是其他工具的源泉。”巴特菲尔德(Herbert Butterfield,1900-1979)在其《近代科学的起源》一书中曾这样感叹道:“……科学也给人以这样深刻的印象,即它们正在迫使数学站到整个时代的前沿。正如我们所知,没有数学家的种种成就,科学革命是绝不可能的。”作为一门精确的、推理的、描述物体之间函数关系的语言,数学这种表征工具逐渐成为科学研究的范式。

关键词:理性 数学 自然科学 科学革命 范式