走近稀有剧种(八)

2016-05-30陈音璇

陈音璇

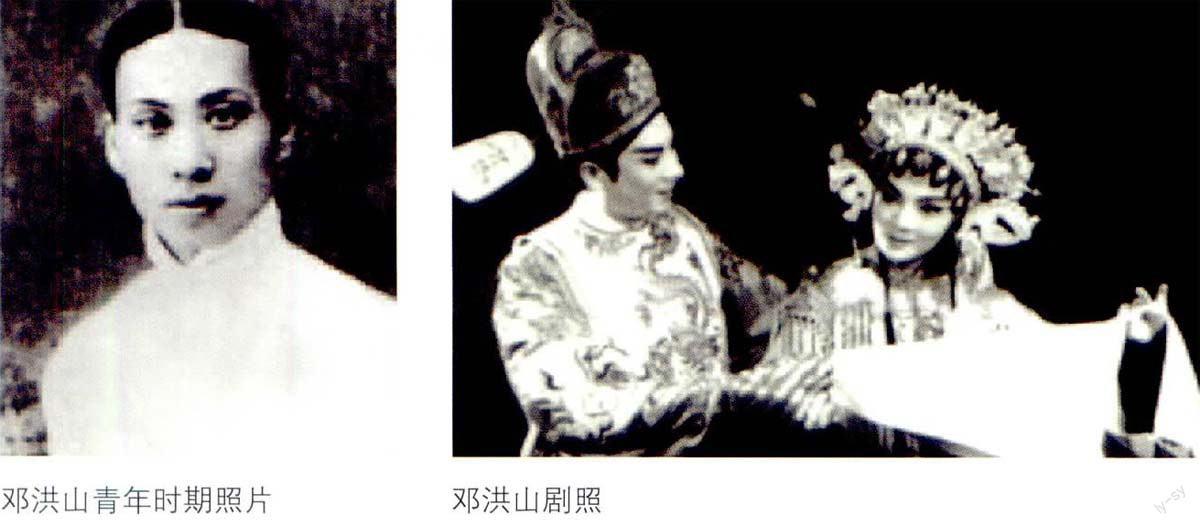

在齐鲁大地中部的淄博、济南等地,流传着一个曲调优美明快、语言活泼风趣,人称“北方越剧”的地方剧种——五音戏。五音戏起源于山东章丘、历城一带,与柳琴腔、茂腔、柳腔都有着渊源关系。其实,五音戏被称为“五音戏”,是自20世纪30年代才开始的。在此之前,它在民间被称为“肘鼓子戏”“周姑子戏”,被艺人们自称“五人班”(初期五音戏的表演由五人组成,一人司打击乐器,四人演唱,因此称为“五人班…‘五人戏”)。1935年,五音戏的著名艺人邓洪山带领五音戏戏班前去上海百代唱片公司录制唱片。据说百代公司非常喜欢这种唱腔,在询问剧种的名称时,邓洪山回答叫“五人戏”,但因为山东口音的原因,上海人误将“五人戏”听为了“五音戏”,还特制了一面“五音泰斗”的旗帜送给邓洪山,由此,“五音戏”的名称便正式沿袭了下来。

早先的“肘鼓子戏”并没有明确的文字记载,只是在人们之间口传,根据发音汇总先后有“肘鼓戏”“周姑戏”“鹧鸪戏”“咒鼓子”等,这些发音的差异也诞生了许多关于五音戏源流的传说。例如“肘鼓戏”是因为“肘悬小鼓按节奏而得名”,“周姑戏”是传言该戏由一位周姓尼姑沿街乞讨所唱曲调发展而成,

“鹧鸪戏”是一位出家的女子模仿鹧鸪鸟的叫声而形成的一种腔调。民间传言的多种版本证明了五音戏在民众间广受欢迎。

根据老艺人邓洪山的回忆,他是经过了四代传人的肘鼓子戏艺术家,由他上溯,五音戏的历史至少可以回溯到二百多年之前。目前,学界一般将五音戏的发展归纳为三个阶段。早期的五音戏属于秧歌腔,秧歌腔是人们在农闲或年节的时候,娱神或者娱人的一种民间娱乐形式,简单通俗、活泼风趣。在今天的五音戏中仍然可以看到它的痕迹,例如被视为五音戏“戏祖宗”的早期剧目《拐磨子》中就有大量上下两句形式的秧歌腔曲牌,表演中也有许多模仿劳动的秧歌动作。

五音戏的第二个发展阶段为“肘鼓子戏”阶段。在这个阶段,秧歌腔的曲调不断丰富、表演形式逐渐多样,慢慢形成了“一人唱门子”去讨饭,二人三人“扒地摊”,三人五人“盘凳子”的演唱形式,也开始出现了打击乐器的伴奏与舞台装扮,逐渐具有了戏曲的雏形。“肘鼓子”在今天也成为了包含五音戏在内的山东戏曲的一支派系。早先,肘鼓子戏根据语言风格、地域特色等可分为东路(桓台、邹平)、西路(淄博、历城、章丘)、北路(禹城、滨州)三支,但只有西路一支流传至今,即五音戏。

20世纪初,五音戏进入了成熟阶段——五音戏时期。这一时期,五音戏的影响范围已越来越大,演员队伍也不断壮大,最多时可达到50余人的大戏班,同时,它不断借鉴京剧、昆曲等剧种的音乐与表演,发展得更为成熟与完善。梅兰芳、程砚秋也在这一时期先后观看了五音戏的表演,对此赞不绝口。30年代初期。五音戏进入百代公司录制唱片,并由此正式得名,广为传播。

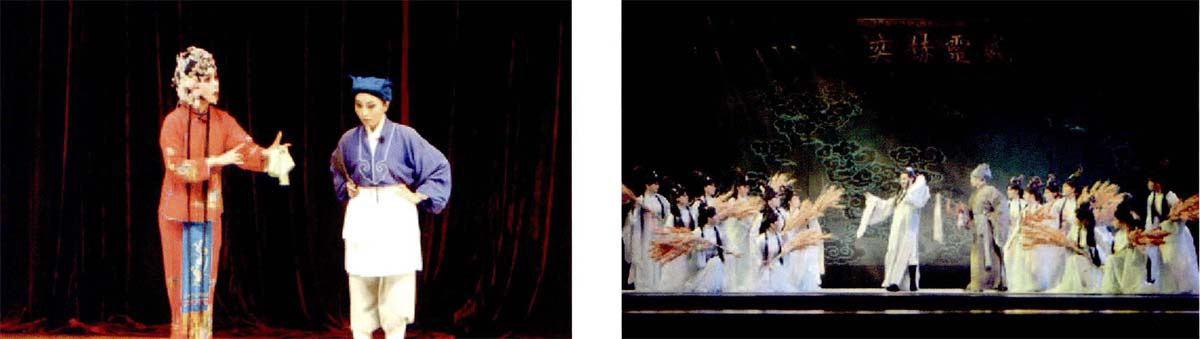

作为诞生在齐鲁大地上的戏曲艺术,五音戏与儒家文化息息相关,它的一些剧目体现着伦理道德、善恶有报的儒家思想,例如《唐二怕婆》《砸棉花车》等。当然,五音戏更多的剧目以当地农村日常生活为背景,充满了浓郁的生活气息,常表现妇女的形象,例如《王二姐思夫》《王婆说媒》《王小赶脚》《亲家顶嘴》《拐磨子》《彩楼记》等,语言生动活泼、诙谐幽默,深受农村妇女们的喜爱。

这种生活化的特色也体现在了五音戏的板式名称上,五音戏的音乐属于板式变化体结构,它的板式都有着非常生动形象的名字,例如“悠板”——悠悠荡荡不快不慢;“鸡刨爪”——像鸡刨食一样快慢;“二不应”——在“眼”上起唱,前后都无照应,以及“流水”“导板”等从其它剧种借鉴来的板式。早期的五音戏只使用打击乐器伴奏,后来才慢慢加入了丝竹乐器。

提到五音戏,就不得不提到其最著名的艺人——邓洪山(鲜樱桃)。梅兰芳曾称赞他说:“社会上捧我们叫‘四大名旦,其实你的表演比我们高,你如果是在北京那就是‘五大名旦了!”当地的百姓中流传着这样的顺口溜:“卖了裤和袄。也要看看鲜樱桃”“三天不吃饭,也的把鲜樱桃的戏来看”。1956年,邓洪山担任了淄博市五音剧团,也就是今天唯一的五音戏专业院团——淄博市五音戏剧院的首任团长,承前启后地奠定了五音戏的表演艺术风格,也将五音戏发扬光大。

2006年,五音戏被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。近些年来,淄博市五音戏剧院立足于当地的文化资源,推出以《聊斋志异》为素材的系列剧目,广受好评。期待在新的世纪,五音戏可以将齐鲁大地的艺术风情带到更多的地方。