从档案里看陕甘宁边区的“精兵简政”

2016-05-30陈子平

文/陈子平

从档案里看陕甘宁边区的“精兵简政”

文/陈子平

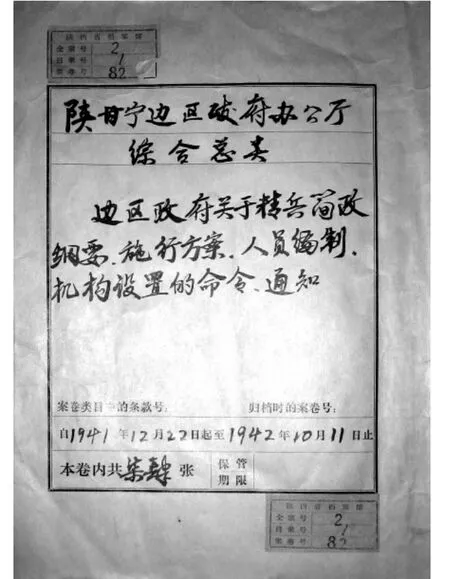

“精兵简政”是中共在抗日战争时期的十大政策之一,毛泽东曾称其为“一项极其重要的政策”。这项政策首先在陕甘宁边区提出和实行,随后在各敌后抗日根据地广泛推广。在陕西省档案馆馆藏珍贵档案中,革命历史档案陕甘宁边区政府秘书处2号全宗档案尤为珍贵,25019卷档案真实地记录了陕甘宁边区实施精兵简政的全过程,是研究边区“精兵简政”不可缺少的第一手史料

在陕西省档案馆馆藏珍贵档案中,革命历史档案陕甘宁边区政府秘书处2号全宗档案尤为珍贵,档案起止时间1937.9至1950.1,档案数量25019卷,这些档案真实地记录了陕甘宁边区实施精兵简政的全过程,是研究边区“精兵简政”不可缺少的第一手史料。

一、“精兵简政”政策的提出

“精兵简政”是中共在抗日战争时期的十大政策之一,毛泽东曾称其为“一项极其重要的政策”。这项政策首先在陕甘宁边区提出和实行,随后在各敌后抗日根据地广泛推广。

陕甘宁边区是中共中央所在地和敌后抗日根据地的总后方,随着边区的巩固和发展,边区的军队数量和政权机关也日益增加和扩大。但是,边区地广人稀,经济、文化比较落后,民力、财力、物力都十分有限,加上日伪军对边区的进攻,国民党顽固派对边区的包围封锁,根据地相对缩小,财政经济也发生了严重的困难。当时,既要供应边区军政机关人员的生活费用,还要支援前线的抗战急需,这就大大增加了边区人民的负担。1939年边区征收公粮只有5万石,1940年征收9万石,到1941年就增加到20万石。同时,还发行了救国公债600万元(规定一年内还本付息),以弥补财政赤字。加之,边区上级机构庞大,人浮于事;下级机构有的不健全,缺乏有能力的领导人才;有的部门和机关没有健全各种规章制度,致使工作没有秩序,效率不高,存在着浪费现象;在干部作风方面产生了官僚主义和命令主义的毛病,引起群众的不满等等。这些状况说明边区出现了“鱼大水小”、“头重脚轻”的矛盾,这种矛盾能否得到及时解决,是关系到抗日根据地能否存在和发展以至整个抗战能否坚持的严重问题。

1941年11月,在陕甘宁边区第二届参议会第一次会议召开期间,一向致力于边区建设的边区参议会参议员、边区政府副主席、无党派人士李鼎铭等11人,面对边区如此状况,提出了“政府应彻底计划经济,实行精兵简政主义,避免入不敷出,经济紊乱之现象”的提案。提案认为:“军事政治之建立,必须以经济力量为基础。在今日人民困苦、资源薄弱之状况下,欲求不因经济枯竭而限制军政发展,亦不因军政发展而伤害经济命脉,唯有政府彻底计划经济,实行精兵简政主义,量入为出,制定预算,以求得相依相助,平衡发展之效果。”提案还提出了具体实施办法:(一)政府应根据客观物质条件及主观经济需要而提出计划经济,以求全面提高生产力,改善经济条件,加强经济基础;(二)在现有的经济基础上,政府应有量入为出的统一经济计划;(三)在财政经济力量范围内和在不妨碍抗战力量条件下,对于军事应实行精兵主义,加强战斗力,以兵皆能战,战必能胜为原则,避免老弱残废滥竽充数等现象,对于政府应实行简政主义,充实政府机构,以人少事精,胜任职责为原则,避免机关庞大,冗员充塞,浪费人力、财力等现象;(四)规定供给条列,避免不必要的供给与消耗;(五)提倡节约、廉洁作风,避免不必要的浪费现象。

对于李鼎铭等参议员“精兵简政”的提案,在参议会引起了热烈的争议。在酝酿这一提案时,就有一些议员不赞成,有人奉劝李鼎铭不要提这样的提案,认为一来参议会不一定能通得过,二来共产党不一定会接受。提案提出后,有的议员说:“正值抗日紧急关头,敌人以大量兵力向我们进攻,这时提出实行精兵简政,不是叫我们束手就擒吗?”他们觉得不可理解,甚至有人认为李鼎铭提出这一提案的动机不良。但是,大多数参议员认为精兵简政是有远见卓识的主张。在大会表决时,得到通过(到会议员共219人,得165票),大会并作出了“交政府速办”的决议。大会决议还指出:“希望政府本开源节流之原则,实行精兵简政主张,加强生产,发展经济,厉行节约,就、调剂市场,提高边币,巩固金融,并须经常检讨工作,确实执行计划,以期达到收支平衡,不超出预算。”参议会还决议由常驻议员组织小组委员会,负责设计并监督政府此项方案之彻底实行。

中共中央和毛泽东对李鼎铭等人“精兵简政”的提案十分重视,毛泽东看到这个提案后,给与高度重视,他把整个提案抄到自己的本子上,重要的地方用红笔圈起,并在一旁加一段批语:“这个办法很好,恰恰是改造我们的机关主义、官僚主义、形式主义的对症药。”毛泽东还亲自为陕甘宁边区等抗日根据地的精兵简政工作制定出具体原则和办法,他一再强调:这一次精兵简政,必须是严格的、彻底的、普遍的、而不是敷衍的、不痛不痒的、局部的。必须达到精简、统一、效能、节约和反对官僚主义的目的。毛泽东的一系列指示,对陕甘宁边区和其他抗日根据地的精兵简政工作起到了重要的推动作用。

1941年12月6日。延安《解放日报》以《精兵简政》为题发表社论,论述精兵简政的意义所在,认为精兵简政“不仅在陕甘宁边区,即在各敌后抗日根据地,也是非常恰合时宜的主张”。12月中旬,毛泽东为中共中央起草的《关于太平洋战争爆发后敌后抗日根据地作的指示》,把“精兵简政,节省民力”列为“目前迫切的重要的任务”,要求党、政、民众团体全部脱产人数不得超过甚至更少于该地人口总数的3%,财政政策必须注意量入为出与量出为入相结合。

1942年4月,中共中央再次发出关于“精兵简政”的通知,指出“精兵简政”包括两方面的问题:一是要求从长期坚持根据地着想,注意节省与积蓄民力;二是要求从战争与农村环境着想,注意组织精干,分工合理,使政策能贯彻下去,使工作效率等大大提高,使军事行动能灵活便利。为了总结与研究“精兵简政”的问题,要求各地深入调查、收集资料,并将执行“精兵简政”的经验教训及时电告中央。9月,毛泽东根据十个月来推行精兵简政的情况,为延安《解放日报》撰写了《一个极其重要的政策》的社论,要求各根据地都要把精兵简政“当作一个极其重要的政策来看待”。这些指示对各地贯彻“精兵简政”政策起了重要的指导作用。

二、边区的三次精兵简政

陕甘宁边区从第二届一次参议会提出“精兵简政”提案和中共中央发出关于实施“精兵简政”工作后,边区先后进行了三次精兵简政。

第一次精兵简政。边区第二届参议会结束不久,边区政府主席林伯渠主持召开会议,讨论贯彻精兵简政决议,并决议成立边区编整委员会,刘景范为主任,周兴、周文、高自立、南汉宸为委员,负责拟定人员编制和编整计划,精减、裁并各级行政机构。1941年12月3日,边区政府发出训令,确定边区各级机关减去人员(包括干部和杂务人员)1/3到1/4,各厅、处、院重新确定编制。凡调整出来的人员,由整编委员会计划安置,务必使每个人都各得其所。12月上旬,边区政府讨论了整编实施方案,规定:边区政府一级各厅、处、院原有1000余人,缩减1/3;各处附属机构约7000人,缩编后不超过6300人;各专署、县、区由4021人缩编为3396人;警卫部队缩减500人;原属脱产人员的自卫军官兵1000余人,改为不脱产人员;各群众团体由1100人缩编为600余人。八路军留守兵团3000人适当地转到生产战线上(不脱离部队),又积极提高部队质量,以贯彻精兵原则。

这个精兵简政,历时四个多月,到1942年初基本完成。边区政府系统共精简人员1598名,占原有人数的24%,其中300余人下移到县、区机构工作,其余送去学习或转入生产领域。同时,裁并了一些机构,更改了部分单位的名称,取得了初步的成绩。

第二次精兵简政。这次精兵简政从1942年4月初开始进行。第一次精兵简政由于时间紧,对其重要性认识不足,因而做到了“编”而没有做到切实的“整”,因此机构设置还不完善,人员调配不合理,机关工作效率不高,人浮于事、政令繁杂、部门关系不顺的状况仍谈如故。为此,成立了以林伯渠为主任的总编整委员会,李鼎铭、李富春、叶剑英、谢觉哉、陈正人、肖劲光为委员,以加强领导。6月30日,边区政府政务会议通过了《陕甘宁边区政府系统第二次精兵简政方案》,决定在紧缩机构和人员的同时,着重建立边区政府的工作制度,提高干部素质和适当充实下级,特别是县级政府。根据上述原则,边区政府各单位、进行了内部的整编工作,采取了“紧缩上级,加强下级,政、事分开,合署办公”等办法,缩减了一些机关和人员,充实了区乡政府组织。8月15日。中共西北中央局作出了《关于精兵简政的决定》,要求党政系统通过第二次整编,做到精简上层,加强下层;军队力求减少非战斗人员以充实连队;学校团体亦精干有力。到秋季,第二次整编基本完成,缩减了区一级机关和人员,逐步实行了合署办公制度,加强了县级政府权力,健全了区、乡级政府组织,同时还对自卫军进行了整训。

第三次精兵简政。这次精兵简政从1942年9月开始。第二次精兵简政,虽然取得了很大的成效,由于不少干部推行不力,本位主义、太平观念、粗枝大叶工作作风仍然存在,致使精简工作没有完全达到目的。因此,在第三次精兵简政正式实施之前,中共中央与边区政府用了三个月的时间,进行了充分的组织、思想、宣传工作。八九月间,延安《解放日报》连续发表社论,要求各根据地要把精兵简政当作“当前工作的中心环节”。8月19日,毛泽东写信给边区参议会副议长谢觉哉和西北局组织部部长陈正人,指出边区参议会二届二次会议“应以准备精兵简政为中心,在开会以前应实行精简,在开会以后应检查精简”。信中还指出:“此事应在整风学习完后来一个如象整风这样的大举,方能普遍、深入与切实见效,过去还只是耳边风。”10月,毛泽东在西北局高级干部会议上作了《经济问题和财政问题》的报告,强调指出:“这一次精兵简政、必须是严格的、彻底的、普遍的,而不是敷衍的、不痛不痒的、局部的。在这次精兵简政中,必须达到精简、统一、效能、节约和反对官僚主义五项目的。”

为了加强陕甘宁边区的领导,毛泽东特地派原中共中央西北工作委员会秘书长李维汉到边区政府工作,希望他到任后,团结内部,在执行党的政策中带个头,自觉承担起实验、推广、完善政策的任务。12月上旬,边区政务委员会通过了《陕甘宁边区简政实施纲要》及与之相应的条列《陕甘宁边区政纪总则》、《县政府组织暂行条列》、《区以上政务人员公约》、《简编方案》等。

经过1943年一年的努力,边区精兵简政工作取得了预期的效果。从精简机构的情况来看,边区政府的内部机构裁并了1/4,直属机关从35个减至22个,分区专署及县政府机构减掉一半。从精简人员情况来看,边区政府的办公厅、民政厅、财政厅、建设厅、教育厅、物资局等6各单位,原有469人,减为279人,减少40%。到1944年初,边区的精兵简政基本结束,大致完成了《陕甘宁边区简政实施纲要》规定的目标、任务和要求。1944年1月7日,边区政府副主席李鼎铭在边区政府委员会会议上作了《边区政府简政总结》的报告,分别从精简、统一领导、反对官僚主义、提高效能、节约五个方面,对这次精兵简政作了高度评价,认为“一年来实行的结果,可以确定地说,已经相当达到了上述五个目的”。

(作者单位:陕西省档案馆)