不同设计目标下沥青混合料的疲劳性能

2016-05-28温学钧黄卫东

黄 明, 温学钧, 黄卫东, 徐 健

(1.上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海 200092; 2.同济大学 道路与交通工程教育部重点实验室,上海 201804)

不同设计目标下沥青混合料的疲劳性能

黄明1,2, 温学钧1, 黄卫东2, 徐健1

(1.上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海 200092; 2.同济大学 道路与交通工程教育部重点实验室,上海 201804)

摘要:选用目前最为先进与常用的4点弯曲疲劳试验,对常用的包括70#基质沥青和常用的改性沥青在内的10种沥青混合料进行了15 ℃及1 000×10-6应变控制下的疲劳试验,并进行二次疲劳试验,兼顾了改性沥青的自愈合效果,完成了相同沥青用量下和相同体积设计目标下的各沥青混合料的疲劳性能对比,以及针对相同高温性能和疲劳性能的双向分级,以提供实际工程时混合料设计之前的参考,最后还依据所有试验数据绘制了相应的疲劳性能和高温性能分区散点图以供直观参考.

关键词:改性沥青; 混合料设计; 疲劳性能; 自愈合

随着沥青路面的疲劳破坏受到广泛的重视,越来越多国家的沥青路面设计方法均以路面疲劳性能作为基本的设计评价指标[1-3],目前这些研究成果中所涉及的疲劳性能的数据大多是针对基质沥青,而我国的较高等级沥青路面建设选用了大量的改性沥青,改性沥青组成复杂,改性剂种类众多,特性各异,影响疲劳性能的因素较基质沥青更为纷繁复杂,与基质沥青的表现存在很大的不同.故此前的经验并不能直接用于指导现行设计.此外更为重要不同还在于改性沥青存在较为明显的自愈合现象,即在材料产生微小裂缝后在某种条件下可以实现强度(或劲度)的自我修复.截至目前,多方研究已经确定这一现象的存在[4-6],也已确定一些影响因素与之相关[7-8].此前国内外关于沥青混合料的疲劳研究中,由于较少考虑其自我愈合性能,不同程度的忽视了其优异的疲劳性能,偏于保守的评价给材料与结构设计带来了一定的浪费,在研究者此前的研究中已有过较为详细的阐述[9].因此,进行较为全面的且考虑自愈合的改性沥青混合料的疲劳性能十分有必要.

共选取了10种不同的沥青混合料,其中包括SBS、橡胶沥青等在内的多种改性沥青,辅以基质沥青作为对比,先后进行两次疲劳试验,目的在于考虑自愈合补偿情况下的疲劳性能,并对这些沥青混合料的疲劳性能进行按不同的设计目的进行等级划分.将对比基于三种情况下的疲劳性能的分析,旨在将室内疲劳试验数据进行归纳和概括,可为在路面结构与材料设计时提供数据支撑和参考.

1试验材料和试验方法

1.1沥青和改性剂

基质沥青采用埃索70#,硬质沥青选用中海泰州30#沥青(针入度为3.3 mm,软化点达92 ℃).SBS(苯乙烯—丁二烯—苯乙烯三嵌段共聚物)改性沥青选取4.5%的SBS掺量;橡胶沥青的制备选取浙江金华产40目胶粉,掺量为内掺20%;PE(聚乙烯)占混合料的0.5%, PE-AC13采用干法工艺;岩沥青-AC13中岩沥青为印度尼西亚产天然岩沥青,占改性沥青的10%.另需特别指出的是,研究采用了Terminal Blend(TB)及其复合改性沥青,该沥青一般采用30目或者更细的胶粉颗粒改性,在沥青中发生脱硫反应,通常储油罐中无需专门搅拌即可保持均匀分散并稳定存储,在早前的研究中称作无搅拌湿法或沥青库法,由于工艺的变化,更为准确的名称应为TB胶粉改性沥青[10].TB及其复合改性沥青均采用20%的胶粉掺量.改性方案如表1所示.基质沥青及各改性沥青均满足规范相关要求.

表1 改性沥青的改性方案

1.2集料和级配

粗集料采用江苏溧阳产玄武岩,细集料为浙江安吉产石灰岩,填料使用浙江安吉产石灰石矿粉.集料各项指标均能满足规范要求.

基质沥青混合料采用了基质70#沥青AC-13和30#硬质沥青AC-13,橡胶沥青混合料采用ARAC-13,其余改性沥青混合料均采用AC-13.ARAC-13根据美国亚利桑那州推荐的技术规范实施[11],其余混合料试验所用级配按我国施工规范[12]所提供级配范围的中值.

1.3试验方法和试验指标

1.3.1试验方法

所有试验均采用小梁疲劳分析仪(Beam Fatigue Analyzer,简称BFA),为澳大利亚IPC公司生产,为气动伺服提供动力,相比此前用在万能材料试验机(MTS)上的疲劳小梁,BFA小梁尺寸较大,控制更为精确,另外BFA使用精度更高的位移和力传感器从理论角度会使得试验结果更加准确.温度控制方面,BFA自带恒温环境箱,密闭性能良好,在中控器上有温度传感器接口,可以实时记录试验温度,环境箱也可用于实现不同温度下的疲劳试件,温度可控制在-20~60 ℃,精度达0.1 ℃,加载应变范围为0~2 000 με.图1为BFA小梁试验小梁在夹具中的受力的示意图,图2为BFA小梁试验夹具图.根据我国规范[13]中试验环境,所有试验在15 ℃环境下进行,采用应变模式,应变量为1 000με.故所有结果仅对1 000με级别有效.选取1 000με是基于大量的先期试验的总结,因为较低的应变量会使得试验时间过长,且混合料多采用较高沥青用量的改性沥青,其疲劳与自愈合性能均强于一般普通沥青,根据课题组研究者此前的研究[9]表明,不同的应变量存在对数线性换算关系,试验结果具有参考作用.

图1 BFA四点弯曲受力示意图

Fig.1Loading characteristics of 4-point bending test on the BFA

图2 四点弯曲夹具

1.3.2疲劳寿命定义标准

研究涉及2种定义标准,Nf50法和NfNM法.Nf50法为SHRP-A303中推荐的疲劳试验的判断方法.许多试验证实了疲劳破坏发生在40%的初始模量降低处,据此,SHRP-A303中推荐衰减至50%的初始劲度模量减少作为疲劳试验的判断标准即疲劳寿命Nf50法,形成的AASHTO TP-8标准.NfNM法是源自美国ASTM D7460的方法,最先由Rowe和Bouldin[2]研究提出.此法的疲劳破坏点定义为归一化劲度次数积比值(normalized modulus×cycles)在荷载次数图中的峰值时的加载次数.对归一化劲度次数积比值的获取如下:

式中:NM为归一化劲度次数积比值;Ni为加载次数;Si为第i次加载时时间的劲度模量;S0为初始劲度模量,取第50次加载时的劲度模量;N0为初始次数,取50.当NM达到最大值时候的Ni即为材料的疲劳破坏次数NfNM.

图3和图4分别展示了一根试件采用两种不同方法得到的疲劳寿命的值.

图3 劲度模量随加载次数的变化图

Fig.3Chart of statistical relationship between stiffness and load cycles

图4 N·M随着加载次数的变化图

Fig.4Chart of statistical relationship betweenN·Mand load cycles

由试验数据可知,此试件的初始劲度为2 744 MPa,则劲度模量S0的50%即1 372 MPa,因此,可查此图可以看到当加载次数达到 69 890次时,小梁的劲度模量下降到1 372 MPa,即Nf50=69 890.

由图4可知,NM达到最大时的加载次数为98 220,因此根据定义,此试件的疲劳寿命NfNM=98 220.虽然在NM的公式中提出了初始劲度模量选取第50次的劲度模量,S0是常数,NM出现最大值时的Ni与S0无关,因而不受S0取值的影响.

需要特别说明的是:

(1)Nf50法是以衰减至50%的初始劲度模量时的加载次数作为疲劳试验的判断标准,NfNM法中达到最高NM时Si通常衰减到了初始劲度模量的30%~15%之间,因此进行加载试验进行的过程更长.因此,对同一沥青混合料,采用NfNM法测得的疲劳寿命会高于Nf50法测得的疲劳寿命;

(2) 在研究过程中发现,常规基质沥青混合料在试验过程中的自愈合能力很弱,且基质沥青混合料Nf50法的数据的变异系数比NfNM法的变异系数小,此前的研究经验均采用Nf50法,故本文均采用Nf50作为基质沥青混合料疲劳寿命判断标准;

(3) 改性沥青由于改性剂的存在有着比基质沥青更好的韧性与弹性,在发生50%的初始劲度模量减少时,混合料通常远未发生疲劳破坏.同时,改性沥青混合料初始劲度模量较大,而劲度模量越高越会带来更大的误差,因此第50次的劲度模量值变化较大,这是导致改性沥青混合料Nf50数据离散性较大的原因.相对而言,与初始劲度模量无关的NfNM变异系数较小,相对稳定,可信度更高.综上所述,NfNM法更能客观反映改性沥青混合料的疲劳性能,为此采用NfNM作为改性沥青混合料疲劳寿命判断标准.

在设计过程中,究竟选取何种沥青、沥青用量、级配和空隙率,是一个结合力学设计与实践经验综合问题.不同的沥青混合料的路用性能差异巨大,为贴合环境与交通量的需要因地制宜进行选择材料是混合料设计中的基础[14].

1.3.3自愈合环境与条件的设定

沥青混合料具有自愈合性能,这种自愈合能力体现在,经过一定的环境与条件给予其充分的恢复,进行第二次疲劳试验时能够达到的疲劳次数能够达到上一次疲劳次数的百分比,采用公式表达为自愈合能力H=(Nf2/Nf1)×100%.第一次进行的疲劳试验为Nf1,自愈合后进行的疲劳试验为Nf2,Nf2与Nf1之和即为考虑自愈合后的疲劳寿命Nf,Nf2与Nf1的比值做百分率处理后作为自愈合能力H,%.

根据研究者在先期的研究[9]中发现,内因方面,疲劳自愈合效率与沥青用量呈正比,与破坏程度和空隙率呈反比;外因方面,疲劳自愈合效率与自愈合时间成正比,与应变大小呈反比,与自愈合温度和荷载强度的关系是当自愈合温度和荷载强度分别为50 ℃和5 kPa时最佳(橡胶沥青为60 ℃和5 kPa),设定此条件特定的标准自愈合环境.

本次研究沿用此前研究成果的标准自愈合环境,将10种改性沥青混合料小梁试件在经过第一次疲劳试验后进行预压的保温处理,而后进行第二次疲劳试验,再将考虑自愈合后的疲劳性能的各种小梁进行多控制目标全方位的对比,对比相同设计下几种沥青的优劣,旨在将大量的疲劳试验进行归纳和概括,为未来研究和工程实践提供较为明晰的脉络.

2疲劳性能对比与分级

2.1相同沥青用量下的疲劳性能

混合料的疲劳性能主要由沥青的粘结性能所贡献,而沥青用量又是决定混合料成本的关键,对比相同沥青用量下的混合料的疲劳性能,有助于最为直观地呈现不同沥青混合料的优劣.所有的混合料均采用5%的沥青用量,其他未进行过疲劳试验的沥青混合料进行新试验,每种混合料切割成4根小梁试件,平行试验3次,取变异小的2次作为试验最终值,1根用于进行最大拉应变试验.自愈合后的疲劳试验是在旧梁放置于50 ℃环境下保温4 h再静置于15 ℃室温下24 h后进行.两次疲劳试验应变量均为1 000με,后续试验均同此方案.

其中所有的TB及其复合改性沥青均采用15%的胶粉掺量,改性剂的掺量为SBS3%,岩沥青10%,PE4‰;PE-AC13采用干法工艺,PE占混合料的0.5%,岩沥青-AC13中岩沥青占改性沥青的10%.值得一提的是AC13和硬沥青-AC13由于是基质沥青,采用Nf50法进行评价,其余的改性沥青均采用NfNM法进行评价,以下试验均如此.试验结果如表2所示.

表2 5%沥青用量下的小梁疲劳试验数据

在疲劳试验前,进行一次最大弯拉应变量试验.夹具与方法均与疲劳试验完全相同,仅进行单次破坏.

式中:ε为最大拉应变;δ为梁中心最大应变;a为相邻夹头中间距离,一般为0.119 m;L为梁的跨距,一般为0.357 m.

取表3中的Nf1和Nf的均值作图5.

由试验结果可知,相同沥青用量下,ARAC-13具有最高的自愈合能力,其次是TB-AC13、SBS改性沥青混合料以及TB+SBS复合改性沥青混合料.由图5可知,SBS-AC13的疲劳寿命最佳,以下是TB+SBS,TB+岩沥青和ARAC-13等;传统的SBS改性沥青和橡胶沥青都既有较高的疲劳性能,也有较好的自愈合性能,所有的TB类的复合改性沥青亦是如此.

图5 5%沥青用量下各种沥青混合料的疲劳次数

可以发现,同在5%的沥青用量下,考虑了自愈合与不考虑自愈合的疲劳性能排序主要区别在于橡胶沥青ARAC-13和TB-AC13的变化,考虑了自愈合之后这两者均有排序上的提升,这说明胶粉改性类沥青存在着较明显的自愈合现象,在考虑此类混合料疲劳性能时需考虑其自愈合能力,否则会导致设计过于保守或沥青用量超高.在相同的5%沥青用量下的疲劳性能排序为:SBS-AC13>TB+SBS>ARAC-13>TB+岩沥青>TB-AC13>TB+PE>岩沥青-AC13>PE-AC13>AC-13>硬沥青-AC13.

2.2相同体积设计目标的疲劳性能

我国的沥青混合料设计方法的核心是在某种级配中以固定的空隙率寻找到合适的沥青用量,再进行各种性能检测.若疲劳性能是需要考虑的指标之一,在设计中究竟选用何种沥青混合料最合适,有必要进行在目标空隙率下的疲劳性能检测,以各自适宜的目标空隙率进行混合料设计,对比在各自最佳沥青用量下的疲劳性能.

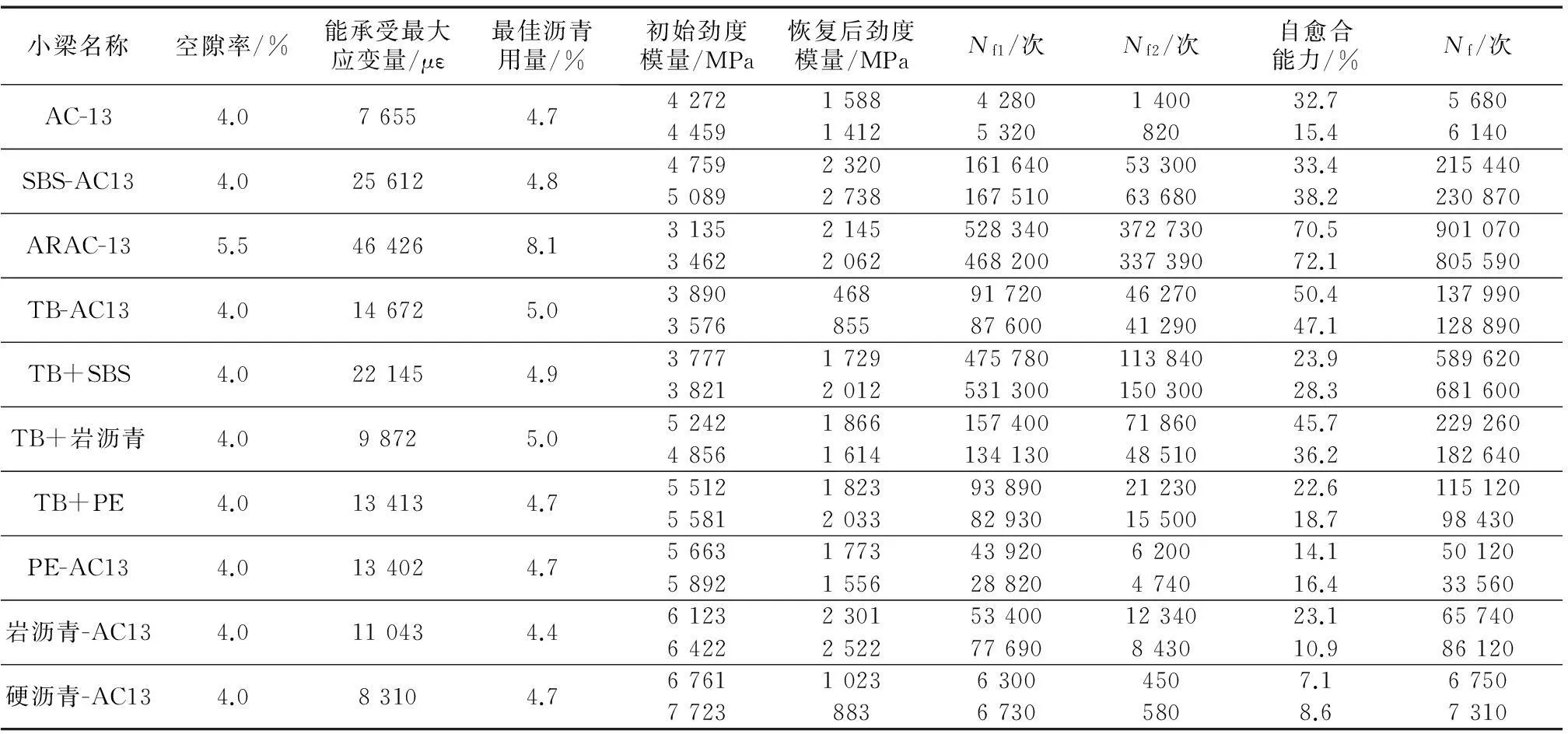

所用沥青混合料均需事先成型马歇尔试件,计算空隙率后进行试碾压,试碾压是一个重复且难以控制的过程,每种沥青混合料的碾压次数并不完全相同,试验小梁均重新专门制作,空隙率均控制在目标空隙率左右,误差在±0.1%以内.试验均在1 000με的应变量下进行.值得一提的是:橡胶沥青ARAC-13常用目标空隙率为5.5%,其余均采用了4.0%的常规目标空隙率进行设计.试验结果见表3所示.

表3 目标空隙率设计下的小梁疲劳试验结果

将Nf1和Nf取均值作图6.

图6 目标空隙率设计下各种沥青混合料的疲劳次数

Fig.6Fatigue performances in the target void ratio design

从图6可看出,ARAC-13仍然具有最高的自愈合能力,以下是TB+SBS、SBS-AC13和TB-岩沥青AC-13.然而对比不考虑自愈合的排序和考虑自愈合后的排序,橡胶沥青的排序变化最为明显,胶粉改性类沥青混合料具有较高的自愈合能力.相同体积设计目标下,疲劳性能排序为:ARAC-13>TB+SBS>SBS-AC13>TB+岩沥青>TB-AC13>TB+PE>岩沥青AC13>PE-AC13>硬沥青AC13>AC-13.

总体而言,传统的SBS改性沥青和橡胶沥青都既有较高的疲劳性能,也有较好的自愈合性能,TB类的复合改性亦是如此.这里ARAC-13体现出了它的骨架密实结果的先天优势,可以吸纳更多的沥青以达到更高的疲劳寿命,而且由于胶粉的存在,使得其自愈合能力优异,进一步加大了疲劳寿命.TB沥青混合料在不做任何处理的时候与基质沥青相差不大,仅仅由于判断标准的不同导致TB-AC13的疲劳寿命较基质沥青多出许多,但进行复合改性后尤其是加入适量的SBS后效果将有极大的改善,这说明TB胶粉改性沥青与橡胶沥青是两者截然不同的沥青,且TB沥青不适合单独使用,需要进行复合改性.

然而用目标体积(即空隙率)指标的方法,其设计初衷是基于混合料的高温性能的考虑,设计过程中需验证马歇尔强度和高温车辙[12],仅通过疲劳性能的指标,并不能保证此混合料性能满足我国规范的要求,因此本节设计与疲劳试验相同的沥青混合料,成型车辙试件,完成60 ℃下的车辙试验,以对相同体积设计目标的对比进行全面的对比,试验结果如表4所示.

表4相同体积设计目标的高温车辙试验结果

Tab.4High-temperature rutting test results with the same goals for volume design

混合料名称沥青用量/%永久变形/mm动稳定度/次·mm-1动稳定度均值/次·mm-1AC-134.74.534.62124611211183SBS-AC134.83.763.44685078107330ARAC-138.13.723.98756358546708TB-AC135.06.887.12851718784TB+SBS4.94.114.26523151305180TB+岩沥青5.14.203.94508367225902TB+PE4.74.424.66262327332678PE-AC134.72.982.5597351242011077岩沥青-AC134.42.732.45761152826446硬沥青-AC134.72.343.2014452887211662

值得一提的是,TB-AC13是未经过复合改性的TB沥青直接拌合石料的混合料,而TB沥青是经过高温等一系列物理和化学工艺溶解的胶粉改性沥青,其沥青结构发生了变化,表观检测的结果是此类沥青的软化点较低,针入度较高,高温性能较差,由试验结果也可看出,在无复合改性的情况下单独使用TB沥青是无法满足混合料的高温性能的.

将表4中的Nf的均值和表5中的动稳定度均值分别取以10为底的对数,作于同轴图中,考虑到疲劳性能和高温性能在混合料设计上的矛盾特性,将图中疲劳性能取正值,高温性能取负值以便于观察,如图7所示.

图7 按相同目标设计下的不同混合料疲劳与

将图7中的疲劳与高温对数值的绝对值相加,可以得到全范围设计性能幅值.从评价的过程可看出,此全范围设计性能幅值的大小决定了混合料适用的工况范围——路面的层位、气温的高低、交通量的不同繁重程度等,也决定了混合料在设计过程中的灵活程度.以目标设计为原点,上调或下调混合料的空隙率、沥青用量以达到不同的疲劳或高温性能要求.性能幅值最大的是ARAC-13,其次是TB+SBS,第三是SBS-AC13.

根据试验结果,将上述10种沥青混合料进行疲劳性能分级.试验结果如表5所示.

表5相同设计目标下的不同沥青混合料疲劳性能分级

Tab.5Fatigue performance grades with the same volume design target

疲劳性能分级lgNf范围沥青混合料平均动稳定度/次·mm-1A5.8-5.9ARAC-136708TB+SBS5180B5.3-5.8SBS-AC137330TB+岩沥青5902C5.0-5.3TB-AC13784TB+PE2678D4.6-5.0PE-AC1311077岩沥青AC-136446E≤4.6硬沥青AC-1311662AC-131183

2.3相同高温性能的疲劳性能分级

考虑到柔性路面在高温和超载的双重作用下最主要的破坏仍表现为车辙破坏,我国施工规范对基于车辙试验的高温性能提出了较为严格的要求,而且疲劳性能与高温性能在相同沥青用量下为一对矛盾,若高温性能不能达标,疲劳性能的对比将失去意义,故在研究疲劳性能的同时需兼顾高温性能.随着混合料种类和改性方法的增多,且根据路面结构和车辙理论,不同深度的沥青层对高温性能和疲劳性能的要求不一[12],但规范[12]中的动稳定度要求较为宽泛,为此将本文对混合料高温车辙进行更为细致的分级,以满足不同层位的动稳定度要求.在满足高温性能的前提下,计算荷载所带来的弯拉应变,进一步根据轴载次数计算可承受的疲劳次数,可选出满足要求的沥青混合料类型即结合料用量,基于此理念在本节中提出高温和疲劳性能的双向选择分级表.沿用表5的数据,并进行了补充试验.结果如表6所示.研究所涉及的沥青用量多集中在4%~7%较为典型的区域,可为施工与设计提供参考.

表6 本文所涉及沥青混合料的高温性能分级

为便于直观观察,将表7中的分级进行具体取值后绘制分区散点图,如图8所示.

图8中横坐标虚线处为高温分级的指标,由左至右分别为300,1 000,2 800,6 000和10 000,纵坐标虚线处为疲劳分级的指标,由下至上分别为4.6,5.0,5.3,5.8和5.9.散点图中越接近右上区域的沥青混合料的高温和疲劳性能越突出.沥青用量可在具体的设计中具体考虑,两种性能需要在实际工程中做出合理的取舍.在设计混合料的过程中,可依据本表中推荐的级别,在某个固定沥青用量上下微调,在满足空隙率要求下预判高温和疲劳性能的级别,可以迅速确定混合料某层混合料的沥青种类和沥青用量.

纵观所涉及的沥青用量范围,在各自的高温性能分级情况下,混合料疲劳性能排序为:高温A级(DS:≥6 000):TB+SBS,TB+PE和PE;高温B级(DS:2 800-6 000):ARAC,SBS,岩沥青和硬沥青;高温C级(DS:1 000-2 800):TB+岩沥青,TB和基质沥青;高温D级(DS:300-1 000):高沥青用量的ARAC、高沥青用量的TB,高温E级(DS≤300):高沥青用量的基质沥青.

3结论

(1) SBS改性沥青和橡胶沥青兼具较好的疲劳性能和自愈合性能;复合改性的TB沥青混合料具有较好的自愈合性能.建议在评价此三类沥青混合料的疲劳性能时需考虑其自愈合能力,否则会导致设计过于保守或沥青用量超高.

(2) 同在5%沥青用量下的疲劳性能排序为:SBS-AC13>TB+SBS>ARAC-13>TB+岩沥青>TB-AC13>TB+PE>岩沥青-AC13>PE-AC13>AC-13>硬沥青-AC13.

(3) 相同体积设计目标下,疲劳性能排序为:ARAC-13>TB+SBS>SBS-AC13>TB+岩沥青>TB-AC13>TB+PE>岩沥青AC13>PE-AC13>硬沥青AC13>AC13;相同体积目标设计下可做全范围设计性能幅值图(图5),可依据此图为施工寻求一个有效的设计参考,通过上调或下调混合料的空隙率、沥青用量以满足不同的疲劳或高温性能要求.

图8 沥青混合料的疲劳性能对数值与高温性能的分区散点图

(4) 相同高温性能分级情况下,混合料疲劳性能排序为:高温A级(DS:≥6 000):TB+SBS,TB+PE和PE;高温B级(DS:2 800-6 000):ARAC,SBS,岩沥青和硬沥青,高温C级(DS:1 000-2 800):TB+岩沥青,TB和基质沥青;高温D级(DS:300-1 000):高沥青用量的ARAC和高沥青用量的TB;高温E级(DS≤300):高沥青用量的基质沥青.根据试验结果绘制了高温性能和疲劳性能的散点图(见图6),可据图在实际工程的设计过程中做取舍.

参考文献:

[1]Epps J A, Monismith C L. Fatigue of asphalt concrete mixtures-summary of existing information[C]∥ASTM STP 508: Fatigue of Compacted Bituminous Aggregate Mixtures. Coshocken: American Society for Testing and Materials,1972:19-45.

[2]Rowe G M, Bouldin M G. Improved techniques to evaluate the fatigue resistance of asphaltic mixtures[C]∥Proceedings of 2nd Euro Asphalt and Euro Bitumen Congress. Barcelona: [s.n],2000: 754-763.

[3]ASTM. ASTM-D7460-10 Standard test method for determining fatigue failure of compacted asphalt concrete subjected to repeated flexural bending[S].[S.l.]:ASTM,2010.

[4]Bazin P, Saunier J. Deformability, fatigue and healing properties of asphalt mixes[C]∥International Conference on Structural Design Asphalt Pavements.[S.l.]:TRB,1967: 438-451.

[5]Rashid K, Abu A R, Masoud K,etal. A micro-damage healing model that improves prediction of fatigue life in asphalt mixes [J]. International Journal of Engineering Science, 2010(48):966.

[7]Bhasin A, Little D N, Bommavaram R,etal. A framework to quantify the effect of healing in bituminous materials using material properties[J]. Road Materials and Pavement Design, 2008(Supplement 1):219.

[8]Bhasin A, Palvadi S, Little D N. Influence of aging and temperature on intrinsic healing of asphalt binders[J]. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2011,47(2207):70.

[9]黄明,汪翔,黄卫东. 橡胶沥青混合料疲劳性能的自愈合影响因素研究[J].中国公路学报,2013,4(26): 16.

HUANG Ming, WANG Xiang, HUANG Weidong. Analysis of influencing factors for self-healing of fatigue performance of asphalt rubber mixture[J]. China Journal of Highway and Transport, 2013,4(26): 16.

[10]Hajj E Y, Sebaaly P E, Hitti E,etal. Performance evaluation of terminal blend tire rubber HMA and WMA mixtures[J]. Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists,2011, 80(4): 665.

[11]Arizona Department of Transportation. Standard specifications for road & bridge construction[S]. Phoenix: Arizona Department of Transportation Engineering Records Section, 2000.

[12]交通部公路科学研究院.JTJ F40-2004公路沥青路面施工技术规范[S].北京:人民交通出版社, 2004.

Research Institute of Highway Ministry of Transport. JTJ F40-2004 Technical specifications for construction of highway asphalt pavements[S]. Beijing: China Communications Press, 2004.

[13]交通部公路科学研究院.JTG E20-2011公路工程沥青及沥青混合料试验规范[S]. 北京:人民交通出版社, 2011.

Research Institute of Highway Ministry of Transport. JTG E20-2011 Standard test method of bitumen and bituminous mixtures for highway engineering[S]. Beijing: China Communications Press,2011.

[14]姚祖康.对我国沥青路面现行设计指标的评述[J].公路,2003(2):43.

YAO Zukang. A review on design criteria of asphalt pavements[J]. Highway,2003(2):43.

Fatigue Performance of Asphalt Mixtures with Different Design Goals

HUANG Ming1,2, WEN Xuejun1, HUANG Weidong2, XU Jian1

(1. Shanghai Municipal Engineering Design Institute (Group) Co. Ltd., Shanghai 200092, China; 2. Key Laboratory of Road and Traffic Engineering of the Ministry of Education, Tongji University, Shanghai 201804, China)

Abstract:10 kinds of asphalt mixtures, including base asphalt and the commonly-used modified asphalt, were researched by fatigue tests by taking self-healing into account, where four-point bending beam(4PB) was selected, at the temperature of 15 ℃ with 1 500×10-6strain, as well as the second fatigue tests were performed, therefore, the effect of the modified asphalt was considered. Researches were carried out in the same asphalt content, the same volume design goal, fatigue performance were compared, and the same temperature performance classification, the fatigue performance was graded, which was a kind of bidirectional hierarchical method, providing reference for the design of asphalt mixture in the actual project. Finally, a partition scatterplot was drafted for mix design reference based on the test results.

Key words:modified asphalt; mixture design; fatigue performance; self-healing

文献标志码:A

中图分类号:U414

通讯作者:温学钧(1962—),男,高级工程师,主要研究方向为道路工程. E-mail:wenxuejun@smedi.com

基金项目:住房和城乡建设部科学技术计划项目(2014-K1-025);上海建工集团2014科技项目(14ZFZC-01);上海市政工程设计研究总院2014科技项目(K2014K028)

收稿日期:2014—12—09

第一作者: 黄明(1985—),男,高级工程师,工学博士,博士后,主要研究方向为新型路面材料与结构. E-mail:huangming@smedi.com