中德服务部门产业内贸易水平研究

2016-05-26丁秀飞

丁秀飞

摘要:静态GL指标测算结果表明,中德在其他商业服务、运输服务、通讯服务和建筑服务等部门表现为高产业内贸易水平,在旅游服务、金融服务、计算机和信息服务等部门表现为较高产业内贸易水平,在保险服务部门表现为较低产业内贸易水平,在专有权利使用费和特许费服务部门表现为低产业内贸易;动态MIIT指标测算结果基本与静态结果一致,仅有金融服务部门和旅游服务部门与静态结果有一定差异,表现为较低产业内贸易而不是静态的较高产业内贸易;其他指标测算结果可以将中德之间服务部门产业内贸易归结为垂直型产业内贸易。中国需要有针对性的发展对德服务贸易,以期缩短与德国服务业差距。

关键词:中国与德国;服务部门;产业内贸易

中图分类号:F746 文献标识码:A

文章编号:1005-913X(2016)03-0003-04

一、引言

服务业产业内贸易是指一定时期内,一个国家或地区同时发生的进口和出口服务产品的贸易现象。[1]国家的产业内贸易水平,是衡量一国或地区的服务业在国际市场中应变能力和在国际分工中地位的重要指标。中国与德国是世界主要的服务贸易大国,WTO的数据显示,2013年德国服务进出口额为6020亿美元,占世界服务进出口总额的6.7%,世界排名第二;2013年中国服务进出口额5396亿美元,占世界服务进出口总额的6.0%,世界排名第三。双边服务贸易的统计数据也显示,多年来中国一直是德国在亚洲最大的服务贸易伙伴,而德国也是中国在欧洲的最大服务贸易伙伴。据统计,2000-2013年中国自德国服务进口额年均增长21.5%,出口额年均增长14.1%。根据欧盟统计局数据计算而来。2013年中德双边服务贸易额再创新高,达到212.2 亿美元,同比增长18.6%。随着两国贸易往来的日益密切,两国服务贸易的方式和内容也会改变,产业内贸易会代替产业间贸易成为主流。所以,亟需从产业内贸易的角度来重新审视和研究两国的服务贸易关系。

从文献方面看,关于服务业产业贸易的研究逐渐丰富。学者们对于服务业产业内贸易的研究主要分为三个方向:一是基于具体部门的服务业产业内贸易研究,如Kierzkowski(1989)、Tang(1999)和Hughes等(2001)、胡颖和韩立岩(2008),他们的研究对象分别为运输业、国际电话行业和银行业和国际旅游业;二是基于具体国家总体服务业的产业内贸易研究,如Lee & Lloyd(2002),曾国平、胡新华、王晋(2005),蔡宏波(2007)等,他们分别研究了OECD 20个国家、中国、中国和东盟五国等国家的服务业产业内贸易水平,并且针对影响这些国家服务业产业内贸易水平的影响因素进行了研究;三是基于双边国家服务业产业内贸易水平的研究,如,程大中(2008)、陈双喜、王磊(2010)、马静、逯宇铎(2012)、张月友、杨林军、刘昊、谭洪波(2012)、陈巧慧、戴庆玲(2014)、谢国娥、杨逢珉(2014),他们分别研究了中美、中日、中欧、中澳、中国与日韩以及内地与香港之间的服务业产业内贸易,以及双边国家服务业产业内贸易的影响因素。

以上研究对于今后学者们从把握服务业产业内贸易的研究方法、研究角度有着重要的借鉴意义。下文在前人分析的基础上,运用测量产业内贸易的多种指数对中德的最新数据进行综合分析,以期找到规律。

二、中德服务业产业内贸易的研究指标和数据来源

(一)研究指标

1.静态指标

Grubel和Lloyd(1975)最早提出了Grubel-Lloyd(GL)指数,从静态角度衡量产业内贸易的总体水平,这是目前为止应用最为广泛的产业内贸易度量方法。GL指数公式为:

其中,Ei和Ii分别代表一国一定时期i服务部门的出口额和进口额。GLi的取值范围为[0,1],越接近于1,说明该部门的进出口接近相等,意味着产业内贸易程度越高;GLi越接近于0,说明该部门只有进口或只有出口,意味着产业内贸易水平越低。根据指数的大小,将GLi划分为四个区间,0≤GLi<0.25为低产业内贸易水平;0.25≤GLi<0. 5为较低产业内贸易水平;0.5≤GLi<0. 75为较高产业内贸易水平;0.75≤GLi<1为高产业内贸易水平。

此外,将各产业指数值进行加权平均计算一国或地区整体产业内贸易指数,公式为:

2. 动态指标

很明显,GL指数反映的是静态水平,如果服务业某部门出口额和进口额同时增长或者减少,产业内贸易水平的变化并不能表现出来。Brülhart于1994年提出了“边际产业内贸易”指数(MIIT指数),该指数可以衡量产业内贸易水平的动态变化。

这里Ei和Ii分别为服务业i部门出口额和进口额的一阶差分,亦即MIITi指数与服务贸易水平或者期末时期的产业内贸易水平无关。MIITi指数取值为[0,1],取值为1时表示中德服务部门i的边际贸易全部为产业内贸易,取值为0则表示边际贸易全部为产业间贸易;当MIITi>0.5时,表示在这一时期内中德i部门的贸易增量主要是由产业内贸易引起的;当MIITi<0.5时,表示在这一时期内中德i部门的贸易增量主要是由产业间贸易引起的。

3.分类指标

更进一步,Thom & Dowell于1999年将产业内贸易细分为水平型产业贸易(HIIT)和垂直型产业内贸易(VIIT)。HIIT表示两国服务的范围差异,一般发生在发达国家之间;VIIT表示两国服务的质量差异,主要发生在要素禀赋差距较大的国家和发展程度相差较大的国家之间。[2]借鉴陈巧慧、戴庆玲(2014)的经验,这里运用边际总产业内贸易指数(Ai)、水平型产业内贸易指数(HIIT)和垂直型产业内贸易指数(VIIT)及产业间水平指数(IT)四大分类指标对中德产业内贸易水平进行测算。具体公式如下:

这里,Aj表示服务业整体的产业内贸易水平,其为HIIT与VIIT之和。对HIIT与VIIT进行比较,如果前者大于后者,表示两国某行业的产业内贸易偏向于水平型,反之则表示偏向于垂直型。

(二)数据来源

依据国际货币基金组织(IMF)扩大的国际收支服务分类方法(EBOPS)对中德服务业产业内贸易进行研究,服务贸易被细分为11个部门,包括运输服务、旅游服务、通讯服务、建筑服务、保险服务、金融服务、计算机和信息服务、专利权使用费和特许费服务、其他商业服务、个人文化和娱乐服务以及别处未提及的政府服务,下文的研究对象为除个人文化和娱乐服务以及别处未提及的政府服务之外的九个服务部门。数据来源为欧盟统计局。

三、中德服务业产业内贸易水平的具体测量

(一)中德服务业产业内贸易水平的静态测量

1.中德服务贸易变化趋势

2000-2013年,中国服务进口占贸易进口总额的比重先降后升,由2000年的13.80% 降到2005年的11.29% ,之后一直处于上升趋势,到2013年升至14.50%;而德国的相应比重则是先升后降,由2000年的21.65%升至2002年的22.79%,之后平稳下降,2013年为19.47%。同期中国服务出口占贸易出口总额的比重缓慢下降,由10.88%降至8.53%,这与中国出口导向型政策、服务业基础弱的现实以及国外的服务贸易保护壁垒有关;而德国的相应比重明显高于中国,且一直保持着平稳上升的趋势,由13.49%升至15.66%。

中国对德国的服务贸易可以分为两个阶段,2000-2001年是顺差,2002-2013年则为逆差,且劣势逐年增大。十四年间,中国向德国服务出口平均占中国总服务出口的3.52%,德国对中国出口服务占德国总服务出口的比重虽然较小,但逐年上升,2013年的比重4.46%相较于2000年的0.84%增长了4倍多;中国从德国进口服务占中国总服务进口的比重平均为3.43%,德国从中国进口服务占德国总服务进口的比重从2000年的0.70%升到2013年的2.40%,也增长了近2.5倍。这说明,在服务贸易方面,中国对德国的依赖性要大于德国对中国的依赖性,但随着中国经济的发展,德国对于中国服务的依赖性正在快速增加。

2.GL测量结果和分析

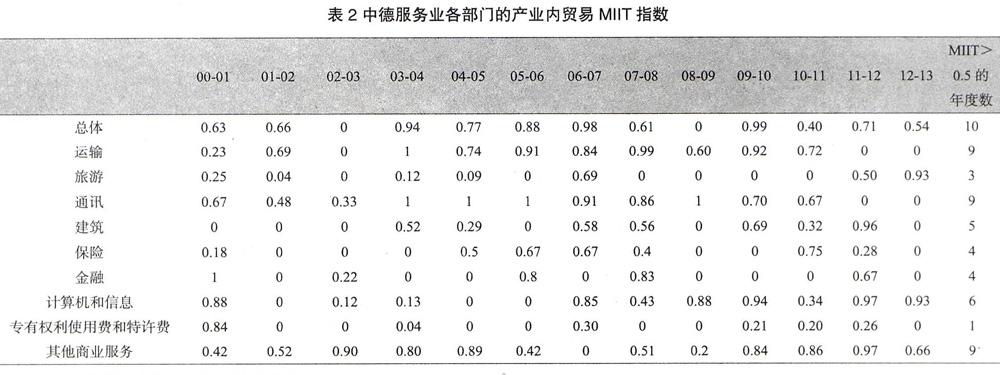

根据统计数据和计算公式(1)和(2)得到表1。由表可见,首先,从总体上看,2000-2013年间中国与德国的服务贸易更多的表现为产业内贸易,期间未加权GL指数的年平均值为0.60,加权GL指数的年平均值为0.77,从而说明中德服务业产业内贸易具有较高的水平。加权GL指数在14年间有12年保持在0.70以上,虽然不同时期会有波动,但是产业内贸易水平大体上呈增长趋势,并在2008年达到最高0.87,2009年至2013年由于受到整体国际经济走弱的形势影响,GL指数显现出了下降的趋势。未加权GL平均值相比加权GL平均值稍低,说明中国与德国的服务贸易中主导部门的产业内贸易水平较高。其次,从服务业细分类别比较来看,中德服务业各部门的产业内贸易水平存在明显差异。2000-2013年间,其他商业服务、运输服务、通讯服务以及建筑服务等部门的GL指数年平均值都高于0.75,说明中国与德国在这5个服务部门存在高产业内贸易,尤其是其他商业服务部门的GL指数平均值最高,为0.92;旅游服务、金融服务、计算机和信息服务三个部门的GL指数平均值介于0.5和0.75之间,表现为较高产业内贸易水平;保险服务部门产业内贸易水平较低,GL指数年平均值为0.30;专有权利使用费和特许费服务部门的产业内贸易指数最低,只有0.20,说明其以产业间贸易为主要贸易方式。最后,从各行业贸易的发展状态来看,中德之间在其他商业服务、运输服务和通讯服务等部门产业内贸易发展平稳;旅游服务部门从2008年开始产生了由产业间贸易向较高产业内贸易的转变;建筑服务、计算机和信息服务部门的产业内贸易基本呈U型趋势发展;保险服务和金融服务则分别呈倒U型发展;专有权利使用费和特许费服务部门除了2001年和2007年出现较高产业内贸易水平外,其他各年均保持低产业内贸易,即产业间贸易。

(二)动态测量

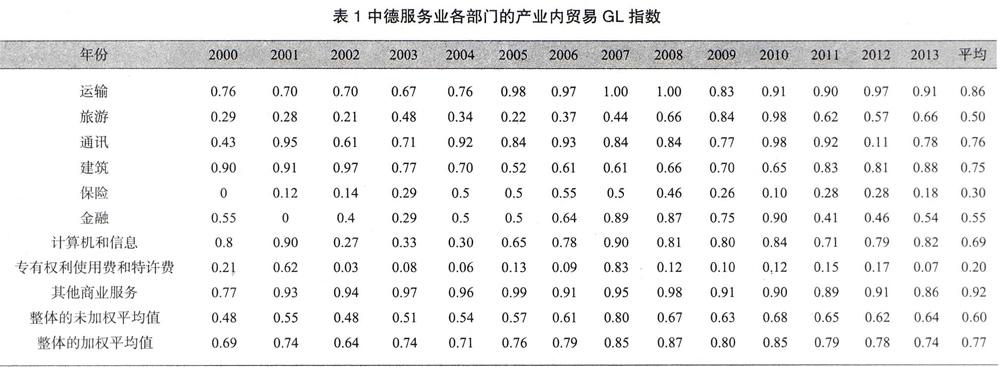

根据统计数据和公式(3)得到表2。首先,从总体上看,2000-2013年中德服务业有10个年度MIIT>0.5,表现为较高的产业内贸易。其次,从服务业细分部门里看,中德运输服务、通讯服务和其他商业服务等三个部门在13年中有超过九个年度的MIIT>0.5,说明这些部门的贸易增量主要是由产业内贸易带来的;中德在建筑服务和计算机和信息服务两部门分别有五六个年度MIIT>0.5,说明中德在这些部门也保持着较高的产业内贸易水平;其他部门如保险服务、金融服务、旅游服务、专有权利使用费和特许费服务仅有不超过四个年度的MIIT>0.5,说明产业间贸易是中德这几个部门贸易增加的主要原因。最后,从与静态GL指数的对比来看,运输服务、通讯服务、其他商业服务部门属于高产业内贸易,建筑服务、计算机和信息服务部门属于较高产业内贸易,保险服务、专有权利使用费和特许费服务部门属于低产业内贸易,这些基本与GL指数一致;与GL指数不一致的是,动态测算结果表明中德金融服务部门的产业内贸易水平波动很大,并且最终表现为较低的产业内贸易,而静态的测算结果则显示,虽然金融服务部门的GL指数经历先升后降趋势,但平均来看表现为较高产业内贸易;动态测算结果中,旅游服务部门近两年才开始由产业间贸易转化为产业内贸易,而在静态测算结果中GL指数先升后降,表现为较高的产业内贸易水平。

(三)其他指标测算

如表3,从整体的贸易水平看,历年的数据都大于0.5;对应的产业间贸易指数较低,历年的IT指数都小于0.5。这表明中德服务贸易以产业内贸易为主。具体来看,中德服务业产业内贸易发展相对稳定,即便2010年水平型产业内贸易指数接近于垂直型产业内贸易指数,所有年份都表现为水平型产业内贸易指数小于垂直型产业内贸易指数,说明中德服务业产业贸易一直以垂直型产业内贸易为主。由此,进一步表明,中国的服务业发展相较于德国来说存在明显差距。

四、结论和建议

(一)主要结论

中国与德国双边服务贸易发展迅猛,但存在进出口和行业间的不均衡现象。根据2000-2013年数据测算结果,可以得到如下结论:静态GL指标测算结果表明,中德在其他商业服务、运输服务、通讯服务和建筑服务等部门表现为高产业内贸易水平,在旅游服务、金融服务、计算机和信息服务等部门表现为较高产业内贸易水平,在保险服务部门表现为较低产业内贸易水平,在专有权利使用费和特许费服务部门表现为低产业内贸易;动态MIIT指标测算结果基本与静态结果一致,仅有金融服务部门和旅游服务部门与静态结果有一定差异,表现为较低产业内贸易而不是静态的较高产业内贸易;其他指标测算结果可以将中德之间服务业产业内贸易归结为垂直型产业内贸易,并不说明中国技术水平的提高。

(二)建议

测算的结果表明,虽然中国与德国的服务业贸易表现为较高的产业内贸易水平,但是中国的服务业发展并不具备专业化优势,与德国的服务业发展相比仍存在很大差距。中国在发展对德服务贸易方面应注意以下问题:第一,中国应走内涵增长之路,扩大对德水平型产业内贸易。目前中国与很多发达国家进行服务贸易,但技术提高并不明显,主要原因就是吸收能力不强。为此,中国不仅需要逐步有序地开放服务市场,还需要加大研发和人力资本投入,进一步培养自己的科技创新能力,以从根本上提升服务贸易的国际竞争力水平。第二,中国应该加强对德生产性服务部门的产业内贸易。德国是世界典型的制造业强国,而以制造业为基础的生产性服务业实力尤为雄厚。中国在与德国的服务贸易发展中,应该着重加强金融、保险以及专有权利使用费和特许费等服务部门的合作,通过“干中学”缩小对德差距,并进一步创造竞争优势。第三,中国应注重与德国的旅游业合作。中国是世界“四大文明古国”之一,有着深厚的历史文化底蕴,自然景观与名胜古迹等旅游资源丰富。但是应该注意的是,服务贸易与货物贸易不同,进行合作时涉及多方文化因素,中国需要与德国搭建更多高级别的文化交流平台,加强双方人文文化的相互沟通与交流,从而促进双方旅游部门的贸易发展。第四,中国需要为消除中德服务贸易发展的体制性障碍而努力。中国与德国在技术密集型服务部门的产业内贸易发展水平不高,一个主要原因在于德国对技术出口的限制。为此,中国政府在对德合作中,应通过政策协调、贸易谈判等诸多方法来为双方的服务业产业内贸易搭建平台,以促进双边服务贸易发展。

参考文献:

[1] Lee H and Lloyd P J. Intra-industry trade in services [M].Frontiers of Research in Intra-Industry Trade. London: Macmillan, 2002:159-179.

[2] 曾国平,胡新华,王 晋.对我国服务业产业内贸易状况的测算与分析[J].统计与决策,2005(11):35-37.

[3] 蔡宏波. 服务业产业内贸易研究:中国与东盟国家的比较[J].财贸经济,2007(7):95-99.

[4] 程大中.中美服务部门的产业内贸易及其影响因素分析[J].管理世界,2008(9):57-66.

[5] 胡 颖,韩立岩. 国际旅游服务业产业内贸易的影响因素[J].国际经贸探索,2008(11):20-25.

[6] 陈双喜,王 磊.中日服务业产业内贸易实证研究[J].国际贸易问题,2010(8):76-83.

[7] 张月友,杨林军,刘 昊,谭洪波.中澳服务业产业内贸易的影响因素研究——基于灰色关联分析 [J].科学与科学技术管理,2012(10):99-106.

[8] 马 静,逯宇铎.中欧服务业产业内贸易实证研究(2012)[J].经济问题,2012(7):118-121.

[9] 李 焱,王孟孟,黄庆波.中澳服务业产业内贸易及影响因素研究——基于贸易引力模型的分析[J].价格月刊,2013(3):46-51.

[10] 陈巧慧,戴庆玲.中国与日韩服务业产业内贸易水平分析[J].国际贸易问题,2014(5):75-84.

[责任编辑:方 晓]