学古真如镜取影

——浅谈谭延闿学古书法观

2016-05-20罗红胜李珏中南大学

◆罗红胜 李珏(中南大学)

学古真如镜取影

——浅谈谭延闿学古书法观

◆罗红胜李珏(中南大学)

摘要:谭延闿是湖南民国时期的书法家,一生以颜体书法学习为主。他主张书法学习应以学古为重,取法乎上,且要做到“如镜取影”,另外还要多读书以扩胸襟。观其字有正大气象,古朴自然,雄浑宽博。不论是学书主张还是书法实践,他都为当代书法学习者树立了很好的榜样。

关键词:谭延闿学古取法乎上如镜取影

谭延闿(1880-1930),字祖庵,号无畏、讱斋,湖南茶陵人。他是民国时期著名的政治家,是中国国民政府主席、第一任行政院院长;他也是诗人,著有《讱庵诗稿》《组庵诗集》《非翁诗稿》《慈卫室诗草》等;他还是自1704年起200年来湖湘范围内的第一个会元;他更是民国时期著名书法家,他的楷书与于右任的草书、吴稚晖的篆书和胡汉民的隶书并称为“民国真草篆隶四大家”,是继清代钱南园之后的又一位写颜字的书法大家。

谭延闿虽然有很多真迹流传于世,但至今并没有看到他关于书法理论有成篇系统的文章记载。对于书法学习的观点多零散见于他的日记、诗稿或信札之中,这些观点虽然篇幅短小,但是非常值得我们学习的。其中最主要的书法学习观就是“当以学古人为第一”①,即要以“学古”为重,由此结合他的书法实践可以看出他应属于崇古一类的书家。

谭延闿认为:“观古人用笔,乃知今人之非,则艺进矣。”②即学古可知今非。书法之所以为书法,是因为其中有法,用笔有笔法,结构有字法,通篇有章法、墨法,这些法并不是某一人在某一天的突发奇想,而是通过一代代书家的实践、思考、总结,由上而下传承而来。这样的法被称为古法,是书法之基本,不学古,则无从知晓古法,落笔无法也就无所谓“书法”了;学古而知古法,才能知对错,遵循古法而为之才能有进步,甚至达到事半功倍的效果。

至于“学古”的具体方法,谭延闿说到了三个方面的内容:1、要取法乎上;2、要如镜取影;3、要多读书以扩胸襟。

一、要取法乎上

我们常说:取法乎上仅得其中,取法于中而得其下。取法的问题对应到书法实践中其实就是我们学古选帖的问题,谭延闿认为初学则不可不取法乎上也,也就是说我们在初学阶段应选择历代经典名帖来学习。

书法是一门历史性的艺术,它是一个追本溯源的过程。从这方面来看可以理解为:我们的书写若是能与源头更接近,则书写艺术性就越高。初学最需要的就是打基础,需要尽可能多的学习古法,所以在一开始就选择个人风格十分强烈的字帖并不适合,因为个人书风强烈传统古法的表现就会相对减少。在学习对象的选择方面谭延闿自身就是最好的例子,他最开始从清代名家刘墉、翁常熟、钱南园等入手,而后“知常熟实未到古人”③,于是直追颜真卿取其精髓,最后学成则“泛滥自无不可”④,在书风形成晚期广临古帖,最终形成了他自己古拙苍劲之风貌。所以即便谭延闿的书法在民国时期名气就已经很大,他依旧表示:“吾书不足学,学之徒增习气,仍以学古人为宜。”⑤

做到取法乎上,就可能出现眼高手低的问题,谭延闿认为这虽然是一个问题,但是从另一方面来讲它也是进步的开始。取法乎上能提高我们的眼界,就能发现自身的不足,这才会出现“手低”之感,这时只需再勤加练习自然就能更上一层楼了。

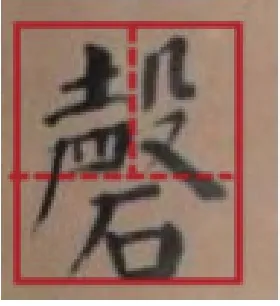

图1

图2

二、要如镜取影

谭延闿在诗中就有“齐梁浮华晋清静,学古真如镜取影”⑥之说,如镜取影在书法实践中就是学古临摹。

“如镜取影”中的“影”对应到我们的古帖学习中来有两层意思:第一层为“形之影”;第二层为“神之影”,即形似与神似。且要“先当使色片声调同符古人,然后乃有意境神韵之可求”⑦,学写字要先做到形似,再求神似。

1、形似

形似,无外乎结体和用笔。

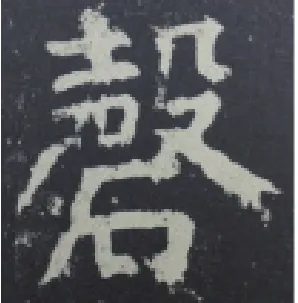

关于结体,谭延闿认为“古人作书,上不让下,左不让右……其拙在此,其高于后人亦在此,颜书明显,小欧亦然”⑧,主要在拙。我们就以“磬”字为例:

“磬”字是上下结构的字,则“宁上占下地步”⑨上半部分的比例几乎占了整个字的三分之二,再把上半部分看作左右结构也是“宁左占右地步”⑩,整个字重心偏下,古拙之意自然而出。他还认为结字应“宜力求肖原碑”⑪,图2“磬”选自《麻姑仙坛记》,图1“磬”字结构与图2相比较可谓是如出一辙。

关于用笔,谭延闿认为“锋尤当使中”⑫,中锋用笔,可增加线条的厚度,增强线条的立体感。行笔速度则认为写字应掌握适当的速度,过快或过慢都不行,写字速度适中,使笔力均送至笔端,所呈现的线条就能有入木三分之感。总的来说就是要“宁涩毋滑,宁拙毋俗,宁苦毋易。”⑬如此得来的线条才富有质感,如苍松挺拔坚劲。

2、神似

谭延闿有诗:“只传笔法不传心,举止终羞大家媛。……后生濡染百不知,貌合终是形神离。亦如还珠空买椟,吏胥传奉行文移。”⑭形似之后,还有神似,或者学古更重要的是要追求神似。而这神似,只能靠自己勤学多练来心领神悟了。

谭延闿虽说是政府高官,但习字从未因为公务繁忙或其他事情而有所懈怠,毕生通临《麻姑仙坛记》220遍,与他同为“民国四大家”的于右任先生每每谈到谭延闿的字时总说他是有真本领的。

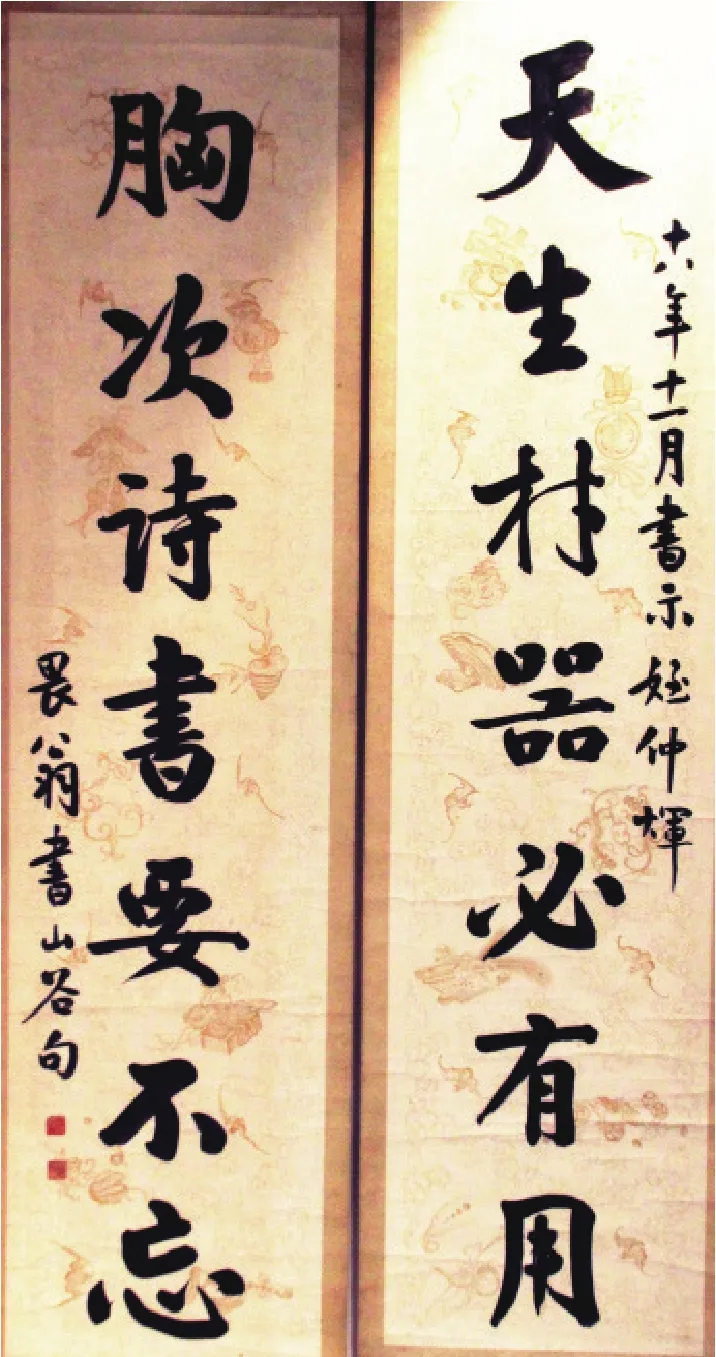

图3

然任何事都有其度,学古亦如是,不论形似或神似“凡作书,不可过矜持,过求肖,二者皆足减灵机也。”⑮图3作品现藏于谭国斌艺术馆,为谭延闿49岁时书作,是他书风成熟时期的作品,线条厚重沉稳,笔笔中锋,力透纸背,结字古朴自然且端正,通篇有正大气象,给人一种淡定从容而气势雄浑之感,深得颜字之精神。

3、要多读书以扩胸襟

书为心画,刘熙载有:“书,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”⑯作品如人也有高雅低俗之分,所以要想使作品高雅脱俗,就要“多读书以扩胸襟,读史即其一端”⑰。读史学古能增长见识,开阔眼界,使人明事理,心胸宽广。而学、才、志通过读书学古都能得以提高。

谭延闿自身不仅饱读诗书,处世为人也很洒脱,在给友人信中就表达“生平只问现在,不问将来,况过去乎?”⑱所以看他的字也因其人“胸襟高旷,举一切人世,凡近卑下之思想,力挑去之,自然成高格”⑲,大度而雄强,丝毫没有扭捏之态。

我们现在正处在一个浮躁、快节奏的世界之中,大家学书的目标很明确,手段也很直接,都想要在有限的时间里做出让人过目不忘、震惊世人的作品,于是就在各种另辟蹊径的道路上越走越远,直到最后完全忘记书法要以传统为核心。所以谭延闿提倡“学古”的书法学习观的和他的具有正大气象的书法作品,对于当下的我们,都是值得好好学习和思考的。

【注释】

①周秋光周元高贺永田.谭延闿集·二[M].湖南:湖南人民出版社,2013,第800页

②同①,第797页

③刘建强.谭延闿文集·论稿下[M].湖南:湘潭大学出版社,2014,第592页

④同①,第798页

⑤同①,第795页

⑥同①,第794页

⑦同①,第792页

⑧⑨⑩同①,第810页

⑪⑫同①,第800页

⑬同①,第798页

⑭同①,第794页

⑮同①,第776页

⑯刘熙载.艺概·历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,2007,第715页

⑰同①,第798页

⑱同①,第802页

⑲同①,第788页

罗红胜,男,1969年生,现为中南大学艺术学院副教授、硕士生导师,中国书法家协会会员、湖南省书法家协会主席团成员。

李珏,女,1990年生,现为中南大学13级美术学书法方向硕士研究生。