50年后炙手可热为什么要读一个失败者的故事?

2016-05-17夏至

文|夏至

50年后炙手可热为什么要读一个失败者的故事?

文|夏至

出版于1960年代的小说《斯通纳》被埋没了50年,然而一夜之间,欧美文学界到处都在讨论这部重版的小说,畅销榜上也出现了这部小说。《斯通纳》成了一个文学现象

50年前,籍籍无名的美国作家约翰·威廉斯写了一本名叫《斯通纳》的小说,讲述了一个普通人压抑、甚至可以说是失败的一生:婚姻失败、事业无成、子女疏离。1994年,约翰·威廉斯去世,这本书当时的销量不足一万册,且已经绝版,几乎完全被读者遗忘。

而在进入2010年后,这样的情形发生了彻底的转变——众多名人为《斯通纳》加持,它变成了国际书市上最炙手可热的畅销书之一,被全球二十多个国家翻译引进。2015年戛纳电影节上,英美三家电影制作公司一起启动了小说《斯通纳》的电影改编,也是在这年秋天,中文版《斯通纳》出版。

——今天,人们终于开始正视一位失败者的价值。

地下文学圈的最爱

1965年,丹佛大学英文教授约翰·威廉斯的小说《斯通纳》出版。

这本小说写的是一个19世纪末出生的人一生的故事:来自偏远农场的农家子弟、19岁的威廉·斯通纳进入州立密苏里大学学习农学,因受到文学之爱的感召,他挣脱了自己原本贫瘠的命运,一生致力于成为一名学者,在这个过程中他逐渐失去对外部世界的兴趣,转而寻求自我,度过了自己的一生。

初次出版后,这本书唯一收获的媒体评价是《纽约客》上短短的书讯简介——“上乘之作”,但销量寥寥。而在这之前,《斯通纳》的书稿已遭到了7家出版社的拒绝。

1965年出版之后,《斯通纳》曾经两次绝版,原因是小说内容本身没有波澜,全是俗常的日常生活情节、风格克制,作者又缺乏名气,书的销量太少。第一版在美国只卖了不到2000册。

在上世纪60年代,在《查泰莱夫人的情人》成为文学焦点的时代,《斯通纳》这种现实主义的东西并不符合当时的社会潮流。

但这并没有影响约翰·威廉斯自己对于这部作品的信心:“我唯一确信的是这是一部好小说,假以时日,甚至可能被证明是很有分量的好小说。”

值得玩味的一件事是,尽管市场反馈并不好,但许多名人雅士、甚至众多名作家却成为这本书的忠实拥趸,它成为地下文学圈的最爱,流行于大学生、资深书迷,和谙熟的行家、学院派和出版圈。

此后大概每过十年,这本书都会被提及一次。然而由于绝版,书并不容易被买到。这本书的知名度也仅限于从一个人辗转到另一个人。

重见天日

美国出版人埃德温·弗兰克是《斯通纳》复活的直接推动者。2006年,在《斯通纳》绝版数十年后,他将其重新出版。重回到美国本土文学领域的《斯通纳》,产生惊人效果。从传统媒体开始,《卫报》《纽约时报》《时代》杂志等媒体纷纷报道名人们在阅读这本小说。

2013年3月,英国著名小说家朱利安·巴恩斯在一堆赠书中拿起《斯通纳》。他在《卫报》上发表书评,题为“迟到的经典:我们为什么要读《斯通纳》”。

美国国家图书奖得主科伦·麦凯恩将它列在自己十大挚爱小说之首;演员汤姆·汉克斯说:“《斯通纳》是令我爱不释手的五本小说之一。”

英国BBC对“国民作家”伊恩·麦克尤恩的专访,使“斯通纳现象”的声势达到了顶峰,英国兰登书屋顺风推出新版《斯通纳》,一年之内卖出超过20万册,并在2013年年底成为全英最大连锁书店——水石书店的“年度之选”。在荷兰、法国、西班牙、意大利和以色列,这本书都排在文学畅销榜顶端。

2014年,美国《纽约时报》刊发书评:“此刻起,你应当开始阅读《斯通纳》”;《纽约客》这一次刊发的书评是这么写的:“《斯通纳》出版50年后的畅销,是献给被亏欠的艺术一次迟来的正名。”

50年后,时间证明了一切。

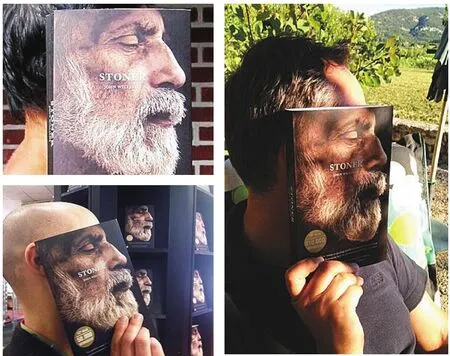

▲在国外,人们纷纷举起《斯通纳》封面与自己的头像重合进行拍照,这既是一种行为艺术,也暗示了照片后的多个人可能有着与期通纳相似的人生经历与精神世界。

一个Loser的一生

为什么要读一个Loser(失败者)的故事?

2014年,美国,一场《斯通纳》的读书会上,一个上了年纪的绅士起身发言,“他不愿意为国效命(斯通纳在战争爆发时没有志愿参军),他的婚姻简直是场噩梦,工作上只有受气的分儿。他简直一事无成。”

第二个站起来说话的人打破了沉默,他说自己读这本书时觉得在读自己的生活,威廉·斯通纳可能就是他本人。

是的,斯通纳就是路人甲乙丙丁,可以成为每一个人。让这本书回归大众视野的出版人埃德温·弗兰克说:“这本书把焦点投向了这样一种人的生活,他非常平凡普通,但在另一意义上,可以像任何人的生活一样丰富。”

斯通纳是一个贫苦的农家子弟,天资平平,性格温和。上大学、学农学,毕业后回家用科学方法提高贫瘠土地的生产力。但他在遇见了文学的力量后,人生第一次为自己做了决定:毫不犹豫放弃农学,漫无目的地投身文学。

他从不被认为是英雄。他的婚姻是场噩梦,工作上只有受气的分,之后一事无成,在他灰暗的人生中,他并不反抗,而一味地退让。犹豫、保守、被动,他生活的主旋律不是进取与成功,而是一种近似于很多普通人生活的样子——杂糅了欲望、压抑与妥协的混乱状态。

“作为一个读者,你能看到这种不幸的来临就像你在生活中经常看到的不幸的来临。”

他平生唯一固执坚持的只有一件事:把不学无术的学生拒于大学教师队伍的门外,并不惜搭上自己的前途和生活。大学是一个远离世界的庇护所,是斯通纳活下去的理由,他不允许外面的杂质玷污它。

作者本人认为自己的主人公“是个名符其实的英雄”,“他做了自己想做的事情,他对自己所做的事情也充满感情,他觉得自己的工作意义重大……”

在绝望中,在生命的尽头,斯通纳的内心依然有一份安宁,他拥有“唯一不曾背叛过自己的生活”。他信奉着自己内心的英雄主义。