触碰乡土中国的根儒学如何走进乡村?

2016-05-17黄璐

文|黄璐

触碰乡土中国的根

儒学如何走进乡村?

文|黄璐

乡村儒学被认为是开辟了儒学新阶段,也开启了一场新文化运动,其重点是道德启蒙。空虚的乡村能否由儒学来填?

2015年12月,由中国社会科学院世界宗教研究所儒教研究中心等单位联合主办的“乡村儒学与乡土文明”学术研讨会在北京举行。

一批儒家学者、乡村研究者展开了一场关于复兴乡村儒学、挽救乡土文明的讨论,并集体出现一种声音:观照乡村与底层。

在乡土中国,一场关于儒学复兴的浪潮正在袭来,新一轮乡村建设之路正在开拓。

在农村讲授《弟子规》

2012年年底,几位学者走出书斋,走进圣人故乡山东,开展了一场乡村实验。“弟子规,圣人训,首孝悌,次谨信……”每天清晨,在山东省泗水县的许多村庄里,大喇叭飘出《弟子规》。在儿歌声的陪伴中,村民起床做早饭,或下地干活。

“乡村是中国传统文化的根,也是儒家文化的根。”颜炳罡说道,“历经数次反传统运动的影响,乡村文化伦理被严重破坏。作为学者,我们有责任把社会风气建设好。”

颜炳罡是山东大学儒学高等研究院副院长,尼山圣源书院执行院长。2013年,他带领着百余名村民向孔子像行礼,在乡村开辟了儒学课堂。

“儒者,在朝则美政,在野则美俗。”颜炳罡出生于农村,和中国社会科学院研究员赵法生等学者一样,对乡村有着难以割舍的情怀。开设儒学讲堂的目的在于讲授儒学经典,其重点是道德启蒙。

儒学走进乡村的第一堂课在泗水县圣水峪镇北东野村开讲。和学者们料想中的尴尬一样,村民听课的积极性并不高。

“这能有人来听吗?”东野村支部书记庞德海最初到乡村儒学讲堂的时候也心存疑虑,不过他还是抱着试试看的心态在村里广播了通知。

为调动村民听课的积极性,教授们想了不少点子,给全程认真听课的人发放毛巾、肥皂等小礼品。庞德海注意到,慢慢下来,即使不发礼品也有人坚持主动来听课。

“每次上课都要带上《弟子规》,无论你识字不识字,文化程度是高是低,我都会带着大家一句一句读。”在上每一堂课前,颜炳罡会带领百余名村民——这群特殊的学生向孔子像庄重行礼。

给村民普及儒学知识不能光讲大道理,只能用最朴实的话和生动的事例让他们理解。对这批老师来说,给农民讲课的难处要远远大于给研究生上课,因为村民要是听不懂半途就退场了,下次也不来了。

赵法生在课堂上往往拿现实生活事例讲解。讲课内容以“孝道”为突破口,让青少年给在座长辈们行礼,回去后每天帮长辈做一件事,请县剧团和县老年大学艺术团隔三差五到乡村讲堂表演孝亲敬老节目。

儒家文化根在乡村?

大学教授下乡讲儒学,看上去很浪漫,其实不然。儒学讲堂讲课的初衷,源于“近来农村经济发展,但民风却逐渐破败”。

“我和一批义工教师多出身农村,如今中国乡村面临着文化缺失和文化失调,而儒家文化其实是扎根乡村的,用儒学复兴来解决乡村文化荒漠成了我们的出路。”赵法生说。

2013年1月,儒学课堂走进山东尼山圣源书院,一年后,书院的学者走进各村,每月开设两次儒学课,形成了固定的讲课制度。在两年时间里,“乡村儒学讲堂”逐渐形成了覆盖圣水峪镇60个行政村的学习网络,并在山东省其他市县试点运行。

“乡村儒学建设的效果出乎我们的意料。”赵法生说。

在课堂上,一些孤苦老人听闻孝道便默然垂泪,许多青年男女也抱着孩子来听孝道,唯恐子孙不孝。

乡村儒学是儒家民间讲学传统的继承与发展。早在明代,泰州学派曾被视为中国历史上最早的平民儒家学派,它在基层开设讲会,建设平民家族组织,建立祠堂、宗会、会约,设立义仓、义学、义田,开展社会救济和社会服务,实施乡村自治。

这对20世纪30年代的乡村建设运动产生了重要影响。

1931年,带着整套乡村建设理论,以梁漱溟为首的一批文化人,在山东邹平等地进行了为期七年的中国乡村改造运动。梁漱溟办起山东乡村建设研究院,举办识字教育等一系列教育改造活动,试图通过乡村建设运动建立具有中国精神的团体组织。

这种乡村实践所做的一点一滴改良,是为解决中国乡村大范围出现的伦理破坏和文化失调。

余英时曾断言,当代儒学面临的最大挑战是失去了赖以生存的教化体系而变为幽魂。

曾经,私塾、乡绅、耕读传统和告老还乡制度,使得乡村成为传统文化的发源地和蓄水池,成为“伦理本位、职业分途”的乡土社会的典型。

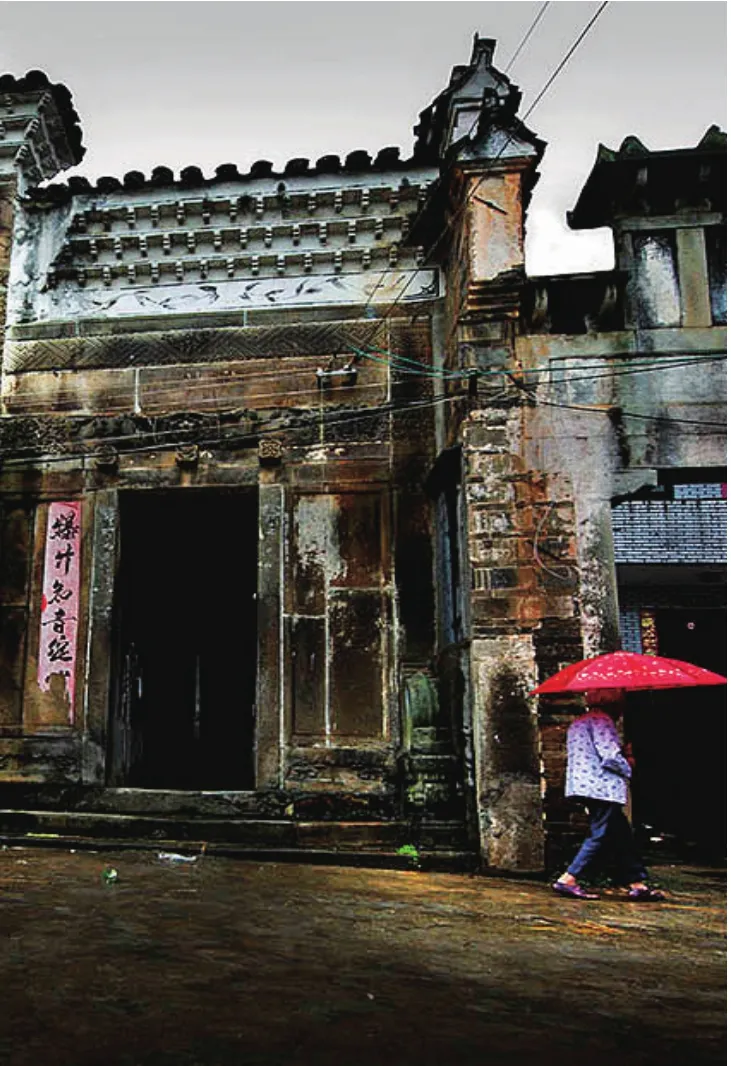

可是,近代以来,由于儒家教化体系的破坏,城乡发展差距过大,读书人纷纷离开乡村,乡村文化荒漠化,并进一步导致了乡村的价值真空和底线失守。有些地方数千年来自治的、礼让的、温情的乡土不见了,乡村被传统和现代文明同时抛弃。

在2015年12月的“乡村儒学与乡土文明”学术研讨会上,中国社会科学院哲学所研究员李存山认为,乡村依然是城市的根,乡土文明依然是城市文明的根,乡村儒学依然是城市儒学的根。这种“根”的感觉是由历史传承、文化积淀和个人经历所形成的。所以,“我们的现代化还是要接上乡村这个根,要护持这个根。只有根深,才能叶茂”。

复兴儒学,从乡村再出发

乡村,不能成为文化的荒原。“当前乡村的文化重建需要输血式的急救,以挽回乡土文明的生机,这正是乡村儒学的初始动因。”而儒学如何走出困境?能否从它的发源地再出发,为乡村文明的重建和儒学的灵根再植闯出一条新路呢?

河北邢台根源书院院长成易,曾在当地一个村里凭一己之力推广儒学,他的方式简单到略显朴拙:给村民讲课,和村民共同生活,以个人的修行躬亲示范——这一住就是八年。他的实践重点是“学儒”:实实在在地在生活中践行儒家的作为。“看看古代那些大儒,为家乡、为人民、为我们的世界舍生忘己做了什么,要学他们而不光是谈他们。”

成易并非住村推儒的唯一例子。福建霞浦几个村子已经坚持十六年,且机制化了,村民还自己出钱建了若干乡村儒学讲堂(他们称为“儒道堂”),主讲儒家,也讲点佛陀学。

投身儒学事业多年的武汉云深书院创办人孙兴建认为,儒学推广必须以深入的学术研究为基础,不要一下子大面积摊开。“要让公众看到儒学对于我们的现实生活的积极影响。”

在颜炳罡和赵法生的规划中,尼山书院要建立乡村儒学研究学院,建立讲师团队,充实义工队伍,编撰包括《论语》精选、《孟子》精选、《增广贤文》等百姓喜闻乐见的读物,以定期化的课程和教化活动,将儒学的理念变成农民的生活方式。

在中央民族大学哲学与宗教学教授、尼山圣源书院前院长牟钟鉴看来,乡村儒学不仅开辟了儒学新阶段,也开辟了一场新文化运动。这场新文化运动的使命是创新儒学,是一场普及民间的道德启蒙。

作为当代儒学发展的领跑者,乡村儒学还需要探索。这一运动的意义,还需要今后几十年的时间去证明。