古韵留馨

2016-05-14广州艺术博物院

“古韵留馨——广州艺术博物院藏历代名家梅花展”于2016年3月25日起在广州艺术博物院中国历代绘画馆展出。

梅花原产于我国南方,至今已有三千多年的栽培历史,品种繁多,已成为世界性的著名观赏花木。梅花是传统绘画中常被表现的题材之一,梅、兰、竹、菊四君子中,梅花居首,梅花又与松、竹合称“岁寒三友”,寓意与“四君子”相同。历代传世的梅花图数不胜数,文人墨客喜好通过咏梅、画梅,表达自己的人格追求,寄托自己的理想情愫。

据广州艺术博物院院长陈伟安介绍,本次展览由广州艺术博物院和岭南画派纪念馆、广东省中国画学会、广州市道教协会、广州道教纯阳观联合主办,是“梅社”重建后的首场以梅花为主题的大型学术展览活动之一。“梅社”早在1928年建立,起源于岭南著名画家苏六朋、居巢、居廉在纯阳观频繁的艺术活动,后由高剑父、陈树人、高奇峰等岭南画派创始人以及易石公等一批文人墨客结社,是岭南画派的重要发源地之一。这一次,以梅会友,希望通过优秀的艺术作品,与历代艺术大师携手,走进梅花的世界,使梅花不老的精神再次绽放新鲜的生命,在感受梅花之美之余,将梅花之道、梅花之魂这笔生生不息的精神财富遗留给千千万万的中华子孙,为中华民族的文化传承做出应有的贡献。

本次展览亮点颇多:

亮点一:梅花名家众多,作品齐亮相。广州艺术博物院首次举办梅花题材的绘画展,将馆藏的明清及现代诸家的一百多幅精品呈现给观众。包括周之冕、金农、罗聘、虚谷、吴昌硕、关山月、谢稚柳、刘海粟等名家的作品。

亮点二:传统与改革的碰撞。广东国画研究会的主帅赵浩公,其梅花册页将摹古做到极致,形神兼收;而岭南画派创始人陈树人及后代传承人高剑僧、赵少昂、关山月的作品将改革理念纳入其中。

亮点三:作品的表现形式多样。有没骨点写、白描填色、勾写圈白等众多表现手法。有白梅、红梅、还有绿梅,品种众多。作品有以梅花作为主要表现对象的,也有以梅花作为配景的。展场中最值得一提的是金农的《晨起滴露图》,图中梅花是金农早晨起床后以青楼女子所用的唇膏点染而成的,画面右侧以其独创的“漆书”题款,方整淳古,与画面相映成趣。

亮点四:展示装裱形式多样。有中堂、小品、扇面、册页、手卷、屏风画等形式多样。

亮点五:教育活动乐趣多。展览期间,广州艺术博物院将开展到博物馆临摹、名画鉴赏、赏梅雅集、梅花专场音画会、咏梅诗歌朗诵会等,以经典作品为示范,从临摹开始,展开“画梅”“赏梅”“听梅”“咏梅”四种不同形式的艺术体验活动。

梅花既没有牡丹的雍容华贵和仪态万千,也没有玫瑰的艳丽风韵和浪漫柔情,但在中国人的心目中,梅花已经不是一种普通的花卉,而是一种人格力量的象征,是一种被赋予了崇高的道德情操和深厚的文化内涵的精神偶像,被喻为民族之魂,为世人所敬重。此次展览代表着信念的传承,既是对“梅社”众多前辈、历代先师大德的学习和致敬,也是晨起滴露图

金农(1687—1764),仁和(今浙江杭州)人,字寿门,号冬心、稽留山民等,久居扬州,为“扬州八怪”之一。擅画梅、竹、佛像等,以古拙的金石笔意入画。所作梅花,枝多花繁,生机勃发,风格质朴生拙,苍老奇古,独步当时。

广州艺术博物院收藏的金农《晨起滴露图》轴,款署其别号为“金牛湖上金二十六郎”,这也许是金农所用字数最多的一个别号,似含调侃之意。从款识所题“晨起滴露,用玉楼人口脂画之”之语可知,图中梅花是金农早晨起床之后以青楼女子所用的唇膏点染而成的,可谓艺林佳话。作品无署年款,从风格及款识内容来推断,当为较早期之作。画面以水墨勾勒两枝如棘疏枝从下至上延伸,用笔圆浑,有篆籀之意。枝条虽粗细有别,但均不乏挺拔之致。梅枝上缀以稀疏的红梅,虽以唇膏点染却无香艳之态,骨秀神寒,冲和恬淡。再以拙重的浓墨在梅枝和花瓣上点苔、点蕊,笔墨古雅朴拙,有刻石镂铁之感。画面右侧以其独创的“漆书”题款,方整淳古、奇异拙重的书法与画面相映成趣。文辞、书法、篆印与绘画结合成一个高古浑穆的整体,一股清绝之气洋溢于尺幅之间。

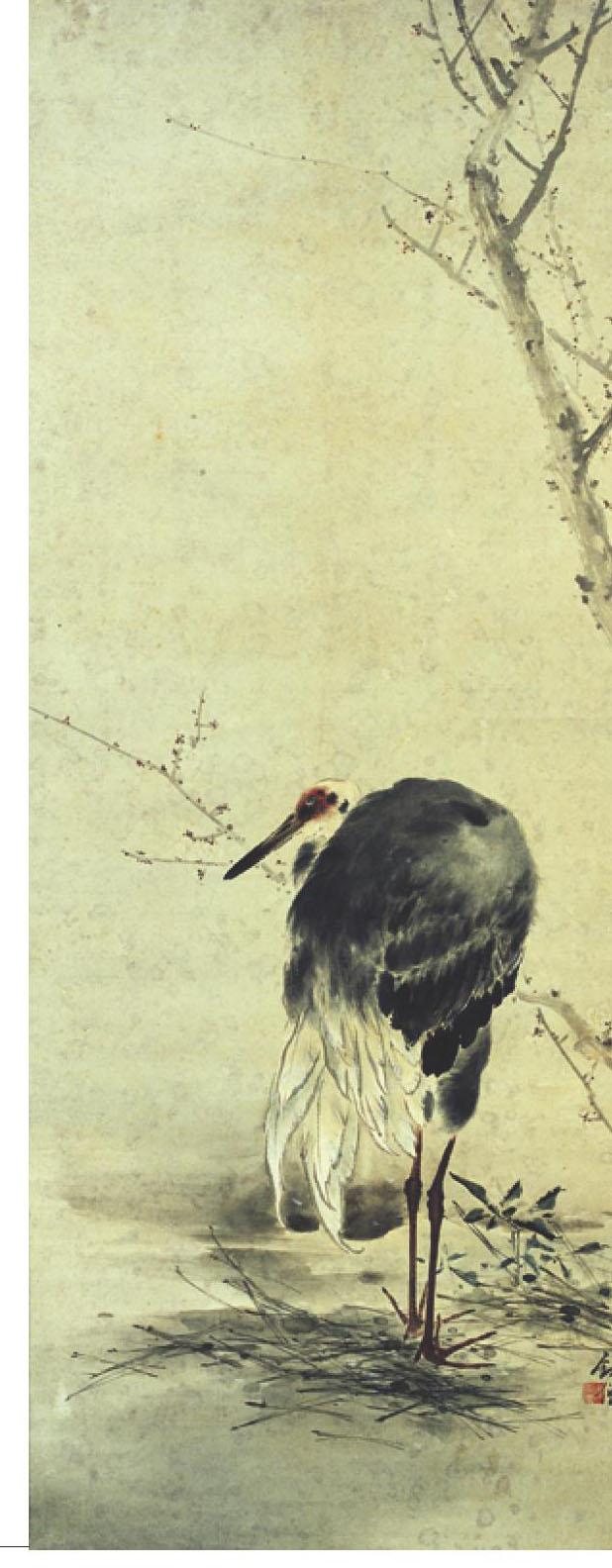

梅鹤图

高剑僧(1893—1916),番禺(今属广州)人,字振威,号剑僧等,高剑父弟,岭南画派早期重要画家。早年接受高剑父启蒙教育,间接得到居派衣钵。其后东渡日本学习美术,仅三年技法即已高度成熟。惜英年早逝,客死异国。

广州艺术博物院收藏的高剑僧《梅鹤图》轴,题材与虚谷的《梅鹤图》一样,也是描绘一只孤鹤立于梅树下的情景,但两者的画法和画风却大异其趣。图中之鹤脸红体黑尾白,显然不是“梅妻鹤子”中的丹顶鹤。另外,此作中鹤的展示角度也颇为独特,以尾部对着观众,这在传统中国画中是罕见的。此作与高剑父、高奇峰的早期画风基本相同,都是将居廉的没骨小写意及撞水撞色画法与以竹内栖凤作品为代表的新日本画技法相互结合的样式。而其中对象造形之准确生动、线条之挺拔刚健、墨色浓淡干湿变化之巧妙,实不亚于其二位兄长之作。虽然借助传统中国画的“梅鹤”题材,所体现的却不是中国文化的清高隐逸的理想,而是日本文化的“物之哀”情调——展现哀婉凄清的生命之美,对生命的无常与美的短暂充满淡淡的哀愁,令人对景沉思,惆怅难平,似乎“别有一番滋味在心头”。

千树寒梢图

罗聘(1733—1799),甘泉(今江苏扬州)人,字遁夫,号两峰、衣云子、花之寺僧等,为“扬州八怪”之一、金农弟子。擅画山水、人物、花卉,受金农、石涛、华岩等影响。所作梅花,花繁蕊密,以淡墨勾花,浓墨点苔,深得金农之真传。

广州艺术博物院收藏的罗聘《千树寒梢图》团扇面,画面枝繁花茂,铺天盖地,虽纯以水墨构成,不着一色,却仍可感受到一派生机勃勃、热烈祥和的气氛。画法有金农影响的迹象,画风也与金农一脉相承,然减少了金农画梅的虬曲之态而增加了劲直之笔。枝干及花瓣均以淡墨勾出,然后再施以浓墨的苔点和花蕊。笔情古逸,思致渊雅,苍劲朴拙,意趣良多。

我们在21世纪的今天继承和发扬梅花精神的一个起点。

梅鹤图

虚谷(1824—1896),僧,本姓朱,名怀仁,新安(今安徽歙县)人,海派早期重要画家。长期云游于扬州、苏州和上海之间,以卖画为生。擅画花卉、蔬果、禽鱼、山水,题材广泛,造型简练夸张,实中见虚,意境清虚冷隽,耐人寻味。

广州艺术博物院收藏的虚谷《梅鹤图》轴,为其代表作之一。“梅鹤”是传统文人画常见的题材,以仙鹤(即丹顶鹤)与梅花相配,源出北宋林和靖“梅妻鹤子”的典故。此作虽属传统题材,却极具个性和新意。图中寒梅乍放,红玉绿萼、蓬勃郁茂的梅花略勾淡墨,又随意点染,冷香清寒之致楚楚动人。细枝粗干则以方写圆,以拙寓巧,以逆取势,以侧易正,多用侧锋和偏锋卧笔于纸上拖行,在拖行过程中还包含有细微的提按顿挫,造成凌厉苍莽的线条效果,具有丰富的内涵和雄健的力度。在漫天的梅花林中,一只略为变形的仙鹤伫立停峙,形体简括,意态闲静,迥然出尘。虚谷绘画有受西洋画影响的迹象,但这种影响是观念上的而非技法上的。西洋画讲“感觉”。如此作中梅枝的表现已经突破了传统的画法,不再将一笔一画都交代得一清二楚,而是从清晰转向浑沌,从规整变为萧散,以一束束散而不乱的线条将无数梅枝那种茂密繁杂的“感觉”表现出来。

红梅图

吴昌硕(1844-1927),浙江吉安人,名俊、俊卿,号缶庐、苦铁等,海派代表画家。早年专注于古文辞章、金石书法,中年始学绘画。擅长大写意花卉,笔墨雄浑重拙,色彩朴厚苍润,具有强烈的金石气,对近现代中国画有巨大影响。

广州艺术博物院收藏的吴昌硕《红梅图》轴,是一件长幅大幛,笔墨无处不体现出雄浑凝练的金石底蕴。画面描绘四株粗细不等的红梅,骨格劲健,姿态纵逸。以篆籀笔法塑造横竖枝柯,以行草笔法勾勒片片梅瓣,再点以红颜艳色。高干大枝纵横劲健,势若飞动,横杈小枝错综穿插,疏密交搭,体态奇拙苍老,醇厚郁勃。此作中的梅花已经弱化了传统文人画中特定的“君子”人格的象征意味,也消减了孤傲清寂、自赏自怜的意态,而变为平易近人、生机盎然。吴昌硕将色彩与笔意、墨韵融为一体,使之成为笔墨不可缺少的组成部分,使笔墨的内涵完全突破文人画“水墨清淡”的规范,而拓展到近代的一个表现个性的新天地。

崖畔红梅图

关山月(1912—2000),广东阳江人,岭南画派代表画家。早年跟随高剑父学画,艺术思想及实践深受高氏影响。长期致力于中国画的创新,擅画山水和梅花,常表现重大题材,通过雄健恣肆的笔墨和酣畅淋漓的色彩,形成气势磅礴的艺术效果。

广州艺术博物院收藏的关山月《崖畔红梅图》轴,是根据毛泽东《卜算子·咏梅》的词意而创作的。其运笔迅疾凌厉,线条粗犷刚健,色彩浓烈绚丽,墨色融为一体,浓淡对比强烈,注重空间气氛。传统画梅所表现的多是清高冷逸、孤芳自赏的情怀,而关山月画梅所表现的却是热烈喜庆的气氛和催人奋进的精神,这在前人的作品中是不多见的。正如画面上所题的毛泽东《卜算子·咏梅》词句:“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏……待到山花烂漫时,她在丛中笑。”通过这件作品,观众不难感受到梅花那种冒严寒、斗冰霜,开于百花之先却又素朴无华、虚怀让美的超凡脱俗的品格。