重构转型期的人才生态链

2016-05-14梁星晖吴逸芳

梁星晖 吴逸芳

很多时候,人才的燃烧率是很低的,如果组织能够充分释放每个人内心的能量,鼓励每个人创新突破,就能够真正释放价值。

中国经济发展到今天,很多行业和企业实现了快速的成长,但是人才的产出问题其实始终解决得不好,几乎所有的企业都面临转型时期的人才生态链这个课题。关于人才培养与发展的手段,也到了需要总结的阶段,过去认为非常正确、不用思索、不用批判的一些想法,也需要拿出来解构与重构。

解构转型时期的人才弊端

光辉合益基于多年来与客户的深入交流,发现国企、民企,甚至外企,都或多或少遇到了以下几个问题。

新业务发展蹒跚

很多企业进入新的业务阶段,发展不相关的多元化经营,但通常新业务却发展得步履蹒跚。几乎所有的本土企业进入新行业,都会到处寻找行业的领军人物,但是这些人大多难以留下来,去真正帮你发展新业务。

总部价值缺失

民营企业,甚至国企的总部怎么去创造价值?总部一夜之间就可以拼起来,但是这种配置出来的总部缺少生长的过程,它的运作已经和分公司、子公司事业部存在很大的衔接问题,所以往往面临用人荒、能力荒的困境。

移动互联网的冲击

移动互联网只能在渠道方面发挥应有的作用,很难深入到企业的每一个环节加以改变,因为传统行业当中的人,很难改变自己现在成熟的做事方式及心态。

人才队伍老化

无论在多么辉煌的企业中,很多员工都难以持续成长。企业在往前走,人才却跟不上步伐,原来打天下的人很难重新焕发自我。

老板阻碍人才发展

企业的老板往往成为组织人才发挥的瓶颈,很多老板被众星捧月,不能真正发挥外来人才的作用。其实内部也好外部也好,大部分人才成长得很慢,甚至是压抑的。

人口红利已消费殆尽

人口红利已消费殆尽,现在追求的是人才红利,能不能找到人才并发挥出来,将会决定下一阶段谁能够脱颖而出。

以上这些问题是我们讨论人才生态链重构的大背景。中国企业的转型是无时无刻不在的,转型中企业在人才建设方面会遇到前所未有的挑战:存量人才有没有随时转型的意愿,增量人才能否与企业互相融合,用人企业有没有随时解冻存量与增量人才的能力,整个人才市场能否提供让人才随时进化的能力。

从“选用育留”到“选融育激淘”

人才的“选用育留”具有一定的局限性。首先,它是一种单方面的考量方法,对人才的全生命周期和多生命周期的管理强调得不够。人才人职之后,没有足够考虑其未来十年、二十年的持续成长。其次,企业要考虑,人才进来之后,如何留住人才的心,让他觉得在这里有不一样的人生成长和经历。再次,“用人单位花钱雇人,员工被使用、领工资”的理念,表现出强烈的主客观意味,实际上很多时候人才跟组织的关系不能用这种简单的交易关系去看待。最后,人才培养往往很封闭,很难真正从外部去看待问题。实际上,真正的人才培养应突破企业的限制,与外部的系统进行信息的交换。

以民企为例,民企面临严重的外来人才“水土不服”的问题,所以,“选用育留”可能要改成“选融育激淘”。“选”是指一定要把人选对。“融”往往被忽视,它有两个意思,一个是融化,要经常去融化、解冻存量人才,让他保鲜;另一个是融入,指企业与人才的互相融入。“激”,无论新人老人,都要去激发、激励、激活他。做到了“融”和“激”,其实就已经在用他,在留他。“淘”,即淘汰,要将人才培养变成一个动态的过程。

站在人才的角度,想要融入一个新的民企平台,有五个障碍:一是从平台到舞台,过去有强大的平台和团队支撑,可是现在只有一个给你很大空间的舞台;二是从职业经理人到事业经理人;三是能否拥抱民企的愿景、使命和理想;四是从存在到存活,能否将自己“清零”,很多人还没有意识到会有生存的危机;五是从成功到成长,到民企是为了成长,而不是为了成功。

对此,有些企业已经开始突破和调整,如“带泥土移植”,帮助外来人才复制原来习惯的环境,甚至复制原来的团队;“组团引入”,一个人才很难留下来,一个团队则比较容易存活;“导师护驾”,为外来人才提供心理辅导与各种其他帮助;“全面轮岗”,让外来人才与本土人才沟通互融;“创业激发”,组建小微团队进行内部创业,让事业激发外来人才。从人才供应链到人才生态链

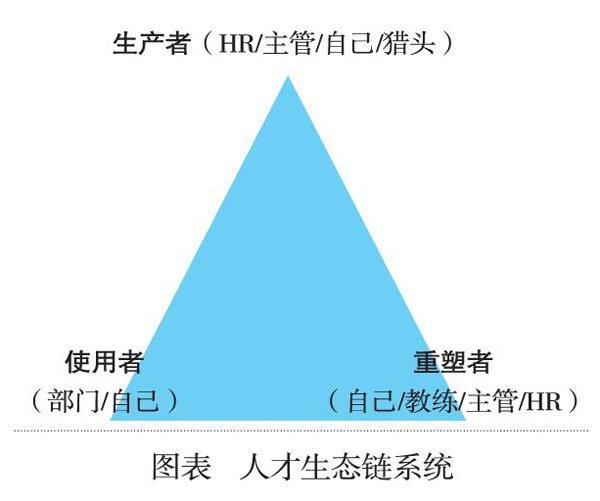

自然界的生态链可以由三个角色完成,生产者、消费者、还原者(又叫分解者)。企业的人才生态链可以模仿自然的生态系统(见图表),生产者和使用者很简单,难的是玩转生态链的还原者,往往被忽视。这就是为什么很多企业中人才的数量和质量都会慢慢跟不上企业的发展,因为人才已经被固化,无论从能力上还是意愿上,都没有被唤醒。人才最好能够被自己唤醒,否则就需要他的上级或人力资源部,或别的角色,去唤醒他们,让他们不停焕发新的状态。

仅仅模仿这一点其实还不够,自然当中的生态系统往往不是孤立存在的,而是要与别的系统进行能量交换。所以我们应与外部供应商、客户和利益相关者形成人才的生态系统,拓宽人才眼界。供应商里可能有你的人才,你也可能去帮助他发掘人才;消费者当中也可能有你的人才,移动互联网时代,粉丝甚至可以成为你的编外员工。组织应拓宽思路,形成开放、动态的人才生态系统,实现自我更新、生生不息。

去中心化:重构人才生态

弗朗西斯·福山(FrancisFukuyama)在《历史终结与最后的人》中写道,人类历史是人不断抗争、获得认可并捍卫价值的过程,如果有一天大家都不再抗争奋斗,历史就终结了。现在,人类历史已经到了一个快终结的时候。

近两百年来,人力资源管理发展的历史可以分成三个阶段。第一阶段,围绕绩效和岗位。人服从于岗位要求,追逐绩效,被当作成本看待。第二阶段,围绕企业的业务战略与目标。人力资源跟不上战略要求就需要重新塑形,而很多时候人是拒绝改变的,也很难改变。第三阶段,回到根本,把人当人看。很多时候,人才的燃烧率是很低的,如果组织能够充分释放每个人内心的能量,鼓励每个人创新突破,就能够真正释放价值。

现代社会很多组织处于树状结构之下,人的能力不能被激发。吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)在《千高原》中提出“块茎”的概念,树在地下的根茎部分肆意生长,没有谁是中心,没有谁高谁低,而都是彼此连接。未来的组织应该鼓励去中心化,让每个人都能发挥能量,人的欲望才具有革命性和生产力。当然,这并不是说企业不再需要统一的使命、愿景、价值观以及战略,而是在这样的框架下,如何做到统一中有个性,聚合中有松散,执行中有创新。

移动互联网就是要激发每一个人的能量,我相信,未来移动互联网渗入传统企业的时候,企业会去树状结构,走向“块茎”结构,从而更有利于人才生态链的重新构造。