榆次车辋村:秦将白起的最后归宿

2016-05-14高雄辉

高雄辉

提起诸侯割据、烽烟四起的战国时代,各诸侯国英勇神武的将领总能给人以深刻印象。在数不胜数的战国将领中,可以够得上战神级别的有4位,用著名的千字文中的话来说,就是“起翦颇牧,用军最精。宣威沙漠,驰誉丹青。”其中“起翦颇牧”,说的就是战国四大名将:白起、王翦、廉颇、李牧,首当其冲的是秦国战将白起。此人极善攻城掠地,曾带兵大破韩、魏,击败赵、楚,战无不胜。然而他最终也未走出“狡兔死,走狗烹”的命运,被秦昭襄王赐死。一代名将殒命固然令人惋惜,其坟墓到底建在何处,又一直成为一个谜团。

战国时期,群雄并起,诸侯争霸。秦国大将白起从军30多年,一生戎马,攻城70余座,歼敌百万,横扫六国,被封为武安君。后被秦昭襄王赐死,葬于陕西咸阳。然而,山西榆次也有白起墓,那么白起和千里之外、生前从没有来过的山西榆次有什么关联呢?

将星殒落,安葬咸阳

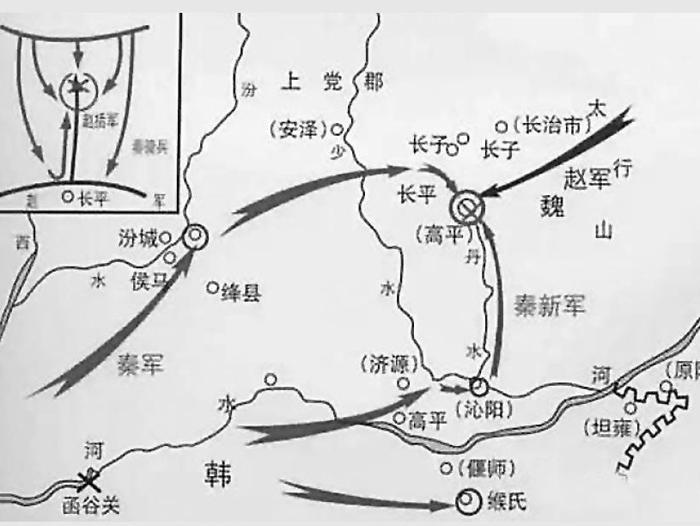

白起(?—前257年),又称公孙起,战国时期秦国郿县(今陕西省郿县常兴镇白家村)人。他行伍出生,勇于拼战,善于用兵,秦昭襄王时征战六国,为秦统一六国作出了巨大贡献,曾在伊阙之战大破魏韩联军,攻陷楚国国都郢城,被封“武安君”,名震天下。秦昭襄王四十七年(前260年)秦国大将王龁攻韩,奇取上党,然后攻赵。赵国大将廉颇,在长平布置三道防线御敌,秦军损兵折将。后急于求成的赵王用“纸上谈兵”的赵括替代老将廉颇。在赵国更换主将对抗秦军的同时,秦昭襄王也秘密派遣武安君白起为秦国首次设置的最显赫的军职“上将军”,奔赴前线领军。白起面对鲁莽轻敌、高傲恃强的对手,决定采取后退诱敌、分割围歼的战法,将40万赵军团团包围,赵军断粮46天,饥饿不堪,甚至自相杀食,军心动摇。赵军卒走投无路,重新集结部队,分兵四队轮番突围,终不能出。赵括率精兵出战,被秦军射杀,赵军大败,40万赵兵投降,尔后白起使诈,把赵降卒全部坑杀。

长平之战后,韩赵两国惊恐万分,派苏代用重金贿赂秦相应侯范雎离间其与白起,使白起与范雎结怨,将相失和。

秦昭襄王四十八年(前259年)九月,秦又发兵,使五大夫王陵攻赵邯郸。当时白起有病,不能行动。秦昭襄王四十九年(前258年)正月,王陵攻邯郸不顺利,秦王又增发重兵支援,结果王陵损失五校(一校约为8000人)秦军。白起病愈,秦昭襄王欲以白起为将攻邯郸,白起对秦昭襄王说:“邯郸实非易攻,且诸侯若救援,发兵一日即到。诸侯怨秦已久,今秦虽破赵军于长平,但伤亡者过半,国内空虚。我军远隔河山争别人的国都,若赵国从内应战,诸侯在外策应,必定能破秦军。因此不可发兵攻赵。”

秦昭襄王改派王龁替王陵为大将,八、九月间围攻邯郸,久攻不下。楚国派春申君同魏公子信陵君率兵数十万攻秦军,秦军伤亡惨重。白起听到后说:“当初秦王不听我的计谋,结果如何?”秦昭襄王听后大怒,强令白起出兵,白起自称病重,经范雎请求,仍称病不起。由于病体不便,白起并未立即启程。三月后,秦军战败消息不断从邯郸传来,昭襄王更迁怒于白起,命他即刻动身不得逗留。白起只得带病上路,行至杜邮。秦昭襄王与范雎商议,以为白起迟迟不肯奉命,“其意怏怏不服,有余言。”派使者赐剑命其自裁。

白起仰天长叹:“我对上天有什么罪过,竟落得如此下场。”过了好一会儿,他又说:“我本来就该死,长平之战,赵军降卒几十万人,我用欺骗的手段把他们全部活埋了,这就足够死罪了。”说完拔剑自尽,时为秦昭襄王五十年(前257年)十一月。

白起被赐死后,诸侯列国都举杯庆贺,而秦人以白起死非其罪,无不怜之,深表怀念。大小城邑都祭祀他,并自发在咸阳为其修建祠堂。遗憾的是从秦至唐宋的白起祠庙,没能保存下来。

2009年,陕西省眉县常兴镇白家庄白起后裔为先祖白起立起纪念碑,筹集资金在白起祠原址上修建了新白起祠。祠内“白起祠”匾已有800余年历史,一直由后人代代保管。白起画像系“文革”后白家老人回忆所绘。

1970年,中国人民解放军三五三○工厂在陕西咸阳施工时,发现白起墓。1982年,被陕西省人民政府列为重点文物保护单位。

子封太原,迁柩榆次

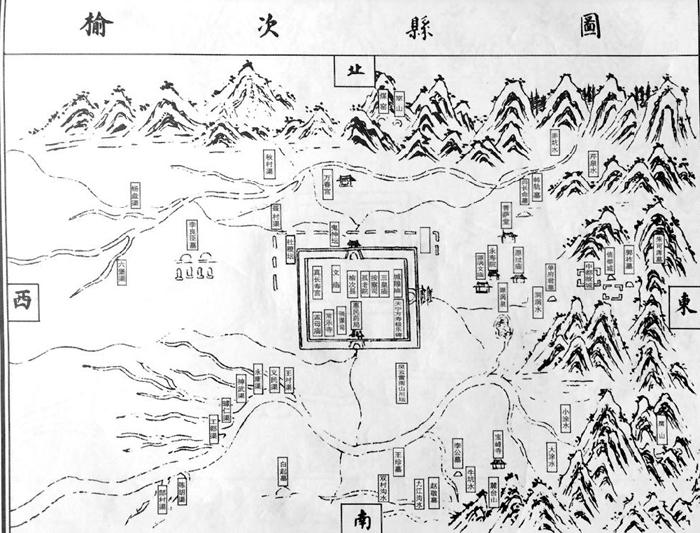

明成化《山西通志》卷五·陵墓中记载:武安君墓,在榆次县西南四十里神头村,秦白起也。《永乐大典》辑《太原府志》卷一,榆次县域图里,明确标有白起墓及所在位置。卷六,古迹中也载:秦白起墓,在榆次县西南四十里南庄村。父老相传,以为西秦白起墓,无碑可考。明万历《太原府志》卷二十四,古迹榆次县记载:武安君墓,县西南四十里南庄村,秦白起也。乾隆《太原府志》卷二十六·陵墓记载:白起墓相传在县西南四十里南庄。按:白仲封太原,相传已久,以存传疑。乾隆《榆次县志》也有白起墓的记载:旧志自战国至唐有白起墓。为什么山西的志书里有这么多关于榆次白起墓的记载?榆次和白起有什么关联?为什么白起会有陕西咸阳和山西榆次两个墓?

明万历《榆次县志》关于白起墓的记载给了我们大胆的推测,这是目前发现的古代榆次人研究白起墓的由来最早、文字最多的记载,十分难得。文中记载:“白起墓:赵郿人,为秦将,封武安君,昭王四十七年,赵击秦军于长平,秦使起应之,射杀赵将,赵败卒四十万人降起,起挟诈后坑杀之。四十九年,秦欲使起攻赵邯郸。起曰:邯郸实未易攻也,且诸侯数日至,今国内空虚,赵应其内,诸侯攻其外,破秦军必矣。终辞不肯行,后秦军果多亡失。起曰:秦不听臣计,今如何矣?昭王闻之怒,于是免起为士伍,赐之剑自裁。起曰:我固当死,长平之战,赵卒降者我尽杀之,是足以死,遂自刭。后始皇思其功,封子仲於太原,故子孙遂为太原人,墓在县西南四十里南庄村。按:起死于杜邮,今其地亦有遗冢。岂后之子孙迁柩葬此邪?”那么明万历《榆次县志》推测白起墓是由白起的子孙后代由咸阳迁到榆次可靠吗?

白姓最早发源于陕西、河南一带。战国时期,河南白姓(白公胜一支)迁入陕西等地。据载,白公胜之子首先徙居秦国,在今陕西发展繁衍。秦时,始皇一统天下,封白起之子白仲于山西太原,其子孙遂居太原。魏晋南北朝之际,白仲之后形成太原郡望,进而或迁陕西韩城、渭南,或迁湖北襄阳,或迁河南洛阳,皆在当地发展旺盛。《新唐书》卷七十五记载:“白氏出自姬姓。周太王五世孙虞仲封于虞,为晋所灭。虞之公族井伯奚媵伯姬于秦,受邑于百里,因号百里奚。奚生视,字孟明,古人皆先字后名,故称为孟明视。孟明视二子:一曰西乞术,二曰白乞丙,其后以为氏。裔孙武安君起,赐死杜邮,始皇思其功,封其子仲于太原,故子孙世为太原人。二十三世孙后魏太原太守邕,邕五世孙建。”白居易《故巩县令白府君行状》:始皇思武安之功,封其子仲于太原,子孙因家焉,故今为太原人。乾隆太原府志卷二十五·封爵记载:太原君,白仲,武安君起子,始皇时追录起勋封。

秦始皇统一六国后,分全国为三十六郡。太原郡为其一,辖三十七县,治所晋阳(今太原市晋源区古城营一带)。天下太平,停止了金戈铁马的战争岁月,秦始皇怀念起为统一六国立下赫赫战功的白起,怀着内疚补偿的心情封白起儿子白仲为“太原君”,因此太原成为白仲的采邑。白仲带着全家人来到太原,生活富足安定。日久天长,更怀念故去的父亲。中国历来重视长辈的丧葬祭祀礼仪。

白仲作为白起的后代,被封“太原君”,身份显赫,他对父亲的祭祀应更为讲究,陕西咸阳流传下来的祭祀方面主要习俗有:安葬三年后每年的清明、十月初一、冬至、除夕等都要祭奠。太原至陕西咸阳距离600多公里,路途遥远,道路崎岖,以当时的交通条件,一年之内往返数次,困难可想而知。因此将父亲白起灵柩迁到自己的封地太原郡内,省去路途鞍马劳顿,则是白仲等子孙后代唯一的选择。榆次县当时归属太原郡管辖,选择离晋阳仅几十公里的榆次县南庄村为墓址,也是一种再正常不过的选择。另一方面,在陕西及咸阳等地方旧志书中,并没有关于白起墓的任何记载。以白起在战国时代的影响力而言,后世的史书记载他的墓无疑。而与白起同时代的同属秦国名将的王翦墓,在陕西的旧地方志中多有记载。如果有白起墓而不记载,这是很不寻常的。相反在山西省、太原市、榆次区的旧地方志书中,都发现有白起墓的记载,而且记载的年代上至战国下至民国,2000多年一直没有间断。这是不是可以说明白仲封爵太原迁父亲灵柩从咸阳到榆次后,并没有将原墓拆除,而是封存了事,白起墓变成了衣冠冢,因此陕西当地的史书不会记载了,而山西当地的史书记载便是顺理成章的事了?此外,1970年中国人民解放军三五三○工厂在陕西咸阳东郊渭河北岸的任家咀村(秦时此地称杜邮)施工时发现白起墓。但墓中并没有发现白起遗骨。《咸阳市志》(2009年9月第一版)记载:“白起墓封土成圆形,高6米,底部直径约19米,墓园面积120亩。墙垣为夯筑,东墙似为门,70年代因在墓区进行基本建设,文物部门随后清理了墓葬。墓内有墓道、墓室均为砖券,并出土了铁剑等遗物。”

综上所述,我们认为,明万历《榆次县志》推测榆次南庄的白起墓为白仲迁父亲白起灵柩所建是正确的。

车辋传说,乡村记忆

《山西通志》中记载的神头村已湮没在历史的长河中。其它志书中记载的南庄村,是距晋中市榆次城区西南四十里,靠近太原市清徐县最近,属榆次区东阳镇管辖的一个行政村。现在村里人对白起墓没有任何的记忆。相反,在临近南庄的同属东阳镇管辖的车辋村,却有不少关于白起的传说:战国时期,秦国大将白起进攻赵国兵败(还有一说是白起东征凯旋)坐着铁轮马车,路经东阳(东阳镇行政村),西阳(东阳镇行政村),太阳西沉,随从请示白起:“将军计划至何地休息?”白起急于归秦,向随从下令说:“走东阳,过西阳,德音(东阳镇行政村)、庞志(东阳镇行政村)烂车辋。意思是从东阳村路经西阳,一直西行,直至战车轮的“辋”(指车轮周围的边框)烂掉才停止行走。随从依命而行。当马车行至庞志村西的村庄时,白起所乘马车的一个车轮的“辋”突然掉在车辙中,马车嘎然停止前进。当随从再次请示他“怎么办”时,白起不假思索地说:“既然车辋烂在这里了,我们就在这个村住吧”。下榻车辋村后白起大病,不久病逝。死前遵嘱将他埋葬于车辋村西,以示其继续西行归秦之志。从此,人们把罔村改为“车辋”村。村里还有人传说:白起死后,让车拖着他的尸体归秦,一直到车辋断裂处再埋葬,这便是车辋村名的缘由。这些大概是因为白起杀赵国人太多,而且手段非常残忍,被杀的赵国士兵中一定有不少榆次人。榆次人非常痛恨他,希望他兵败被杀。而白起墓就在榆次,时间久了人们无法理解,才有了他在车辋坏了战车掉了轮子并死在车辋的传说。这说明,这一带最早有一个神头村存在,后来消失了,或者被南庄村所取代,南庄村立村时间早于车辋村,同时白仲迁白起墓的时间也早于车辋立村时间。

关于白起墓的具体位置,民国《榆次县志》记载:车辋村传教寺西北有古墓,相传为王墓(榆次人一般将古墓称王墓),有入盗得玉带,出则蛇也,后无敢探者,今其迹尚存。循此线索,我们找到了车辋村原村党支部书记、年已66岁的韩绳武,他在车辋村多年任村干部。据他说,他小时候就听村里老人讲,村西有白起墓。白起墓在上世纪六十年代封土尚存,后来由于平整土地被推平,当他带我们来到村西白起墓地时,已没有任何关于墓地的遗迹,看到的只是一块村民承包的与其它田地没有任何区别的菜地。

关于白起,司马迁在《史记》中感叹:尺有短的时候,寸有长的时候。白起算计敌人能随机应变、计出不尽、奇妙多变、名震天下,然而却不能对付应侯给他制造的祸患。其实更使白起想不到的是他为之出生入死、鞠躬尽瘁、奋斗终生的大秦帝国在他死后的几十年里便土崩瓦解,灰飞烟灭。而远距咸阳千里之外的山西榆次车辋村这块敌国的土地竟会成为他最后的归宿。