我拍颐和园15年

2016-05-14渔泊涯

渔泊涯

颐和园是摄影爱好者的宝地,几乎每天都有拿照相机的人在这里耕耘。

2000年秋,我购置了国产国仕4×5大画幅相机和国产Fotoman 617宽幅相机后,开始长期拍摄颐和园。现在,我用4×5相机拍黑白负片,617相机和6×6中画幅相机拍摄彩色反转片,也用佳能EOS 5D相机拍摄数码照片。15年来,我进出颐和园数百次,足迹遍及颐和园的每个角落,与颐和园结下了不解之缘,从中得到许多有益的启示。每当我踏进颐和园宫门,都有一种豁然开朗的感觉。碧波荡漾的昆明湖,拔地而起的万寿山,雕梁画栋的长廊,宛如长蛇的西堤,连接南湖岛的十七孔桥,后山八大部洲,水巷楼台苏州街,处处美景、目不暇接,令我心旷神怡。

颐和园四季气象万千,美如画卷:春天拍摄桃红柳绿的西堤,夏天拍摄西海的满塘荷花,秋天拍后山的斑斓秋色,冬天拍素裹银装的万寿山。四时美景变化无穷,拍摄起来流连忘返。下面就是我拍摄的一些体会。

调整好心态

虽然有了数码相机,但拍摄重点画面,我还是用中画幅胶片相机,或者在4×5相机上用120胶卷后背。大中画幅相机操作复杂,经常是选好机位架好照相机、卷片上弦等光影,因此,不能急功近利,必须养成好心态。

2005年秋的一天下午,雨后转阴,十七孔桥游人如织、昆明湖畔摄手环列,都在等待落日晚霞。我在十七孔桥边将Fotoman 617宽幅相机架在三脚架上,同大家一起耐心等待,这时好心态就是拍出好照片的必备条件了。临近傍晚,阴云不但不散,还遮住了太阳,光照越来越弱。天逐渐黑下来,游人逐渐离去,有些摄影者已经收起相机出园。当人们快走光了的时候,颐和园上空忽然红起来,昆明湖水面也亮起来,我用Fotoman 617相机镜头上的T门,看手表曝光5分10秒,拍下了我至今难忘的如画美景(图01)。

追光逐影,乐此不疲

颐和园开园早、闭园晚,我经常是天不亮就随晨练人群进园,拍完日出再回家。

最具代表性的颐和园景观是十七孔桥,经过多年拍摄,我感到最难捕捉的也正是曙光和暮色中的十七孔桥。2010年深秋傍晚,我在廓如亭侧拍十七孔桥日落,当时阴云翻滚,电闪雷鸣,周围的摄影人都跑了,但我不死心,打着雨伞耐心等待。落日后回光返照,雨中的红光终于出现,我按下快门后收拾器材回到廓如亭中避雨,虽然当时并不知道这张照片效果如何,但摄影过程本身,就使我感受到了极大的快乐。

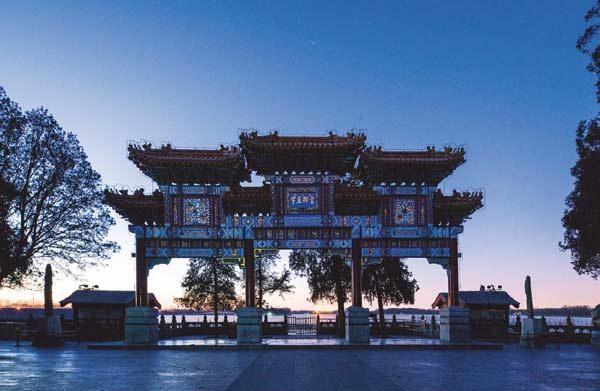

多年来我养成一个习惯,每年元旦都要拍一处黎明曙光,可总因各种原因错过了颐和园的曙光。2015年元旦,我早晨5点就赶到了新建宫门,随着晨练人群走进园门。进园后伸手不见五指,我就摸黑沿着昆明湖边绕行到万寿山下,在排云殿牌坊前等天亮。当时天气很冷,气象预报说有零下7摄氏度,而颐和园中温度还要更低。我在排云殿空场上冻了足有一小时,才迎来了颐和园的元旦曙光。图02便是那天清晨的收获,使用索尼A7R相机转接佳能EF TS-E 17mm F4L移轴镜头拍摄的颐和园元旦曙光。

愚夫千虑,必有一得

我并不聪明,学东西领悟慢,但我喜欢独立思考,身体力行。而且我觉得摄影本来就是一个独立思考并积极付诸实践的行为,这点十分重要。什么时间去拍、拍什么、用什么器材,什么角度表现力好等,都要自己思考解决。只有这样,才能拍出颐和园中的你,和你镜头中的颐和园。

2009年6月10日早晨,我沿着西堤行走到玉带桥。玉带桥我拍过数十次,但以前在岸边拍摄要么桥体偏斜,要么光影效果不理想。拍摄图04时,光照条件十分到位,但我在习惯的拍摄位置如何取景也拍不出自己满意的效果,那为什么不换个角度呢?我看到,理想的机位在水中,那就下水。我用三脚架试水深浅,最后下在一处齐腰深的水中支起三脚架,拍摄了这张照片。

虽然颐和园处处是景,但十几年拍下来,我最大的体会是必须耐心寻找合适的机位,才能提高表现力。为拍摄图05中西堤与桥的结合,我经过多次试验和观察,最后才在佛香阁一侧找到一个合适机位,爬到一棵松树杈上,用长焦镜头拍下了这张照片。

我拍颐和园经常要同时携带中画幅胶片相机、数码单反相机、中型三脚架,并自备干粮和水,总重量在10公斤以上。围着昆明湖走一圈就需要三小时,如果光线好,有时一拍就是一天。虽然年轻时受过高强度体能训练,但老了负重行走心里还是不免发怵,每次出发前都要鼓足勇气,知难而进。2006年退休时,我患有肾结石和脂肪肝,由于坚持在颐和园负重行摄,健康状况竟然不断改善,2010年体检时,肾结石不见了,脂肪肝也消失了,这真的是坚持摄影带来的奇迹。15年来,我在颐和园总有走不完的路,拍不完的美景,以后我还会继续走下去、拍下去。