浅谈“反馈—探究”是调谐平衡课堂高效的重要手段

2016-05-14张光辉

张光辉

探究性学习是教学过程中要创造一种符合学生认知规律的、轻松和谐的研究气氛和环境,让学生通过自己的活动与小组合作探究去发现“知识”,师生通过信息的交流、转化,相互影响,相互促进的过程。在教学中,教师通过信息反馈对这一过程有效控制,适时调整教学平衡,促使教学过程在“不平衡—平衡—不平衡—新的平衡”的矛盾运动中不断得到发展。

一、“反馈—探究”作为一种手段,贯穿于教学过程的始末

布鲁姆认为:“学习成绩差的学生,就是忽视了教学的反馈。”实践中我们感到学生的学习既不是单纯的积累,也不是纯粹的建构,而是接受与建构并存,不仅需要学生观念上的认同和理解,同时也需要经过一定强度的训练使之达到系统化。因此,要达到预期的教学目标,就要充分发挥教学过程中信息反馈功能,全方位、多途径、多层次地获取反馈信息,获取反馈信息的渠道和形成有以下几种:

1.看—获取情感反馈信息

教学活动是都是和学生在同一频道上的信息输出和接收活动,学生的活动必然作用于教师。在课堂上,教师要留心观察学生的情绪,尤其是要注意学生的眼光,眼神是最能把握学生情绪的,学生的眼光明亮有神,表示他们专心致志,而且心领神会,学有所得;眼光呆板凝滞,表示他们遇有疑难或障碍,心有所思;眼光游移不定,则表示不专一,思维不集中。教师可根据上述多种情况来决定输出信息的有效接受面,从而调节反馈教学。

看,除了观察学生的表情外,还有看学生的态度,举手状况、练习完成情况、合作探究和对错比例等,多侧面获取行为情感信息反馈。

2.听—获取口语反馈信息

教学的认识实际上也是建立在“阅读—理解—知识体系构成”这一模型上,教师可从学生的提出问题,回答问题,交流问题中获取反馈信息,从而调整在教学过程中的输出信息。

3.查

为了在单位时间内客观全面地反馈教学,还必须通过学生的板演,书面作业,探究活动等形式获取文字反馈信息,以增强有效的信息量,更好地改善教学活动。

综上所述,在教学活动中的每一个环节应伴随信息反馈。这就要求教师必须以敏锐的观察,灵活的思维,果断的决策来获取学生输出与教学目标相关的信息,对教学实行有效的控制。

例如,我在教“平面直角坐标”这一课时,为了检查学生对平面直角坐标系相关概念的掌握情况,设计了下面教学活动的探究:

师:建立坐标系后,每位同学就能知道你所在的象限(或坐标轴)以及你到坐标轴(x、y轴)的距离?

K生:①请你说出所在的象限(或坐标轴)

②你的坐标

③你到坐标轴的距离

K生:(回答)(教师注意信息反馈,及时点拨)

师:请K同学关于x轴、y轴、原点对称的同学都站起来,分别说出:

①你们属于哪一象限

②你们的坐标

③你们到坐标轴的距离

④你们与K同学的距离

有关同学回答(教师获取反馈信息,及时点拨)

师:请再考虑一个问题,各个象限同学的坐标有何特征,坐标轴上同学的坐标有何特征。

学生回答:(教师获取反馈信息,分析、引导)

通过上述活动中的口语反馈,学生对平面直角坐标系的理解无疑进了一步,为了及时检查学生的掌握情况,于是我又设计了以下问题,要求学生回答,以凭借文字反馈,作定量了解:

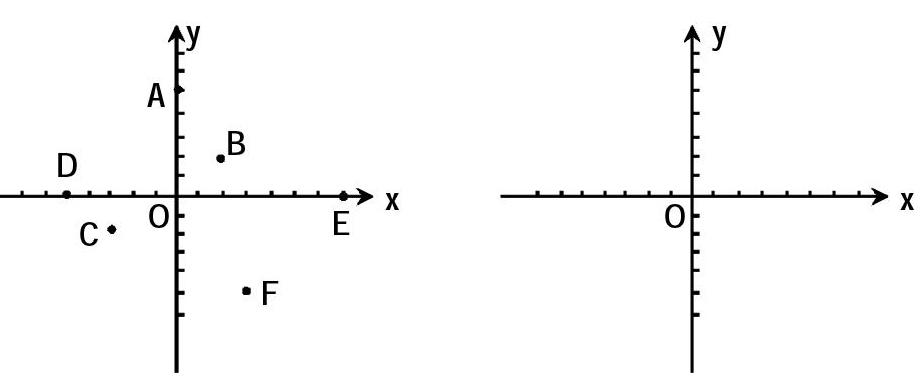

问题1:分别写出图中点A、B、C、D、E、F的坐标

问题2:在给出的平面直角坐标系内作出下列各点:A(3,2),B(-4,3),C(-3,-3),D(-2,-4),E(-2,-4),F(5,0)

通过对上述问题的解答,绝大多数学生掌握了教学内容所要掌握的知识。

二、数学“探究性”的课堂教学

笔者认为其调控功能是通过“反馈—探究”来完成的,如何合理运用“反馈—探究”这一来调谐教学平衡呢?

1.通过教学活动前的活动性反馈,进行超前调谐

大数学家欧拉说过“数学这门学科,需要观察,更需要实验”。教学中若抓住一些有探究性,可操作性的问题,让学生主动探索,通过动手、动脑,亲身体验创造性活动。比如,听故事、动画、演示、游戏,用特殊值算算看以及尝试解题等,用于复习铺垫,激发学生通过这些新奇性与差异性的活动材料达到学习的兴趣和进一步探究的欲望,使师生顺利步入信息同步的交流过程。如在学习“圆的有关性质”之前时笔者利用学校现有的条件设计了一个探究活动:“我手持一长柄木勺,勺子里装满了石灰,在原地旋转了一个圆圈。然后教学生照着我的做法尝试画圆,从而提出圆是怎么形成的,具有哪些特殊性质。日常生活中与圆相关的事物有哪些等问题。”这一活动不仅复习了学生对圆有关知识的原有认识,而且还蕴含有新知识的“生长点”和“固定点”。在新与旧,已知与未知之间架起了一座知识桥梁,为顺利学习圆的有关性质进行较好的过渡。

2.通过教学活动中的探究性反馈

及时调谐活动的程序是:“探究—交流—统一思想—继续探究”。通过这种形式,教师及时获取反馈信息,及时调整教学的难度和节奏,不断改进教学方法和程序,使其随时符合学生的学情,营造良好的课堂文化,促进学生的思维不断深入,起到推波助澜的作用,从而完成教学内容。

我以前教“因式分解”这课时,在白板上写出下列一组练习题,请学生指出哪些题是因式分解?

①x2+3x-10=x(x+3)-10

②x2-9=(x+3)(x-3)

③12xy2=(4xy)·(3y)

④12x(x-y)+18(x-y)=2(x-y)(6x+9)

⑤(x+2)(x-3)=x2-x-6

⑥xy2-x2y=x2y2(■-■)

我原打算在讲完因式分解的定义后让学生完成,但给出题目后,教室里出现了争议声,于是我抓住这一机会,及时调整教学程序,组织了一堂探究课,以下是学生探究讨论的片断。

生甲:(2)(3)(4)是因式分解,因为它们结果都是积的形式。

生乙:我认为(2)(4)是因式分解,但(3)(6)不是因式分解。

生甲:为什么?

生乙:因为(3)分解对象不是多项式,而(6)结果不都是整式的积,所以(3)(6)不是因式分解。

生丙:我还补充一点。(4)的因式分解不完全,正确答案应是:12x(x-y)+18(x-y)=6(x-y)(2x+3)

……

通过议论、交流学生能从因式分解的对象和结果去辨析一个变形是不是因式分解,实现了信息同步交流的效果。

3.教学活动结束阶段的效应反馈

在活动、探究、交流中学生形成的数学知识与教学思想方法,最终是需要经过学生的积极反思而成为自己的知识与思想方法,可通过采取以“提问促反思”的方法,使学生理清思想,优化思维,实现教学目标的“个体到达度”与“总体到达度”平衡,从而使师生在教学活动中形成一个动态的活动机制。(如下图)

总之,“反馈—探究”手段在探究性学习中的合理运用,可以及时有效地调谐教师、学生、知识三者间的动态平衡,大面积提高教学质量。

参考文献:

王姣姣.课堂教学行为研究[D].湖南师范大学,2009.

编辑 孙玲娟