《综合英汉大辞典》的编纂、特色与影响

2016-05-10邹振环复旦大学历史学系上海200433

邹振环(复旦大学 历史学系,上海 200433)

《综合英汉大辞典》的编纂、特色与影响

邹振环

(复旦大学历史学系,上海200433)

【摘要】《综合英汉大辞典》是商务印书馆英汉辞书出版史上具有里程碑意义的辞书文献,也是20世纪20年代中国英汉辞书编纂上的一个高峰。关于该辞典目前尚无专文讨论,本文围绕该辞典的编纂所涉及的人和事,指出该辞典编纂计划是1917年开始酝酿的,直接促发商务印书馆重视英和辞典的是朱树蒸对斋藤秀三郎《熟语本位英和中辞典》的编译计划。《综合英汉大辞典》之编纂与特色是综合性地吸收以斋藤《熟语本位英和中辞典》为主的日本英和辞典的编纂方法与成果,也注意在体例和收词等方面广泛采借同一时期各种英文辞书,如Websters Collegiate Dictionary和Concise Oxford Dictionary等各家之优点。该辞典的编纂者大多是留日学生或新式学堂的毕业生,系各个专门领域,如医学、生物、化学、佛学、法律等的专家,通晓各种专门知识的基本术语。该辞典的编纂构想和方法,以及编纂者,无不体现出了该辞典不断倡导的“综合性”优点。《综合英汉大词典》不仅为中国出版界移植英和辞典上开辟了新的途径,而且为中国英汉辞书史开创了一个“新纪元”。

【关键词】《综合英汉大辞典》商务印书馆《熟语本位英和中辞典》新纪元

◎本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国近代化进程中的晚清外语教育:以外语读本的出版与阅读为中心”(项目批准号: 10JJDZONGHE024)的阶段性成果。初稿曾经提交2015年8月24~25日由台湾“中研院”近代史所主办的“英华字典与近代中国”学术研讨会。本文写作进行过程中,2015年7月笔者有幸利用参加在日本关西大学召开的东亚交涉史研讨会的机会,查阅了内田庆市教授收藏的多种版本的《综合英汉大辞典》等辞典文献,撰写过程中还得到了沈国威教授和陈力卫教授的指教,特此鸣谢!

黄士复和江铁①黄幼希(1883~1958),原名士复,法名妙悟,福建永泰人。早年任职于福建福州中学和江西赣州师范学校。1908年东渡日本,入日本法政大学。毕业后归国,任职商务印书馆编译所。先后负责编辑《辞源》、《综合英汉大辞典》及《英汉学习辞典》等。后皈依微军法师,从受菩萨戒,并广览经籍,博通教理。1934年间移住浙江莫干山麓,与李圆净居士为邻。应徐蔚如居士之请,共纂《华严经疏钞会本》。1939年于上海《华严经疏钞》编印会任编辑。1943年于《普慧大藏经》刊印会任编纂,负责“华严部”、“大集部”、“般若部”经典的校勘工作。1949年后为上海文史馆馆员,晚年因病不能工作,贫病交迫。曾编有《佛教概论》,译有日本织田能得撰《大乘起信论义记讲义》等,负责编印弘一大师遗著《南山律在家备览》及《戒本讲录》。著有《大乘起信论义记》、《历代大藏经明细表》及《梵汉英巴字典》等。相关资料来自http: / /hk.plm.org.cn/gnews/2009924/ 2009924162201.html;江铁,字炼百,江西人,生平不详,曾任职商务印书馆,《万有文库》中有其编纂的《留声机》和《大陆浮动论》等。主编的《综合英汉大辞典》是商务印书馆英汉辞书出版史上具有里程碑意义的辞书文献,也是20世纪20年代中国英汉辞书编纂上的一个高峰,被认为为中国英汉辞典的编纂史开创了一个新纪元。②陈东林:《谈英汉辞典》,载《生活周报》1948年第204期,第6~7页。汪家熔的《商务印书馆英语辞书出版简史》③商务印书馆编:《商务印书馆九十五年》,北京:商务印书馆,1992年,第661~677页。和《清末至建国初的英汉词典》④汪家熔:《商务印书馆及其他》,北京:中国书籍出版社,1998年,第314~328页。两文,以及日本内田庆市的《商务印书馆英华字典的系谱》,都对该辞典的贡献有所论及,⑤〔日〕内田庆市:《中国人の手になゐ最初の英華字典》,载〔日〕内田庆市、沈国威《邝其照字典集成:英音与解题初版·第二版》,大阪:东亚文化交涉学会,2013年,第6~8页。但至今学界尚无专文讨论该词典的编纂过程及其价值与影响。围绕这部辞典的编纂,商务印书馆一些重要的英文编辑和相关学者纷纷登场。笔者留意有关《综合英汉大辞典》的资料多年,本文不揣浅陋,就该辞典的编纂过程、特色与影响,以及该辞典在英汉辞书编纂史上的地位,抛砖引玉,提出自己的看法,以就正于方家。

一、《综合英汉大辞典》编纂构想的最初提出与《熟语本位英和中辞典》

陈江等认为《综合英汉大辞典》的最初构想的提出是在1913年,当时商务印书馆就计划编纂《英汉大辞典》以适应新的时代需要,由时在日本帝国大学留学的郑贞文、周昌寿等七八人依据英、美、日的几部著名辞书编成初稿,以后由黄士复、江铁等主持修订。①陈江、陈达文编著:《谢六逸年谱》,北京:商务印书馆,2009年,第15页。这一看法,在学界颇有影响,参见丁玉琴:《近代物理学家、教育家周昌寿》,首都师范大学硕士论文,2014年,第7页。而汪家熔则认为《综合英汉大辞典》是在1923年商务的《英汉双解韦氏大学字典》将完工时,才开始组织编译的。②汪家熔:《商务印书馆英语辞书出版简史》,商务印书馆编:《商务印书馆九十五年》,第661~677页。但是,仔细阅读《张元济日记》,发现商务印书馆酝酿这一辞典既不是开始在1913年,也非1923年前后,而应该在1917年。其时在讨论编译《韦氏大字典》的同时,③关于《韦氏大字典》的编译,参见邹振环:《张元济与“韦伯斯特辞典”的编译与出版》,上海档案馆编:《上海档案史料研究》第十四辑,上海:三联书店,2013年,第108~130页。张元济与商务印书馆编译所的同仁们则开始研究日本出版的英和辞书。《综合英汉大辞典》的最初构想的提出,与商务印书馆研究日本的英和辞书有关。

商务印书馆创建以来,一直与日本学界有着千丝万缕的联系,从早期为国文教科书编纂聘请的日本顾问,到《东方杂志》对日本《太阳》杂志的模仿,都可以见出。1917年2月20日张元济日记记载,高梦旦送来一本日本英语教育家斋藤所编的《熟语本位英和中辞典》,计划编译,陈慎侯估算“每面四角,梦旦以为不足”,张元济同意翻译。④⑤⑥张人凤整理:《张元济日记》(上),石家庄:河北教育出版社,2001年,第228、229、269页。日本《英文法字典》是何书,是否与斋藤有关,待考。1917年2月22日商务内部的编辑黄士复“出示日本《英文法字典》,拟译”。⑤张人凤整理:《张元济日记》(上),石家庄:河北教育出版社,2001年,第228、229、269页。日本《英文法字典》是何书,是否与斋藤有关,待考。一个多月后的4月7日,高梦旦与一些留日学者接触后,留日学者“寄来了斋藤《英和中辞典》,嘱托编译办法一纸,编费两千元”,张元济表示同意。⑥张人凤整理:《张元济日记》(上),石家庄:河北教育出版社,2001年,第228、229、269页。日本《英文法字典》是何书,是否与斋藤有关,待考。即留日学者给高梦旦寄来了拟订的一份关于《熟语本位英和中辞典》的编译办法,提出要求“编费两千元”,得到了张元济的同意。这些留日学者中可能就包含上述提及的郑贞文、周昌寿等七八人,但是翻译斋藤《英和中辞典》一事后来在日记中似乎又没有了下文。

斋藤秀三郎(1866~1929),出生于日本宫城县仙台。1872年、1873年正是日本英学私塾发展的全盛时代,1874年11月他进入宫城英语学校,该校的习字、文法、数学、历史、地理、体操等课程,均用英语授课,斋藤1879年毕业,同年考入东京大学预科,1880年退学并考入东京帝大工部大学,专攻化学与造船,在该校受到英籍英文教师狄克逊(James Main Dixon)等学者的熏陶和专门训练。⑦James Main Dixon(1856~1933),1878年毕业于英国毕业于圣·安德鲁斯大学(Andrews University),1879年任教于日本东京大学工学部教授英语,他的学生有斋藤、夏目漱石等。1892年到1901年赴美国担任华盛顿大学英语文学教授,1905年起任南加州大学教授等职,著有Helps to the Mastery of English(1881年) ; English Lessons for Japanese Students(1886年) ; Elements of Word Formation(1890年)等。参见[日]佐佐木达、木原研三编集:《英语学人名辞典》,东京:东京株式会社研究社,1995年,第73页。1884年他将Swinton's New Language Lesson译成日文本《英语学新式直译》,由十字屋和日进堂合刊,成为日本英学史上著名的代表作。后执教于宫城中学校,1887年任第一高等学校助教授等职务。自称“日英子”,创立“日英社”。1893年出版处女作《英会话文法》(English Conversation Grammar),1896年他在神田区锦町三丁目创设正则英语学校,并长期担任该校校长。1904年出任东京帝国大学文科大学讲师。先后编有《熟语本位英和中辞典》(1915年)、《携带英和辞典》(Saito's Vade Mecum English-Japanese Dictionary,日英社1922 年)、《斋藤和英大辞典》(Saito's English-Japanese Dictionary,日英社1928年)等,堪称日本英语教科书编纂方面的大家,在日本英语学界有很高的声誉。1917年5月至7月《中外英字新闻》第24卷第10至14号刊有多篇关于《熟语本位英和中辞典》的讨论问答。⑧参见[日]大村喜吉:《斋藤秀三郎传》,东京:吾妻书房,1960年;[日]佐佐木达、木原研三编集:《英语学人名辞典》(第300页)将其去世的时间定为1930年。参见邹振环:《斋藤秀三郎与正则英语教科书在中国的编译与传播》,载《东方翻译》2013年第3期。《携带英和辞典》至1924年已经印刷了20版,1982年日本名著普及会还推出复刻本;《斋藤和英大辞典》1999年还由日外アソシエーツ株式会社重印。可见两种英和辞典具有很强的生命力。

《熟语本位英和中辞典》(Saito's Idiomological English-Japanese Dictionary),正则英语学校出版部(S.E.G.Publishing Department,Tokyo) 1915年初版,1917年出版改订版。全书1594页,分前后两编,前编从A-L,后编从M-Z。大正四年七月十四日印刷,七月二十日发行。发行兼印刷者为左藤文左卫门,印刷所为日英社工场,发行所为正则英语学校出版部。书名中有“熟语”。汉语中的“熟语”,通常指固定短语,熟语一般用词固定、语义结合紧密、语音和谐,是语言中独立运用的词汇单位,它包括成语、谚语、歇后语和惯用语等。熟语的特点,一是结构稳定,二是意义上有整体性。但是斋藤显然不是在这个意义上使用“熟语”一词的,其中有大量的一般名词,如Abacist,算盘,Adamant,盘石;也有形容词,如Accelerative,加速的;该书特别注意复合词,即所谓“熟语”的搭配关系,对像介词这样的功能做了详细的解释,如“Of”有4页半;“In”一词有10页;而“On”、“With”一词各占有11页的篇幅。书名中的“本位”是“基本”之意,即该书是以成语、惯用语、俗语等为基本内容的英语和日语的对译中型词典。该词典问世后颇受好评,被称赞为“熟语丰富”、“译语洗练”、“文法精密”。斋藤还敏锐地洞察到面向本国人和面向外国人的英语辞典当有所不同,因此他不是简单的翻译。该书中很多方法被后来乃至于今天的学习型英语辞典所采用,被日本学界誉为“日本英和辞典史上璀璨夺目的金字塔”,是在日本辞书史上值得大书特书的辞典。斋藤所编的另一部《和英大辞典》收词5万,用例达12万条,是当时日本版最大规模的和英辞典。由于厚达14cm,所以戏称“枕版”。他继续贯彻《熟语本位英和中辞典》中的编辑思想:日本人的英语应该日本化,认为日本的英语不可避免地会带上日本人的烙印。该辞典随处可见词语搭配的例子,而不仅仅附在卷末,堪称独创。①[日]大村喜吉《斋藤秀三郎传》第二十四节“斋藤英和中辞典”,专门讨论斋藤在英和辞书编纂上的贡献(第392~439页) ;潘钧:《日本辞书研究》,上海:上海人民出版社,2008年,第231、239页。以下叙述中不断出现的《斋藤英和中辞典》、《熟语辞典》、《英和熟语词典》、《英和熟语大辞典》和《英和中辞典》,均为斋藤所编《熟语本位英和中辞典》的简称或略称。

二、朱树蒸与《熟语本位英和中辞典》的编译计划

商务印书馆在1917年4月同意留日学生关于斋藤《熟语本位英和中辞典》编译计划后,似乎没有了下文,之后与编译斋藤《熟语本位英和中辞典》有关的是一位在张元济日记中多次被提及的“朱树蒸”。

朱树蒸(?~1961),字企云,又名朱孔阳,英文姓名Tsu Zu-tsung,1907年夏毕业于南洋公学高等预科,先后任教于浦东中学、江苏省立第二师范学校(原名龙门师范学校)等,后任职于交通大学担任预科英文教师。1953年朱树蒸任职于上海文史馆,曾与212位馆员一起联名致信台湾耆老,宣传爱国、统一的思想。此信全文公开发表在香港《大公报》上。②参见霍有光、顾利民编著:《南洋公学一交通大学年谱》,西安:陕西人民出版社,2002年,第30页;费慧林:《海派庙市》,上海:文汇出版社,2010年,第188页;朱德天主编:《云间孔阳——朱孔阳纪念集》,上海:学林出版社,2006年,第101页;潘小松:《清末民初英汉成语辞典三序》,载《博览群书》2011年第6期;郑锦怀:《朱树蒸二三事——对潘小松文的补充》,载《博览群书》2011年第11期。20世纪10 至20年代他前后多次向商务印书馆投寄自己编纂的英汉辞书,并提出编译日本英和辞书的计划。1912年8月,商务曾花了“四百五十,又送书二十部”的代价,购入朱树蒸所编《英文成语辞典》,计划“将来排印末样,请伊复阅”。③张人凤整理:《张元济日记》(上),第7页。所编译的《英文成语辞典》,后来改名《袖珍英华成语辞典》,英文书名为A Pocket Dictionary of English Phrases with Chinese Equivalents,于中华民国二年六月(1913年6月)由商务印书馆初版,中华民国七年(1918年)四月四版。该书初版本的扉页标明,译者为“TsuZu-tsung,Nanyang College,Shanghai,(朱树蒸,南洋公学)”。

1916年7月7日,张元济日记中称“朱企云送来校订《袖珍英华成语辞典》及清册一本,已去徐闰全阅看,闰全复称:可用。企云又云:拟增补四分之一。闰全以为重排编入,最好不加价。已复企云,可照编。另复闰、企,补编另排,钉在书后,加价发售”。①张人凤整理:《张元济日记》(上),第114、115、182页。7月10日朱企云来函表示:“允三个月将补遗编成。”②张人凤整理:《张元济日记》(上),第114、115、182页。1916年11月15日朱企云“送来《英华成语辞典》补编稿十册”。③张人凤整理:《张元济日记》(上),第114、115、182页。在此基础上进行增广订补,即《增广双解袖珍英华成语辞典》,英文书名为A Pocket Dictionary of English Phrases with Chinese Equivalents and a Supplement,因其在《袖珍英华成语辞典》的基础上增加了一些新词条,故而改为此名。该辞典编译者:上海朱树蒸、平湖甘永龙、吴县吴继杲;校订者:江浦张世鎏、杭县李培恩。关于该书的发行,张元济非常关心,1916年12月9日他在日记中写道:“朱企云增补《袖珍英华成语辞典》,酌比原书多三分之一。现在发排,排完亦不必即印,俟伍昭扆《成语双解辞典》出版一年后,或初版销完再发行,免两书自相竞争。”④张人凤整理《张元济日记》(上),第193,464,484,488,495、497,514,615,617,615页。伍昭扆即伍光建。

朱树蒸的干劲很大。1918年1月29日他仔细读了斋藤的《熟语辞典》,又表示愿意试译《熟语辞典》。⑤张人凤整理《张元济日记》(上),第193,464,484,488,495、497,514,615,617,615页。伍昭扆即伍光建。2月19日又称可以“翻译及增补《英和熟语辞典》”,报酬1100元,并“索书一百部”。张元济和高梦旦商量决定可以“送五十部”,理由是之前《袖珍英华成语辞典》“送书二十部,此加倍送,应得四十部”,换言之,五十部已经多送了。⑥张人凤整理《张元济日记》(上),第193,464,484,488,495、497,514,615,617,615页。伍昭扆即伍光建。2月23日朱来“商定译补《英和熟语大辞典》办法,遂拟合同稿”。⑦张人凤整理《张元济日记》(上),第193,464,484,488,495、497,514,615,617,615页。伍昭扆即伍光建。3月2日又来“商酌增补《英和熟语辞典》事”。3月6日还提出“《英和熟语词典》加补《韦氏辞典》,确比前估之数为增,拟改为按条计算,大约每百条二元”。张元济答应与“编译所同人商议再复,查原估就原书比例估计,约须增五千四百条”。⑧张人凤整理《张元济日记》(上),第193,464,484,488,495、497,514,615,617,615页。伍昭扆即伍光建。1918年3月27日朱将“翻译《英和熟语词典》契约盖章送来,本馆亦即盖章交换。渠问初版共印若干,能否预定一期印再版”。张元济称再版无法定期,“初版必无滥印之理,如售预约,则必按售出之数略多”。⑨张人凤整理《张元济日记》(上),第193,464,484,488,495、497,514,615,617,615页。伍昭扆即伍光建。

1918年10月12日朱企云来函称原来计划翻译的《熟语大辞典》“所约增补诸人均陆续退出,己又病目,欲但译日本原书,其增补一事作罢”。陈慎侯与黄幼希认为“可将日本原书译完先印,以后再行增补,作为续编”。⑩张人凤整理《张元济日记》(上),第193,464,484,488,495、497,514,615,617,615页。伍昭扆即伍光建。10月15日张元济与陈慎侯商议,“拟先令在馆学生据《英文大辞典》选补一二百条,如尚有用,即请企云校改,并校排样,再议酬报”。⑪张人凤整理《张元济日记》(上),第193,464,484,488,495、497,514,615,617,615页。伍昭扆即伍光建。张元济认为如果仅仅译原书,不自行增补,就无法显示特色。如果朱氏确实因为“目力实有不及,不得已商请解除合同”。⑫张人凤整理《张元济日记》(上),第193,464,484,488,495、497,514,615,617,615页。伍昭扆即伍光建。合同是解除了,但张元济认为朱企云在英汉辞典编纂上是个难得的人才,因此1919年1月8日的日记中提到“拟聘朱企云到馆办理词典事,托[张]叔良致意,月薪拟百元。后又告叔良,不妨加至百一二十元。”但张叔良回话说“朱有回信,言辞不去师范一席,只可作罢”。⑬张人凤整理:《张元济日记》(下),石家庄:河北教育出版社,2001年,第683~684、739页。但是张元济似乎仍不甘心,“拟将《英汉词典》事划归词典部”。午饭后还将此事同邝富灼商量,邝“谓可行”;又说准备延聘朱树蒸在“专任词典事”。⑭同上,第684页。关于邝富灼,参见邹振环:《邝富灼与清末民初商务印书馆“英文部”》,载郑师渠、史革新、刘勇主编:《文化视野下的近代中国》,北京:中国传媒大学出版社,2009年,第538~551页。同年3月27日的张元济日记中写道:“朱企云前有邀入英文部之意,后渠以难辞校席为言。近又来说愿复来,要求加薪二十元,合成一百廿元。与梦翁商,即定局。”⑮张人凤整理:《张元济日记》(下),石家庄:河北教育出版社,2001年,第683~684、739页。似乎最后是邀请朱氏加盟商务的。

虽然朱树蒸因为身体原因,未能完成《熟语大辞典》一书的编译,但他在商务印书馆不断提出的“《英和熟语词典》加补《韦氏辞典》”等各种方案,应该对商务印书馆后来编纂《综合英汉大辞典》有很大的启发。朱树蒸尝试编译斋藤《熟语本位英和中辞典》等一系列努力,就如同一条鲶鱼,不断翻动着商务这一文化池塘,大大推进了商务领导层对于如何利用日本英和辞书这一问题的重视,并直接促发了商务印书馆将编纂《综合英汉大辞典》的工作提上议事日程。

三、《综合英汉大辞典》之编纂与特色

随着新文化运动的勃兴,商务印书馆面临新知识和新思潮的冲击,1918年2月10日,张元济日记写道:“《汉英辞典》应速出版。《植物学大辞典》应速出书。《动物学大辞典》亦宜速出。《植物名实图考》同。《物理化学辞典》应速编。《英语分类辞典》应速编。《日用百科全书》宜速排……《商业名录》速编、速排,迟则旧。”①张人凤整理:《张元济日记》(上),第477~478页。这一段记述很可以见出张元济内心对于新思潮冲击带来的社会知识的迅速更新而感到深刻的焦虑,这种紧迫感在日记中流露无遗。

商务印书馆编译所在1921年决定成立英汉实用字典委员会和英汉字典委员会,这一委员会也使各种英汉辞书,包括之后出版的《综合英汉大辞典》之编纂有了重要的组织保证。黄士复和江铁两位执行主编的《综合英汉大辞典》(A Comprehensive English-Chinese Dictionary)是1928年1月由商务印书馆初版的。②该书初版扉页上题为“1927年”,但版权页则为“中华民国十七年正月”。估计1927年开始印刷的上册,1928年正月印制完毕。《韦伯斯特大辞典》是1828年问世的,也许为了宣传的需要,商务故意将1927年已经面世的《综合英汉大辞典》的正式出版时间推迟一年,是为了取得两个100年对应,参见《一百年前》,《申报》1928年8月25日第7版。初版是两册本,每册分正编与补编,上册A-O,分正编和补编,正编1848页,补编230页;下册P-Z,从1849页至3106页,补编231~418页,全书附录该书收单语、复合词、略语、地名、人名、教名等语词共计13万多条,其中成语约74000条,例证60000条,插图1200多幅,图表30种。其中单语及复合语11万,外来语3000,附录部分170多页,依次为“古今地名人名音释”(地名音释、人名音释、地名补编、人名补编) 9400条、“教名音释”600条、“类语及对语”700条、“略语”2700条、“中国地名表”3000条、“不规则动词表”300条。

《综合英汉大辞典》堪称是英汉字典委员会的重要实绩之一,该书是以《熟语本位英和中辞典》等日本的英和辞典为参考,博采英美两国各种英文字典之长,在搜罗最新材料的基础上重加编次。该书的序言强调:“坊间英汉字典大都专据一书略加增补,本书曷为独综合各书,舍易而就难耶!以英美字典各有所长,须荟萃改编,俾适合于我国之需要。故现行英汉字典十之七八皆以美国Webster氏各种辞典为蓝本,韦书之佳固不待言,然如Century字典,Standard字典,亦美国之名著,而吾国依据之者殊鲜;又如英国之Oxford简明字典,取大字典之精华重加编次,期便实用,此书简明赅括,世之治英文者无不奉为宝典,而吾国用者独罕,诚足怪也。”根据该书“编辑大纲”,选入的主要字典有The Oxford Dictionary,The Concise Oxford Dictionary,Websters New International Dictionary,Websters Collegiate Dictionary,Funk&Wagnall's New Standard Dictionary,Funk&Practical Standard Dictionary,The Century Dictionary and Cyclopedia等,编者反复强调该书是“综合英美各字典之长,搜罗最新材料,重加编次,方适于现代需要”。只是在“编辑大纲”的“例解”部分称“综合英美字典之材料,有时犹虞不足,须参以他书”。其中就特别提到斋藤秀三郎所著《英和中辞典》,称“日本斋藤秀三郎所著《英和中辞典》,虽往往根据O.D.及C.O.D.,而其自行搜集材料重新编次之处亦复不少,对于助动词、前置词、接续词,皆有独特之研究,此外常用之语。如any、as、get、go、have、it、make、so、some、that、the、well等,亦均有精详之例解。斋藤氏为日本英文法大家,故其书多取文法上之说明比较,在字典界尤为特色。本书于斋藤《英和中辞典》之长所悉加采纳,凡常用之字比较上述各书之例解,择善而从(例如a字大体以O.D.为根据而采C.O.D.,P.O.D.等补充之; the字则取斋藤中辞典)”。③黄士复、江铁主编:《综合英汉大辞典》“编辑大纲”,上海:商务印书馆,1928年初版。文中O.D.指《牛津辞典》(Oxford Dictionary) ; C.O.D.指《简明牛津辞典》(Concise Oxford Dictionary) ; P.O.D.指《袖珍牛津词典》(Pocket Oxford Dictionary)。在解释“本书释义”的第十条又指出:“英语之解释,有时在英美本国可以从简,而在他国则非详细译注不易领会者,亦有在英美宜详。而在他国反可以从略者,亦有因眼光不同,而须变换其解释者,此等之处皆不能拘泥原书,有时且须以第三国之英语字典为参考;日本《模范新英和大辞典》,注解简洁,学术名辞之译语亦颇审慎,井上《英和大辞典》解释精密,而留意于英美之特殊惯用语,斋藤《英和中辞典》注重于单语与成语意义之连带关系,并有其独特之例解,以上三种在日本英语界久称名著,本书亦兼采其长。”④黄士复、江铁主编:《综合英汉大辞典》“编辑大纲”。

该辞典主编称此书前后编纂费时六七年,几经修订,前后参与编译者多达数十人,修改四五次,因此“劳费至此远非初料所及”。参加计划者有王云五、江铁、何崧龄、高梦旦、陈承泽、黄士复;编辑主任为黄士复和江铁;参订者为王岫庐(即王云五)、何崧龄、陈承泽,分担编辑者有文元模、李希贤、吴蘅之、周昌寿、林骙、胡嘉诏、程选公、郑贞文、谢六逸、戴鸿儒、罗鼎、顾寿白。其中大多是日本留学生,不少属所在学科的一流学者,如文元模是东京帝国大学的理学学士,曾入柏林大学研究,在数学和物理学方面都有造诣,著有《从牛顿到爱因斯坦》、《科学之价值》、《相对原理及其推论》等;李希贤曾留学日本早稻田大学,在法政方面有较深的成就,著有《财产进化论》等;周昌寿考取日本帝国大学专攻物理学,师从石原纯,获理学士,毕生致力于物理学著作的编译工作,参与物理学名词术语的统一工作,是早期向国内介绍量子论和相对论等物理学新成就的学者;胡嘉诏是日本京都帝国大学工学学士,归国后致力于交通建设事业,长期担任铁路工程师和江西省铁路局总工程师;郑贞文曾留学日本东京高等学校,获日本九州帝国大学理论化学理学士学位,曾任国立编译馆专任编审兼自然科学部主任和译名审查委员会主任、福建省教育厅长,著有《无机化学命名草案》、《有机化学命名草案》、《中国化学史》等;谢六逸留学于日本早稻田大学,后创设闻名于海内的复旦大学新闻系,任主任,为全国大学设新闻系之嚆矢,被誉为中国现代新闻教育事业的奠基者之一;戴鸿儒曾留学日本京都帝国大学工学院矿物化学系;顾寿白留学日本长崎医科大学,编有《生理卫生学》、《生理卫生学》、《人类学大意》、《内分泌》、《气候与健康》、《人类学》、《疾病原因论》、《重要内科病概说》、《寄生虫》、《营养论》等,译有日本上野一睛著《人体生理》和永井潜著《食物及营养》等。但最初提出“《英和熟语词典》加补《韦氏辞典》”方案的朱树蒸却不在名单之中,历史中经常有这样的遗忘。

商务印书馆精心筹划,在《申报》广告中称:“本书博采英美两国各种字典之长,更以日本之英和辞典名著为参考,搜罗最新材料,重加编次,以期适合现代需要。此种综合编辑方法,在我国英文字典界,实为空前之创举。其内容之丰富,例解之实备,新字新义之多,足为东亚英文字典之冠。担任工作者数十八,费时六七载,始克告成。编辑诸人均为文、理、医、工、农林、法政、经济各科专家,译义精审,方面广博,故此书又可兼充百科辞典之用。”并列举了《综合英汉大辞典》的26大特色:

1.依据准确:慎择内容精审之英美字典以资依据,极为准确。

2.综合众长:比较研究而定采择方针,故能容纳众长,特色独多。

3.内容丰富:单字成语用例及新字,在中外同类书中为最备。

4.解释精审透彻:释义精详审慎,一见即得彻底之义藴。

5.析义区别精细:义有广狭新旧正误等之别者,细加分析。

6.标举关连用语:字之意义与其前后用语相关者,均连带标列。

7.参用英汉合解:多以英语补助解释,意义因之益广。

8.分别英美异同:英美字义或用法不同者均为标出,并加说明。

9.列举字典异说:各字典有异说者,列举以供参考。

10.译语正确适用:依定义内容译以相当事物,故汉译正确适用。

11.译义赅括详明:多用适宜汉译以尽义藴,多标应用方面以明义界。

12.参译简明定义:内容非定义不明者,参译简明定义,力求信达。

13.兼顾语气神情:所译语例,于意之外,多兼顾其语气及神情。

14.用法备举:字之惯用及与他字联系等,分项列举,详细说明。

15.引证详晰精当:博引例证,浅显切当,足助解释而便应用。

16.例解互相联络:例解往往互相联络,令字义用法益广。

17.文法详说:文法上应行注意之点,说明极为透彻。

18.前置词精解:前置词义藴广泛,特为剖析,例举精详,深入浅出。

19.前置词正用:前置词典他字之关系,均为标示,以免误用。

20.常用语特详:析义辨用,例证解释,力求精详,与一般字典迥异。

21.成语质量丰富:一般及百科方面成语,除古废罕用外,搜罗极富。

22.成语意义明确:成语按主要字义分纳,多加例解,意义极为明确。

23.新语新义极多:新语新义,竭力搜采,颇多英美字典所无之材料。

24.百科用语宏富:取材包罗百科,新颖宏富,可充百科辞典之用。

25.外来语详明:多用英汉合解,图加例释,欧战后者采纳尤多。

26.图表翔实:插图丰富,表解精详,极便参考。①《申报》1928年1月1日第7版。

商务印书馆还以《综合英汉大辞典》中之解释举例:“Sat'ya-gra'ha(sūt'ya-grū/ha),[印]【名】眞理把持主义,甘地主义。一种政治宗教的教义,为印度改革家兼政治领袖Mohandas K.Gandhi所倡道,置重于消极抵抗(passive resistance)及不合作(noncooperation,见补编)之效力以反对虐待。”重要的特色还有“新语新义:本书尽量搜采,单字如phonofilm,有声电影; phenium,铼; radon,氡; extrality,治外法权; salariat,支薪阶级; Shavian,萧伯纳的;新增之义如: tittle,字幕; trick,(摄影的)诡技; drive,总努力;成语如crossword puzzle,纵横字谜; civil disobedience,和平抵抗; sensitized vaccine,感作苗浆; hono(u) rsystem,荣誉试验制等,多为中外英语字典所未见。”②《申报》1928年3月1日第5版。并进一步强调了该辞典三方面的功能:“读书:本书包含单字十三万条;成语七万四千;新字新义尤能尽量采入,任读何种西文书,本书均可解释疑难。作文:本书于字义以外,说明各字在文条上应行注意之点,双广附例证多至六万余条,于作文睁之参考。翻译:释议请审,敬同列各字黄之异说以实,比较百科术语,并请以定义的解释与概括,说明于从事译释者极多助益。”③《申报》1928年3月15日第3版。

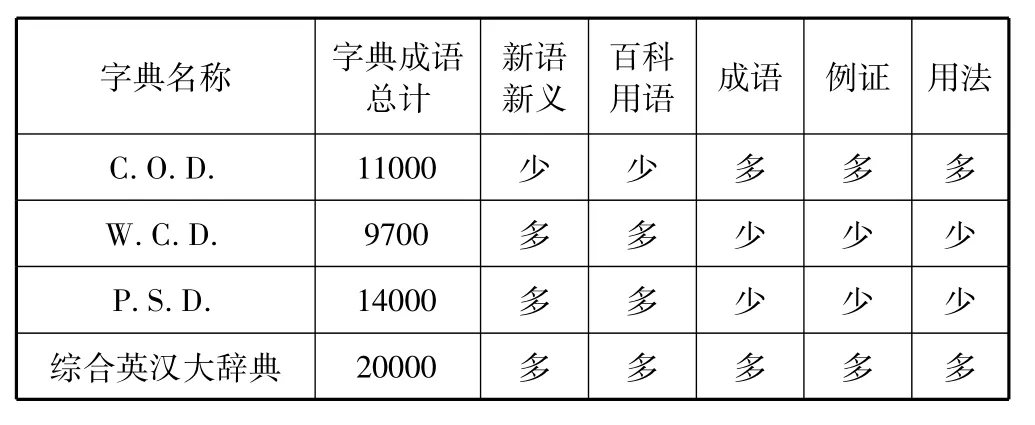

该馆还特别将《综合英汉大辞典》与英美同类辞典,如英国The Concise Oxford Dictionary(简称C.O.D.)美国Webser's Colleginte Dictionary(简称W.C.D.) 及Funk&Wagnall's Practical Standard Dictionary (简称P.S.D.),进行列表比较:

字典名称 字典成语总计新语新义百科用语成语 例证 用法少少多多多W.C.D. 9700 C.O.D. 11000多多少少少综合英汉大辞典 20000多多少少少P.S.D. 14000多多多多多

通过上述比对,得出结论:“本书内容丰备,不特为东亚字典之冠,即英美两国字典中之名著亦不能及。”④《申报》1928年2月4日第3版。并称:“Oxford各种字典之精博,尤称卓绝,在我国出版界中能采纳该书特色者,实以本书为嚆矢。新语新义,日益增多,本书参考最新出版物多种,尽量搜采,详加解释,极合时需。本书释义,精审确切,译语务取吾国相当事物,而以定义为补助,力求信达。例解详明,图表丰富。所收单字及成语,超过二十万条;百科用语,新颖赅博,尤合现代之需要。”“本书博采英国Oxford,美国Webster,Standard,Century各种字典之精华,重新编辑,并以日本著名英和辞典为参考,以专门辞书报纸杂志等为补充;综合东西名著之优长,成一无美不备之字书。”⑤《申报》1928年1月17日第5版。在题为《一百年前》一文中称:“在一百年前(1828年)的夏季,韦勃斯特(Webster)的字典开始在美国出版,使当时的读书界耳目为之一新,至今仍不失为世界字书名著之一。在今年的夏季,我们把《综合英汉大辞典》全部出版了。我们虽不敢说此书能与韦勃斯特的字典有同样的威权,但其综合世界各种字书名著的优长,搜罗一切最新的材料,加以精密的编制,确系东亚英语字典中一大创作。且于字典本身以外,兼含百科辞书及文法参考书的性质极合于国人的最新需要。”⑥《一百年前》,《申报》1928年8月25日第7版。作为编纂者和出版方的商务印书馆,在对该辞典的特色解说方面,自然不无吹捧,但以具体数据进行阐述,还是令人信服的。

四、《综合英汉大辞典》之影响

《综合英汉大辞典》以收词甚多、例证丰富、词目和例证译文基本采用白话,深受学界译者的欢迎。时任复旦大学校长的李登辉称该书“内容既极美备、而释义又力求精确、为我国惟一之英汉大辞典、嘉惠士林、洵匪浅鲜”。①《申报》1928年8月1日第5版。著名学者吴稚晖在评论商务版《英汉模范字典》时也指出:“《英汉模范字典》与贵馆前编《综合英汉大辞典》,为近今新出版之两大奇书。国人治外文日益猛进,由移译时代而进于创作时代,此两空前之好字典即研治外文发达精进之结果。《模范字典》不惟为读者得良师,而又为作文得南针。就国人之得失,而穷英文之短长乃英汉字典之第一大进步。方之今日市上流行之移译英典或日典者,足为袖珍字典之王矣。得《模范字典》日置手头,又得《综合大辞典》贮之书架,直可独修英语,无论读书作文皆能左宜右,有不假外求矣。真年来出版界之名作也。”②《申报》1930年3月7日第1版。

胡开宝通过详细比对认为,1930年上海民智书局出版的汤浩翻译的英国柯尔(G.D.H.Cole)《英国最近之社会与经济政策》(The Next Ten Years in British Social and Economic Policy)一书中的“社会主义者”、“股份”、“工业家”、“职工组合”等应该来自该词典,而1931年由上海北新书局出版的梁遇春翻译的英汉对照本《一个自由人的信仰》中的译词,有多处以全盘或部分吸收的方式,采用了该词典,如“喀莱尔”、“居宅”、“无能”、“约伯”、“尼采”、“风琴”、“畏缩”等。③胡开宝:《英汉词典历史文本与汉语现代化进程》,上海:上海译文出版社,2005年,第231~232、167~170页。《综合英汉大辞典》收录了大量的科学术语,其中大多数被1934年上海正中书局出版的《化学命名原则》等各类双语专科词典所采用。1932年商务印书馆出版的傅式说和胡荣铨翻译的William Mcpherson和William Edwards Henderson所著的《化学概论》一书,其中“焦煤”和“石墨”的译法明显是《综合英汉大辞典》提供的,“二氧化碳”和“臭氧”也可能是受《综合英汉大辞典》影响。1940年《申报》刊载的《欧战地名考》一文称:“西线战事告紧以来,各路军队进退,迅速异常,一般读者,多以各通讯社所译地名,参差不齐为苦,本刊兹乃随时就欧洲大小战场,作地名考,络续发表,其内容以与时事有关者为主,他如人口,物产,风俗之属地理学者,则付缺加,所用译名,系以商务印书馆出版《综合英汉大辞典》为依据,取其便利而已,(实则各通讯社苟能不惮烦劳,仿此为之,则地名译名,自可不约而同)编者附志。”④《申报》1940年6月2日第13版。汪家熔称:自从《综合英汉大辞典》问世后,除了成语、缩略语这些专门辞典外,其他英汉词典都相形见绌了。据说该辞典出版后几年,林语堂在文章中也赞扬该书的成绩:“近年中国出版界都已知道《牛津字典》之佳处,《综合》出世,我看见序文提及《牛津字典》,非常高兴,查查内容,都还不失原旨。这部书给翻译家查查是够用的了。”⑤汪家熔:《商务印书馆英语辞书出版简史》,商务印书馆编:《商务印书馆九十五年》,第661~677页;《清末至建国初的英汉词典》,汪家熔:《商务印书馆及其他》,北京:中国书籍出版社,1998年,第314~328页。

但《综合英汉大辞典》对斋藤为代表的大正时代英和辞典的模仿一直受到诟病,如1948年陈东林《谈英汉辞典》一文中指出:“因为这字典完全不用英文的解释,而且大部分是根据日人斋藤的《英和中辞典》编译而成。收词的丰富,成语用法的详尽,在当时的英汉辞典中可以说没有一部可以和它匹敌,但是它却有一个很大的缺点:动词和介系词的习惯用法,它完全根据斋藤特有的系统排列,所以检查时非常不便。”⑥陈东林《谈英汉辞典》,载《生活周报》1948年第204期,第6~7页。1956年董秋斯在《翻译工作中的汉语规范化问题》一文中也认为:“一般翻译工作者用得最多的是商务印书馆的《综合英汉大词典》,这本词典是抄袭了日本人的、注解中夹杂有许多莫名其妙的日本名词,如‘条悬木’之类。”⑦《现代汉语规范问题学术会议文件汇编》,转引自吉少甫:《“出版”考(续)》,载《出版发行研究》1991年第5期。这里所说抄袭对象,其实是《综合英汉大词典》明确说明的编纂时参考了《日本模范新英和大辞典》(神田乃武等编《大增补模范英和辞典》,1916 年)、井上十吉编《井上英和大辞典》(1915年),特别是斋藤的《熟语本位英和中辞典》。该词典中确实有大量的日语借词,如doctor(博士)、hothouse(温室、暖室)等,但这些恐怕不足以说明可以用抄袭这样的判语。事实上,《综合英汉大词典》在大量吸收了以斋藤《熟语本位英和中辞典》为代表的大正年间日本英和辞典的精华,但是这种吸取并非原版照搬,其中有不少增补。①如可比较“Adder”一词的解释:斋藤《熟语本位英和中辞典》称,“Adder”,名词,蝮蛇,毒蛇的一种([日]斋藤秀三郎编:《熟语本位英和中辞典》,东京:正则英语学校出版部1917年改订版,第12页) ;《综合英汉大词典》在“Adder,蝮毒蛇之一种,俗称土虺蛇”一条解释下,接着还有Adder = bead(可治毒蛇咬伤之圆石) ; Adder = bolt(蜻蛉、蜻蜓) ; Adder = fly(蜻蛉、蜻蜓) ; Adder = gem(可治毒蛇咬伤之圆石) ; Adders = fern(木龙骨) ; Adder = spit(蕨) ; Adder = stone(可治毒蛇咬伤之圆石) ; Adders= tongue(瓶尔小草) ; Adders = wort(拳参)。参见黄士复、江铁主编:《综合英汉大辞典》,第30页。在对《综合英汉大词典》的评论中,戴镏龄在《商务印书馆与英语书刊》一文中的分析最为客观和中肯,他认为《综合英汉大词典》“是一部较为成功的编著”。该书取材来源为《熟语本位英和中辞典》。指出斋藤的英语教材和英语辞典“以搜集的材料为基础,在分析上善于比较英语与学习者本族语的结构异同,对中国学生颇有启发,所以他的《熟语本位英和中辞典》有英、美辞典,尤其美国辞典所不具备的精华。商务把这些精华毫无遗漏地收进了《综合》。尽管斋藤所着眼的是书面语言,部分又是较旧的书面语言,分析上也有偏重形式之处,他的辞典确有独到的颇大的参考价值。商务编译斋藤,竭尽了全力,《综合》可以说在我国出版界移植英和辞典上开辟了新的途径。《综合》编辑人中有为数颇多的留东学生,而稿件又经慎重审校,故译文可靠,比之有些辞书抄袭英和辞典,望文生义,不求甚解,以至错误屡见不鲜,那是不可同日而语的。商务不请任何社会名流为《综合》作序推荐,然而《综合》不胫而走,其成功固然超过《双解韦氏大学字典》(即1923年出版的郭秉文和张世鎏编《英汉双解韦氏大学字典》——引者注),甚至为颜惠庆的《英华大辞典》所不及。因为商务从事《综合》的编译,已有编印两书的经验可借鉴,故能针对当时中国人学习英语的需要。再则《综合》编译历时之久,取材途径之广,也远过于两书。《综合》还有值得称道之处,即编译者多通晓专科知识的人,如医学、生物、化学、佛学、法律等等,包括日后以译法国作品知名的黎烈文,各尽所长,通力合作。主持人明白,只懂英语不一定能为‘综合’性英语辞典作出贡献,而一本略具规模的语言辞典,内容总在若干方面涉及多科知识的。单从纯粹语言学习角度看,斋藤的‘熟语本位’被移植到《综合》中,对过去教英语及译英语书的人提供了相当大的方便。这实际上也是承认我国会写会说英语的人虽已增多,而日本进入大正年代,外国语辞典编辑却有为我国取法的先进之处,和明治年代井上哲次郎复印罗存德《英华辞典》的情况大不相同了。斋藤的辞典印于大正四年,商务采用它,已为昭和初年。比之以前商务袭用南日恒太郎、神田乃武等日本英语学者编著,这次移植斋藤是跨进一步了。”②《戴镏龄文集》,广州:广东人民出版社,第275~276、352页。戴镏龄在《辞典述评》一文还指出:“日本明治维新后130年左右努力教英语学英语的实践也曾给予后人很多可贵的经验,主要体现于教材及工具书,斋藤的词典是其中的佼佼者。斋藤以习语及句子结构为重点,对于外国学生,尤其对于那些翻译英语的日本人,可能帮助很大。而就一般外国人说,解决上述问题也是学好英语的一个关键。……但限于时代,斋藤所用例证偏重书面语言,忽视口语及19世纪后叶以来的重要资料,这一点怕是日本明治年代英语教材中常见的缺漏。”③《戴镏龄文集》,广州:广东人民出版社,第275~276、352页。

《综合英汉大辞典》1933年还推出“缩本”,1937年合订为一册本,合正编、补编为一体,合订本除保存一切原有优点外,还将理化名词依据部定译名改正,人名地名亦重加校订,又有增补,内容益精。“原书分装两册,每册分正编补编两部分,各自起讫,翻检略感不便。合订本为弥补此项关憾起见,特将全书加以整理在一贯的顺序下,合正编补编为一体,极便检查。书式放大,合订一册,亦便于取携。”④商务印书馆英汉辞典广告,《申报》1937年5月9日第1版。1948年出版战后增订《综合英汉大辞典·附新字补编》四开本,布面一巨册。商务印书馆的发行广告称:“近十余年,尤其是第二次世界大战结束后,英文新字产生甚多,新近学生的新词和新义,亦复不少。敝馆特广稽英美新出版各种辞典,搜集五千余条,辑为《综合英汉大辞典》的《补编》,典与正书合印一册,形成一个整体,翻阅检查,均极便利。本书原为我国英汉辞典中的权威作品,兹经増订,堪称时代前研治英语文者唯一新颖完备的工具书。”①《申报》1948年11月27日第2版1948年该书又有程选公增订本,在初版基础上还增加了发音例解、文法用语表、略语表等,书末还有中国地名表、不规则动词表等。②北京图书馆编:《民国时期总书目·语言文字卷》,北京:书目文献出版社,1986年,第200页。《申报》上所见该辞典的发行广告最晚为1949年2月10日第2版,可见该辞典的影响至少持续了二十多年。直到1951年还有读者对之进行批评,称该辞典增订本第三版中“有许多看不懂的句子,例如: Not-self(意识我以外之物) ; To throw open the offices(登用人才) ; To have a hild by one's wife(妻有所出) ; To fall a prey to a tiger (成为虎之牺牲) ; Haven will raise me up a deliverer(天其令救我者出世)”,提出批评,认为“没有用大众的文字来解释”。③玉明:《对“综合英汉大辞典”的一点意见》,载《翻译通报》第二卷第六期,1951年6月15日,第18页。徐式谷在《中国近代、现代英汉双语类辞书出版回眸》一文称:“该辞典因收词多和质量优异而畅销多年,直至20世纪下半叶仍流行于东南亚华人社区。”④徐式谷:《英汉翻译与双语类辞书编纂论集》,北京:商务印书馆,2013年,第295~325页。

无论是当时的学界,还是后来的中国词典史编纂者,都对《综合英汉大辞典》有很高的评价,如20世纪40年代徐调孚在回忆谢六逸的文章中就指出:“现在我国出版的最详备的英汉词典,要算是那部《综合英汉大辞典》罢,在这部辞典的许多编辑人员的名字中,你可找到‘谢六逸’三个字。”⑤徐调孚:《再忆谢六逸先生》,载《文艺复兴》1946年7月第一卷第六期;转引自陈江、陈庚初:《谢六逸文集》,北京:商务印书馆,1995年,第389页。胡开宝认为,“无论是从编纂方法还是收词总量角度看,《综合英汉大辞典》堪称20世纪我国双语词典的鸿篇巨著,即使与20世纪末出版的大型双语词典相比也毫不逊色”。⑥胡开宝:《英汉词典历史文本与汉语现代化进程》,上海:上海译文出版社,2005年,第43~44页。雍和明等著《中国辞典史论》也称:“从20世纪30年代起,英汉词典开始注重拓宽语料选择范围,以多部英语单语词典为蓝本,适当增强自身特色,逐渐形成了比较清晰稳定的宏观和微观结构体系。《综合英汉大词典》突破双语辞典直接从国外单语词典翻译而来的传统做法,采取兼收并蓄的编纂原则,在体例和收词等方面采Websters Collegiate Dictionary和Concise Oxford Dictionary等各家之长,借鉴英美词典的不同特色,在宏观和微观结构上自建体例,是中国第一部比较规范的、结构相对科学的综合性英汉语文词典,是借鉴成形的首部标志性词典。”⑦雍和明等:《中国辞典史论》,北京:中华书局,2006年,第451页。陈东林在《谈英汉辞典》一文中指出,在1928年《综合英汉大辞典》出版之前,商务印书馆的英汉词典基本上都是根据原本的英文词典翻译而成,因此可称为“原本英文字典的翻译时代”,而“《综合英汉大辞典》的出版,可以说是替英汉字典划了一个新纪元”。⑧陈东林:《谈英汉辞典》,载《生活周报》1948年第204期,第6~7页。

五、小结

商务印书馆所编纂的《综合英汉大词典》,最初的构想是在1917年受到朱树蒸以斋藤《熟语本位英和中辞典》为主加补《韦氏辞典》的编译计划的启发。《综合英汉大词典》大量吸收了以斋藤《熟语本位英和中辞典》为代表的大正年间日本英和辞典的精华,但并非原版照搬,同时也大量吸取同时期各种英文辞典的优点并根据新时代的需要进行了不少新增补。该辞典的编纂者大多是留日学生,属各个专门领域,如医学、生物、化学、佛学、法律等的专家,不少系所在学科的一流学者,他们通晓各种专门知识的基本术语,能在完成编纂的过程中各尽所长。该辞典的编纂构想和方法,以及编纂者群体,都无不体现出了该辞典不断倡导的“综合性”特色,且能吸收斋藤辞书编纂为日本人使用辞典的宗旨,在针对中国读者的学习英语需要方面通力合作,使《综合英汉大词典》不仅为中国出版界移植英和辞典上开辟了新的途径,而且为中国英汉辞书史开创了一个“新纪元”。

[责任编辑陈文彬]

Create a New Era in the History of English-Chinese Dictionary: Compilation,Features and Impact of A Comprehensive English-Chinese Dictionary

ZOU Zhen-huan

(Department of History,Fudan University,Shanghai 200433,China)

Abstract:A Comprehensive English-Chinese Dictionary is a landmark of English-Chinese dictionary by Commercial Press,also is a peak of English-Chinese dictionary compilation in the 1920s in China.This article,focusing on the matters that were involved in the compilation of the dictionary,points out that this program was initiated in 1917 due to Commercial Press's attention to the codification of English-Japanese dictionary and the program of Saito's idiomological English-Japanese dictionary.The Dictionary comprehensively absorbed the entries and structure from contemporary English-Japanese dictionaries,but also the advantages of English dictionaries.The compilers were mostly Chinese students in Japan or the new school graduates in various specialized fields; they had knowledge of the basic terminology of each discipline.All of these aspects reflected the constant advocacy of“comprehensive”advantage.The Dictionary opened up new avenues for the transplant of English-Japanese dictionaries in China's publishing industry,and ushered a new era in Chinese-English dictionary.

Key words:A Comprehensive English-Chinese Dictionary; Commercial Press; Saito's idiomological English-Japanese dictionary; new era

[作者简介]邹振环,复旦大学历史学系教授,博士生导师。