纳米比亚湖山铀矿床地质概况

2016-04-22荣建锋林泳钊王照良

荣建锋,林泳钊,王照良

( 中广核铀业发展有限公司,北京 100029)

纳米比亚湖山铀矿床地质概况

荣建锋,林泳钊,王照良

( 中广核铀业发展有限公司,北京 100029)

摘要:白岗岩型铀矿是纳米比亚主要的铀矿床类型,纳米比亚湖山铀矿被众多研究者视为当今全球最重要的铀矿发现。白岗岩型铀矿集中产出在元古界达玛拉造山带中,是造山期后岩浆作用的产物。白岗岩易于侵入Nosib 群罗辛组和可汗组地层中,为6 种,其中D 型、E 型是主要的含矿白岗岩,构造断裂和穹窿的转折部位是有利的成矿位置。湖山铀矿床是中广核集团中广核铀业发展有限公司完全持有的特大型海外铀资源开发项目,将为中国核电发展提供有力的燃料保障。

关键词:铀矿;湖山铀矿床;白岗岩型;纳米比亚

湖山铀矿床英文名称是Husab Uranium Deposits,原称Rossing South Uranium Deposits,位于纳米比亚埃龙戈地区,北距罗辛铀矿约7km,南西距旅游胜地Swakopmound市约56km(图1)。湖山铀矿床是世界上最大的铀矿床之一,主要由北南向延伸的5个矿体(Zone1~Zone5)组成,被众多研究者视为当今全球最重要的铀矿发现,是继罗辛铀矿之后在纳米比亚的又一个白岗岩型特大型铀矿,是中广核集团中广核铀业发展有限公司完全持有的特大型海外铀资源开发项目。

图1 湖山铀矿床(Husab Deposits)地理位置及矿体分布示意图

湖山铀矿床的勘探工作始于2006年,2007年末一个反循环钻孔在地表覆盖层之下约40m处的铀异常揭开了湖山铀矿发现的序幕;2008年初,样品分析结果证实在纳米布沙漠边缘发现了一个重要的原生铀矿床;2008~2011年通过约500 000m钻探施工,控制了一条南北走向上长约8km的特大型白岗岩型铀矿带。湖山铀矿床属于白岗岩型铀矿,矿体主要发育在罗辛组和可汗组地层中,其成矿地质特征在很多方面与罗辛矿相似,目前已掌握铀资源量近30万吨U3O8,为全球第二大单金属铀矿床,它将为中国核电发展提供有力的燃料保障。

1 成矿地质背景

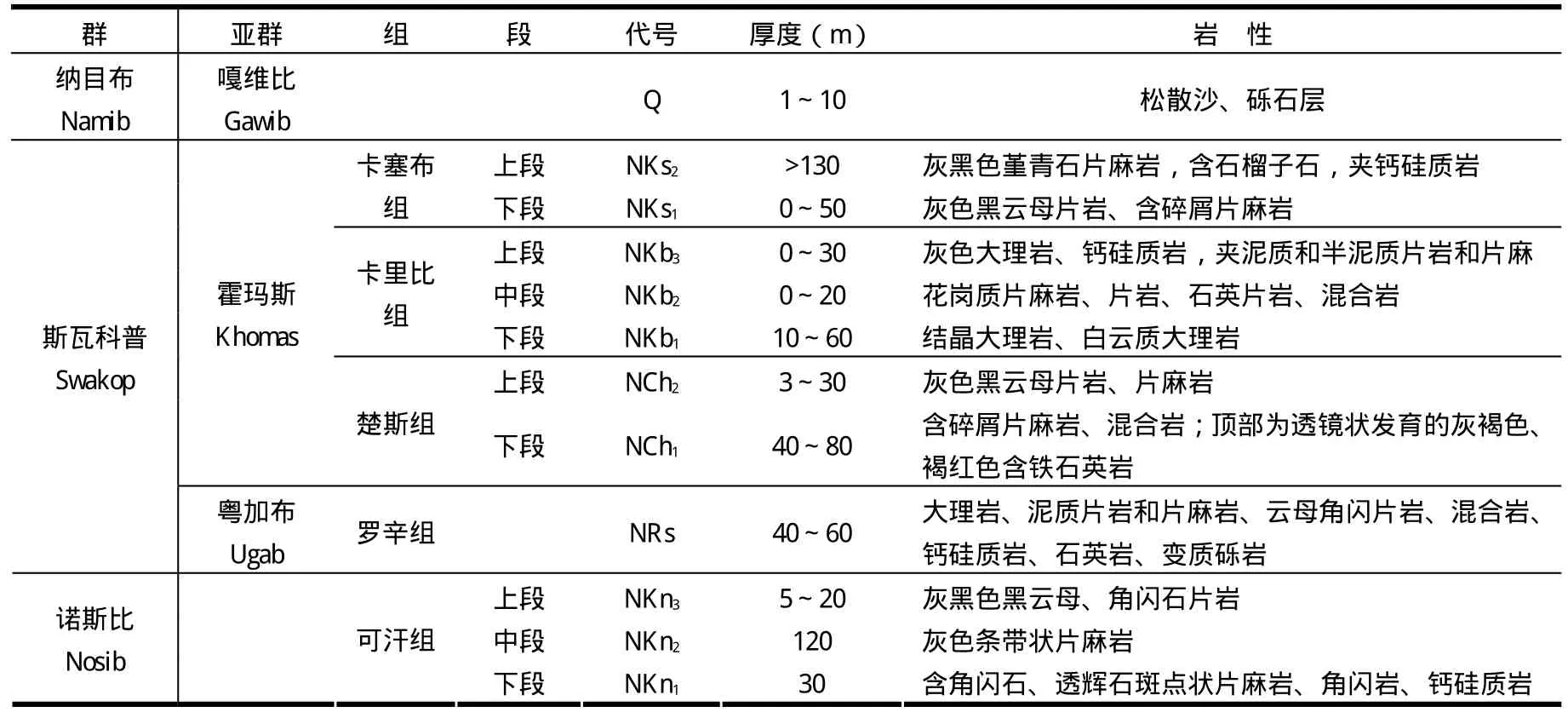

埃龙戈地区铀矿省位于纳米比亚中部沿海区的泛非达马拉造山带中部-南部区域之内,主要地层要素如表1所示。

埃龙戈地区铀矿省的大多数原生铀矿床在地理上沿狭窄地带分布,从东北的Valencia矿床延伸到西南的Ida dome(图1),分布范围大约为70×30km。含铀花岗岩与新元古代达马拉造山带南部-中部区域内的高温低压变质带相符合(Kinnaird与Nex,2007)。在该区域中,沿着Congo克拉通和Kaapvaal克拉通边缘发生的裂谷期后碰撞及相关的地壳缩短作用,在碰撞带中形成了强烈的等斜褶皱,以及相关的对古元古代到中元古代Abbabis变质杂岩体的古老片麻岩的剥露和成穹作用。泛非活动带中达马拉下部剖面的新元古代岩石以复杂的褶皱围绕在穹隆基底中心和盆地地形中。局部断层包括可能的逆断层,以及伴生的褶皱(Anderson与Nash,1997),为白岗岩熔融体提供了运移通道,以及供随后白岗岩和伟晶岩侵入所需的膨胀空间(崔斌,2000)。含铀白岗岩侵入体是结晶峰后变质作用的最后阶段的主要产物(Kinnaird等,2009)。在矿化的白岗岩中,供铀的原岩仍然是个未知数,但来自湖山项目其它区域的野外勘查证据,包括片麻岩基底直接的铀矿化,表明了在重熔过程中Abbabis变质杂岩体中金属有可能经历了再循环。

表1 达马拉造山带地层简表

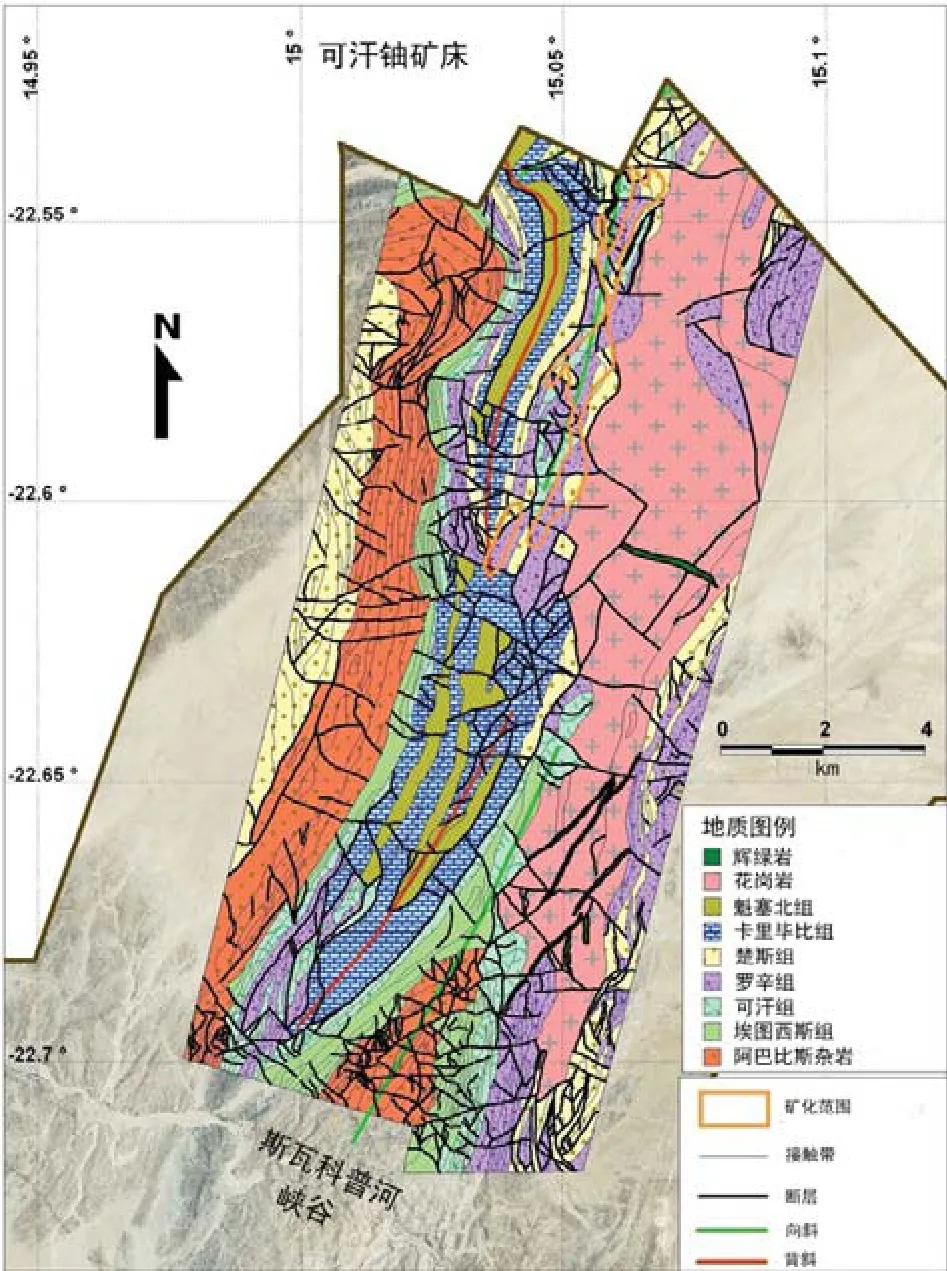

铀矿省中已知的花岗岩型铀矿有着普遍类似的特征,以及510Ma前的花岗岩侵位,表明了它们是同一套岩浆活动的产物(Kinnaird等,2009)。湖山项目区域地质概况如图2所示。

图2 湖山项目区域地质图

2 纳米比亚白岗岩铀矿床特征

纳米比亚白岗岩型铀矿床很多地质特征类似,这与它们可能是区域性岩浆侵入事件的产物息息相关。对勘探地质学家来说,这些共同的特征可以有力的指导找矿工作,结合对罗辛类型矿床成矿模型的理解,能够有效圈定湖山铀矿床的勘探靶区。纳米比亚埃龙戈地区白岗岩型铀矿床的特征概述如下:

2.1邻近基底杂岩体

已发现的白岗岩型铀矿床均位于752~710Ma的达马拉层序下部(Nosib至Swakop群下部)的岩层中,且接近穹隆的基底。矿床一般发育于距离Abbabis变质杂岩体露头和穹隆构造2~6km的地方。在某些区域里,特别是在Swakop河谷的基底杂岩体中具有强烈的铀浓度异常,与石英-萤石矿脉、白岗岩岩脉及含赤铁矿的蚀变集聚有关,变形及挤压构造在上覆的达马拉岩层中创造了膨胀空间。

2.2含矿地层特征

埃龙戈地区铀矿省的大多数白岗岩型铀矿床与达马拉层序下部特定的岩相有着密切的关系,主要是Khan与Rossing组的变质沉积单元。这两个组之间的平行不整合接触代表了陆源沉积(Khan组)的周期性间断,跟随其后的是一段以形成钙质岩型(Rossing组)为主要特征的时期。Rossing组之上的Chuos组地层代表了海洋冰期的一个中断,暂时阻隔了碳酸盐的沉积,后来又随着冰期的消退以及Karibib组的形成而恢复。虽然上述的各地层均有控制含铀花岗岩岩脉和伟晶岩的潜力,但该区的两个最大白岗岩型铀矿床—罗辛铀矿和湖山铀矿却主要赋存于Khan组与Rossing组的岩层中。Chous组也发育富铀的席状白岗岩,如湖山铀矿床Zone1南半部上盘的不均匀矿化,罗辛矿的Z19,但是该组大体上还是一个弱的含矿层。分析大规模白岗岩的侵入罗辛组地层的原因,应归因于罗辛组地层存在着不均一性,其中各种各样的石英岩、云母片岩和钙硅质及大理岩夹层,提供了对区域变形有利的脆-塑性流变响应,从而形成了有利的容矿空间。此外,从陆源沉积到以钙硅质为主沉积的环境转变,可能为白岗岩侵入提供了有利的物理和化学捕获场所。厚大且渗透性差的大理岩层可能会阻挡花岗质熔体及相生的含水相进入上部层位,另外该处CO2含量的增加可能会影响白岗岩中铀元素的氧化还原环境(Kinnaird等,2009)。野外勘查证据表明,湖山地区Chuos组和Karibib组之间的Arandis组岩层,实际上只是Chuos组的上部,其在热液活动中经历了强烈的蚀变与硫化,花岗质熔体侵入抵达上覆Karibib组厚层大理岩之下。

图3 埃龙戈地区达马拉造山带南部地区构造示意图

2.3构造特征

埃龙戈地区发现的所有白岗岩型铀矿床均位于达马拉造山带南部地区,该区以北是Omaruru线型构造,以南是Okahandja线型构造(图3)。埃龙戈地区的白岗岩型铀矿床位于整体高应变状态的延伸带,该区是新元古代达马拉造山运动的北西—南东向挤压引起的,在延伸区域里的次要远景区仍包含大量弱矿化的伟晶岩,通常位于矿床的下盘边缘,典型的例子如Ida dome的东南翼及罗辛矿西边的Khan矿。湖山项目区内有一处类似的但露头较差的实例,通常为未矿化到弱矿化的微红色花岗岩脉侵入到Khan组的片麻岩,这种情况在区域里分布广泛。研究认为,以弱矿化侵入伟晶岩为特征的Nosib群的延伸区域可能是形成矿化的潜在媒介,另外它们的缺失可被视为铀成矿负指标。

达马拉造山运动期间,基底及覆盖达马拉层序之上的变质沉积岩容易遭受多相变形。达马拉变质沉积岩中最早的一次构造事件(D1)造成了一系列南-南南东向的平卧褶皱;D2事件形成了北北东向的直立紧闭褶皱;D3事件形成了强烈的北东向构造组构、轮廓清晰的盆地及穹隆(Nex等,2009)。最后一次事件D4则被认为形成了左旋走滑的北北东向断层、早期构造的旋转以及北东向的逆冲断层(Anderson与Nash,1997)。

Corner(1982)最先确认,包括罗辛和湖山在内的较大花岗岩型矿床,与晚期(D3后)的北-北东向千岁兰线型构造有着明显的空间关系(图3)。前人研究认为该构造并未贯穿剪切带,而是互相联接的雁列断块,在达马拉造山带中间地带南部扮演着间接转移应变的角色。这个断层走廊被认为很可能是白岗岩熔浆迁移和被动花岗岩侵位延伸空间的一个重要通道。三个已知的白岗岩型矿床都接近该构造,包括了罗辛和湖山这两个最大型的和最高品位的矿床。

2.4白岗岩分类

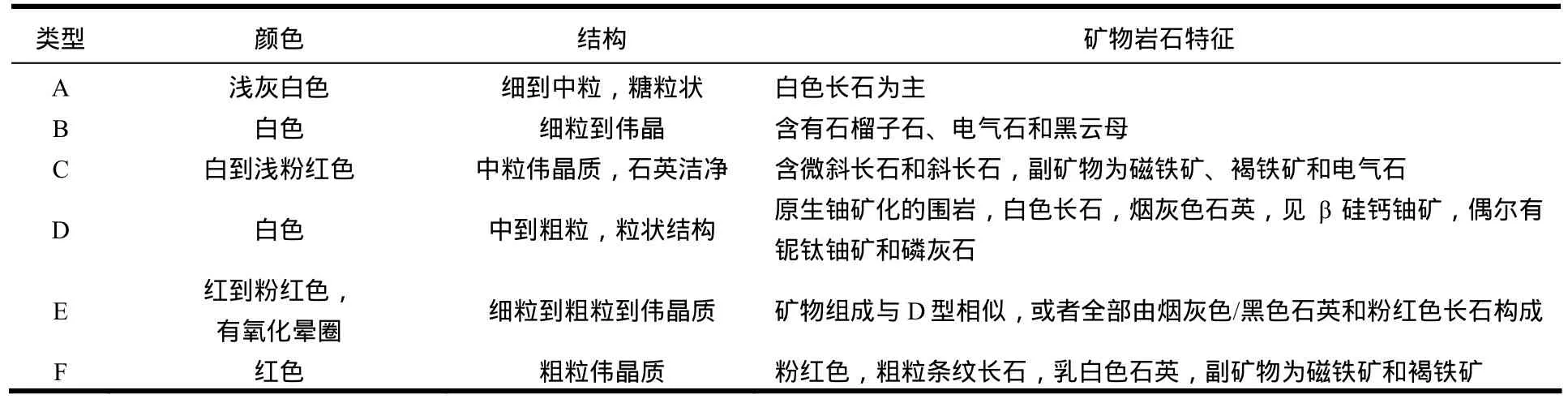

尽管埃龙戈地区铀矿省中很多含铀白岗岩为碱性长石花岗岩,但其它还包括了花岗闪长岩、二长花岗岩和正长花岗岩,甚至有英云闪长岩及富石英的种类(Kinnaird与Nex,2007)。Nex等(2001)他们依据矿物学、侵入性质及野外关系确定出席状白岗岩的年代分类,总共鉴定出六种类型的白岗岩(A-F型),其中的D和E型最具有经济意义(表2)。

Freemantle与Kinnaird(2009)在湖山东北约30公里的Valencia矿床中,识别出若干种类型的席状白岗岩,共有五种主要的类型,但只有其中一种(类型4)显著富铀。Freemantle(2009)在六个湖山岩心样中标注了D型和E型花岗岩,开展了薄片鉴定研究,另外还用扫描电镜进行定量的物质评估(QemSCAN)。虽然D型和E型均含有潜在经济价值的铀矿化,但E型以强烈氧化后的铁质蚀变而有所区别。所有矿化岩脉物质被划分为中粒、粗粒或伟晶的花岗岩,多变的颗粒大小为其关键特征之一(Freemantle,2009)。

表2 达玛拉地区不同类型白岗岩特征表(高阳,2012)

3 湖山铀矿床地质特征

3.1矿体特征

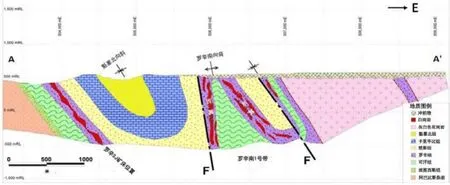

湖山铀矿床由层状白岗岩和/或伟晶岩组成,最初发现的铀矿化主要分布在背斜东翼,但是褶皱鞍部也出现矿化,随后在Zone1和Zone2的西翼发现更大规模的铀矿化,Zone1矿化带的产状为陡立状,向Zone2逐步变缓。对于南部其它铀矿床如Zone4,西翼矿化带的产状已近似水平,其上被Kuiseb向斜覆盖。

湖山背斜的核心由Khan组的角闪石-辉石片麻岩组成,矿床附近的Khan组被大量粉红色-红色花岗岩侵入。尽管这些岩体的年代尚未确定,但是可以推测它们是不同时期的产物,而不是侵入上覆Rossing组的黄褐色-灰白色层状白岗岩。侵入Khan组下部岩体的红色花岗岩没有矿化且普遍切穿层间接触面。

湖山区域的Rossing组厚约300m,上面覆盖Chuos组的冰碛岩和鹅卵石状片麻岩。Chuos组的铀矿化普遍较弱,但是含铀流体沿Chuos组和Rossing组的之间的地层接触面侵入临近的Chuos组,钻探结果显示出较低的品位。尽管湖山铀矿床内Chuos组和Khan组只有少量岩性单元成为含矿主岩,但是在Erongo区域内的其他铀矿床却是铀矿化的主要层位。例如Ida dome周围已探知的大部分铀矿化被白岗岩控制,此白岗岩岩体侵入Khan组的片麻岩和(或)与Rossing组接触的区域,或者直接进入Khan组的钙硅质酸盐岩体内。

湖山矿床的铀矿化白岗岩体侵入Rossing组钙质硅酸盐岩、石英岩和云母片岩。湖山铀矿床中70%~80%的铀矿化由层状白岗岩控制,较小部分受Rossing组中含透辉石钙质硅酸盐岩和黑云母片岩控制,这种情况通常发生与矿化白岗岩体的接触带附近(图4)。图5是钻孔揭露的白岗岩侵入体的矿化样品,在白岗岩与Chuos组地层的接触带附近显示强烈氧化蚀变。

图4 湖山铀矿床Zone1地质横剖面示意图(7506000N)

图5 湖山铀矿床Zone2钻孔揭露的高度矿化白岗岩体

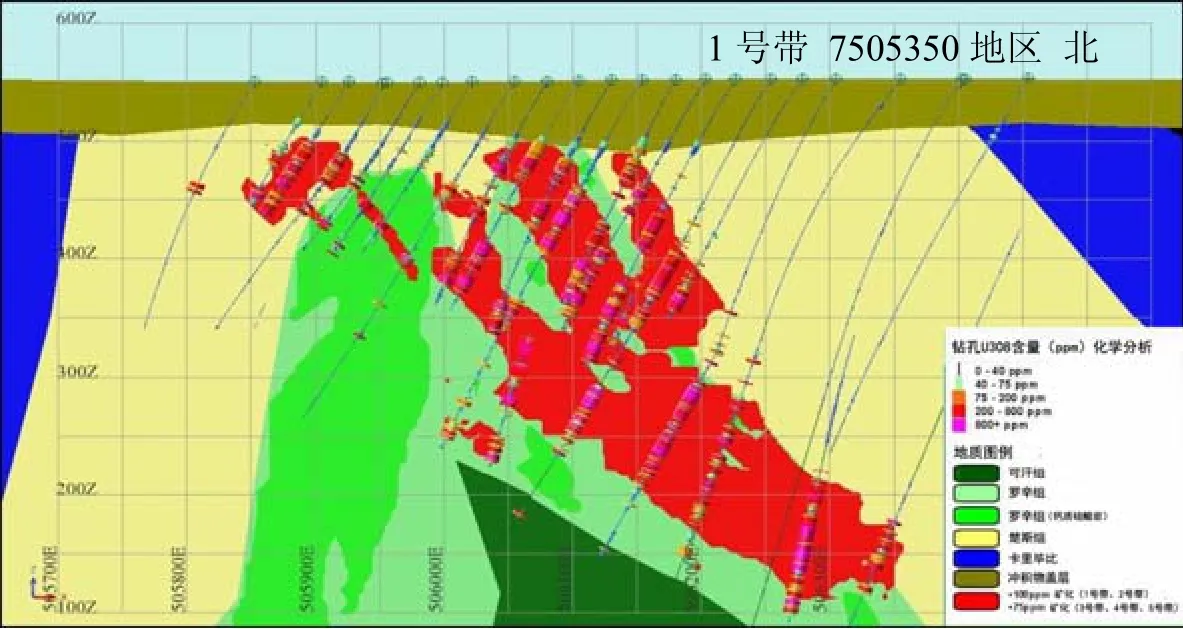

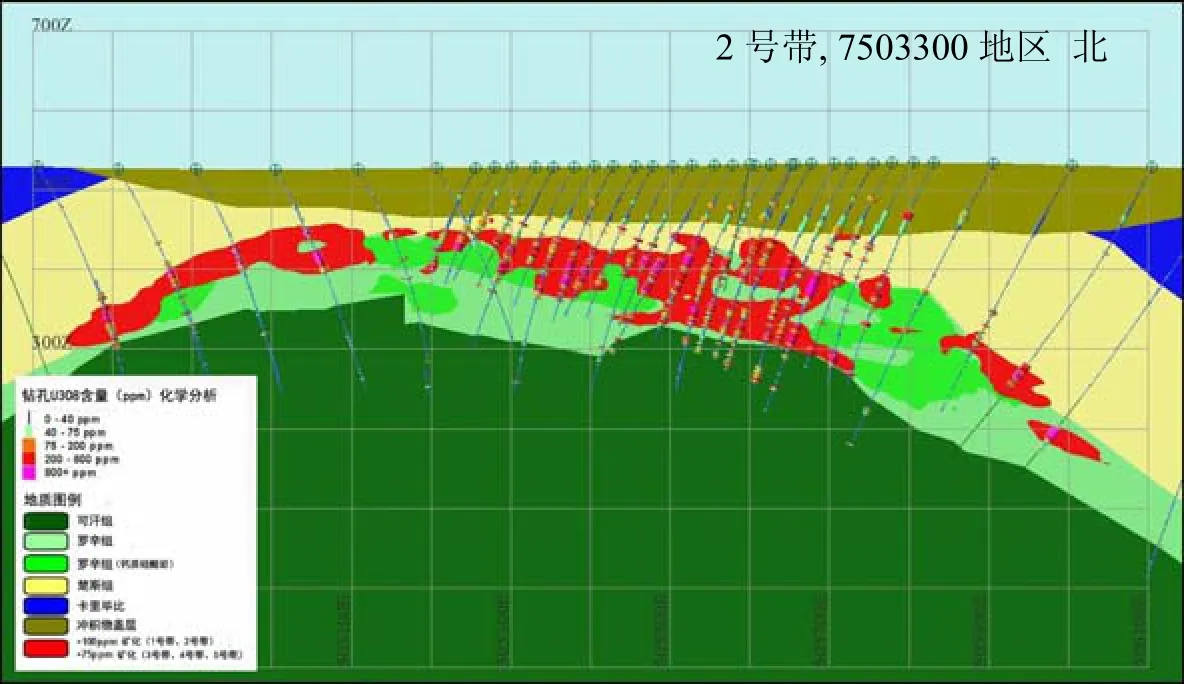

湖山矿化带在南北走向上延展至少8km,Zone1 和Zone2在北部形成了长约5.5km的主矿带,且矿化区域继续向南延伸。Zone1—2主矿体厚度3~145m,平均厚度18~23m,矿化深度50~330m(图6、7)。湖山铀矿床已获得总资源量约26.0万吨,平均品位430ppm U3O8,比罗辛矿平均采出的品位(350~400ppm U3O8)高出约15%。在湖山铀矿床Zone1北部,达马拉变质沉积岩形成西北向褶皱,矿化带继续向北西延伸并最终与罗辛矿Z20连成一体。通过少量钻孔探索1区和2区之间的地带,发现有高品位的铀矿化,但是矿化不连续,呈团块状。

图6 湖山铀矿床Zone1勘探线剖面揭露的矿体展布图

图7 湖山铀矿床Zone2勘探线剖面揭露的矿体展布图

3.2矿化类型

湖山铀矿化的主要容矿位置为白岗岩侵入岩侵位到罗辛组岩层中。主要的含铀矿物为晶质铀矿,一般以细粒分散状的颗粒出现,粒径小于120μ m (Townend,2009)。通常,含铀白岗岩会含有烟晶和大量的粗粒黑云母。在钻孔中发现某些粗粒黑云母含量大于50%的岩芯经常会有非常高的品位(>2000ppm U3O8)。

矿化样本(>75ppm U3O8)中大部分为花岗岩,其它则由钙质硅酸盐、黑云母片岩和片麻岩组成。在很多情况下,非花岗岩的矿化层中会含有小型白岗岩矿脉,它们一般出现在白岗岩体周围;还有一些矿化样品中没有明显的花岗质物质,它们很可能是被从邻近的白岗岩层中出溶的流体所矿化。在矿床顶部100m的范围内常会出现多达40%的铀贫化现象,该现象与次生铀矿物的共同出现,表明了有局部的淋溶、重新活化和再沉积事件。

3.3铀矿物特征

湖山铀矿床的主要含岩围岩是白岗岩、钙质硅酸盐岩和黑云母片岩,分析结果确定其物质成分由微斜长石、钠长石、石英和绿泥石(斜绿泥石)云母(白云母和黑云母/金云母)组成。

晶质铀矿是湖山铀矿主要含铀矿物,所有的样品都含有大量的分散状晶质铀矿颗粒,无论是独立的铀矿颗粒还是与碱性长石共生,其颗粒大小变化于10~200μ m。矿化的白岗岩包含有少量的铀石,一般与石英颗粒共存,与很少碱性长石共生,发现含有微量到少量的铌钛铀矿。钙质硅酸盐岩包含有微量的钍;黑云母片岩包含有钛铀矿和独居石。

4 结论

1)白岗岩型矿床易于在可汗组和罗辛组之间的层间接触带形成,与罗辛组底部大理岩层的分布紧密相关,成矿对地层岩性有明显的的选择性。

2)白岗岩是主要的含矿岩体,是硅铝质地壳重熔结晶分异的产物,较早期形成的A 型、B 型、C型白岗岩中有堇青石、石榴子石等硅铝质矿物,充分表明岩浆可能由变质沉积岩经重熔作用所形成。与矿化有密切关系的D 型、E 型以富铀为特征,随着结晶分异作用的进行,铀在岩浆中逐渐达到饱和而形成晶质铀矿。

3)穹窿对成矿的控制作用明显。湖山铀矿床发育在背斜核部及两翼,穹窿的倾伏部位是含矿岩浆就位的有利空间。

4)湖山白岗岩型铀矿床形成于达玛拉造山期后,随着岩浆结晶分异的进行使铀逐渐富集,形成的含矿白岗岩浆沿着断裂、片理、片麻理等构造软弱部位进入张性空间形成白岗岩型铀矿床。

5)湖山铀矿床主矿体厚3~145m,平均厚度18~23m,矿化深度50~330m,Zone1~5沿南北方向延伸约8km。目前已获得资源总量约26.0万吨U3O8,平均品位430ppm,是当今全球最重要的铀矿发现,将为中国核电发展提供有力的燃料保障。

参考文献:

[1]崔斌,李忠.成矿空间初探[J].地质与勘探,2000,36(6):6-8.

[2]高阳,范洪海.2012.白岗岩型铀矿床:构造和岩浆作用耦合的产物.地质与勘探,48(5):1058-1066.

[3]Anderson,H.,and Nash C.,1997,Integrated lithostructural mapping of the Rössing area,Namibia,using high resolution aeromagnetic,radiometric,Landsat data and aerial photographs: Exploration Geophysics,v.28,p.185−191.

[4]Corner,B.,1982,An interpretation of the aeromagnetic data covering a portion of the Damara orogenic belt with special reference to the occurrence of uraniferous granite,NUCOR PER-95: Unpublished Ph.D.thesis,Johannesburg,South Africa,University of the Witswatersrand.

[5]Freemantle,G.,June 2009,Preliminary report to Extract Resources (SwakopUranium) of mineralogical results from QemSCAN analyses of selected surface and core samples of the Rossing South deposits: Johannesburg,South Africa,School of Geosciences University of Witwatersrand,24 p.426−434.

[6]Kinnaird,J.A.,and Nex,P.A.M.,2007,A review of geological controls on uranium mineralization in sheeted leucogranites within the Damara orogen,Namibia: Transactions of the Society of Mining and Metallury,Applied Earth Science,sec.B,v.116,p.68−85.

[7]Kinnaird,J.A.,Nex,P.,and Freemantle,G.,2009a,Uranium in Africa[abs.]: Geological Society of Namibia Uranium Conference,Witwatersrand,22−23 October 2009,Abstracts,12 p.168−175.

[8]Kinnaird,J.A.,Freemantle,G.,and Nex,P.A.M.,2009b,Uranium deposits in Central Namibia: Field Excursion Guide,June 2009,66 p.421 −431.

[9]Nex,P.A.M,Kinnaird,J.A.,and Oliver,G.J.H.,2001,Petrology,geochemistry and uranium mineralization of post-collisional magmatism around Goanikontes,southern Central zone,Damaran orogen,Namibia: Journal of African Earth Sciences,v.33,nos.3−4,p.481−502.

[10]Townend,R.,November 2009,Preparation of one polished thin section of one drill core and examination (optical/SEM) for uranium minerals.Concentration of heavy minerals from part crushed drill core in TBE liquid and XRD identification (RDD 23 362m): Our reference 22600,Unpublished echnical report for Extract Resources Ltd,7 p.353−359.

Geologic Features of the Husab Uranium Deposit,Namibia

RONG Jian-feng LIN Yong-zhao WANG Zhao-liang

(CGNPC Uranium Industry Development Co.Ltd.,Beijing 100029)

Abstract:Alaskite type U deposit is a major type of U deposits in Namibia.The Husab U deposit is considered as one of the most important discoveries in the world.Alaskite type U ore is the product of post-orogenic magmatism,occurring in the Proterozoic Damara orogenic belt.The alaskite rock mass intruded into the Khan Formation and Rossing Formation of the Nosib Group.The Alaskite may be divided into 6 types.D type and E type are the main host rocks.Fracture structure and turning parts of the dome are the favorable metallogenic positions.

Key words:U ore; Husab U deposit; alaskite type; Namibia

作者简介:荣剑锋(1979-),男,四川广汉人,工程师,主要从事矿产资源开发研究

收稿日期:2015-11-02

DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2016.01.022

中图分类号:P619.14

文献标识码:A

文章编号:1006-0995(2016)01-0101-06