印度尼西亚加鲁特地区金矿地质特征及找矿

2016-04-22邱仁轩彭召强乔雪锋

问 娣 ,邱仁轩,彭召强,乔雪锋

(四川省冶金地质勘查局六〇五大队,四川 彭山 620860)

印度尼西亚加鲁特地区金矿地质特征及找矿

问 娣 ,邱仁轩,彭召强,乔雪锋

(四川省冶金地质勘查局六〇五大队,四川 彭山 620860)

摘要:印度尼西亚加鲁特地区位于火山岛弧带上已发现2处有一定规模的破碎带高硫石英脉型金矿床。通过对已知矿床地质特征、地质构造演化历史、控矿地质条件分析,对矿床成因、找矿远景及找矿潜力进行了初步探索,得出该区成矿地质条件优越,具有寻找浅成低温热液低硫型Au-Ag矿床、高硫型Cu-Au矿床和斑岩型Cu-Au矿床的条件,有较大的找矿潜力。

关键词:金矿;地质特征;找矿;加鲁特

加鲁特位于印度尼西亚西爪哇岛省万隆市136°方向49km处,该区火山活动频繁而强烈,地热资源丰富,80年代初建立地热站,开发有高压沸泉、高中低档温泉度假山庄。但是地质工作极其薄弱,目前仅有澳大利亚、韩国和中国在该区进行过金矿点地质调查工作,矿业几乎空白。2015年,笔者通过对该区已知金矿点路线地质调查、老硐采样分析,发现有2个具有一定规模金矿化带及其金矿体。通过对已知矿床地质特征、地质构造演化历史、控矿地质条件分析,认为该区成矿地质条件优越,具有寻找浅成低温热液低硫型Au-Ag矿床、高硫型Cu-Au矿床和斑岩型Cu-Au矿床的条件,有较大的找矿潜力。

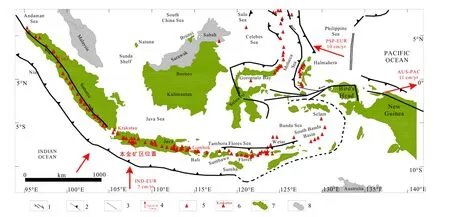

图1 印度尼西亚现代构造边界和火山活动

1 成矿地质背景

该区处于欧亚大陆与印度洋板块俯冲及碰撞带、爪哇岛—东帝汶近东西向中—新生代火山岛弧区。其成矿作用主要与岩浆侵入作用和火山—次火山作用有关,成矿类型有中酸性花岗岩类侵入接触交代型、矽卡岩型;与中酸性火山热液活动有关的中、低温热液脉状充填—交代型。该区为西爪哇Cu、Pb、Zn、Au、Ag、Mn、Hg、Sb、Bi、Fe、Ti矿集区,已知矿床(点)约80处[1][2](图1),具有较好的成矿地质背景和找矿前景[1][2]。

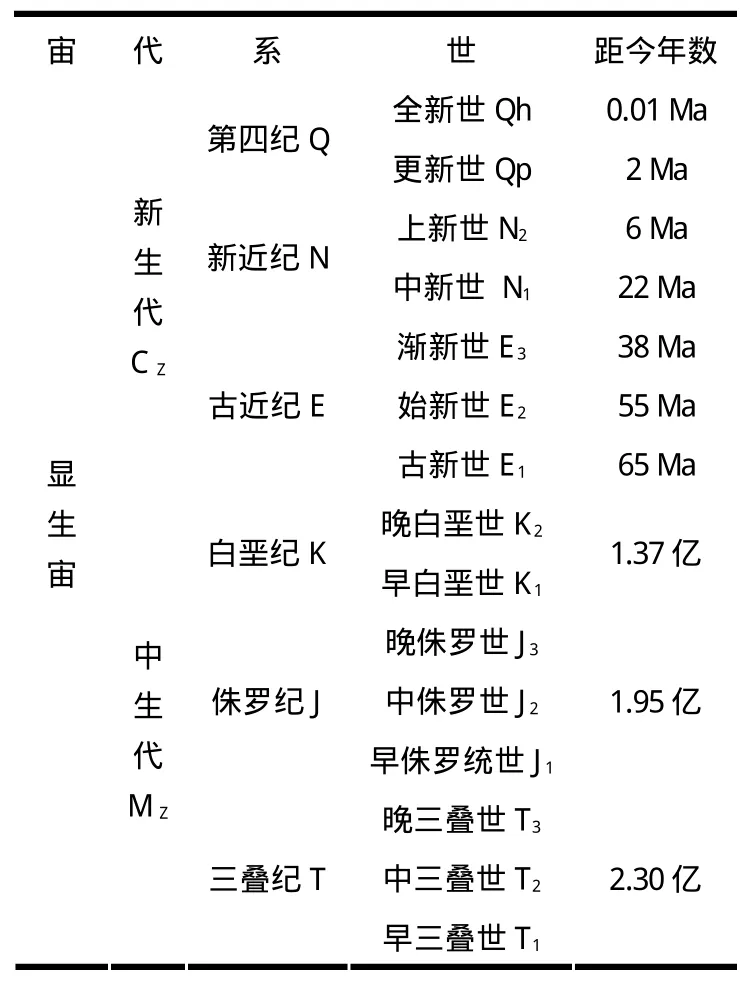

1.1 地层

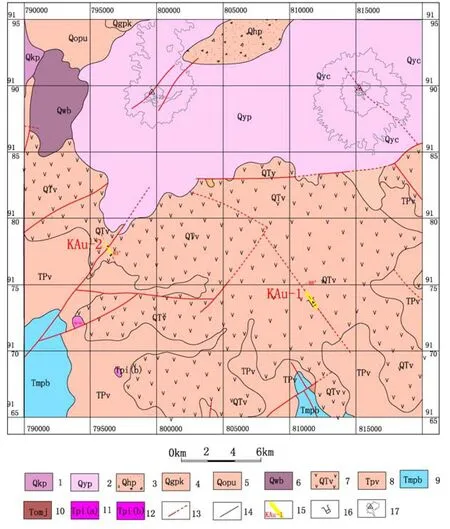

据印尼1∶10万GARUT幅区域地质图(图2),区域出露地层由老至新依次为三叠系Tomj组安山熔岩、角闪安山岩、角砾岩及细晶凝灰岩夹层;Tmpb组凝灰质砂岩、砾岩、泥岩和褐煤;TPV组角砾岩、凝灰岩和砂岩。第四系QTV组凝灰岩、凝灰角砾岩和熔岩;Qypu组火山喷出岩:火山灰、砾砂质凝灰岩、玄武岩、安山岩、火山角砾岩、火山碎屑岩等。其中,三叠系Tomj、Tmpb、TPV组等火山岩、沉积碎屑岩是该区最古老岩层,为基底地层。

图2 加鲁特地区区域地质及金矿(化)体分布图

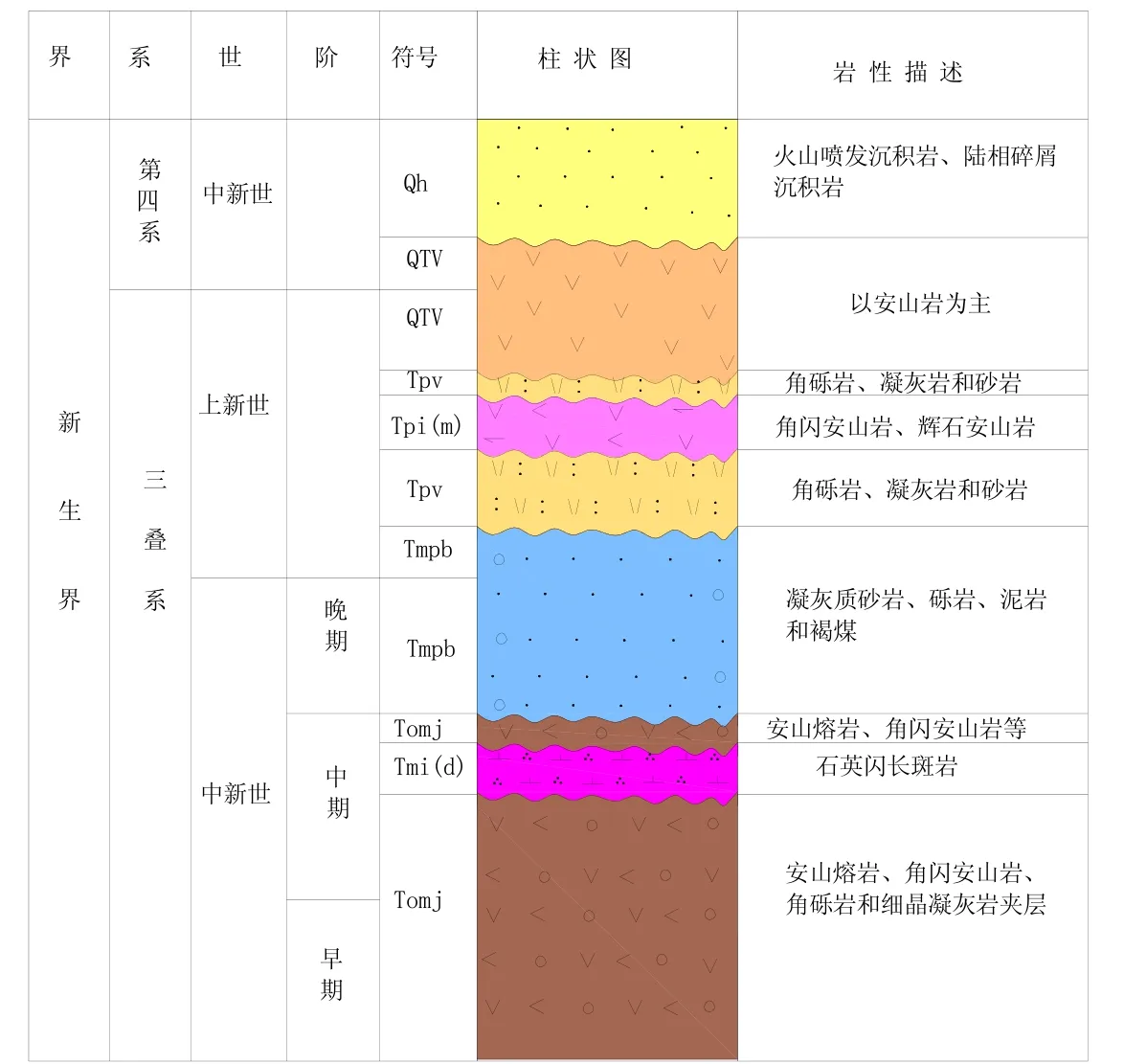

Tomj组之后,该区至少有四期火山活动,不同期次之间均出现不整合界面。地层产状整体向火山喷发中心以缓倾斜呈向斜分布。三叠系TPV组角砾岩、凝灰岩、砂岩和第四系QTV组凝灰岩、凝灰角砾岩、熔岩在该区分布最广泛,QTV组凝灰岩不整合于TPV角砾岩、凝灰岩之上(图3、图4)。

1.2地质构造及其演化历史

该区至少经历了4次大的构造运动,断裂构造发育,褶皱构造微弱,基底断层明显,火山机构(火山口)及环状构造突出。断裂构造主要有东西向、北西—南东向、北东—南西向、近南北向四组,其中,北西—南东向、北东—南西向断裂构造较发育。

其主要特征及其演化历史如下(表1):

表1 加鲁特地区地层年代表

1)东西向断裂构造:为早期基底深大断裂构造。在GARUT地区,其走向延伸长度大于56.5km,倾向北,倾角60°~70°,北盘下降,南盘上升,为压扭性。始新世(55Ma)印度板块、澳大利亚板块向北俯冲于欧亚板块之下,西爪哇地区形成始新世裂谷,即东西向拉张断裂(地堑)和南北向剪切构造。沿东西向拉张断裂有多期次岩浆岩侵入、火山岩喷发,形成近东西向岛弧链和弧后裂谷性盆地[3],是有色金属和贵金属矿产重要的导矿构造[3]。

2)北西—南东向断裂构造:该组断裂以张扭性为主,北东盘下降,南西盘上升,倾向55°~56°,倾角80°~88°,切穿QTV组地层。在渐新世(38Ma)时期,该区主要板块发生重组(Longley,1997)。[4]印度板块—澳大利亚板块的俯冲方向由近南北向转变为北东—南西向(Hall,1997)[5],爪哇岛遭受逆时针旋转,整体向东移动,早期形成的近东西向拉张断裂变为压扭性性质,向东滑移,错切早期的南北向构造。[5]南北向构造受到牵引拉张,形成北西—南东向(或北北西向)张性断裂,伴随断层角砾岩,局部地段岩浆热液活动明显,有含矿石英脉贯入充填。

3)北东—南西向断裂构造:为剪切性质,剪切平移了早期形成的所有断裂构造,表现为北西盘右行、南东盘左行,地貌上为垂直海岸线分布的现代沟谷,倾向、倾角不明。

在中新世早期(22Ma),印度洋板块与欧亚板块发生北东—南西向碰撞[3],在挤压应力场作用下,形成北东—南西向剪切断裂构造(右行平移)。该组断裂构造错切了早期北西—南东向(或北北西向)、东西向断裂构造。北西—南东向断裂受到区域应力场挤压,形成挤压破碎带,早期形成的矿产被活化、迁移至碎裂岩中,形成富矿脉;近东西向断裂构造进一步挤压剪切变形,形成动力变质岩,岩石蚀变强烈。

4)南北向断裂构造:规模较小,主要发育于上新世—更新世之间,断层性质不明,推测以拉张性质为主。

图3 加鲁特地区区域地层柱状图(据1:10万区域地质图改编)

中新世中期至晚期(22-6Ma),爪哇岛发生南北向板块逆冲及收缩变形[3],挤压变形活动明显,出现大规模造山运动,形成现今的高原高山地貌。东西向断裂构造进一步挤压变形,北盘下降,南盘上升;北西—南东向构造受挤压变形,北东盘下降、南西盘上升,岩石破碎,硅化强烈,形成多金属硫化物矿产;北东—南西向构造由剪切变成张剪性质,有矿化石英脉充填;南北向拉张断裂形成,有少量岩浆岩岩脉贯入。

图4 加鲁特地区不同期次火山岩不整合接触剖面图(摘自1:10万区域地质图)

5)上新世—更新世(6-2Ma),澳大利亚岩石圈板块向北俯冲[3],爪哇岛被牵引,出现逆时针旋转,近东西向、北西—南东向、北东—南西向、近南北向断裂均出现拉张,构造空间扩大,局部有后期岩浆岩侵入,以及石英脉、碳酸岩脉贯入。[3]该期为成矿后期构造运动,各种沿脉保存完整,成矿意义不明。综上所述,该区经历了多期次不同方向的构造应力场作用,北西—南东向、北东—南西向、近东西向断裂构造是该区重要的容矿构造,中新世早期、中新世中期—晚期是该区主要成矿期,上新世—更新世成矿意义不明,但可形成大量热泉和地热资源。

1.3岩浆岩

区域岩浆岩主要为火山喷出岩,典型岩石有安山岩、凝灰角砾岩、凝灰岩等。侵入岩主要为TPV组晚期、QTV组之前侵入的Tpi(a)角闪安山岩(TPAH),在Tmpb凝灰质砂岩、泥岩及TPV角砾岩、凝灰岩等古老火山岩中零星出露,有沿北北西向、北东—南西向断裂侵入特点,推测为金属矿产的形成提供了热液来源。角闪安山岩:具斑状结构,斑晶由中长石和角闪石组成,角闪石多为棕色玄武岩,具暗化边或全部暗化仅保留其假象。斜长石常具环带结构,且多数发生绢云母化或碳酸盐化。基质由斜长石微晶(呈半定向排列)、磁铁矿及玻璃质组成,具典型的玻基交织结构。

1.4区域矿产

西爪哇省矿产资源十分丰富,分布有火山热液型中—大型铜金矿床9处,斑岩型大型铜矿床14处,火山热液型中—小型铅锌金多金属矿床(点)21处。已知金属矿产的形成均与火山—次火山岩及断裂构造密切相关[6]。

2 矿床地质特征

2.1地层

矿区出露地层由老至新主要为三叠系TPV凝灰岩、火山角砾岩;第四系QTV安山岩、凝灰角砾岩等。

2.1.1三叠系TPV组该层属基底地层,角度不整合于Tmpb凝灰质砂岩、砾岩之上,见于KAu-2矿区,厚度376~1 460m。1)凝灰岩,硅化强烈,是KAu-2金矿(化)体产出地层。由火山喷出之灰、砂胶结而成,岩石内之玻璃质碎屑为透明而略黄色或褐色,呈微小裂片或泡抹状小片,晶屑含量10%~30%。

2)火山角砾岩,在KAu-2矿区零星分布,为压实固结的火山碎屑岩,主要由粒径2~64mm的火山角砾组成,含少量石英、长石等矿物晶屑。多数具明显的棱角,分选差,大小不等。填隙物是火山灰、火山尘。常与火山集块岩伴生,位于火山口外侧。

2.1.2第四系QTV组

1)凝灰角砾岩,分布于KAu-1矿区安山岩底部。有明显的角砾状构造,岩石主要由凝灰质角砾(60%)、凝灰质胶结物(40%)组成。凝灰质角砾大小0.15~5mm,呈次圆—圆状,磨圆较好,凝灰质胶结物环绕在角砾四周,接触界线平直。角砾成分主要为凝灰岩,次为英安岩、粗安岩。

2)安山岩,是KAu-1、KAu-2矿区分布最广的一种火山岩,已知矿(化)体均分布于该层内。受热液蚀变作用,具青磐岩化和高岭石化。灰绿色,斑状结构,气孔及块状构造。斑晶主要为斜长石及暗色矿物。斜长石以中长石﹑拉长石为主。具环带及熔蚀结构。暗色矿物有辉石﹑角闪石和黑云母。基质主要为交织结构及玻基交织结构﹐由斜长石微晶﹑辉石﹑绿泥石﹑安山质玻璃等组成。副矿物以磷灰石及铁的氧化物为主。有的气孔被方解石﹑石英﹑绿泥石等充填﹐形成杏仁构造。

2.2构造

KAu-1、KAu-2金矿区,主要分布北西—南东向断裂,控制着金矿(化)体的展布,断裂编号分别为F1、F2。其次为北东—南西向断裂,编号为F3,破坏错移控矿断裂F1、F2及已知金矿(化)体。

1)F1:位于KAu-1矿区,长13.1km,破碎带宽30m。具先张、后压扭特征,主断面呈平直或舒缓波状,北东盘下降、南西盘上升,倾向55°,倾角80°~88°。破碎带岩石碎裂程度高,具碎斑—碎粒岩化,局部达糜棱岩化。岩石高岭土化、明矾石化强烈,灰白色,遇水软化、泥化,可塑性强。

2)F2:位于KAu-2矿区,长度3.0km,破碎带宽10m。具先张、后压扭特征,主断面呈平直或舒缓波状,北东盘下降、南西盘上升,倾向56°,倾角83°。破碎带岩石碎裂程度高,具碎斑—碎粒岩化,局部达糜棱岩化。岩石高岭土化、明矾石化强烈,灰白色,遇水软化、泥化,可塑性强。

3)F3:位于KAu-2矿区,长度15.0km,具剪切平移性质,北西盘右行、南东盘左行,地貌上为现代沟谷,倾向、倾角不明。破坏错移F2控矿断裂及KAu-2矿(化)体。

2.3矿化带及矿体特征

经调查,该区已发现2个矿化带,每个矿化带中各圈出1个金矿(化)体。从东至西编号依次为KAu-1、KAu-2,它们均受北西—南东向断裂破碎带控制,分布于第四系QTV安山岩内。

1)KAu-1金矿(化)体,民采活动盛行,采矿老硐多达9处,控制矿(化)体垂高64m,推测矿(化)体长度1260m,矿体平均真厚度3.50m,产状与破碎带一致,倾向55°,倾角80°~88°。沿破碎带走向方向充填数条石英脉。石英脉单脉厚0.30~0.50m,最大厚度达2.0m,呈细脉状、网脉状产出,灰白色,较破碎,见粉末状黄铁矿充填于微裂隙中。主要金属矿物以黄铁矿为主,次为黄铜矿、铅锌矿,少量氧化矿物(褐铁矿)。分析品位:Au 6.05~38.42g/t、Ag 23.50~179.1g/t、Cu 0.024%0.48%、Pb .30%~4.65%、Zn 0.18%~2.84%,As0.13%,为含铜铅锌银石英脉型金矿石。石英脉带是KAu-1矿化带的重要组成部分。围岩为蚀变安山岩,无矿化。

2)KAu-2金矿(化)体,少量民采,见矿老硐2处,露头4处。控制矿(化)体长度1 290m,矿体真厚度1.50~5.00m,平均厚度3.00m,产状与破碎带一致,倾向56°,倾角83°。与北东—南西向F3断裂交叉处,沿F2破碎带走向方向充填有3条黄铁矿化石英脉。石英脉单脉厚一般20~40cm。往F2破碎带南东方向充填石英大脉,最大厚度达5.0m。石英脉均较破碎,黄铁矿化蚀变较强烈。黄铁矿呈细脉状、浸染状充填于石英脉裂隙中,风化后蜂窝状孔洞十分明显。主要金属矿物以黄铁矿为主,次为黄铜矿、铅锌矿,少量氧化矿物(褐铁矿)。分析结果Au 0.97~6.22g/t、Ag 13.4~133.0g/t、Cu 0.023%~0.20%、Pb 1.00%~2.76%、Zn 4.13%~7.10%、As 0.011 5%~0.014 9%。为含铅锌银石英脉型金矿石。石英脉是KAu-1矿化带的重要组成部分。围岩为蚀变安山岩,无矿化。

2.4矿石质量

2.4.1矿物成分

主要金属矿物有黄铁矿,次为铅锌矿,少量黄铜矿和次生氧化矿物(褐铁矿)。脉石矿物主要有石英、长石、角闪石、高岭石、明矾石、蒙脱石、绿泥石、绿帘石、角闪石等,其中,石英、高岭石、明矾石、蒙脱石主要出现于断裂破碎带中。

2.4.2矿物结构、构造

矿石结构:它形粒状结构(黄铁矿)、碎裂结构(石英脉等)。

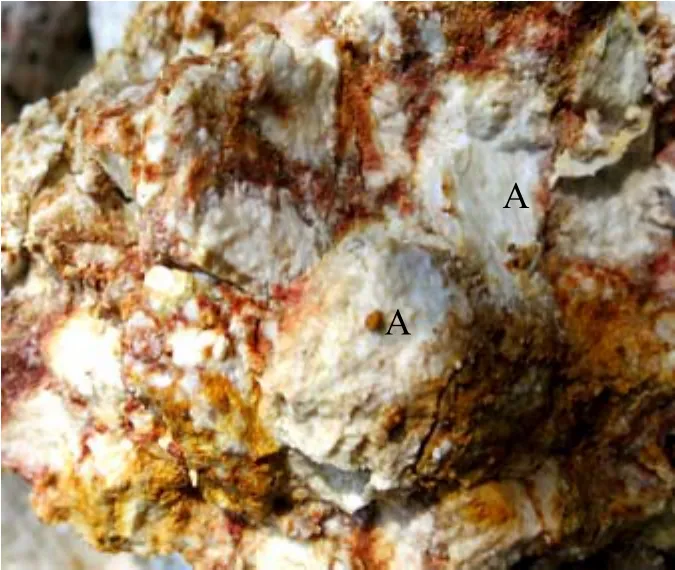

矿石构造:主要有细脉状构造、网脉状构造(石英脉、黄铁矿、铅锌矿);浸染状构造(黄铁矿、铅锌矿);蜂窝状构造(褐铁矿)(照片1、照片2)。

照片1 细脉状、浸染状黄铁矿分布于石英脉中

照片2 蜂窝状石英脉矿石

2.5围岩蚀变

矿化蚀变:有硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、泥化、高岭土化、明矾石化、绿泥石化等。与金矿关系密切的蚀变主要是硅化、黄铁矿化、褐铁矿化。硅化、黄铁矿化强烈地段常为金矿体富集地段。硅化强烈时主要以石英细脉、网脉表现出来;黄铁矿化强烈时主要以细脉、网脉、粉末状团斑或团包出现于石英脉裂隙中和破碎带次级裂隙内。

近矿围岩蚀变:有褪色蚀变(泥化、高岭石化、明矾石化)、青磐岩化(安山岩常见蚀变)。

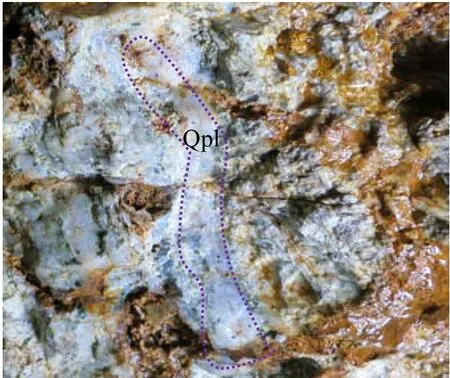

明矾石化是火山岩地区近地表低温热液蚀变产物。常伴有石膏、硬石膏、萤石、玉髓、蛋白石及粘土矿物和叶蜡石等(照片3、4)。是酸性火山岩地区寻找金、铜、铅、锌及黄铁矿等矿床的找矿标志之一。

照片3 明矾石化(Aln)近矿围岩

照片4 蛋白石化(Qpl)岩石

3 控矿地质条件分析

3.1岩性条件

该区三叠系Tomj安山熔岩、角闪安山岩、角砾岩和细晶凝灰岩夹层;Tmpb凝灰质砂岩、砾岩、泥岩和褐煤;TPV角砾岩、凝灰岩和砂岩;QTV安山岩、凝灰岩等火山岩及碎屑岩分布广泛,是该区金属矿产形成的重要矿源层,物质来源丰富。

3.2构造条件

该区已知金矿化带及矿(化)体均受北西—南东向断裂构造破碎带控制,破碎带规模大,产状陡,在地质构造演化历史中,遭受了多期次构造运动,矿化蚀变强烈,区域上已知大型矿床均产于该组断裂带中,如印尼西爪哇金岗挡(CIKONDANG)铅锌金矿床等(杨广全,2007年)[7]。该组断裂是该区主要的控矿构造,以石英脉型金矿床为主。

3.3岩浆岩条件

该区岩浆岩不发育。但从地质构造演化历史和区域典型矿床成矿规律看,推测沿东西向、近南北向、北西—南东向等构造带有隐伏次火山岩存在的可能性,特别是现代火山口附近的断裂构造带,具有寻找斑岩型铜金矿床的条件。

4 矿床成因初探

该区金矿床形成过程中,不同期次喷发的火山—次火山岩均可提供丰富的物质来源,长期活动的北西—南东向断裂构造既可提供动力热源,又可为矿体的形成提供赋存空间。矿区高岭石、明矾石、黄铁矿常见,具高硫型金矿床热液蚀变分带特征——青磐岩化、粘土化、明矾石化、块状石英、多孔硅化、硫化物化,因Pb、Zn、Ag/Au高,Te/Se低,含矿热液以大气降水为主,兼岩浆水,为过渡类型,元素组合为Cu -Pb-Zn-Ag -Au。矿床成因类型为浅成低温热液高硫型金矿床(成矿深度<1.5 km、成矿温度较低<300℃)[8]。

5 找矿远景分析

根据国内外典型浅成低温热液低硫型Au-Ag矿床、高硫型Cu-Au矿床和斑岩型Cu-Au矿床模式[8],结合该区与火山喷发中心的大致位置,将西爪哇加鲁特地区划分出三种不同类型的找矿远景区。

1)斑岩型Cu-Au矿床找矿远景区

位于现代火山喷出口、火山颈下部3.0km处,属隐伏的次火山岩矿床。典型特征:①深埋地下,为隐伏矿床;②具石英闪长斑岩、石英二长斑岩体,分布面积在1km2范围;③在岩体上部,至上而下分布青盘岩化带—泥化带(高岭土化)—钾化带(Cu-Au矿体);④矿体厚度巨大;⑤具有中高温相矿物组合:Cu-Mo-Sn-Bi-Sb-Au。

2)高硫型浅成低温热液型Cu-Au矿床找矿远景区

位于火山喷发中心范围,距离主火山口平距约1.30km处,隐伏于地表以下550~650m,深部有次级火山通道与地表贯通,有岩浆热液参与成矿,矿石有块状石英脉、条带状石英脉、浸染状黄铁矿石、热液交代多金属矿脉等。围岩蚀变有高硫型特征(明矾石+高岭石型)。以寻找蚀变岩型、石英脉型矿床为主攻方向。找矿方向:火山喷发中心附近的近东西向、北西—南东向、北东—南西向断裂构造破碎带。

照片5 G.NANGKLAK火山口喷气

照片6 G.NANGKLAK火山口喷出的硫磺锥

3)低硫型浅成低温热液型Au-Ag矿床找矿远景区

远离火山喷发中心,水平距离至少在5.0km以上,常有断裂构造与火山通道相连接,如北西—南东向组、北东—南西向组、近南北向组断裂,具备低硫型(或混合型)热液蚀变矿物组合和围岩蚀变分带特征,以寻找石英脉型Au-Ag矿床为主攻方向。

6 找矿潜力判断

该区从始新世至更新世,喷发有不同期次火山及次火山岩,厚度巨大,活火山口一直喷着热气和硫磺(照片5、照片6),表明火山热液作用一直在进行,对贵金属成矿十分有利。该区南部近东西向、北西—南东向、北东—南西向断裂构造发育,且与火山喷发中心相贯通,利于能量释放和金属矿物质活化、迁移和沉淀,是理想的容矿空间和找矿靶区。因此,该区成矿地质条件优越,具有寻找浅成低温热液低硫型Au-Ag矿床、高硫型Cu-Au矿床和斑岩型Cu-Au矿床的条件,有较大的找矿潜力。

参考文献:

[1]罗小洪,符海明,符鹤琴.印度尼西亚地质特征与矿产分布规律[R].江西省地质调查院,2013.

[2]罗伯特•霍尔,鳊尼西亚地质[M].伦敦皇家霍洛威大学.

[3]杨福忠,罗良,贾东,等.印尼东爪哇盆地新生代构造演化[J].高校地质学报,2011,17(2):240~248.

[4]Longley LM.1997.The Tectonostratigraphic Evolution of SE Asia[M].Journd of the Geological Society,London:Special Publications:126:311-339.

[5]Hall R.1997.Cenozoic Plate Tectonic Reconstructions of SE Asia[M]//Fraser AJ,Matthews SJ,Murphy RW(Eds.),Petroleum Geology of Southeast Asia.Geological Society of London Special Publication:126:11~23.

[6]S.DJASWADI dan(and)K.YUDAWINATA,《印度尼西亚矿产分布图》(1:500万),1995.

[7]杨广权,王外全.印度尼西亚西爪哇地区金矿典型矿床[J].云南地质,2007,26(3):284~288.

Geological Features and Prospecting of Au Deposits in the Garut Region,West Java,Indonesia

WEN Di QIU Ren-xuan PENG Zhao-qiang QIAO Xue-feng

(No.605 Geological Party,Sichuan Bureau of Metallurgical Geological Exploration,Pengshan,Sichuan 620860)

Abstract:The Garut region,West Java,Indonesia lies in a volcanic island arc zone.Two quartz vein type gold deposits have been found out in this region.This paper makes an approach to regional geological history,geological features,ore control,origin and prospecting potential of the known Au deposits.The study indicates that S-low type epithermal Au-Ag deposit,S-rich Cu-Au deposit and porphyry Cu-Au deposit may be found out in this region.

Key words:Au deposit; geological feature; prospecting; Garut region,West Java,Indonesia

作者简介:问娣(1979-),女,河北保定人,工程师,研究方向:地物化遥数据处理和异常的综合解释方面

收稿日期:2015-08-18

DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2016.01.019

中图分类号:P618.51

文献标识码:A

文章编号:1006-0995(2016)01-0086-07