高中化学教学中的“顿悟”与帮助学生“顿悟”

2016-04-16罗卞霞

罗卞霞

摘要:顿悟是灵光一现,是创造性思维与化学问题相结合,创造性地重构图景实现在原有认知上的突破与飞跃,对于高中化学学习而言其本质是学生化学素养的提升.那么,帮助学生产生顿悟一定程度上就是在发展学生的化学素养,发展学生的化学思维.

关键词:顿悟 化学素养 思维 问题表征

很多教师都有过这样的经历,一个化学问题摆在面前,苦苦思索了好久,在没有进展时,忽然“灵感”不期而至,所有的思路全部理顺了,恍然大悟,这其实就是顿悟.这种“灵机一动”,有一种转瞬即逝、可遇不可求的神秘感.其实,教育学、心理学早已对顿悟进行了研究,心理学将顿悟和创造性思维放在一起,认为两者均非无中生有的凭空臆想,而是人们在面临新问题时,从原有认知和经验出发进行思考,当发现问题无法解决时,将现有的知识组块打破的短暂创造性思维的过程.虽然这个过程时间短暂,但是对新的情境创造性地构造、重建,最终实现认识上新的突破与飞跃.在化学教学中,笔者时常思考:学生有没有这种顿悟呢?学生学习化学时顿悟的关键在哪里?如何帮助学生顿悟?

一、顿悟的关键——问题表征之间的转换

从理论上讲,学生在顿悟之时其原有的思考方向和思维定式被瞬间打破,迅速摆脱并调整自我找到正确的思路.这一过程对于学生而言,必然有非常激烈的认知冲突存在,也必然有引起顿悟的导火索,即关键性因素的存在.笔者在教学实践中发现,能够引导学生顿悟的关键是“问题表征之间的转换”,而且即使是同一个问题,具有不同解题思维偏好的学生选择的问题表征不一样,自然顿悟的发生也会不同.

例如,在150℃,105Pa时,盛有足量Na2O2的密闭容器中充入O2和CH4的混合气体,现在用电火花反复引燃保证反应充分,最终测得恢复到原来的状态时容器内的压强接近于零.根据上述信息求一求混合气体中O2和CH4的物质的量之比是多少?笔者对学生的解题思路进行梳理,发现有如下三种问题表征方式.表征1:从题干中的终态“压强接近于零”出发,联系到产物为NaOH和Na2CO3.这样表征后,将这个问题转化为方程式叠加或电子守恒的问题.只要列出总方程式,就可以完成问题的求解.表征2:O2和CH4反应,反应物与Na2O2反应又生成O2和CH4,反应继续……将问题表征为循环反应问题.这样表征后,将化学问题转化为等比数列的问题.解决这个问题,学生要找到每次变化时各物质间存在的关系.表征3:反应非常充分,则说明气体被Na2O2完全吸收了,将O2和CH4表征为CO和H2就行了.将这三种表征进行对比,表征1是通常解法,表征2需要学生有很好的数学功底,表征3能让人有一种眼前一亮的顿悟感.

二、顿悟的培养——引导学生展开科学幻想

研究表明,保持学生对问题的新鲜感,有助于顿悟的产生.培养学生的顿悟和创造性思维,教师应着力于“调动学生的问题意识和激发学生解决问题的动机”.

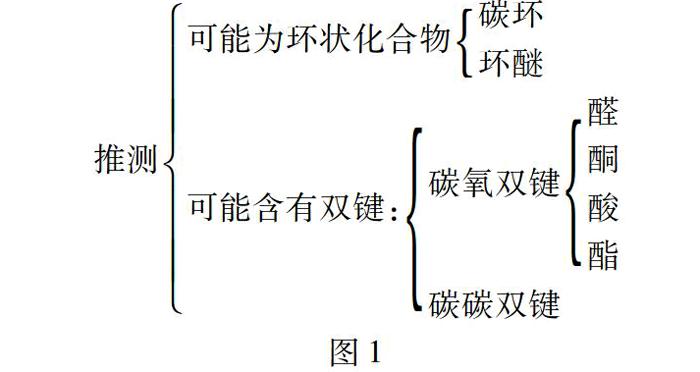

例如,在讲“葡萄糖的结构”时,笔者这样引导学生:引导1:介绍燃烧法,要求学生结合分子量的测定推导葡萄糖的分子式(C6H6O6).引导2:要求学生结合分子式对该化合物的不饱和度进行推测(不饱和度为1).引导3:引导学生进行如图1推测.引导4:思考怎样确认羟基的数目(酯化法).引导5:思考是否含有支链.(该环节要求学生展开想象,甚至是科学幻想,催生智慧,引发顿悟)引导6:就算知道了碳架和基团,其实还有很长的路要走:对映异构体的确定.(进一步开放学生的思维)

此外,在教学中发现,那些能深刻分析问题的学生,一定属于思考严密、思维开阔、能清楚表达内心感受的人.除了要引导学生开放思维外,还应该引导学生从小处着手,注重基本素质的培养,厚积薄发,有了足够的积淀,“灵感”的到来就会水到渠成.

参考文献

奉青,吴鑫德,肖小明.高中生化学问题解决中元认知能力的实验研究[J].化学教育.2007(10).

刘知新.化学教学论[M].北京:高等教育出版社(第三版〕.2004(6).