一种载波泄漏快速抑制方法

2016-04-14吴广德

吴广德,陈 瑾

(1.中兴通讯 西安研发中心 陕西 西安 710114;2.西安电子科技大学 天线与微波技术重点实验室 陕西 西安 710071)

一种载波泄漏快速抑制方法

吴广德1,陈瑾2

(1.中兴通讯 西安研发中心 陕西 西安710114;2.西安电子科技大学 天线与微波技术重点实验室 陕西 西安710071)

摘要为获取更加纯净的频谱,抑制载波泄露和无用边带泄露。提出了一种快速抑制发射机载波泄漏的方法。从理论上分析了载波泄漏的原因及抑制的原理,进而提出利用抛物面二元寻优方法快速抑制载波泄漏。该方法较传统方法更能有效地控制发射机载波泄漏,大幅提高了抑制效率,消除了测试过程中可能出现的因载波泄漏而引起的各种不良影响,并使校准所需步骤、时间固定化,提高了测试效率,进而节约了测试成本,实验证明了该方法的正确性和有效性。

关键词载波泄漏;直流偏置;二元寻优;抛物面方程

A Method of Fast Carrier Leak Suppression

WU Guangde1,CHEN Jin2

(1.Research and Development Center,ZTE,Xi’an 710114,China;2.Science and Technology on Antenna and Microwave Laboratory Xidian University,Xi’an710071,China)

AbstractA fast method for suppressing transmitter carrier leakage is proposed to obtain more purified spectrum and suppress carrier leakage and useless side bank leakage.The cause and the suppression principle of carrier leakage are analyzed,and the method of using the parabolic two element method is put forward.This method can effectively control the transmitter carrier leakage,greatly improve the suppression efficiency,eliminate all kinds of adverse effects caused by the carrier leakage,improve the testing efficiency and save the test cost.The experiment proves that the method is correct and effective.

Keywordscarrier leakage;DC offset;two element optimization;parabolic equation

随着零中频和数字中频技术的兴起,DAC加IQ调制器的设计模型在现代通讯设备中得到越来越多的应用。与传统发信机所采用的变频技术相比,DAC加IQ调制器的设计模型在节省成本的一次变频中表现出了显著优势,同时使得载波抑制、无用边带抑制成为可能,进而使发射机的发射频谱更加纯净,减轻了发射链路中滤波器的压力。为获取更加纯净的频谱,尽量抑制载波泄露、无用边带泄露,仅依靠器件的自身抑制是不够的,主要原因是模拟器件、硬件链路都具有一定的离散性,很难使大批量器件都具有良好的抑制性能。对于变频方式引起的载波泄漏问题及其解决办法,国内外很多研究者都进行了研究[1-6]。一种行之有效的方法是对每个发射机进行针对性的无用频谱抑制校准。然而,目前工程上常用的校准算法往往比较复杂,而且校准的效率较低,如常用的二分法等,效率低而且校准时间不确定,无法很好地解决二元寻优问题,本文提出一种基于抛物面模型的发射机载波抑制的快速校准方法,该方法能够快速寻优,具有确定的寻优时间,较好地解决了目前所用算法二元寻优速度慢、寻优时间不固定等问题[7-8]。

1理论分析

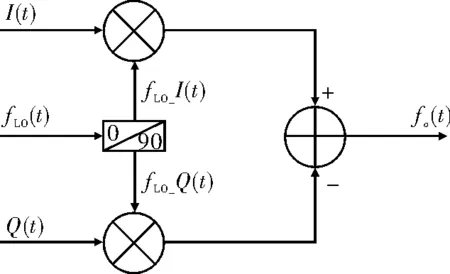

随着半导体工艺技术的进步和对移动通信设备小型化、低功耗、多功能需求的不断增加,基于正交调制的直接正交上变频技术DQUC(Direct Quadrature Up-Conversion)得到了迅速发展。它能直接将基带信号搬移到射频并消除无用的边带信号,以实现单边带调制。如图1所示。

图1 直接正交上变频技术示意图

理想情况下,正交调制信号I(t)、Q(t)是正交本振信号,fLO_I(t)、fLO_Q(t)的幅度和相位完全平衡,且不存在直流偏移。因此,DQUC输出的RF信号fo(t)是一个理想的单边带信号,不存在边带和本振泄漏问题。但实际工程应用中,I(t)、Q(t)和fLO_I(t)、fLO_Q(t)信号的幅度相位总存在一定的平衡误差及直流偏移,这就使实际系统中难免存在边带泄露和本振泄露的问题。

为便于分析问题,假设实际的I(t)、Q(t)和fLO_I(t)、fLO_Q(t)信号分别为

(1)

式中,G、Ψ和D分别为I(t)、Q(t)信号的幅度、相位和直流偏置;A、θ、E分别为fLO_I(t)、fLO_Q(t)信号的幅度、相位和直流偏置。理想情况下,由于不存在幅度、相位误差I(t)和Q(t)直流偏置误差,和的幅度、相位、直流偏置都相等,fLO_I(t)和fLO_Q(t)同样如此。

DQUC的输出信号fo(t)可表示为

fo(t)=I(t)×fLO_I(t)-Q(t)×fLO_Q(t)

(2)

将式(1)代入式(2),得

(3)

由式(3)可以看出,fo(t)输出实际上包含了上边带 、下边带、载波泄漏、中频及直流泄漏等部分,其中载波泄漏部分表示为

(4)

(5)

2实验验证

为验证载波泄漏与直流偏置Di、Dq的抛物面关系,建立了实验模型,并对直流配置Di、Dq进行了164份量化,在此164×164规模二维变量上,对本振泄漏y进行二维扫描,绘制了三维模型如图2所示。

图2 I(t),Q(t)直流偏置与本振抑制关系

由图2可以看出,本振抑制与I、Q直流偏置呈现典型的抛物面关系,也验证了前面理论推导的正确性。本振泄漏的数据模型建立,就可利用抛物面方程,对本振抑制的理论极值点进行求解。

已知任意抛物面方程

(6)

(7)

于是,求得a、b,也得到了载波泄漏的极小值点,通过调整I、Q直流偏置达到获取载波泄漏极小值的目的也就达到了。

3应用实例

本文推导了本振抑制极小值点的快速获取算法,只需要4步,即可得到最佳载波抑制情况下的I、Q偏置,随后系统记录这个偏置点,系统运行时,只需设置校准时记录的偏置点,就能得到最佳载波抑制,从而得到最佳系统性能。

图3展现了本振校准的过程,可见,二维面上间隔选取4个坐标点,由此获取到载波泄漏量为-53.4dBm、-41.08dBm、-36.85dBm和-42.92dBm,通过自动计算,即可得到最佳载波抑制点为(768,205),输入该坐标点,即可得到本振抑制-73dBm。

实用结果比较理想,完全满足工程需求,但事实上,因为仪表读数波动等原因,如果在最佳载波抑制点(768,205)附近再进行一次校准,得到的本振抑制结果将更加准确。

图3 本振校准过程

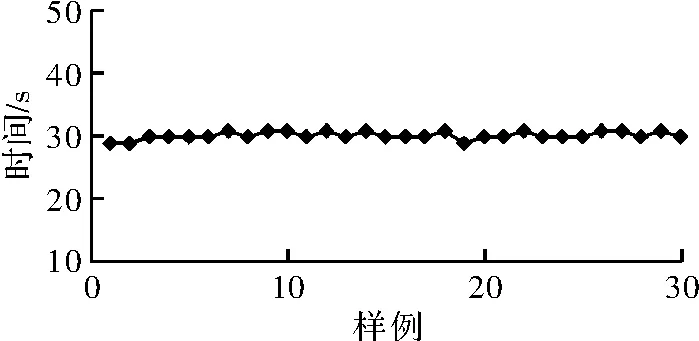

当这一算法应用于自动化批量生产,随机选取30个产品,载波泄漏I、Q偏置值的获取时间如图4所示。

图4 载波泄漏I、Q偏置值的获取时间

可见,比起普通二分法寻优所需2 min的本振抑制时间,该方法本振抑制的时间更少,而且时间基本固定,图中时间是进行了两次迭代所用时间,还包括初始化的时间,如果仅做一次迭代,时间还能进一步降低。

4结束语

本文为发射机载波抑制提供了一个高效的校准办法,使发射机载波泄漏能够得到快速抑制,并且时间可控,大幅提高了校准测试的效率,降低了生产、研发校准测试的成本。对于符合抛物线特征的二元寻优案例,文中所提出的抛物面二元寻优方法,能够迅速准确地找到极值点。相似的思想可以推广到所有能够建立数学模型的二元寻优问题,为类似问题的解决提供一种思路。

参考文献

[1]Cao Peng,Qi Wei.A local oscillator leakage signal eliminating circuit for direct quadrature up-conversion transmitters[C].Beijing:International Conference on Communication Technology,2006.

[2]Abidi A.Direct conversion radio transceivers for digital communications[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,1995,30(12):1399-1498.

[3]Christian Lanschutzer,Andreas Springer,Linus Maure,et al.Integrated adaptive LO leakage cancellation for W-CDMA direct up-conversion transmitters[C].Shanghai:IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium,2003.

[4]曹鹏,王明飞,费元春.直接正交上变频调制器的镜频抑制与本振泄漏对消技术研究[J].电子学报,2010,38(2A):6-9.

[5]曹鹏,费元春.直接正交上变频的边带与本振泄漏分析及优化设计[J].兵工学报,2004,25(6):712-715.

[6]张长弓.单片零中频无线发射器载波泄漏消除技术研究[D].武汉:华中科技大学,2012.

[7]陈开周.最优化计算方法[M].西安:西北电讯工程学院出版社,1985.

[8]陈宝林.最优化理论与算法[M].北京:清华大学出版社,2005.

中图分类号TN83

文献标识码A

文章编号1007-7820(2016)03-148-03

doi:10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2016.03.038

作者简介:吴广德(1979 —),男,硕士,工程师。研究方向:无线通信,射频电路等。陈瑾(1981—),女,博士,副教授。研究方向:宽带,超宽带天线及射频电路等。

收稿日期:2015- 07- 13