论古典诗学中的“浣花诗坛”*——以钱仲联《浣花诗坛点将录》为中心

2016-04-09马腾飞

马腾飞

(苏州大学 文学院,江苏 苏州 215123)

论古典诗学中的“浣花诗坛”*

——以钱仲联《浣花诗坛点将录》为中心

马腾飞

(苏州大学 文学院,江苏 苏州 215123)

摘要:《浣花诗坛点将录》是钱仲联先生最早的一部诗学点将录作品,是杜诗学史上的重要著作。这部《点将录》无论篇幅长短或是形式建构与他作皆有不同,有着一定的独创性。作者以“三十六天罡”的形式勾勒出古典诗学中的学杜谱系,即由宗杜诗风出发,将唐宋元明清的重要诗人一一分类评点,褒贬之笔往往蕴含其中。从这部《点将录》中概括出的“浣花诗坛”可以窥探后世学杜者的成败得失,而谱系中部分重要的“不在场者”同样能够给予我们思考。

关键词:浣花诗坛;杜甫;钱仲联;《浣花诗坛点将录》

杜诗自唐时起,就因其地负海涵的宏大题材以及千锤百炼的艺术品质为后世历代诗人所宗仰。叶燮在《原诗》中说:“自甫以后,在唐如韩愈、李贺之奇奡,刘禹锡、杜牧之雄杰,刘长卿之流利,温庭筠、李商隐之轻艳,以至宋、元、明之诗家,称巨擘者无虑数十百人,各自炫奇翻异,而甫无一不为之开先。”[1]然而自中唐以降,“天下几人学杜甫,谁得其皮与其骨”(苏轼《次韵孔毅父集古人句见赠》)[2],宋人提出的“江西诗社宗派图”,在诗歌史上首次对杜甫及其传承者进行了谱系归纳。清代方东树《昭昧詹言》则提出了“杜公如佛,韩、苏是祖,欧、黄诸家五宗也”[3]的诗学谱系,今人钱仲联先生的《浣花诗坛点将录》为我们提供了一份作者心目中影响最大、成就最高的杜诗后学之名单。这部《点将录》对唐以后不同朝代不同成就的诗人进行了归纳与排序,体现出作者对于建构杜诗学史上“浣花诗坛”的深切用心。

一、《浣花诗坛点将录》与“浣花谱系”的构成

《浣花诗坛点将录》诞生于上世纪80年代,是钱仲联先生应成都草堂杜甫研究学会及《草堂》编辑部之邀而写就的一部诗学著作,原载《草堂》1982年第2期,后收入1993年中华书局出版的《梦苕庵论集》一书中。作者在自序中称:

余久病不斟,握管如锥。因思老杜诗圣,唐宋以来至近人,评赞者如林,讥贬者亦有。余何人斯,敢妄加议论?因戏为《浣花诗坛点将录》,择杜以后学杜诸家当于我意者三十五人,比附于天罡星座。不扩大为一百零八之数者,难得其人,不欲强加罗列。凡所举,限于学杜或摹杜者,否则虽大家名家如青莲、昌谷、宛陵、东坡、石湖、诚斋、青丘、大樽、渔洋、以至定盦诸家,皆不阑入。于各家之下,略附简评,或有取诸前人,为吾意所首肯者,亦不求备。此乃游戏笔墨,一家私言,初非诗国之阳秋也。[4]53

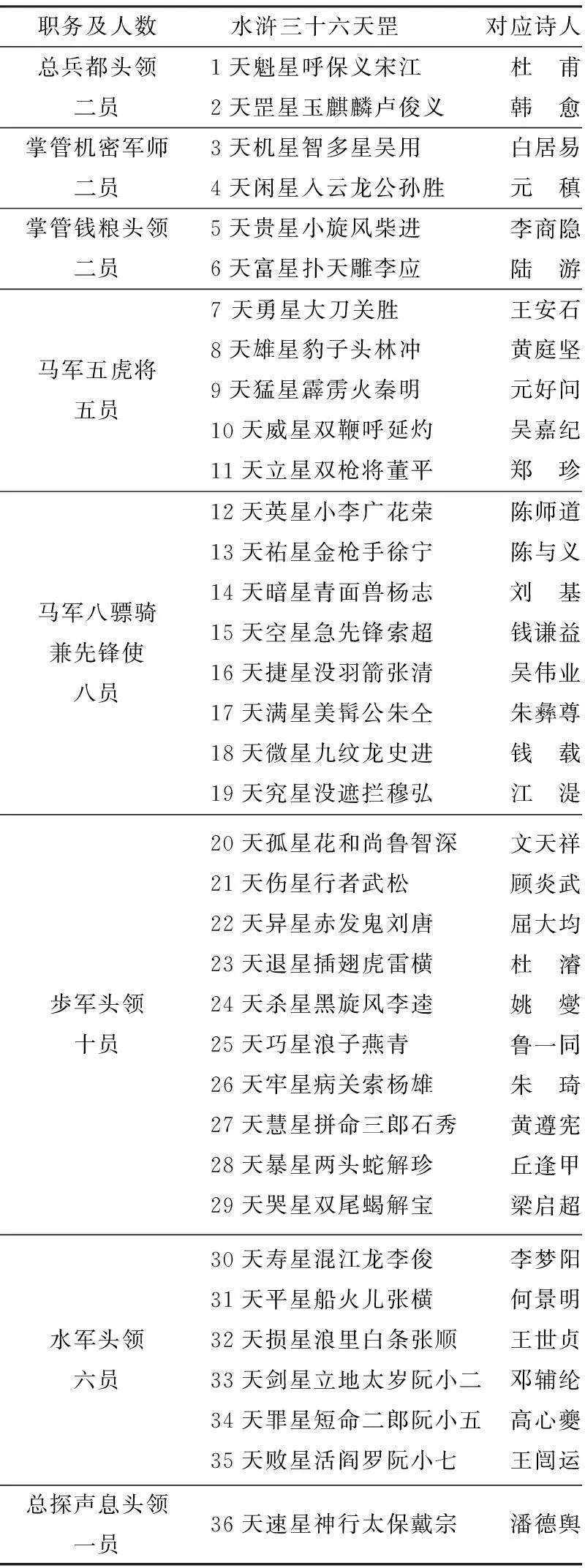

乾元二年(759),杜甫流亡至成都,暂住于浣花溪边的草堂寺。次年春,杜甫于浣花溪畔修建草堂,自称“浣花翁”,后人也每以“杜浣花”称之。“浣花诗坛”是钱仲联先生所拈出的诗学概念,用以概括少陵以后的学杜诸家。《点将录》上迄韩愈、元白,下至近代丘逢甲、梁启超等诗界革命诸家,共计唐宋元明清35位诗人,皆是宗杜而自成坛帜的名家。由于名单仅仅为三十六天罡之数,不妨将《点将录》所涉及的诗人及对应关系汇为表1。

表1《水浒传》三十六天罡星与唐宋元明清

诗人对应表

职务及人数水浒三十六天罡对应诗人总兵都头领二员1天魁星呼保义宋江2天罡星玉麒麟卢俊义杜 甫韩 愈掌管机密军师二员3天机星智多星吴用4天闲星入云龙公孙胜白居易元 稹掌管钱粮头领二员5天贵星小旋风柴进6天富星扑天雕李应李商隐陆 游马军五虎将五员7天勇星大刀关胜8天雄星豹子头林冲9天猛星霹雳火秦明10天威星双鞭呼延灼11天立星双枪将董平王安石黄庭坚元好问吴嘉纪郑 珍马军八骠骑兼先锋使八员12天英星小李广花荣13天祐星金枪手徐宁14天暗星青面兽杨志15天空星急先锋索超16天捷星没羽箭张清17天满星美髯公朱仝18天微星九纹龙史进19天究星没遮拦穆弘陈师道陈与义刘 基钱谦益吴伟业朱彝尊钱 载江 湜歩军头领十员20天孤星花和尚鲁智深21天伤星行者武松22天异星赤发鬼刘唐23天退星插翅虎雷横24天杀星黑旋风李逵25天巧星浪子燕青26天牢星病关索杨雄27天慧星拼命三郎石秀28天暴星两头蛇解珍29天哭星双尾蝎解宝文天祥顾炎武屈大均杜 濬姚 燮鲁一同朱 琦黄遵宪丘逢甲梁启超水军头领六员30天寿星混江龙李俊31天平星船火儿张横32天损星浪里白条张顺33天剑星立地太岁阮小二34天罪星短命二郎阮小五35天败星活阎罗阮小七李梦阳何景明王世贞邓辅纶高心夔王闿运总探声息头领一员36天速星神行太保戴宗潘德舆

以上就是《浣花诗坛点将录》的全部人员,入选者皆堪称文学史上各领一代风骚的诗坛钜子。作者在序言中已经表明,“凡所举,限于学杜或摹杜者”[4]53,因此如李白、李贺、梅尧臣、苏轼、范成大、杨万里、高启、陈子龙、王士禛、龚自珍等大家名家皆不入选。在现有的诗坛点将录中,以《浣花诗坛点将录》最为特殊,其形式与内容与以往的点将录均有不同,许多体例均是作者的首创。

首先,《浣花诗坛点将录》规模不大,仅比拟于天罡星,而不涉地煞之数。因此除杜甫本人之外,仅有35人入选,这在诗坛点将录中尚未见他例。自《乾嘉诗坛点将录》起,后世登坛点将者唯恐遗漏名家,故每有“一作”之体。以《乾嘉诗坛点将录》为例,“神行太保戴金溪……一作全谢山”[5]17、“短命二郎乐莲裳……一作杨六壬”[5]18等,皆是一对多的格局。《浣花诗坛点将录》则不然,其三十六天罡之数与诗人皆是一对一的格局,这就要求作者能够判拟精准,毫发无差。其次,《浣花诗坛点将录》所揭示的,是古典诗学中的一大诗学体系,即由杜诗所发源,韩愈、白居易推演,经唐宋元明清历朝而演漾停滀而成的诗学渊海。这种单纯以诗风渊源继承为主的诗坛点将录同样不多见,这正是“浣花诗坛”得以归纳的关键之所在。其三,一般的诗坛点将录在卷首均有设诗坛“旧头领”一员,即“托塔天王晁盖”,随后才是总兵都头领“天魁星及时雨宋江”“天罡星玉麒麟卢俊义”的正式登场,以彰显诗国江山的才人代兴,而《浣花诗坛点将录》原本即揭橥少陵自辟天地,故而直接以都头领宋江比拟杜甫,无需另立晁盖。

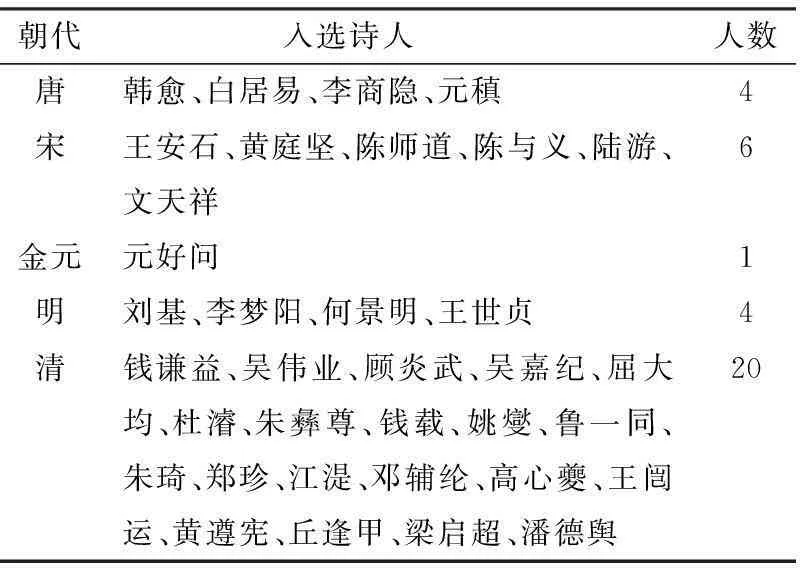

根据《浣花诗坛点将录》涉及的人物,我们可以归纳出一份由唐至清的宗杜谱系。从《点将录》的阐释来看,“浣花诗坛”可以归纳为这样一个谱系的传承更迭,亦可称之为“浣花谱系”。为方便讨论,我们可以将这一谱系列成表2。通过表2的归纳,“浣花诗坛”的传承脉络由此可见:唐宋时期处于“浣花诗坛”的确立以及成型阶段,因此入选诗人并不多,但在《点将录》中却大多“身居要职”。其中唐代的韩、白、元、李更是整个诗坛的中枢人物:韩愈作为都头领,元白作为机密军师,李商隐与南宋的陆游“共掌钱粮”。宋代入选的其他诗人均作为“五虎将”、“八骠骑”等高级将领,文天祥虽被点为“天孤星花和尚鲁智深”,但依然是作为步军大将之首,傲视群雄,可见唐宋诗人地位之显要。

表2 浣花谱系诗人朝代分布表

还应当注意的是,整个金、元、明时期总共才有5位诗人入选,除元好问、刘基分别入选“五虎将”与“八骠骑”之外,李梦阳、何景明、王世贞三位前后七子领袖只能作为边缘化的“水军头领”,应是浣花诗坛的中衰。而殆及清代,整个诗坛面貌又马上焕然一新,吴嘉纪、郑珍不但身居“五虎将”,其他诗人也纷纷被点为“八骠骑”与“步军头领”,邓辅纶、高心夔、王闿运则作为水军头领,潘德舆更是由于《李杜诗话》的理论成就被点为“总探声息头领”。纵观整个清代,“浣花诗坛”可谓名家辈出,共有20位入选,足足占了《点将录》一半以上的篇幅,堪称中兴。这与作者对清诗“超元越明,上追唐宋”[6]的整体论断是相一致的。

通过归纳可知,《浣花诗坛点将录》所比拟的职务只有“都头领”、“掌机密军事头领”、“管钱粮头领”、“马军五虎将”、“马军八骠骑”、“步军头领”、“水军头领”以及“总探声息头领”八种。这样简洁明了的谱系比其他的诗坛点将录容易归纳得多。可以说,所谓“浣花诗坛”,即以“都头领”为大小领袖,“掌机密军事头领”、“管钱粮头领”为权力中枢,以“马步三军将领”及“总探声息头领”为爪牙羽翼的诗坛格局。所谓“浣花谱系”,即以杜甫为总源头,韩、白为两翼,承于两宋,衰于元明,复振兴于清代的“宗杜”诗风的传衍。

二、《浣花诗坛点将录》的内在逻辑及点评方式

龚鹏程先生在《中国文学批评史论》中点出了“点将录”这一体裁的图谱性质:“表面上看,《点将录》与《宗派图》在形制上完全不同,但通过社集盟会这个观念,《点将录》确实是《宗派图》的延续……《点将录》所拟譬的,虽然不是实际的社会结构,却是个更典型的山寨组织,是组织更为严密的秘密社会。”[7]也就是说,由于组织性与社会性的存在,作为诗人品评方式的《点将录》之谱系性质同样明显,《宗派图》是通过“祖”以及“大小宗”的分布进行图谱规划,而《点将录》则是通过具体的“头领职务”来彰显诗人特色及成就,分析《浣花诗坛点将录》的内在逻辑及点评方式,可以更好地认识整个“浣花诗坛”。

韩愈在“浣花诗坛”地位的显著,在《点将录》中是值得首先探讨的一个现象。杜甫作为当仁不让的诗坛魁首,而韩愈则作为整个“浣花诗坛”的二号人物出现,与杜甫同样身为都头领。在一定程度上说,“浣花诗坛”可称之为“杜韩诗坛”,整个“浣花谱系”的浩瀚流转,皆源于韩愈对杜甫的继承与开辟。

作者在按语中指出:“杜韩并称,自唐已然。”然而唐人眼中的“杜诗韩笔”并非完全是诗学命题,而是以韩愈古文与杜诗并称。韩文在古典散文领域“集大成”的意义,的确可与杜诗相埒。不过,诗歌史上“杜韩并称”的大量出现,主要还是在清代以后。汪立名《白香山诗集序》在比较韩、白二公对杜甫继承角度时指出:“大抵韩得杜之变,白得杜之正,盖各得其极者。”[8]699从“正”与“变”的角度,分别将白居易、韩愈作为杜诗传承的两大代表。作者以韩愈为都头领,而置白居易于军师,说明对诗歌发展中“通变”的首肯。

元、白身处中唐,是诗史上较早推尊杜诗,并受其影响的大诗人。元稹所称“至于子美,上薄风骚,下该沈宋,言夺苏李,气吞曹刘,掩颜谢之孤高,杂徐庾之流丽,尽得古今之体势,而兼人人之所独专矣”[9]第一次从“集大成”的方面,讨论杜诗转益多师,融汇生新的诗学品质,古今皆无异议,这一论断亦反复为后世学人所引用。白居易则从儒家角度出发,强调诗歌的现实意义,同样对杜诗表达了倾慕。二人不惜首启“抑李扬杜”之争, 矛头直指与之齐名的李白,观点虽有失偏颇,但可见元白为杜诗奔走呐喊之状。点元白二人为机密军师,无疑是符合文学史实际的,而白居易的文学成就又在元稹之上,故而以白为上首吴用,点元稹为入云龙。

“掌钱粮头领”在水浒寨中同样处于权力中枢,作者分别点之以李商隐与陆游。这样,一方面兼顾唐宋;另一方面,一般认为李、陆二家学杜的成就确实远在唐宋诸大家之上。李商隐学杜能得其真髓,古今称美,王安石早就指出“唐人知学老杜,而得其藩篱,唯义山一人”[10](《蔡宽夫诗话》)。李商隐学杜的主要特色是能自出新意,清人盛大士云:“义山学杜而不袭其貌,杜诗于三百篇中近变风变雅,义山亦风雅之遗音而离骚之苗裔也。”[11]陆游早年诗学太白,一时有“小李白”之称,中年之后,壮志未酬,转而对杜诗沉郁顿挫的悲壮之美有着慨然心会的领悟,宋荦《漫堂说诗》认为“南渡后,陆游学杜、苏,号为大宗”[12],陆游《夜登白帝城楼怀少陵先生》《题少陵画像》诸篇,郁怒悲咤,俨然是少陵的异代知己。清代以来,放翁诗名愈重,清高宗《御选唐宋诗醇》,于宋仅取苏、陆二家,而不及黄庭坚、范成大诸人。赵翼甚至推许陆游诗歌成就超过东坡:“宋诗以苏陆为两大家,后人震于东坡之名,往往谓苏胜于陆,而不知陆实胜苏也!”[13]同时,整体看来,义山诗精工富丽,无美不臻,放翁诗叱咤万首,古今罕见,故以二者执掌钱粮。

马军“五虎将”“八骠骑”皆是足以登坛拔帜的诗坛闯将,以宋、清两朝为主,兼取元、明。特别是“五虎将”,在《水浒传》中堪称功勋卓著者,故身为宋诗大家的王安石与黄庭坚,金元诗坛之祭酒元好问皆榜上有名。值得注意的是,清代两位诗人吴嘉纪与郑珍同样跻身五虎之榜,不得不说是作者精研清诗下的独造之论。

吴嘉纪诗学陶渊明、杜甫,以白描见长,风格苍劲而不失空灵。沈德潜推许其“以性情胜,不须典实而胸无渣滓”[14],朱彝尊则因其“遗民诗人”的定位选其入《明诗综》。潘德舆则对此表示不满云:“(陋轩诗)为杜、陶之真衣钵,犹恨竹垞归愚知之不尽人,以其穷约而少之,指为山林一派,岂知诗之根本者?”[15]因其注意到吴嘉纪的成就远非遗民诗、隐逸诗所能牢笼概括。其实吴嘉纪在清代诗坛的地位,前人亦不乏推崇者。早在清初,周亮工读吴嘉纪诗,推其为“近代第一”[16](汪楫《陋轩诗序》);近代林昌彝《海天琴思录》云:“近代国初诸老诗,吴野人,天籁也;屈翁山、顾亭林,地籁也;吴梅村、王阮亭、朱竹垞,人籁也。此中精微之境,难为不知者言也。”[17]隐然已有置吴氏于诸大家上之意。可见吴嘉纪在清人心目中地位之高。今人邓之诚《清诗纪事初编》也称赞吴嘉纪:“其诗学杜,得其神,遗其貌。”[18]

胡先骕曾以吴嘉纪与郑珍为清代二大诗人,并肯定郑珍“卓然大家,为有清一代冠冕”[19](《读郑子尹巢经巢诗集》)。作者早先曾比较过吴、郑二人的诗歌成就,其《梦苕庵诗话》认为“吴野人《陋轩诗》,前人多盛称之。余按陋轩诗言皆布菽,功在风化。三百年中与郑子尹《巢经巢诗》,并为大家。而吴似不及郑者,郑才大学博,无所不能、无所不敢,纵肆变化者多耳”[20]181。需要注意的是,作者对郑珍从来不吝赞美之辞,如《梦苕庵诗话》力推郑珍为“清代第一”,“又不独清代,即遗山(元好问)、道园(虞集)亦当让出一头地。世有知音,非余一人私言”[20]280。在《论近代诗四十首》谈及郑珍时更有“清诗三百年,王气在夜郎”[21]的定评,可见作者更加心折于郑珍。从整体诗歌成就上看,钱谦益、吴梅村未必逊色于吴嘉纪、郑珍二人,但结合“宗杜”这一诗学背景,以吴嘉纪、郑珍入选五虎将,在“浣花诗坛”上殊无愧色。

另外,《点将录》中对于“步军头领”以及“水军头领”的择取方式亦比较特殊,对此作者在《点将录》中特加注明云:

步军头领,取其诗以反抗异族侵略之爱国主义精神为主题者。其人或为抗敌而献身,或为遗民而守志,或控诉近代西方列强之侵略罪行,或主张政治之改良。其诗之风格,则皆本于杜陵者也。[4]61

水军头领,我以明清两朝之摹古派当之。以其摹古有迹,不同于上列诸家之自开生面也。[4]65

对《水浒传》印象深刻的读者一定会注意到,“步军头领”中如鲁智深、武松、李逵、石秀等无一不是嫉恶如仇、锄强扶弱的江湖好汉。文天祥、顾炎武、屈大均等遗民诗人或北抗胡廷,或直节不屈,或志在匡复,其风骨气节与之类似;近代黄遵宪、丘逢甲、梁启超等诗界革命派勇于开疆拓宇,以“步军头领”为抗敌革命之激进派,堪称形象。相比之下,“水军头领”因其囿于水战,攻城略地则稍有逊色,以之拟为摹古有迹、未开生面的保守派,亦无不可。明代李、何、王、李等七子派成员“唯复不变”,遂成优孟衣冠,前人已有定评。晚清湖湘诗派的邓辅纶、高心夔、王闿运诸诗人,近人对之同样颇有微辞,因其究心于六朝选体。如易君左亦曾讥邓辅纶云:“其诗并无了不起处,几乎是全学《选》体。”[22]《点将录》又引陈衍《近代诗抄》语批评王闿运“墨守古法,不随时代风气为转移,虽明之前后七子无以过之也”[4]67,乃置其于水军头领之末。不过,与明前后七子的生吞活剥、挦扯少陵相比,湖湘派依然有着自己的特色。

《点将录》本身则需要注意到诗人的个性。社会性以及整体秩序的统一,只有在整体诗史的融通掌握、圆赅遽密的基础上,才能做到拿捏自如。纵观整部《浣花诗坛点将录》,其建构逻辑无不精审,即便是细微之处,亦可见作者之匠心。如点义山为“天贵星小旋风柴进”,标出“义山为唐宗室”,与柴进作为龙孙贵胄的身份同样吻合;钱谦益抵呵前后七子及竟陵派不遗余力,“实清诗之先行者”,“老归空门,不忘注杜,此余所以以天空星急先锋一员予之也”[4]57,诸如此类,读之无不深感会心。也正因如此,整个“浣花诗坛”的脉络与流变才得以更加明晰。

三、从《浣花诗坛点将录》看“浣花诗坛”的划定标准

如果从诗歌流派的角度审视“浣花诗坛”的构成,《点将录》分别涉及宋代的江西诗派、明代的七子派、清代的湖湘诗派以及宋诗派。而出于篇幅原因,各派往往只能将最为重要的诗人选入。江西诗派素有“一祖三宗”之说,均出现在“浣花诗坛”中,他人则皆不见录。明代前后七子以“李、何、王、李”称首,然而李攀龙被摒弃于谱系之外。湖湘诗派以王闿运为首倡,邓辅纶与高心夔为羽翼,《点将录》拟之以阮氏三雄,然置王闿运为最末之“活阎罗阮小七”,倘若考虑到三位诗人之年齿,与阮氏昆季之序亦又不尽符合;晚清宋诗派标举杜韩之旗帜,声势浩大,却仅有郑珍一人入选,其余如程恩泽、曾国藩、何绍基、祁隽藻诸人,乃至近代同光体诸大家,均无缘入配“浣花诗坛”。这些未能入选的诗人是否真如王士禛、龚自珍等大诗人,不依傍杜韩之藩篱?抑或是本身成就有限,连《点将录》中“一作”的位置都未能占有?作者在序中早已表明:“不扩大为一百零八之数者,难得其人,不欲强加罗列。”[4]53作为《点将录》题材的集大成者,钱老深明《点将录》之体例,乃借说部狡狯之笔,暗藏月旦之公评。因此,对于这份名单的“不在场者”,不能视为简单的“缺席者”,而是有必要讨论其诗学杜韩却“不在场”的原因,进而了解作者点将时的择取标准。

宋代江西诗派号称学杜,并列出“一祖三宗”之说,而成就最高的正是黄庭坚、陈师道、陈与义这“三宗”,曾几、吕本中、潘大临等宗派图中人主要是继承黄、陈的衣钵。若置于浣花诗坛,方之黄、陈,则有大小宗之辨,因此算不上是浣花诗坛的嫡传谱系。同理,北宋王令、欧阳修等虽是学韩之名家,梅尧臣诗学韩孟,然而其学韩的过程中缺少“宗杜”这一最为根本的特色,故而同样非“浣花谱系”之嫡传,因此皆不便选入。

明代前后七子自李梦阳起,即以汉文杜诗叫号于世,以致“为诗者,不知诗学,而徒以雕绘声律,剽剥字句者为工”[23]。这种亦步亦趋的仿效最终落入“沿途觅迹,摇手侧目,吹求形影,摘抉字句”[24]。何景明尚能“主创造”[25],而李梦阳、王世贞则未免囿于古人。其中最为极端的当属李攀龙,经常随意删改古人作品中的几个字,便收入自己集中,为后人所诟病。这与强调“词必己出”“降而不能乃剽窃”[26]的韩愈已经太过隔阂,更不用说“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”的杜甫了。

再看宋诗派,诗学畛域内的“杜韩”并称,不能不说是清代宋诗派推尊呐喊之结果[27]。宋诗派宣称诗宗杜韩的大家名家实不在少数。如莫友芝“探义山、黄、陈之奥,而融去犷晦,以造杜、韩之门庭”[28];何绍基“早年胎息眉山,终扶韩以归杜”[29],皆是脱胎于杜韩二大家。近人钱基博将清人诗宗杜韩的谱系提前到乾嘉时期:

舒位、孙原湘、黎简三家,尤为特出。位与原湘皆自昌黎、山谷入杜;而简则学杜而得其神髓者也。于是宋诗之径途渐辟。道光而后,何绍基、祁钰藻、魏源、曾国藩之徒出,益盛倡宋诗。而国藩地望最显,其诗自昌黎、山谷入杜,实衍桐城姚鼐一脉。[30]

由韩入杜,抑或是由苏黄入杜韩,皆是后人取径宗杜的法则。如唐临晋帖,尤不失二王风韵,但若入唐为先,再上溯晋人,则未免已经沾染上唐人法度。诗学亦是如此。杜诗奇险处的推扩,成就了韩诗,而顺着宋人改造杜、韩的轨迹,则成就了清代的宋诗派与同光体。与其说宋诗派是学杜韩,毋宁说是学习韩愈突破传统、凿山开道的诗学选择。然而一旦唯变不复,虽然自成风格,新辟疆土,却终究偏离了杜韩诗风的原本轨道,不宜再列入浣花门庭。晚清同光体一味求变,而未能贯通变化,亦难免堕入末流,正如李慈铭所批评的,“道光以后名士,动拟杜韩,槎牙率硬而诗日坏”[31],因此更不宜列入“浣花谱系”之中。

又如作者在前言中所列出的李贺、苏轼、高启、陈子龙等名家,未必完全不受杜甫沾溉。以李贺为例,近代吴闿生《跋李长吉诗评注》曾云:“昌谷诗上继杜韩,下开玉溪,雄深俊伟,包有万变,其规模意度,卓然为一大家。”[32]将李贺视为杜甫、韩愈再到李商隐之间的过渡人物。钱钟书先生在《谈艺录》中具体指出:“长吉诗境,杜韩集中时复有之。”[33]此外,清人姚文燮更是从“诗史”的角度探讨了李贺与杜甫的共通性,认为:“世称少陵为诗史,然少陵身任其为史也……昌谷余亦为诗史也,然不敢以史自见也。不惟不自注,更艰深其词,并其题又加隐晦。后人注之,不过诠句释字,皆以昌谷诗作说文耳,至依文生解者百不得一。”[34]尽管李贺的“诗史”书写流于隐晦艰涩,但对于历史与现实的关注与杜甫无疑是一致的,可见李贺本人与杜韩、义山之共通性。杜、韩、义山皆是“浣花诗坛”之魁首及中坚,那么作为过渡阶段的李贺为何却没有一席之地?

邓绎在《藻川堂谭艺》中比较唐人瓣香老杜时指出:“韩昌黎有杜之骨,而无其韵;李玉溪有杜之巧,而无其雅;白香山有杜之真,而无其大;李昌谷有杜之怪,而无其学。”[35]按照邓绎的逻辑判断,韩、白、二李宗杜皆有得有失:韩诗硬语盘空,得杜之骨,然韩作多古体,不如杜诗格律严整;李商隐学杜能得其神,然整体诗风纤弱,故曰得杜之巧,而少其庙堂雅致;白居易得其讽喻的现实精神,故曰得之真,但在整体格局上与杜诗的地负海涵、千门万户相比,无疑有小大之辩;李贺狷狂险怪的病态审美则导致了对于“怪”的追求,而未能如杜甫读书万卷,驱驰经史。并且,李贺虽曾研习杜韩,但毕竟自己的主观色彩太过浓厚,所谓“李长吉师心,故尔作怪”[36],其笔下之风樯阵马、狰狞谲怪之幻象虽然出于杜韩,却远比杜韩走得更远。

根据“诗”与“学”的结合以及师法杜、韩的法则,郑珍成为晚清宋诗派的唯一入选“浣花诗坛”者,既超越了其师程恩泽,也俯视何绍基、莫友芝、陈衍等平辈及后学。这是基于郑珍“历前人所未历之境,状人所难状之状,学杜韩而非模仿杜韩”[37]的诗学成就(陈衍《近代诗钞叙》)。但作者又认为,“子尹诗盖推源杜陵,又能融香山之平易、昌黎之奇奥于一炉,而又诗中有我,自成一家之面目。陈衍取为道咸以来‘生涩奥衍’一派之弁冕,以‘沈乙庵、陈散原实其流派’,未免以偏概全”[38]。即强调郑珍原非宋诗派、同光体所能笼括。至于同光体诗人,陈衍认为,“诗至晚清同光以来,承道咸诸老,蕲向杜韩,为变风变雅之后,益复变本加厉,言情感事,往往以突兀凌厉之笔,抒哀痛逼切之辞。甚且嬉笑怒骂,无所于恤。矫之者则为钩章棘句,僻涩聱牙,以至于志微噍杀,使读者悄然而不怡[39]”。同光体其他诸老“变雅”之后“变本加厉”的诗学轨迹愈加幽僻,离杜韩之正轨也就越远。

由此可知作者对于“浣花诗坛”的去取标准,首先是取法乎中,由苏黄上溯,依宋人之藩篱者不选,如江西诗派、宋诗派诸家;取法乎上,虽然研习杜韩,但自成面貌,开拓疆土者不选,如李贺、苏轼、高启等;研习杜韩,然流于学问掌故,或流于槎牙率硬者不选,如肌理派以及宋诗派末流。

钱仲联先生在《点将录》序言中谦称,这份点将录“为吾意所首肯者,亦不求备。此乃游戏笔墨,一家私言,初非诗国之阳秋也”[4]53,意在表明,这份《点将录》是作者心目中“浣花诗坛”的罗列,具有一定的主观性。由于三十六天罡体例的限制,这份《点将录》也略有可商榷之处,如宋初王禹偁,在杜诗影响低迷之际,大力标举老杜,高吟“子美集开诗世界”、“敢期子美是前身”,开宋代杜诗学之先。金元两代,作者仅取元好问一人,而虞集作为元四家之首,却未能入选,不免有遗珠之憾,这可能缘自《点将录》于宋元仅取大家的思路。平心而论,王禹偁、虞集等人的整体诗歌成就与王安石、黄庭坚、元好问等人还是有着一定的差距的。其实我们可以依然猜想,如果作者当初将《点将录》扩充至“七十二地煞”,那么这份名单就大有增补之处了,王禹偁、江西诗派、元代诸家、七子派乃至清代宋诗派皆可收入。但这样一来,历代纷繁错杂的宗杜韩者远非一部点将录所能梳理,而作为古典诗学中流衍传承最久、影响甚大的“浣花诗坛”也不会如此一目了然,这也正是这份《点将录》的得失大较之所在。

结语

清代诗人入选较多是“浣花诗坛”内的一大特征,这是作者对于杜诗接受史的一大梳理。在1983年的《唐代文学研究年鉴》记载:“曾枣庄的《天下几人学杜甫,谁得其皮与其骨》(《草堂》1982年1期),苏仲翔的《天下几人学杜甫》(《华东师范大学学报》1982年5期),钱仲联的《浣花诗坛点将录》(《草堂》1982年2期),都是从后人学习杜诗的得失,或者说从杜诗对后代诗坛的深远影响方面立论。”[40]其中曾文以王安石、黄庭坚、陆游三家为重点,总结宋人学杜之经验与教训。苏文则探讨自唐至明的学杜的各个流派,即从元白、韩李、王安石直至明七子。只有《浣花诗坛点将录》将视野阔大到由唐至近代,并将各派各系分门别类,一一梳理,这对于整个近古时期,特别是清代的杜诗接受史有着提纲挈领之用。稍后廖仲安先生写作《杜诗学》时,所举清代诗坛的学杜代表也是参考《浣花诗坛点将录》[41]。

杜甫确实“衣被词人,非一代也”, 汪立名《白香山诗集序》云:“昔人谓大历后以诗名家者,靡不由杜出。韩之《南山》、白之讽谕,其最著者矣。”[8]698汪氏以韩愈、白居易为后世学杜之两翼,与《浣花诗坛点将录》可谓暗合。有学者进一步指出:“在近古诗史上,‘少陵路径’在不断延伸。”[42]所谓“少陵路径”的延伸拓展正是“浣花诗坛”得以流传久远的重要原因。但作为杜诗学的引申概念,“浣花诗坛”的提出对整个杜诗接受史无疑有着一定的参考意义。

参考文献:

[1]叶燮.原诗·内篇:上[M]∥丁福保.清诗话:下册.北京:中华书局,1989:569-570.

[2]苏轼.苏东坡全集:上[M].邓立勋,编校.合肥:黄山书社,1997:245.

[3]方东树.昭昧詹言[M].北京:人民文学出版社,1961:237.

[4]浣花诗坛点将录[M]∥钱仲联.梦苕庵论集.北京:中华书局,1993.

[5]舒位,汪国垣,钱仲联,等.三百年来诗坛人物评点小传汇录[G].郑州:中州古籍出版社,1986.

[6]钱仲联.清诗纪事[M].南京:江苏古籍出版社,1987:前言5.

[7] 龚鹏程.中国文学批评史论[M].北京:北京大学出版社,2008:149.

[8]司马朝军.四库全书总目精华录[M].武汉:武汉大学出版社,2008.

[9]元稹.唐检校工部员外郎杜君墓系铭[G]∥董诰.全唐文:卷654.上海:上海古籍出版社,1993:2945.

[10]陈伯海.唐诗汇评:下[M].杭州:浙江教育出版社,1995:2463.

[11]盛大士.朴学斋笔记:卷7[M].民国嘉业堂丛书本.

[12]宋荦.漫堂说诗[M]∥刻本.绵津山人诗集:附本,1688(清康熙二十七年).

[13]赵翼.瓯北诗话:卷6[M].南京:凤凰出版社,2009:67.

[14]沈德潜.清诗别裁集:上[M].长沙:岳麓书社,1998:185.

[15]潘德舆.养一斋诗话:卷4[M].北京:中华书局,2010:57.

[16]吴翌凤. 清朝文征:下册[M].长春:吉林人民出版社,1998:1577.

[17]林昌彝.海天琴思录:卷6[M].刻本.1864(清同治三年).

[18]邓之诚.清诗纪事初编[G].上海:上海古籍出版社,1984:146.

[19] 胡先骕.读郑子尹《巢经巢诗集》[M]∥张大为,胡得熙.胡德焜、胡先骕文存.南昌:江西高校出版社,1995:114.

[20]钱仲联.梦苕庵诗话[M].济南:齐鲁书社,1986.

[21]钱仲联.论近代诗四十首[J].社会科学战线,1983(2):295-304.

[22]易君左.清末民初四大诗人[J].畅流,1951,25(2):15-18.

[23]娄江十字诗序[M]∥钱谦益.有学集:卷20.上海:上海古籍出版社,2009.

[24]钱谦益.初学集:卷15[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[25]黄惠贤.二十五史人名大辞典:下册[Z].郑州:中州古籍出版社,1997:492.

[ 26]韩愈.南阳樊绍述墓志铭[M]∥吴孟复,蒋立甫.古文辞类纂评注:中册.合肥:安徽教育出版社,2004:1406.

[27]朱易安,程彦霞.晚清宗宋诗派对韩愈及其诗歌的新阐释[J]. 上海大学学报(社会科学版),2009,16(4):85-95.

[28]黄统.邵亭诗钞序[M]∥裴汉刚.莫友芝研究文集.贵阳:贵州人民出版社,1991:374.

[29]郑知同.东洲草堂诗钞序[M]∥何绍基.东洲草堂诗钞.1867(同治六年)长沙刻本.

[30]钱基博.钱基博学术论著选[G].武汉:华中师范大学出版社,1997:494.

[31]李慈铭.越缦堂日记:8[M].扬州:广陵书社,2004:5339.

[32]陈治国.李贺研究资料[G].北京:北京师范大学出版社,1983:51.

[33]钱钟书.谈艺录[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001:150.

[34]姚文爕.无异堂文集:卷1[M].民国五石斋钞本.

[35]邓绎.藻川堂谭艺:比兴篇[M].清刻本.

[36]胡震亨.唐音癸签[M].上海:古典文学出版社,1957:57.

[37]陈衍.近代诗钞述评[M]∥钱仲联.陈衍诗论合集.福州:福建人民出版社,1999:882.

[38]论近代诗四十家[G]∥钱仲联.梦苕庵清代文学论集.济南:齐鲁书社,1983:138.

[39] 小草堂诗集[M]∥陈衍.陈石遗集.福州:福建人民出版社,2001:叙684.

[40]中国唐代文学学会编.唐代文学研究年鉴[G].西安:陕西人民出版社,1984:68.

[41] 廖仲安.反刍集:续编[M].北京:首都师范大学出版社,2009:210.

[42] 罗时进.“前李杜”时代与“后李杜”时代:唐代诗歌发展的转关与演进[J].文学评论,2007:198-199.

(责任编辑:袁茹)

A Discussion of “Huanhua Poetic Circle” in Classical Poetics:Based onDianjiangluoftheHuanhuaPoeticCircleby Qian Zhonglian

MA Tengfei

(School of Humanity, Soochow University, Suzhou Jiangsu, 215123)

Abstract:Dianjianglu of the Huanhua Poetic Circle, the early poets “Dianjianglu” written by Qian Zhonglian, is very important in the history of the study of Du Fu’s poems. Because it is different from the other works both in length and in structure, this work is of certain originality. The writer drew an outline of the followers of Du Fu in classical poetics into a pedigree in the form of “36 Tiangang”. Departing from the poetic style following Du Fu, the writer classified and commented on all the important poets in the dynasties as Tang, Song, Yuan, Ming and Qing, with criticism and praise implied in his writing. The success and failure, gains and losses of the followers of Du Fu could be seen from the summarized “Huanhua Poetic Circle” in this “Dianjianglu”, and the conspicuous absentees from the pedigree could also make the readers reflect further and deeper.

Key words:“Huanhua Poetic Circle”; Du Fu; Qian Zhonglian; Dianjianglu of the Huanhua Poetic Circle

中图分类号:I207.22

文献标识码:A

文章编号:1672-0695(2016)01-0045-08

作者简介:马腾飞,男,苏州大学文学院中国古代文学博士研究生,主要从事清代文学研究。

*收稿日期:2015-09-28