镁碳砖显微结构与成分分析方法的综合研究

2016-03-30吴园园董登超年季强

张 珂,吴园园,董登超,年季强

(江苏省(沙钢)钢铁研究院,江苏张家港215625)

镁碳砖显微结构与成分分析方法的综合研究

张珂,吴园园,董登超,年季强

(江苏省(沙钢)钢铁研究院,江苏张家港215625)

摘要:为对镁碳砖的物理显微结构及化学含量组分进行系统研究,采用光学显微镜、电子探针及能谱仪、X射线衍射仪等物理设备对微观结构和物相组成进行分析,并利用X射线荧光光谱仪、碳硫分析仪对主要成分进行含量测定,同时利用电感耦合等离子体发射光谱仪和湿法分析进行结果验证。结果表明:镁碳砖的基本结构由块状MgO及间隙中大量C元素组成,部分还含有Al单质颗粒,或少量片状Ca、Si化合物且多分布于MgO边缘。X射线衍射等物理方法方便快捷,检出物相全面,可根据需要选择K值法或全谱拟合法进行半定量分析,更适合对镁碳砖质量的优劣进行初步筛选判断,化学检测手段准确度高,相互配合使用更适合进行成分的准确测定。

关键词:镁碳砖;显微结构;成分分析;综合研究

0 引言

镁碳砖作为一种复合耐火材料,有效利用了镁砂的抗炉渣侵蚀能力以及石墨碳的高导热性和低膨胀性,成为转炉炼钢、炉外精炼使用最广泛的耐火材料之一。随着精炼程度的深入,钢包使用环境也更加恶劣,其中渣线部位耐火材料由于长期处于高温、高真空、高辐射、强碱度等环境下,蚀损最为严重,使用寿命较低[1]。因此,作为钢包渣线部位常用耐火材料,镁碳砖的质量就成为影响转炉各项技术经济指标、耐火材料消耗量及冶金工业发展革新的重要环节。

目前,对镁碳砖材料的研究主要集中在岩相组织[2-4]、物相分类[5-6]及力学性能[7-9]方面,如镁碳砖的物相组成与抗折性能、抗热震性能及抗氧化性能等,对分析方法的系统性研究相对较少。国家标准GB/T 22589——2008《镁碳砖》中理化指标方面仅提出显气孔率、体积密度、常温耐压强度、高温抗折强度、MgO和C含量的要求下限,对化学成分的检测参照GB/T 16555——2008《含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法》。该方法主要依靠传统的化学湿法分析,每种成分需逐一检测,检测效率较低,对于生产型企业适用性较差,同时,国标方法也缺乏对物理微观组织和物相组成的有效判断。因此,建立一套物理和化学多种检测手段相结合的综合研究方法,既能更加全面地了解镁碳砖性质,也能为实验室检验提供方法选择依据。

本文通过光学显微镜、电子探针(EPMA)及能谱仪(EDS)、X射线衍射仪(XRD)等物理检测设备对某厂使用的镁碳砖原砖样的显微结构及物相组成进行深入的观察和分析;并利用X射线荧光光谱仪(XRF)、碳硫分析仪对镁碳砖中的主要成分进行了含量测定;同时利用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)和湿法分析对测定结果进行了验证,为企业原材料的入厂检验和质量控制提供有效的技术支持。

1 试验

选取含碳量为14%左右的两块镁碳砖原砖样进行显微结构观察和化学成分分析。利用光学显微镜、EPMA及EDS对显微结构、多相元素分布进行了研究,采用XRD对样品的物相组成及含量进行定性半定量分析,利用XRF、ICP-OES、碳硫分析仪和湿法分析对样品中MgO、Al2O3、C等主要成分进行了含量测定。

2 结果与讨论

选取的两块镁碳砖原砖样长度分别为200 mm 和220mm,按尺寸编号为PN200、PN220。PN200样品镁砂颗粒发黄,杂质较多,且镁砂颗粒大小不均匀;PN220样品可见金属光泽,杂质较少,肉眼观察内部组织较致密。

2.1显微结构和物相组成研究

2.1.1光学显微镜和EPMA显微结构分析

由于镁碳砖与钢铁样品相比较疏松,因此采用冷镶嵌的方式制备金相和电镜样品。光学显微镜下的组织形貌见图1,可见两个样品中含量最多的成分均为块状的MgO。

为进一步了解样品内部各部分的显微结构及元素分布,对两个样品进行了EPMA能谱面扫描分析,如图2所示。PN200和PN220样品所含主要元素均为C、O、Mg、Si、Ca和Al,且由元素面分布图看出物相主要为MgO和C。此外,块状MgO间隙中分布大量C元素,组成镁碳砖的基本显微结构。PN200样品中含有相对较多的Al单质颗粒,而PN220样品中含有少量片状Ca、Si化合物,且多分布于块状MgO边缘部分。同时,由背散射电子像可以看出,与PN200样品相比,PN220样品中的MgO尺寸大小较均匀。这与宏观形貌中所见结果基本一致。

2.1.2XRD物相组成分析

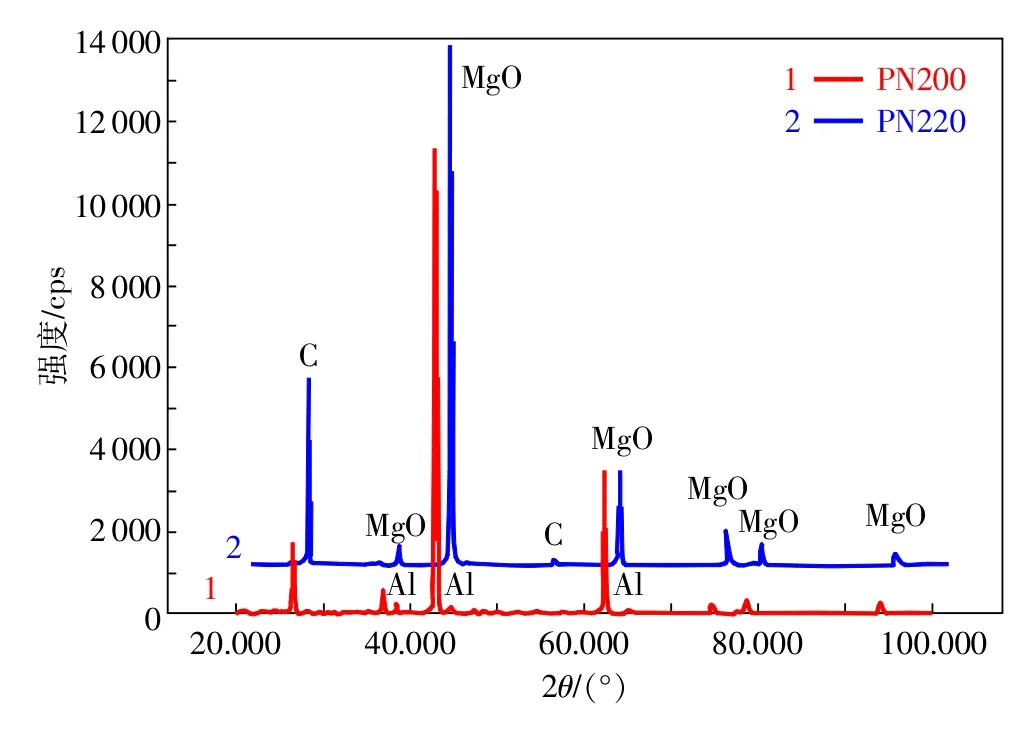

分别取整块PN200、PN220镁碳砖样品,用粉样机粉碎至粒度200目以下,首先利用XRD进行物相定性分析,然后采用PDXL软件的K值法及Maud软件的全谱拟合法进行半定量分析。两种镁碳砖样品物相分析结果如图3所示,可见PN200和PN220样品的主要物相都为MgO和C,但PN200样品还检出少量单质Al。

图1 镁碳砖样品的显微组织形貌

根据衍射谱图可得到各物相组成的半定量结果,如表1所示。由表可见,分析结果基本一致。但应用K值法分析具有较大不确定性,当选择不同ICSD卡片时,得到的结果可能差别较大,因此需根据样品的性质和组成选择合适的ICSD卡片;而全谱拟合法选择步进扫描方式,步宽较小,计数时间较长,且考虑了所有的衍射峰对强度的贡献,通过多次拟合计算所得结果更为准确可靠。在实际分析检验中,可以根据试验准确度和时间等因素选用不同的分析方法。

图2 镁碳砖样品背散射电子像及元素能谱面分布图

图3 镁碳砖样品XRD物相分析结果

表1 XRD物相半定量分析结果 %

2.2化学成分分析

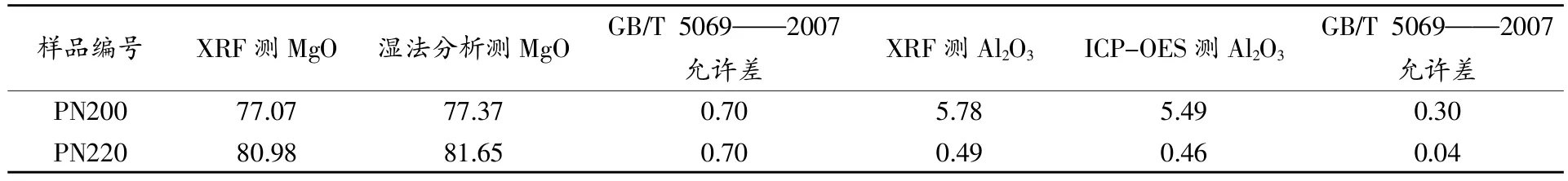

2.2.1XRF测定MgO和Al2O3含量

根据XRD物相分析结果和常用镁碳砖成分配比资料[10],镁碳砖样品主要含有氧化镁、石墨碳、酚醛树脂、氧化铝和二氧化硅等。因此,用基准物质配制成分相近的标准样品制作校准曲线,用XRF测定PN200和PN220样品中的MgO和Al2O3。配制所用试剂时以MgO、Al2O3、SiO2为基准试剂,且MgO、SiO2使用前经1 000℃处理1 h,Al2O3使用前1 000℃处理2h。熔融温度1100℃,时间10~12min,脱模剂碘化铵(NH4I,30%)12~15滴。每份基准物质均加入6.0000 g LiB4O7作为助熔剂。具体配比如表2所示。

表2 不同组分标准样品配比表

在试验前,需对样品进行高温灼烧除去游离碳,并计算出灼烧系数K(K=(m1-m)/m0,其中m0为试样的质量,m1为灼烧前试样和坩埚的总质量,m为灼烧后试样和坩埚的总质量),XRF测定结果乘以K即为最终结果,结合校准曲线检测得出MgO和Al2O3的质量分数。再称取镁碳砖样品PN200和PN220 各1.0000g置入铂金坩埚中于1050℃灰化处理,得到灰化率,结果如表3所示。

表3 镁碳砖样品MgO和Al2O3成分及灰化率结果 %

为验证XRF测定结果的准确性,分别用化学湿法分析和ICP-OES对样品中的MgO和Al2O3进行测定。

2.2.2湿法分析测定MgO质量分数

依据国标GB/T 5069——2007《镁铝系耐火材料化学分析方法》,对两个镁碳砖样品进行MgO含量分析。样品前处理过程如下:1)称取105℃干燥并冷却的镁碳砖样品0.250 0 g,于850℃灼烧10 min,取出冷却后,加入4.0000g碳酸钠-硼酸混合熔剂于1050℃熔融20min,取出冷却,盐酸处理后测定氧化镁,随同做空白实验。2)称取0.2500 g镁碳砖样品,于1050℃灼烧10min,取出冷却后,加入4.0000g碳酸钠-硼酸混合熔剂于1050℃熔融20min,取出冷却于30 mL HCl(1+1),再加入50 mL水加热溶解后,转移于250mL容量瓶中定容。分别移取50mL于2个400 mL烧杯中,第1份加水至150 mL,加2滴甲基红指示剂,用氨水(1+1)调节至微黄;第2份加10mL三乙醇胺(1+4),加15 mL氨性缓冲溶液,加铬黑T指示剂,用EDTA标准溶液滴定至蓝色。随同做空白实验。通过以上步骤测出PN200样品中MgO质量分数为77.37%,PN220样品中MgO质量分数为81.65%。

2.2.3ICP-OES测定Al2O3质量分数

称取0.4000g基准氧化镁于400mL烧杯中,加水润湿后,盖上表面皿,慢慢滴加20mL HCl(1+1),加热溶解并煮沸,冷却后转移于200mL容量瓶中定容。取6只250mL容量瓶分别加10mL HCl(1+1),并分别加入不同体积的50 μg/mL Al标准溶液,定容测定,制作校准曲线。样品前处理过程与2.2.2中步骤2)操作相同,最后移取50mL于250mL容量瓶中,加10mL HCl(1+1)定容,利用ICP-OES进行测定。随同做空白实验。通过以上步骤测出PN200样品中Al2O3含量为5.49%,PN220样品中Al2O3为0.46%。

由表4可以看出,XRF的测定结果与湿法分析及ICP-OES得到的数据基本一致,且结果差值均在国标GB/T 5069——2007相应元素含量允许范围内。相比国标推荐的湿法检验方法,XRF分析方法具有快捷、易操作等优点,更适合现场大量生产使用,且上述多种方法的验证试验说明XRF也能准确测定镁碳砖中MgO、Al2O3等成分。但是,检验前需要根据不同成分配制镁碳砖的标准样品来建立适宜的校准曲线。

2.2.4碳硫分析仪测定碳含量

首先用基准氧化镁和高纯石墨配制含碳分别为5.0%,10.0%,14.0%,18.0%的标准样品,并制作校准曲线,然后用基准碳酸钙和基准碳酸钠验证校准曲线的正确性,最后利用高频红外碳硫仪测定镁碳砖样品[11]。测定结果如表5所示,由表可以看出分析结果稳定,精密度高,相对标准偏差小于0.7%。同时,通过回收率试验可以看出加标回收率在95%~105%的允许范围内,表明实验结果的准确度完全满足分析要求。

表4 不同测定方法的结果对比%

将镁碳砖样品XRD物相半定量分析结果(见表1)与化学分析结果(见表4和表5)进行比较,两个样品中MgO含量XRD测定值均偏高,C含量XRD测定值均偏低,Al含量XRD测定值略有波动。将表1、表4和表5中PN220与PN200的数据进行比较,均可见PN220样品中MgO和C含量较高,Al含量较低,说明XRD半定量分析虽然检测准确度略逊于化学方法,但结果的定性趋势是可靠的,而且能准确鉴定元素的存在形式。此外,由于XRD半定量结果为归一化后的相对百分含量,对含量极低的物相无法计入,可能会造成一定的误差。但是,相比各种化学分析方法,其优点是测试速度快,无需建立校准曲线,可同时对各种主要成分进行检测,检出物相全面。因此,XRD更适合对镁碳砖质量的优劣进行初步的筛选判断,后续根据实际需要选择XRF、碳硫分析仪或湿法分析等适合的化学方法进行成分的准确测定。

表5 测定碳质量分数、精密度结果及加标回收率 %

3 结束语

1)通过对显微结构的观察,镁碳砖的基本结构由块状MgO及间隙中大量C元素组成。部分样品还含有Al单质颗粒,部分样品中存在少量片状Ca、Si化合物,且多分布于块状MgO边缘部分。微观结构表征可以进一步深入理解镁碳砖的内部结构,也为探究镁碳砖侵蚀机理、解决耐火材料质量异议等提供技术支持。

2)充分发挥X射线衍射仪在物相分析方面的优势,并结合X射线荧光光谱仪、碳硫分析仪等化学检测手段,对测定镁碳砖成分的分析方法进行了系统性研究。物理分析方法方便快捷,检出物相全面,更适合对镁碳砖质量的优劣进行初步筛选判断,化学检测手段准确度高,相互配合也能大幅提高检测效率,更适合进行成分的准确测定。

3)分别用K值法和全谱拟合法对镁碳砖中主要成分进行X射线衍射半定量分析。K值法分析时受衍射数据库卡片、实验重复性等因素影响较大,而全谱拟合法考虑了所有衍射峰的贡献,通过多次拟合计算所得结果更为准确可靠。在对实际样品分析检验中,可以根据试验精度和时间等因素选用不同的分析方法。

参考文献

[1]朱伯铨,张文杰.低碳镁碳砖的研究现状与发展[J].武汉科技大学学报,2008,31(3):233-237.

[2] HINO Y,ZHANG S W. Effects of carbon content and grain orientation on the crack growth behavior in mag nesia-carbon refractory bricks[J]. ISIJ International,2014,54(10):2221-2229.

[3] WEI J C,JI X M,HUANGJ K,et al. Effects of sodiumsaltonhotmechanicalpropertiesand microstructure of MgO -Al -C bricks [J]. Advanced Materials Research,2013(690-693):662-665.

[4]汪贤,朱伯铨,李享成,等.添加球状Ni粉对MgO-C材料基质中次生碳显微结构的影响[J].耐火材料,2014,48(2):94-97.

[5]伊竟广,朱伯铨,李享成,等. MgO-C材料在氮气气氛下的物相演化及其力学性能研究[J].武汉科技大学学报,2014,37(2):130-134.

[6]伊竟广,朱伯铨,李享成.埋炭热处理温度对低碳MgO-C材料相组成、显微结构与力学性能的影响[J].耐火材料,2014,48(3):170-173.

[7] MUÑOZ V,PENA P,MARTÍNEZ A G T. Physical, chemical and thermal characterization of alumina -magnesia-carbon refractories [J]. Ceramics International,2014,40(7):9133-9149.

[8] MUKHOPADHYAY S,CHATTOPADHYAY A K,DAS G C,et al. Effect of MgO grain size on thermal expan sion behavior of alumina-magnesia-carbon refractory[J]. International Journal of Applied Ceramic Technology,2014,11(6):1012-1019.

[9]魏军从,孙加林.二氧化锰加入量对含铝MgO-C砖高温抗折强度和显微结构的影响[J].硅酸盐通报,2014,33(7):1614-1618.

[10]高振昕,平增福,张战营,等.耐火材料显微结构[M].北京:冶金工业出版社,2002:224-231.

[11]周强,年季强,朱春要,等.直接样品燃烧-红外光谱法测定镁碳砖中总碳量[J].理化检验(化学分册),2013,49(5):563-565.

(编辑:徐柳)

Comprehensive study on microstructure and composition analysis methods of magnesia-carbon brick

ZHANG Ke,WU Yuanyuan,DONG Dengchao,NIAN Jiqiang

(Institute of Research of Iron and Steel,Jiangsu Province and Sha-Steel,Co.,Ltd.,Zhangjiagang 215625,China)

Abstract:To analyze systematically the microstructures and compositions of magnesia -carbon bricks,have examined the microstructures and phase compositions with physical equipments such as optical microscope(OM),electronic probe micro-analyzer(EPMA),energy disperse spectroscopy (EDS)and X-ray diffractometer(XRD),determined the contents of main components with a X-ray fluorescence spectrometer(XRF)and a carbon -sulfur analyzer(CS),and verified the conclusions with the ICP-OES and chemical analytical methods. The test results show that the block-shaped MgO and the massive graphite filled in the gap are the essential components of the magnesia -carbon brick,and a number of Al particles or a small amount of flaky Ca,Si compounds are distributed at the edge of MgO. The physical phases are fully detected with the physical methods,which is more suitable for the preliminary judgment of brick quality. The K-value method and the full pattern fitting method are used for semi-quantitative analysis. However,the chemical methods with higher accuracy could cooperate with physical methods to determinate exact chemical composition.

Keywords:magnesia-carbon brick;microstructure;composition analysis;comprehensive study

作者简介:张珂(1982-),男,湖北京山县人,高级工程师,博士,主要从事钢材材料表征工作。

收稿日期:2015-05-03;收到修改稿日期:2015-07-28

doi:10.11857/j.issn.1674-5124.2016.02.011

文献标志码:A

文章编号:1674-5124(2016)02-0051-05