社会智库如何利用运营机制创新促进发挥政策影响力*

2016-03-24王辉耀

苗 绿 王辉耀

中国与全球化智库(CCG) 北京 100004

社会智库如何利用运营机制创新促进发挥政策影响力*

苗 绿 王辉耀**

中国与全球化智库(CCG) 北京 100004

社会智库发挥政策影响力有助于推动中国建立民主科学的公共政策体系。目前,中国社会智库发展相对官方智库严重滞后,存在资金短缺、内部管理混乱、人才流失等问题。文章以中国社会智库典型代表“中国与全球化智库(Center for China and Globalization,CCG)”为例,分析社会智库的运营创新及其对政策影响力的推动作用。建议社会智库建立以研究为核心的竞争力,重视对外传播,建立多元化的政策影响渠道等。

社会智库,运营创新,智库政策影响机制

DOI 10.16418/j.issn.1000-3045.2016.08.005

2015 年 1 月 20 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强中国特色新型智库建设的意见》(以下简称《意见》)中提出,“完善社会智库产品供给机制,探索社会智库参与决策咨询服务的有效途径”“社会智库是中国特色新型智库重要组成部分”等重要论述。这意味着中国社会智库的春天到来,社会智库未来面临发展的新机遇。

然而,虽然发展环境有所改善,但中国智库发展格局存在严重不平衡问题,影响《意见》中“构建中国特色新型智库发展新格局”要求的落实。目前,中国绝大部分智库是官方智库,在决策中起主要作用的也是官方智库。中国政府在“十八大”上首次明确提出“健全社会主义协商民主制度”,智库以其专业性参与到公共决策的建议、起草、制定当中,本质也是推动中国的协商民主建设的过程。社会智库是在资金来源上更具独立性,政策建议更加客观和直接,政策研究也更“接地气”,能够更多反映民众的诉求。社会智库影响政策对中国建立民主科学的公共政策意义重大。

当前,社会智库面临资金短缺、人才短缺和政策影响渠道相对较弱等障碍。要发挥更大的政策影响力,社会智库面临比官方智库更大的创新压力。本文将对中国社会智库的发展和现状作出分析,同时以笔者运营的中国最大的社会智库之一“中国与全球化智库(CCG)”为例,分析社会智库如何运用运营机制创新促进发挥政策影响力。

1 中国社会智库运营概况

中国社会智库真正开始快速发展,始于“十四大”之后市场经济体制的建立和中国政府职能的转变。近 5 年来,中国社会智库逐渐形成 3 种类别,以国内经济社会规划类政策研究为主的民办研究机构、市场化的咨询服务机构和社会化的国际智库[1]。社会化的国际智库充分借鉴了世界先进智库的运营模式,自筹资金,自负盈亏,同时,这类机构也面临最多的运营难题。

(1)资金来源不稳定。中国社会慈善捐赠很少涉及到对智库的捐助。相较于官方智库的天然“身份”优势,社会智库仅仅依靠研究或发起人出资很难长期维持运营。

(2)研究信息数据难以获得。社会智库打造研究的核心竞争力,有很大的制约因素,即获取政府数据信息的渠道和范围有限,很难获得某些重要的核心数据和信息。

(3)政策影响渠道有限。中国智库影响政策渠道较为单一,主要通过研究报告、研究内参形式上报文字建议,且官方智库拥有天然的建言渠道,而社会智库明显缺乏影响渠道,政策影响机制具有明显二元性。

(4)人才流失。由于资金、职称评定和户口等限制因素,社会智库人才流失现象比较严重。

2 社会智库运营创新的要素与政策影响机制

2.1 社会智库运营创新的“五力模型”

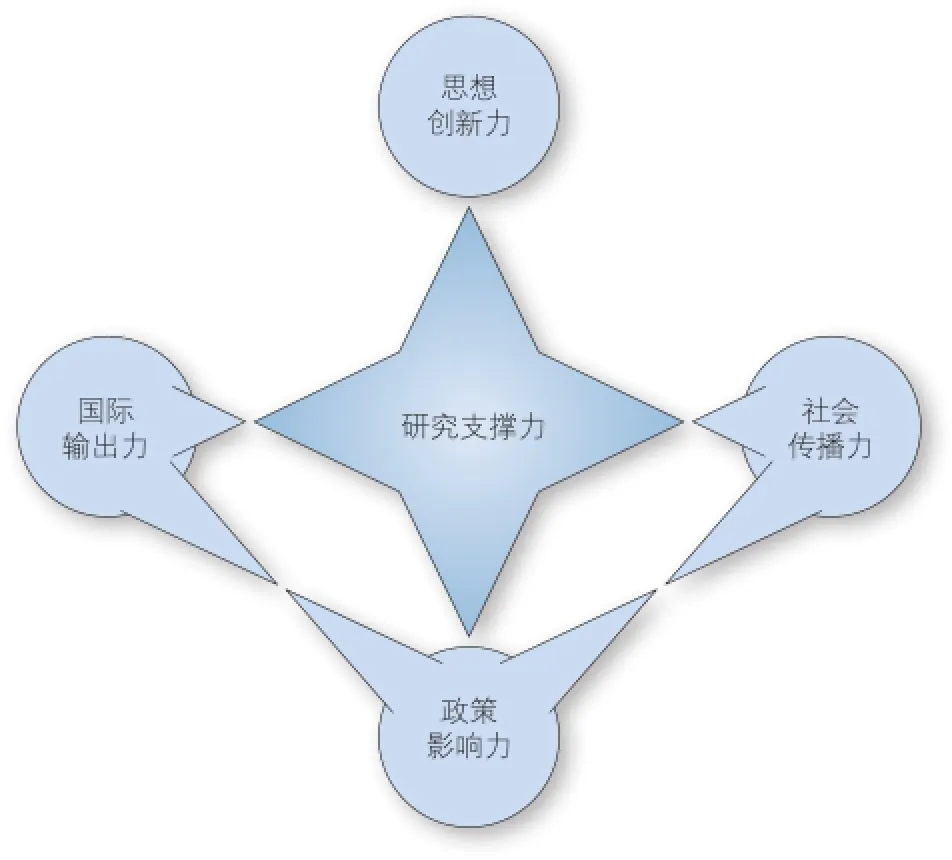

影响公共政策是智库存在的本质意义。智力资本、独立性、影响力是智库运营创新的 3 个原则。创新则需要在这 3 个原则之上,借助 5 种能力的支撑,本文将其总结为智库创新运营的“五力模型”。

图 1 社会智库运营“五力模型”

研究支撑力即研究能力是“五力模型”的核心,为国内传播、国际传播形成支撑,并最终拓展到对政策的影响力。思想创新力是决定智库能否可持续发展的关键因素。建立多层次的信息传播机制,是智库研究成果实现影响力最大化的必经之路。全球化背景下,智库还需具备国际视野,打造自己的国际输出力,赢得国际话语权,如此才有可能影响国际的舆论与政策,更好地助推中国的大国崛起。政策影响力是五力作用的最终归宿,其他 4 种力量通过各种途径,最终均为了实现政策影响力。

2.2 社会智库政策影响机制

政策影响渠道多元化是中国社会智库政策影响机制最大的特点。中国社会智库与官方智库不同,其内参建议大多不能通过机要局等官方途径直达领导,需要寻找更多元化的渠道扩大政策影响。

从影响机制起始阶段看,我国官方智库占智库数量的 90% 以上,体制内智库占据了政策咨询市场的大部分江山。社会智库能够进入政策决策咨询的某一环节,目前大部分是受到政府决策者的直接邀请。社会智库领导人在政府机关担任兼职专家等职务,也可以为智库获得影响政策的机会。

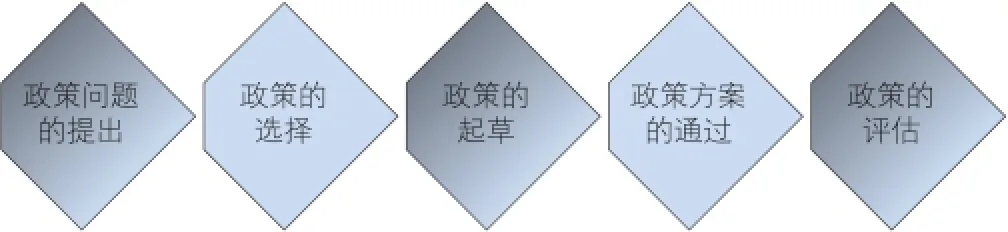

从社会智库发挥政策影响的阶段来看,根据我国公共政策出台的过程,社会智库可能参与的阶段有政策问题的提出、政策的起草、政策的评估等(图 2)。政策问题提出阶段,通过提交建言献策报告、个人与政府决策者接触、媒体发布研究建议影响公众舆论等形式参与。在政策起草阶段,通过前期研究、智库专家参与政策起草、智库专家受邀参加论证会和座谈会等形式参与。公开征求意见阶段,通过各种渠道递交建言报告的形式参与。政策评估阶段,社会智库参与度还比较低。但近年也有出色的案例,例如,2015 年,中国(海南)改革发展研究院通过竞争性遴选,获批首批参加国务院部分政策措施第三方评估单位[2]。

图2 公共政策的决策流程及中国社会智库参与阶段

3 社会智库利用运营创新加大政策影响力的案例分析及建议

笔者于 2008 年参与创办CCG。经过 8 年的发展,CCG 已经拥有近百名全职和专业研究人员。除了总部北京,CCG 在广州、深圳/东莞、青岛成立了研究院,在上海设立了办事机构,在香港、纽约、华盛顿、法兰克福、伦敦等重点城市设立了常驻代表,已经成为国内规模最大、研究网点最多的社会民间智库。根据 2015 年美国宾夕法尼亚大学的智库和公民社会研究项目(Think Tanks and Civil Societies Program,TTCSP)发布的《全球智库报告 2015》,CCG 被评为中国顶级智库第七,社会智库第一[3]。结合 CCG 运营的经验,对中国社会智库的运营创新提出几点对策,供智库实践者、研究学者和政策制定者参考。

3.1 CCG 政策影响力方式

CCG自 2008 年成立以来,即通过出版著作、课题研究、递交内参等多种形式呼吁国际人才政策的相关改革。中共“十八大”报告中提出,中国要建立具有国际竞争力的人才制度优势,CCG 在这一领域推动作用十分明显。总体来说,CCG 政策影响方式如下。

3.1.1 通过内参和参与政府课题、政府会议影响政策

通过持续递交内参,CCG 将研究成果系统化,及时提供对政策具有操作性的建议。如 CCG 递交的关于海归人才和留学生的建议曾获得全国政协主席俞正声和国务院副总理刘延东的批示。

2008 年 CCG 参加中组部组织的《国家中长期人才发展规划纲要 2010—2020》的可行性研究工作并负责“国际人才竞争战略”专题研究,提交了十几万字的《国际人才竞争战略研究报告》。当时正值全球金融危机,CCG 建议加快对国际人才的“抄底”,这也成为 “千人计划”在 2008 年年底提前出台的重要影响因素。在国家推进“千人计划”的过程中,CCG 多次针对计划运行中的问题建言。2009 年 CCG 向中组部提交《完善“千人计划”的建言献策报告》,提出多项“千人计划”具体实施建议。2013 年 CCG 又组织研讨会,中组部、人社部及统战部门代表参会。在会上,CCG 提交了“‘千人计划’工作改进建议”。

CCG 曾在 2013 年参与中央统战部关于留学人员发挥作用的课题。课题强调中国参与国际人才竞争的重要性与留学人员的关系,建议留学人员发挥民间外交作用、积极参政议政。习近平主席在 2013 年 11 月欧美同学会成立 100 周年的大会演讲中,提到“综合国力的竞争是人才的竞争”、欧美同学会充当“民间外交的生力军”等等,吸收了 CCG 在课题中的很多提法和建议。

CCG 关于建立移民局和世界人才组织的建议也得到了有关部门的采纳。2016 年 3 月,“两办”发布《关于加强外国人永久居留服务管理的意见》,“两会”结束后,中共中央发布第一个重要文件《关于深化人才发展体制机制改革的意见》,强调构建具有国际竞争力的人才制度。其中,“两办”《关于加强外国人永久居留服务管理的意见》,特别提到“进一步完善国家移民管理机构设置和职责配置”。中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》中特别提出“创立国际人才合作组织,促进人才国际交流与合作。”

2016 年 1 月 13 日,公安部公布“支持北京创新发展20 项出入境政策措施”。CCG 参与了该政策的前期论证、研究、起草和后期宣传过程,派出研究团队进驻中关村 2 个月与相关利益方求证、探讨,多年推动的国际人才政策在这一文件中均有了突破性的进展。

3.1.2 图书出版、文章发表加强社会传播

CCG 在早年出版的图书中提出了许多国际人才政策的建议,通过著作继续推广开放的人才理念。2010 年出版《国家战略——人才改变世界》; 2012—2016 年,参与了“十二五”国家重点出版物出版规划项目,先后在党建出版社出版了《国际人才竞争战略》《国际人才文集》和《新加坡人才战略与实践》。2013 年以后,在社科文献出版社设立国际人才蓝皮书系列项目,每年出版 4—5 本蓝皮书,研究各类国际人才,包括留学生、海归和外国来华人才等。CCG 关于留学、海归蓝皮书出版后,受到中央电视台、新华社、《人民日报》等国内主流媒体的报道,国际媒体包括路透社、《华尔街日报》《金融时报》《纽约时报》等也纷纷报道,政策建议为大众所熟知,引发社会舆论和政策制定者的关注。

2014 年,CCG 在《中国留学发展报告 2014》中提出要扩大免签范围,提高护照含金量。CCG 关于增进华人出入境便利的建议得到外交部王毅部长批示。外交部邀请 CCG 专家参加座谈,CCG 同时建议将中美 10 年签证的模式推广到其他国家,2015 年中国便放开了中加 10 年免签,增加了多个国家的落地签和免签协议。《中国留学发展报告 2014》中指出外国来华留学生太少,应加大吸引外国留学生,放开高校自主招生权,提高奖学金、补贴和对高校的资金支持。CCG 专家参加 2014 年底刘延东副总理召集的留学工作座谈会时,依据蓝皮书的研究提出了相应建议。2014 年底,全国留学工作会议召开,首次提出“来华留学与出国留学并重”,接下来的 3 个月内,教育部便提高了对外国留学生的补贴。

3.1.3 影响社会舆论推动政策创新

CCG 的政策影响力,一方面需要通过内参等形式与政府部门直接接触,另一方面,也需要持续在媒体发声,影响社会舆论,从而引起政府的重视。2011 年 CCG向全国人大和国家部委提交了“在中华人民共和国出入境管理法中增加‘人才签证’类别的建议”。 2012 年3月,CCG 在接受《中国青年报》专访时,再次提出,“我国政府在人才流动的准入问题上还可以进一步解放思想,比如是否可以像其他发达国家一样,设立人才签证类别,更好地吸引国际人才来中国发展。” 2012 年 6月 30 日,《中华人民共和国出境入境管理法》将“人才签证”作为一个新设类别列入法律。

2011 年,CCG 受人力资源和社会保障部委托,完成了“完善中国绿卡制度”的课题研究。2012 年 2 月28日,CCG 主任王辉耀博士在接受《侨报》专访时就曾建议,“不断放宽我国现有的绿卡制度以吸引更多的海外人才(包括华侨华人)为中国服务。” 2012 年 12 月,人社部、中组部、公安部、外交部等 25 个部委联合下发了《外国人在中国永久居留(绿卡)享有相关待遇的办法》。2015 年,公安部宣布进一步扩大申请“绿卡”的外国人工作单位范围。2015 年 6 月16 日,CCG 在《环球时报》上发表题为“别让招才引智卡在‘绿卡’上”的文章,对进一步降低“绿卡”门槛提出了多项建议。各大主流媒体纷纷对此文进行转载,引起了广泛的社会关注。

3.2 CCG 运营创新的经验与建议

3.2.1 注重塑造差异化的核心竞争力

多年来,CCG 一直聚焦国际人才研究领域,连续 4 年在社科文献出版社出版蓝皮书,《中国海归发展报告》《中国留学发展报告》《中国国际移民报告》等已成为其品牌产品,奠定了 CCG 在国际人才、海归创业、出国留学和国际移民等研究领域的权威地位。近年来,CCG 开发企业国际化研究领域,从 2014 年起,连续两年发布《中国企业全球化报告》蓝皮书。基于多年的研究积累,CCG 已经形成了专业领域的话语权。2015年,CCG 通过研究发布“2015 中国留学人员创新创业 50人”“2015 中国企业全球化 50 强”“中国企业国际化新锐 50 强”等榜单。

CCG 也在不断根据时事调整研究方向。2015 年 CCG在国内智库中率先成立“一带一路研究所”,发布首个“一带一路”研究国别地图,连续 8 个月每月定期举办“一带一路”区域研究圆桌论坛,在国内外媒体发表 200余篇相关文章,并成功入选中联部“一带一路”智库联盟理事单位,在“一带一路”战略研究领域形成了持续的影响力。2015 年,CCG 也被国家有关部门授予博士后科研工作站资质[4]。

3.2.2 注重培养全职研究人员,建立外部智力网络

智库的政策影响力应该建立在扎实的研究基础上。研究工作是一个长期性工作,需要对某一领域跟踪研究,才能提出可行的政策建议。CCG自2008 年成立以来,十分注意吸收和培养全职研究人员。目前,CCG 拥有近 100 名专职研究人员,其中专门设有 50 余人的研究团队,长期对人才和企业国际化领域跟踪研究。

CCG 还注重打造研究实力兼顾连续性和灵活性。CCG 聘请了一批国内外知名学者,担任特邀高级研究员和兼职研究人员,共同完成相关领域的研究课题。CCG 目前拥有近百位国内外知名特邀专家和特邀高级研究员,都是世界中国问题研究的顶级学者。这些人员对CCG的研究进行指导,并在外部发声,分析中国全球化过程中遇到的问题。并在全球范围内汇聚具有政策创新能力、能推动政府决策、拥有国际一流研究成果的专家加盟CCG 全球研究网络[5]。

3.2.3 塑造多元化的政策影响力渠道

(1)建立常态化渠道。总体来说,CCG 的主要建言渠道涉及:政府机关、民主党派、人大和政协、公开活动和媒体传播、课题研究和政府咨询会议。通过参加课题研究、派出专家参与政府咨询会议的形式,将政策建议写入课题报告,或与政策制定者面对面,其政策影响更直接,往往是最快速的方法,也能更深刻地影响政策制定者的政策理念。另外,智库领导和外部专家担任政协委员、人大专家顾问、民主党派成员,这些建言渠道都成为 CCG 影响政策的途径。

CCG 定期撰写建言献策内参,上报相关部委领导。截至 2016 年 3 月,已经累计撰写 130 余篇建言献策内参,使更多政府部门了解到 CCG,起到了较好的品牌宣传作用。

(2)建立“旋转门”机制。CCG成立了由政府高级官员组成的咨询专家委员会,目前已经有20余名前任高级别官员加入。他们为CCG政策研究进行指导,通过自身社会影响力协助CCG宣传先进的政策观点。由于在智库建言方面取得的成就,CCG主任王辉耀博士在2015年初被聘为国务院参事。这是国内首个来自社会智库的专家担任这一职务。由此,CCG 参与到国务院参事室的建议渠道中。

3.2.4 树立智库品牌意识

CCG 既注重提升政策影响力,也注重提升社会影响力。二者也是相互交叉不可分割的,社会影响力会帮助社会智库塑造智库品牌。

在社会影响力方面。CCG 每年举办 50 多场论坛、学术座谈会和研讨会,平均每周一场,是国内举办活动最多的智库。CCG 还注重建立智库中的智库。在 2016 年初成功发起并举办“中国人才 50 人论坛”,成为国内顶尖人才理论研究专家,政府人才工作政策制定者和中国企业界精英人才的高层次人才研究智库和跨界交流平台[4]。彰显了世界一流智库社会影响力。

此外,CCG 还举办了“国际移民与人才流动论坛”“CCG 名家系列午餐会”“生态文明贵阳国际论坛”跨国公司圆桌分论坛、“2015 中国与全球化圆桌论坛”“中国创业教育研讨会”“CCG 系列智库圆桌会”“第十届中国留学人员创新创业论坛”,并联合西南财经发展研究院举办的国内新区发展论坛、西部人才发展论坛等高端活动,为官产学精英人士提供了思想碰撞的交流平台。

3.2.5 保持传播意识,建立传播平台

CCG 设有多个专职编辑岗位,将大量研究成果转化成媒体文章、学术文章和公开演讲稿件进行传播。同时将研究的观点和理念融入到活动策划中去。CCG 是中国智库中少有的拥有专业英文网站的国际平台。CCG聘请了专业的国际团队制作网站,并开设了 6 个微信公众平台,开设了微博、博客,在国外进驻了 Facebook、Twitter 和 LinkedIn 平台。这些平台每天定时用双语推送动态。这样的积累工作帮助 CCG 塑造了社会影响力。2015 年, CCG 百度中文搜索量过亿,谷歌中英文搜索量为 3 000 余万;研究成果获得数百家国内外主流媒体报道和数千次转载。这在国内民营智库中是非常少见的。

出版图书也是 CCG 增强社会影响力的重要因素。CCG 出版图书,大部分是亏损的。但 CCG 坚持出版图书以扩大社会影响力。这也是体现智库公益性的重要方面。

3.2.6 实行扁平化管理、开展高效的信息传递

CCG 组织管理非常扁平化,每周进行全体员工工作会议,进行充分交流。CCG 业务部门按照职能划分,包括研究部、对外合作办公室、活动部、编辑部和行政财务部等。CCG 的信息传递机制网络化、多向性,研究进行的同时,传播活动也同步进行。活动部门收集的社会对研究热点和政策需求,同时也反馈给研究人员,以探索新的研究方向。因此,CCG 业务运行机制是一个有机的、高效的整体。

CCG 研究成果评估包括内外两方面,内部有具有资深研究经验的研究人员审核、研究团队互相审核机制,外部有咨询委员会和学术委员会专家的咨询顾问机制。课题结束后,根据客户或社会反馈,及时评估绩效。成果发布也讲求快速精准:一是在 CCG 办公地点举办小型发布会,邀请主流媒体、官员和学者、企业家参会共同研讨,发散性传播;二是通过网站、自媒体平台发布,除了涉密研究外,CCG 自主研究成果均在网站上公开发布;三是通过海内外活动现场发布。

3.2.7 发挥社会智库“二轨外交”作用,扩大国际交流与合作

在国家构建和参与全球治理的过程中,智库可以发挥很大的作用。CCG 通过走国际化道路,积极开展民间外交。CCG 经常与国际化智库交流运营和建设经验,并与这些智库建立良好的长效合作机制,举办双边研讨会和联合研究。曾与美国智库对外关系委员会(CFR)于 2015 年举办“中美智库应对环境与健康挑战研讨会”,与美国移民研究所(MPI)举办“中美人才交流研讨会”,与全球最大的移民研究网络大都市组织 Metropolis 举办国际移民与人才论坛,全球 100 余名最知名的移民研究学者和官员参会等。2015 年 CCG 承接的国际课题来源包括世界银行、国际劳工组织和国际移民组织等。CCG 已经成为世界各国的政要、学者访问中国、发表演讲的目的地。2015 年,前来访问 CCG 的国外重要人士包括美国前国务卿康多利扎·赖斯( Condoleeza Rice)、美国助理国务卿沃特·道格拉斯(Walter Douglas)、波兰前副总理格里高兹·科勒德克(Grzegorz Kolodko)、非洲开发银行行长丹诺德·卡布卢卡(Donald Kaberuka)等[5]。

中国社会智库自身的创新任重道远,如果政府在资金、人才和服务上给予政策支持,对社会智库的运营创新将产生很大的推动作用。社会智库运营创新关乎中国公共政策决策体系的改良,同时也是促进中国智库形成全方位格局的切入点。就像社会主义市场经济要发展民营经济一样, 中国智库发展不能缺少社会智库的发展。

1 王辉耀, 苗绿. 大国智库. 北京: 人民出版社, 2014: 26-48.

2 周湘智. 茁壮成长的智库新力量. 光明日报, 2016-3-23.

3 Think Tanks and Cive Societies Program: Global Go To Think Tank Index Report 2015. [2016-2-09]. http://repository.upenn. edu/think_tanks/10/

4 立足智库建设创新实践 打造中国最佳社会智库——从中国与全球化智库(CCG)看中国社会智库的影响力提升. [ 2016-02-06].

5 中国社会智库运营模式的创新, 走进中国与全球化智库(CCG). [2016-02-05]. http://world.people.com.cn/ n1/2016/0205/c14549-28114530.html

Keywordscivil think tank, operation innovation, think tank policy influencing mechanism

苗 绿博士,中国与全球化智库秘书长,中国国际人才专业委员会副秘书长,北京师范大学国际写作中心副总干事。获北京师范大学当代中国研究博士学位,曾在美国纽约大学和哈佛大学做访问研究学者。参与国家部委、社科基金研究课题和中央、地方政府课题30余项,发表学术论文10 余篇、出版学术研究著作 10 余部。E-mail: miaolv@ccg.org.cn

Miao Lu (Mabel)Co-founder & Secretary General of Center for China and Globalization (CCG), the Secretary General of Chin a Global Talent Society, Deputy Director of International Writing Center of Beijing Normal University. Dr. Miao got her PhD deg ree on Contemporary Chinese Studies from Beijing Normal University and she had been a visiting scholar at China House of New York University and at Fairbank Center of Harvard University. She has participated in more than 30 Chinese governments’ and So cial Science Foundation’s research projects and she has published over 20 research papers and books. E-mail: miaolv@ccg.org.cn

王辉耀男,博士,教授,博士生导师,国务院参事,西南财经大学发展研究院院长、中国与全球化智库(CCG)主任,人社部中国人才研究会副会长,欧美同学会/中国留学人员联谊会副会长,中国国际人才专业委员会会长,商务部中国国际经济合作学会副会长。曾担任中组部/中央人才工作协调小组国际人才战略研究专题组组长,《国家中长期人才发展规划纲要》起草组特邀专家,承担国家社科基金重大项目,主持中央和地方政府课题项目30 余项,发表论文上百篇,出版著作 50 余部。E-mail: wanghuiyao@ccg.org.cn

Wang Huiyao (Henry)Male, President of Center for China and Globalization (CCG), Counselor of China State Council, professor and Dea n of Institute of Development Studies, Southwestern University of Finance , Vice Chairman of China Talent Society and Vice Chairman of Chi na Western (Overseas) Returned Scholars Association Dr. Wang used to be the Task Force Leader for Global Talents Strategy Study Group for Central Government of China and also served as an expert for the drafting of China Mid-Long Term National Talent Development Plan 2010-2020. He has conducted more than 30 research projects both from central and local government, and has published over 50 books and 100 articl es and papers. E-mail: wanghuiyao@ccg.org.cn

How China’s Civil Think Tanks Rise Policy Influence Through Operation Innovation

Miao Lu Wang Huiyao

(Centre for China & Globalization, Beijing 100004, China)

In Janurary 2015, China’s General Office of the Central Committee of the CPC and the General Office of the State Council issued Opinions on Strengthening the Construction of New Types of Think Tanks with Chinese Characteristics. One notable requirement for “think tanks with Chinese Characteristics” is to improve the quality of public policy initiatives devised by government policy-makers. Chinese think tanks currently fall into three categories: government-affiliated, university-based, and non-governmental, or so called civil think tanks. The civil think-tanks play a unique role in promoting scientific public policy decision mechanism. In China, civil think tanks are facing more challenges than governmental think tank, such as capital shortage, disorder management, limited policy impact channel, unavailable research data, and brain drain. In this paper, we take the influences of CCG on the policies of the international talents as a case, to analyze the positive impact of operation innovation on civil think tank’s policy influential mechanism. CCG has generated policy influences and impacts on policy makers and other policy actors by three main interventions: government projects, policy advisory reports, and policy memos. In 2014, CCG submitted more than 40 policy advisory reports and policy memos, over a dozen of CCG’s policy recommendations considered or actually adopted by central authority, municipal governments and departments. CCG’s key to successful policy impact can be concluded as below. Firstly, innovative measures on research ability, think creative ability, international and social communication could contribute to policy impact improvement. Civil think tank has less policy impact opportunities compared to governmental think tank. Only in the phase of proposal, draft, and evaluation of public policy, civil think tank could be involved. CCG creates value by (1) conducting high-quality policy research to promote the globalization of Chinese enterprises and talent; (2) holding high-level public events on an international level; and (3) producing high quality publications, journals, and policy advisory memos that are widely disseminated through traditional and new social media channels. Through submitting the advisory report, committed the government research projects, and participating government seminar, CCG submit policy suggestions and maintain the good relationship with government. Publications and multiform events help CCG spread the policy view and building brand. Secondly, assessing the public through publications, media channels and events. One drawback in China’s mainstream think tank is that they lack a close connection with the public. CCG had made great effort in addressing the problem and to gain more access to the general public through (1) using traditional and new media channels and (2) holding varieties of policy-dialogue events on national or international level. Thirdly, organizational independence. Organizational independence can thus be seen as a major reason why U.S. think tanks are institutionally stronger, particularly when it comes to offering effective policy advice. CCG also stands out for being relatively independent from the government. This independence enables CCG to deliver higher quality policy-advice, which it has used to maintain a competitive advantage in the think tank market and expand its influence within this market. CCG has established an operating model of diversified funding support. Because the culture of social donations is not that well developed in China, fundraising has always been the biggest challenge confronting Chinese non-governmental think tanks. CCG has been highly innovative in addressing this problem, using corporate funding as an important source of its operating revenue. The paper suggests Chinese civil think tank to build core competitiveness based on research ability, establish diversified policy influencing channels, and emphasize on communication and international cooperation. Currently, think tanks in China have shown their internationalized feature. However, Due to late start and pre-existing conditions, Chinese think tanks still receive limited global recognition. China should provide a better institutional environment for think tank survival and Chinese think tanks’ international impact. CCG is unique in this aspect because of its great effort to do research promoting the internalization and globalization of Chinese companies and Chinese talent.

** 通讯作者

*修改稿收到日期:2016 年 5月18日