“三生”融合视角下广东传统乡村聚落水体景观的解析与启示

2016-03-22高海峰张可男华南理工大学广州建筑学院广州5064英国卡迪夫大学地理与规划学院英国卡迪夫CF0WA英国卡迪夫大学威尔士建筑学院英国卡迪夫CF0WA

高海峰,于 立,梁 林,张可男,陆 琦(.华南理工大学(广州)建筑学院,广州 5064;.英国卡迪夫大学地理与规划学院,英国卡迪夫CF0 WA;. 英国卡迪夫大学威尔士建筑学院,英国卡迪夫CF0 WA)

1 背 景

近几十年来气候变化引起的干旱、洪涝等自然灾害越发频繁和显著的影响着人类[1]。与此同时,据世界银行统计,全球城镇化进程在近几十年来不断加速。快速的城镇化加剧了对自然景观的干扰[2]。大面积的不可渗透地面明显改变了洪峰的流量和径流速度[3],同时,经济活动主导下植被被侵占,溪流与水塘被填埋或污染,导致水系统平衡被破坏[4]。城镇既面临着频繁的短时间内超大暴雨所造成的内涝等问题[5],又面临着水资源的短缺[6]。这样的背景下,城市中的水体景观营造更加需要功能角度的综合性思考。

城镇化的趋势使城市应对气候变化的研究成为主流,然而当我们回顾数千年的人类聚落历史时,会发现乡村聚落是绝大多数时间里的主流。传统乡村聚落是人与自然长期和谐共处的见证[7]。传统乡村景观为村民抵御了洪涝等自然灾害,提供了许多生活、生产上的服务,同时保持着生态平衡,是当今提倡的“可持续发展”的典范[8],蕴藏着前人的生态智慧与人居哲学。虽然传统乡村聚落与当今主流的城市聚落在整体规模上差异巨大,但对它们蕴藏的智慧的发掘或许能为当今城市中社区尺度的景观营造带来一些功能角度的综合性思考。

本研究旨在探索传统乡村聚落水体景观是如何应对洪涝灾害并实现多种功能,促成乡村的可持续发展。以广东传统乡村聚落水体景观为研究对象,解析了水体景观实现的7种互动功能,促进了乡村聚落的生产—生活—生态(“三生”)融合发展。最后探讨了全球气候变化背景下,广东传统乡村聚落水体景观给城市中社区发展带来的启示。

2 研究视角

在1987年世界环境与发展委员会报告《我们共同的未来》提倡下,世界各国达成了“可持续发展”的共识。可持续发展的内容由社会—经济—环境三方面兼顾、协调组成[9]。而乡村相对于城市而言,社会、经济都更依赖于环境,自然属性更重[10],可持续发展的三方面难以割裂。乡村的农业生产是乡村生活、生态环境的一部分,乡村生活的食物和能源、资源分别来自于农业生产和生态环境,因此乡村的可持续发展被认为是生产—生活—生态的融合发展:20世纪90年代中国台湾以农业为出发点,颁布了一系列强调“三生平衡协调”、“三生一体”的政策促进乡村可持续发展[11, 12];2000年后“三生”视角在中国大陆对乡村景观、乡村旅游等方面研究中的运用越来越频繁[13, 14],甚至在城市中带有自然属性的绿地系统等方面的研究也有所运用[15, 16]。可见,“三生”视角是强调生产—生活—生态融合发展的可持续视角。

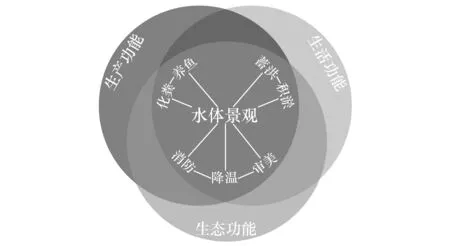

“三生”视角下,乡村景观作为载体承担着生产、生活、生态三方面功能,分别是提供农产品产出、提供栖息和社交场所、维持生态平衡和物种多样性。乡村景观的“三生”功能在发展的过程中不断调整与互动,适应新的生产、生活方式的同时,保持着人与自然的和谐共存(图1)。

图1 乡村景观“三生”功能的互动关系

3 研究对象概况

广东省的地势北高南低,北回归线从省内穿过。气候夏天炎热多雨,冬天温和干燥[17]。据中国国家气象信息中心,1971-2000年地面降雨量广东省仅次于台湾和海南两省,可见广东的多雨气候对广东的人居聚落影响久远。

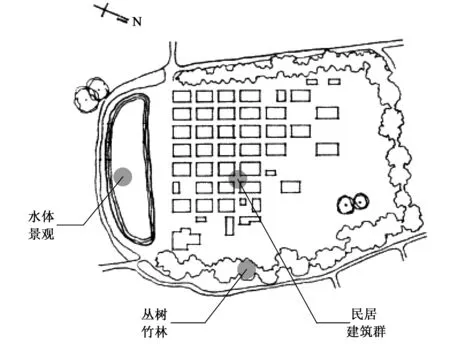

广东传统乡村聚落最为常见的形式是“梳式布局”[18]。如图2所示,梳式布局中民居建筑群面向一个大水塘呈行列式排布,村前的水塘即研究对象水体景观,村后、村侧有丛树竹林。建筑群与水塘间的街道间距相对较大,像梳子的把手,而民居建筑间的巷道间隔较小犹如梳齿,故名“梳式布局”[18]。此外,广东传统乡村聚落多有祠堂位于临水第一排建筑的居中位置。

图2 广东传统乡村聚落的“梳式布局”[18]

4 广东传统乡村聚落水体景观的“三生”平衡

水体景观作为传统乡村景观体系中的重要部分,承担着一些“三生”功能,下面将探讨水体景观功能中的“三生”融合。

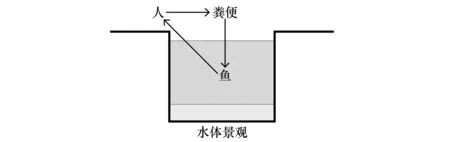

4.1 养鱼和化粪功能

广东乡村聚落的村民往往会在水体景观中养鱼,同时将村中的公共厕所设立于水体景观的边缘。村民的粪便直接排入水塘,作为水塘中鱼的食物来源之一。粪便剩余部分由水体内的微生物群落分解,残留物沉淀成为塘泥(图3)。

图3 养鱼和化粪功能

虽然在养鱼的过程中,村民还需要进行其他的饲养工作,但养鱼功能使得水体景观同时具备了通过生物化学作用实现的化粪功能。水体景观为村民产鱼,带来了生产功能效益,还解决了化粪问题,带来了生活功能效益。这一过程使水体景观的生产、生活功能紧密结合。

4.2 蓄洪和积淤功能

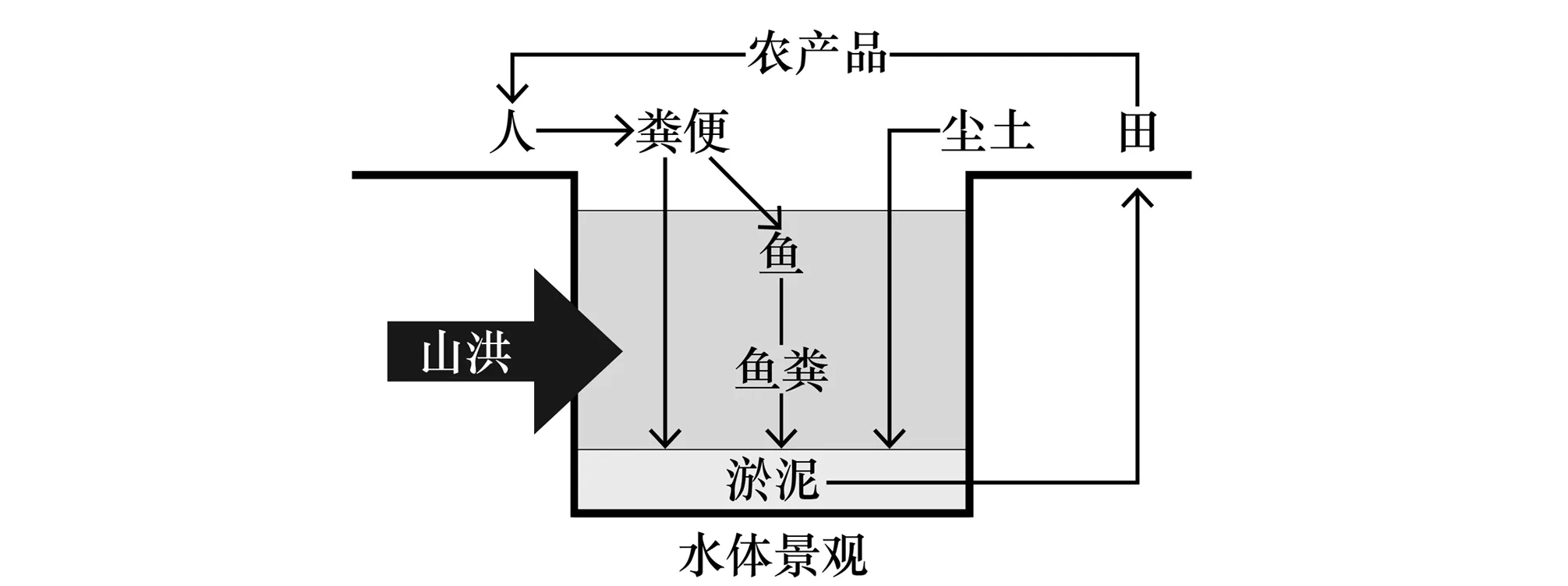

由于多雨的气候,山洪是广东乡村聚落最常见的自然灾害之一。当山洪发生时,大面积的水体景观成为蓄水池,起到了蓄洪的作用,避免或减轻了洪水对乡村聚落可能造成的内涝等问题。然而,水体景观的蓄洪能力还与水体底部的淤泥堆积有关。淤泥堆积越多,水体景观的水位越高,蓄洪能力越弱。淤泥是随着周边尘土、生活污水落入以及前文提到的粪便分解物等在水塘底部沉淀而形成的,对于农作物而言这是富有营养的有机肥料。村民们每隔一段时间将这些肥沃的淤泥清理上岸用于耕作,与此同时也增强了水体景观的蓄洪能力(图4)。

图4 蓄洪和积淤功能

水体景观的积淤功能为村民提供了耕作生产中所需的肥料,支持生产功能的同时增强了蓄洪能力,提升了乡村聚落的生态安全性,起到了对生活功能和生产功能的保护作用。因此,水体景观的蓄洪功能和积淤功能的结合促成了“三生”融合为一体。

4.3 消防、降温和审美功能

广东传统乡村水体景观大多位于民居建筑群拥有祠堂的界面前方,这决定了水体景观还包含三方面功能。

4.3.1消防功能

水体景观作为传统乡村聚落中的消防水源。民居建筑群的梳式布局中巷道狭窄,局促的空间并不适宜凿井取地下水。巷道笔直的通向水体景观,有利于全村的消防用水。一些乡村聚落内部虽有凿井可取地下水,但泵水速度以及到达火源的距离对于全村范围的消防而言具有很大的局限,因此传统乡村聚落主要以水体景观为消防水源。

4.3.2降温功能

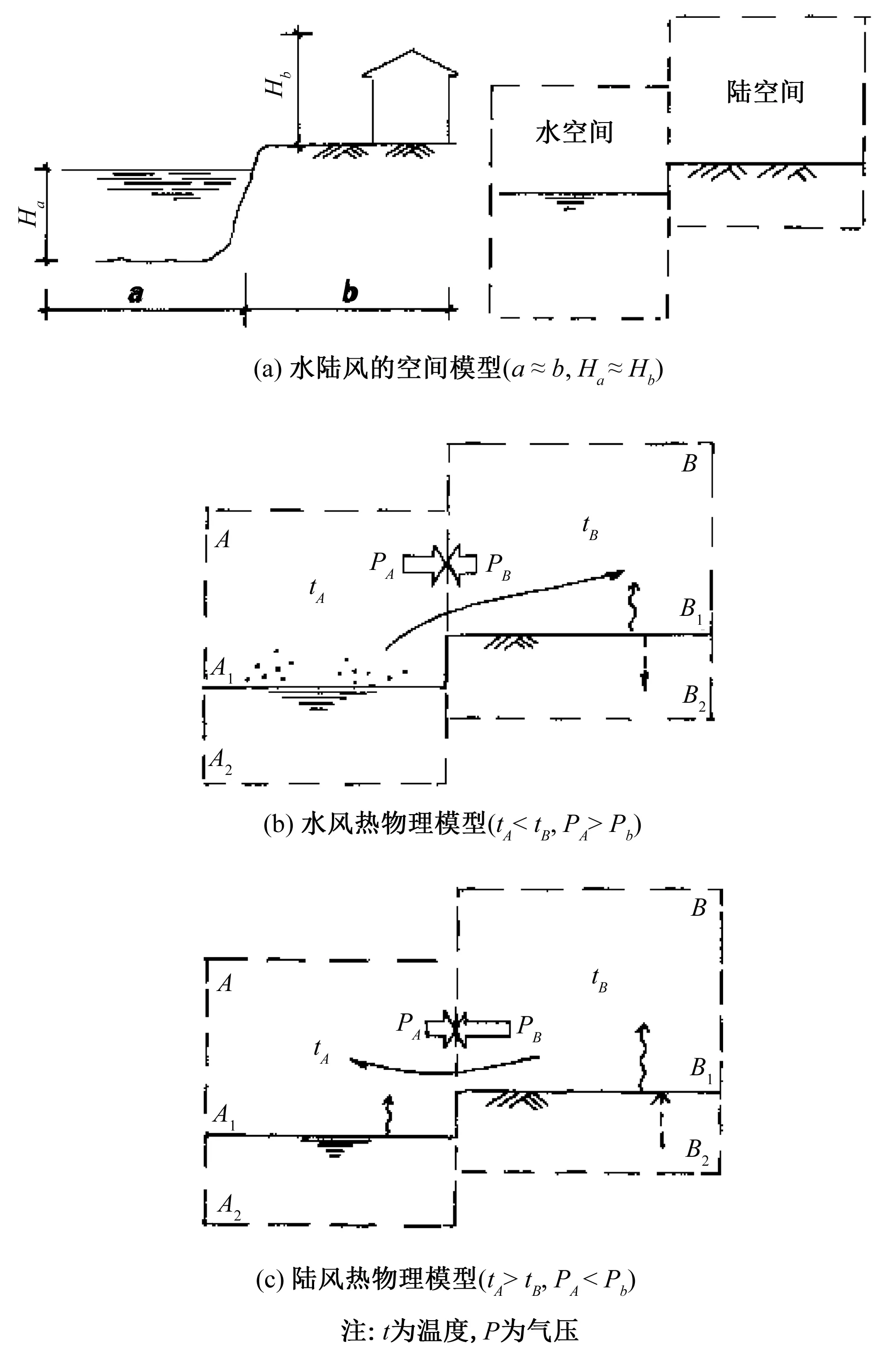

广东气候炎热,乡村聚落微环境营造上最主要的目标即降温。水体景观在降温方面有两方面重要的作用。乡村聚落在整体布局上以流体力学原理降温:水体景观作为总体空间中的开敞空间,与巷道及民居建筑内的天井、厅堂分隔的小空间构成了具有对比和差异的空间组合,因此形成空气压力差,进而形成通风而达到降温的效果[18]。另外,在水体景观与硬质地面相接的位置,由于材料吸热性能的差异及水陆空间的比例尺度关系,会产生带有降温效应的水陆风(图5)[19]。

图5 水陆风空间模型及水风、陆风热物理模型[19]

4.3.3审美功能

水体景观对聚落建筑群有增强美感的功能。人隔着水体景观看向以家族祠堂为首的建筑群,可感受到反映出传统乡村社会宗族权威的民居建筑群整体美[20],以及由高低错落的山墙、屋顶与远处山峦相呼应的天际线美。水体景观能产生倒影,加强了视野中的开阔感,增强了乡村自身的美感(图6)。

图6 广东省佛山市大旗头村水体景观倒影中的建筑群、蓝天

水体景观的消防功能、降温功能和审美功能,都由水体景观与民居建筑群的空间关系所决定。消防功能保障了乡村聚落整体的安全,降温功能提高了乡村聚落中的舒适度,审美功能提供了更好的人居环境感受。这三项结合在一起的功能对乡村聚落产生重要的积极效应。

5 结论与探讨

5.1 结 论

综上所述,广东传统乡村聚落水体景观实现了七项互动的功能。水体景观在化粪功能中作为化粪池,在降温功能中作为“空调”,在审美功能中美化了环境,是村民生活性基础设施。水体景观在积淤功能的过程中为耕作提供了肥料,在养鱼功能中增加了农产品产出,是村民的生产性基础设施。水体景观的蓄洪功能抵御了最为频繁发生的洪涝灾害,在消防功能中作为保护村民人身和财产安全的应急设施,为村民应对洪涝灾害和极端事故提供应急性措施。广东传统乡村聚落水体景观对于村民而言,是实现了“三生”融合的基础设施。

图7 广东传统聚落水体景观7项功能的“三生”融合

5.2 探 讨

广东传统乡村聚落水体景观“三生”功能上的融合,是一代代村民在面对洪涝灾害、发展需求的过程中,通过齐心协力的实践所集成的智慧。在乡村景观的营造过程中,村民们既是设计者,又是建造者,还是使用者。他们作为不同的角色以不同的角度向着改善人居环境的目标不断地进行思考和探索,才得以实现“三生”融合的水体景观。

相对乡村,城市因劳动分工、专业细化和交换而具有高效的特点[21]。专业细化带来了高效,却使得人居环境的营造和使用缺乏综合性和连贯性。例如当今的城市商品住宅小区,投资方、设计方、建造方、使用方可能都是不同的人群。从居住区的开发到使用过程中,虽然各方都有相互监督和相互选择的权力,但每一方的目标都有所不同。专业细化固然提高了效率,但相对于传统乡村聚落的营建,现代城市人居环境营造的目标和过程都被碎片化。本研究认为人居环境营造的目标和过程碎片化,是难以使人居智慧在城市中再现的根本原因。

世界范围内的城镇化趋势是不可逆的,专业细化还将继续加深并带来更高的效率。城市中居住区建设的专业细化还可能加剧,但建成后入住的居民们的社区营造并不完全受专业细化的影响。由上面对水体景观“三生”融合的案例分析可知,目标统一的村民之间的协同关系是传统乡村社区营造、“三生”乡村景观建设的基础。在今天,传统乡村社会中人与人的协同关系仍值得城市的社区营造所学习和借鉴。

在过去传统乡村聚落兴盛的时代,相对于自然灾害的力量,乡村村民们因个体弱小而联合在一起创造“三生”景观。在今天全球气候变化的背景下,极端气象灾害频繁造成的城市内涝等问题与每个人都息息相关。人们无法再将极端灾害的应对彻底推给公共基础设施。从古至今,人们对改善人居环境的追求从未改变。当今的气候变化问题,与传统乡村聚落营建时类似,自然灾害成为人类的挑战,但也造就了社区营造的契机。在城镇化、气候变化的背景下,只有加强综合性的社区营造,促进人与人之间的协同关系,才能建设出既能分担气象灾害带来的巨大影响、又能为社区提供各种服务的可持续景观。

□

[1] IPCC. Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [M]. IPCC, Geneva, Switzerland. 2007.

[2] USEPA. Our built and natural environments: a technical review of the interactions between land use, transportation, and environmental quality [M]. US Environmental Protection Agency, Development, Community, and Environment Division. 2001.

[3] Huong H, Pathirana A. Urbanization and climate change impacts on future urban flooding in Can Tho city, Vietnam [J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2013,17(1):379-394.

[4] Jayasuriya L, Kadurupokune N, Othman M, et al. Contributing to the sustainable use of stormwater: the role of pervious pavements [J]. Water Science & Technology, 2007,56(12):69-75.

[5] Willems P, Arnbjerg-nielsen K, Olsson J, et al. Climate change impact assessment on urban rainfall extremes and urban drainage: methods and shortcomings [J]. Atmospheric research, 2012,103:106-118.

[6] Oki T, Kanae S. Global hydrological cycles and world water resources [J]. science, 2006,313(5 790):1 068-1 072.

[7] 魏江苑. 生态群落对乡村人居环境建设的启示[D]. 西安:西安建筑科技大学, 2003.

[8] 景 娟, 王仰麟, 彭 建. 景观多样性与乡村产业结构 [J]. 北京大学学报(自然科学版), 2003,(4):556-564.

[9] Giddings B, Hopwood B, O'brien G. Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development [J]. Sustainable development, 2002,10(4):187-196.

[10] 周心琴, 陈 丽, 张小林. 近年我国乡村景观研究进展 [J]. 地理与地理信息科学, 2005,21(2):77-81.

[11] 郑百龙, 翁伯琦, 周 琼. 台湾 “三生” 农业发展历程及其借鉴 [J]. 中国农业科技导报, 2006,8(4):67-71.

[12] 蔡天新, 陈国明. 现代台湾农业发展模式的历史考察 [J]. 中国经济史研究, 2008,(1):129-137.

[13] 阚耀平, 高 鹏. 乡村旅游研究综述[C]∥ 旅游学研究, 2010:24-30

[14] 冯娴慧, 戴光全. 乡村旅游开发中农业景观特质性的保护研究 [J]. 旅游学刊, 2012,(8):104-111.

[15] 石 崧. 以城市绿地系统为先导的城市空间结构研究[D]. 武汉:华中师范大学, 2002.

[16] 汪 霞. 城市理水[D]. 天津:天津大学, 2006.

[17] 肖凯书, 李真光, 陈连宝. 广东省志· 气象志 [M]. 广州: 广东人民出版社, 1996.

[18] 陆 琦. 广东民居 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.

[19] 汤国华. 岭南湿热气候与传统建筑 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.

[20] 冯 江. 祖先之翼·明清广州府的开垦、聚族而居与宗族祠堂的衍变 [M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2010.

[21] 杨小凯. 发展经济学: 超边际与边际分析 [M]. 上海: 社会科学文献出版社, 2003.