从隐逸诗看孟浩然的仕隐思想

2016-03-20毛睿

毛 睿

(南京大学 文学院, 南京 210046)

闻一多先生在《唐诗杂论》中提到唐代山水诗人孟浩然时说:“隐居本是那时代普遍的倾向,但在旁人仅仅是一个期望,至多也只是点暂时的调济,或过时的赔偿,在孟浩然却是一个完完整整的事实。”[1]“然而‘羡鱼’毕竟是人情难免的,能始终仅仅‘临渊羡鱼’,而并不‘退而结网’,实在已经是难得的一贯了。”[1]闻一多先生认为孟浩然是一个纯粹的隐士。

在近三十年的研究中,当代的学者们通过不同角度的分析,得到了一个较为普遍认同的观点:孟浩然本质上是“心怀魏阙”的。然而得出这一结论的学者往往都是从有关孟浩然的史书记载和生平事迹出发,却较少地从其诗歌本身来分析。[2]其实孟浩然的诗歌未尝不是一个研究其思想情感的好的抓手。

当然,近年来也有不少学者结合孟浩然的诗作,提出了孟浩然一生纠结于仕隐这双重的矛盾之中的观点。但很多学者在结合孟浩然诗歌分析其仕隐思想时,往往存在着一定的断章取义的现象——也就是取孟浩然的某一首或者几首表达归隐思想的诗歌,以及一部分孟浩然直接或间接表达欲仕进的诗歌,然后在此基础上得出结论:孟浩然的一生都处于仕与隐夹缝中。只是,这样的结论,可能存在着一定的偏颇。因为诗人的某一首诗,或者某几首并不能代表诗人整体的思想;同时诗人的思想状态,在他漫长的一生中,也不可能是始终不变的;最重要的是,有些诗歌所传达出的思想情感,并不一定能代表诗人最本真的思想,它有时候可能是诗人在某一阶段偏激的情感宣泄。

为了避免这些盲区,笔者试图从现存的孟浩然的全部诗歌入手,以孟浩然的隐逸诗为基点,结合孟浩然众多想要表达仕进思想情感的诗歌,来探讨一下孟浩然的仕隐思想。

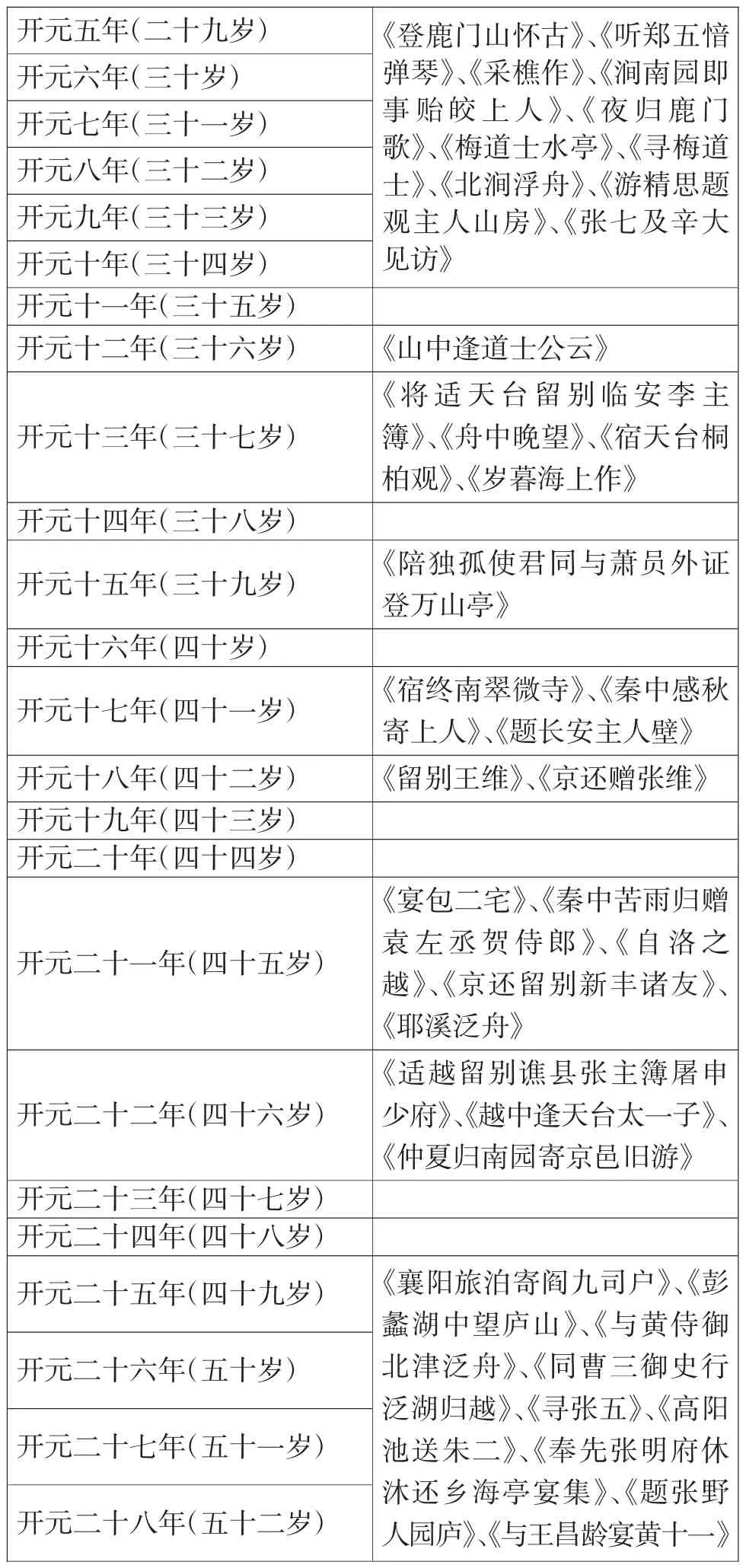

纵观孟浩然现存的271首诗歌,[3]其中直接表现自己归隐田园生活或表达对田园、山水向往的诗歌大概有44首左右。根据前人的考据,以及王辉斌先生编写的《孟浩然年表》,[4]笔者将孟浩然这44首诗歌按照时间顺序进行排列形成表格,见表1。

从表1看,表达对隐逸生活向往的诗歌,在时间轴上出现了有规律的集中,主要可以分为三个时期:早期隐居鹿门读书(开元十一年之前)、中期三次入京的当年和后一年、晚期入张九龄幕府及辞归(开元二十五年到逝世)。

细读这三个时期的诗歌,并对其进行比对,可以让我们更好地把握纵观孟浩然一生的仕隐思想,大致有以下几个特点。

一、起于隐归于隐

从史书的记载来看,孟浩然一生,除了入张九龄的幕府外,人生有大半时间都是在襄阳隐居中度过的。只是终其一生的徜徉山水间,既有孟浩然自己主动选择的结果,同样也有着命运的安排。不过从孟浩然的诗作中可以看出,在他人生的早期和晚期,隐居的生活很大程度上是他主动选择的结果。孟浩然在这两个时期,写了不少表现隐逸生活的与世无争和美好闲适的诗。所以,可以说,孟浩然的人生,应该是从对隐逸生活的追求开始到接受隐逸生活为止。

不过将两个时期的隐逸诗进行比较,还是会发现存在着一定的差异。

在早期,诗中常会出现一些历史上的隐逸高士,如庞德公(《登鹿门山怀古》)、(《夜归鹿门歌》)、阮籍(《听郑五愔弹琴》)、陶潜(《寻梅道士》)。但是这种追述古人的现象在孟浩然晚期的诗歌中就很难见到了。这在很大程度上是与孟浩然在不同人生阶段对隐居有着不同的态度有关。

早期,在鹿门山隐居读书的孟浩然,虽然也有着精进的人生抱负,但他对于隐居,始终存着一种美好的想象。因此,这一时期的隐逸诗既能表现出诗人对隐逸的闲适自在的喜爱,又有一种追慕前辈的悠然自得,甚至还有一些沽名钓誉的成分。

可是到了晚期,隐居已经成为了孟浩然人生的一种常态。不得不说,对于隐居,孟浩然多少是有些无奈地接受,以及苦中作乐的妥协。这从孟浩然晚期隐逸诗的一些诗句中也可以体会到:“自顾躬耕者,才非管乐俦。”(《与黄侍御北津泛舟》)“一朝物变人亦非,四面荒凉人住稀。”(《高阳池送朱二》)诗中始终有着一种挥之不去怀才不遇的酸楚。

表1 孟浩然隐逸诗一览表

二、隐逸是一支镇静剂

再看中期的隐逸诗,孟浩然一生三入长安,三游吴越。三入长安是为了求仕,三游吴越是由于求仕不得而去吴越山水中排遣苦闷。他人生中期创作的隐逸诗,在很大程度上也与这两个“三”勾连在一起。

首先是这些表达孟浩然隐逸情怀的诗歌,多出现在孟浩然三次求仕失败之后,时间和他的求仕之举是贴合的。举例孟浩然第三次入京求仕是在开元二十年(732),他在该年的春天至洛阳,在洛阳逗留至年底入长安。一直到第二年,也就是开元二十一年(733)的深秋才离开长安去洛阳。然后孟浩然从洛阳出发开始了漫游吴越旅程。这段旅行持续到了开元二十二年(734)的年底。而就在这两年左右的时间里,孟浩然写了不少想要放弃进取转而寄情山水的诗歌。可以推论,表达这种思想情感的诗歌,在这三年中集中地出现,必然与孟浩然求仕失败的经历有着直接的关系。

其次,细读孟浩然中期的隐逸诗,也能体会到,很多隐逸诗虽然表达的是隐逸的情怀,可是从某种程度上来说,那仅仅是孟浩然求仕不得的自我排遣而已,并非本心使然。

例如孟浩然人生的“一入长安”———开元十一年(723),他在中书令张说的引荐下,第一次进京求仕,无果。孟浩然于开元十二年(724)年返回家乡襄阳,而紧接着,在第二年的春夏之交孟浩然开始了他人生第一次漫游吴越。这趟吴越之旅大约持续到开元十四年(727)底,而就在孟浩然人生第一次“入长安”和“游吴越”的三年左右的时间里,孟浩然创作了不少表达隐逸情怀的诗歌。可是这一时期的隐逸诗里明显存在着太多的怨怼和不得志。如“酌酒聊自劝,农夫安与言。……奈何偶昌运,独见遗草泽。既笑接舆狂,仍怜孔丘厄。物情趋势利,吾道贵闲寂。”(《山中逢道士公云》)“愿言解缨络,从此去烦恼。”(《宿天台桐柏观》)“仲尼既已没,余亦浮于海。”(《岁暮海上作》)虽然孟浩然口口声声表达的是想要逃脱俗世的羁绊,去徜徉山林,追求自由闲适的生活,但是诗句中始终都透着求仕不得的酸楚。所以所谓的逃离,所谓或隐逸或求仙,不过是孟浩然在感慨命运不公、怀才不遇时的一种自我麻醉、自我安慰的镇静剂罢了。

三、由奋进到哀叹

虽然孟浩然也写过很多具有仕进思想的诗歌,如《望洞庭上张丞相》(开元五年)、《斋洞庭湖寄阎九》(开元二十七年)。从这些诗歌中,我们可以得出结论,“心怀魏阙”是孟浩然一以贯之的人生追求。可是试着分析孟浩然晚期的隐逸诗以及这一时期他表达仕进思想的诗歌,我们却能发现一个现象:在孟浩然经历了三次入京求仕未果和三次漫游吴越之后,他对于仕进,只剩下了心中的一点挥之不去的念想,更多的是对自己一生一事无成的哀叹和囿于襄阳一隅的安耽。

例如作于开元二十三年(735)的“弃置乡园老,翻飞羽翼摧。”(《送丁大凤进士赴举呈张九龄》)作于开元二十六年(738)的“人随逝水叹,波逐覆舟倾。”(《陪张丞相祠紫盖山途经玉泉寺》)作于开元二十七年(739)“壮图哀未立,斑白恨吾衰。”(《家园卧疾毕太祝见寻》)这些孟浩然作于人生最后几年表达仕进的诗歌,早已没有当初“欲济无舟楫,端居耻圣明”的积极进取精神。转而更多的是对于命运世事的怨怼,对于自己蹉跎半生报国无门的遗憾。

可是,当真的再有出山的机会时,孟浩然最终仍旧选择了回归他的襄阳山水。开元二十四年,宋鼎任衮州刺史,辟孟浩然为其襄府从事。半年左右的时间,也就是第二年的春三月,孟浩然作“愿随江燕贺,羞逐府僚趋。欲识狂歌者,丘园一竖儒。”(《和宋大使北楼新亭》)表达了其愿归隐田园的情感。当然,孟浩然在人生最后三年的隐逸诗更能表现出他回归山林的渴望。从张九龄幕府辞归后黄侍御和曹御史都曾主动拜访孟浩然,并表达想要为其引荐的想法。但是此时的孟浩然却道:“闻君荐草泽,从此泛沧洲。”(《与黄侍御北津泛舟》)“白简徒推荐,沧洲已拂衣。”(《同曹三御史行泛湖归越》)

所以,正如闻一多先生说:“因为虽然身在江湖,他的心并没有完全忘记魏阙。”[1]可是对于仕进,孟浩然其实是经历了从热望到失望,再从失望到遥望这样一个过程的。

当然,纵观孟浩然的隐逸诗,有一点是毋庸置疑的,那就是孟浩然对于自然山水,对于田园山林的隐逸生活,在本心上是不排斥的,并且可以说是热爱的。只是于孟浩然而言,仕进是他一生始终追求、却一直无法实现的痛。三次入长安求仕未果,是襄阳和吴越的山水抚平了他的愤怒和失落;也是襄阳和吴越的山水美景让孟浩然的诗歌在唐诗苑囿中能够独树一帜。可以说,孟浩然的一生是对“魏阙”念念不忘的“痛”,但由隐逸始到隐逸终的生命轨迹,又让他的灵魂在屡屡碰壁的遭际中找寻到了自由驰骋的空间。

[1]闻一多.唐诗杂论[M].北京:中华书局,2009:30,32,32.

[2]董晓庆.孟浩然研究论文综述——兼论近三十年孟浩然研究之重大突破[J].襄樊职业技术学院学报,2010(9):67-69.

[3]孟浩然.民国四部丛刊集部《孟浩然集》四卷[M].上海:上海商务印书馆,1919.

[4]王辉斌.孟浩然大辞典[M].合肥:黄山书社,2008.