南海-北印度洋波高的长期变化: I.重点区域的趋势、周期和突变分析

2016-03-18芮震峰郑崇伟王涌徐轩彬

芮震峰,郑崇伟,王涌,徐轩彬

(海军大连舰艇学院航海系,辽宁大连116018)

南海-北印度洋波高的长期变化: I.重点区域的趋势、周期和突变分析

芮震峰,郑崇伟,王涌,徐轩彬

(海军大连舰艇学院航海系,辽宁大连116018)

摘要:利用ERA-40海表10 m风场驱动WAVEWATCH-Ⅲ(WW3)海浪模式,模拟得到南海-北印度洋1957年9月—2002年8月的海浪资料,采用线性回归、功率谱分析、MK检验等方法,分析了该海域有效波高(SWH)的线性趋势、变化周期、突变形势。结果表明:(1)近44 a期间,吕宋岛东北部近海、吕宋海峡、南海大风区、斯里兰卡-苏门答腊岛、索马里以东的SWH有线性递增趋势;(2)索马里以东、斯里兰卡-苏门答腊岛、南海大风区、吕宋岛以东近海的SWH存在共同的3.3—5.2 a显著性变化周期和26 a以上的长周期震荡;(3)索马里以东的SWH存在显著的突变现象,突变期为1982年;斯里兰卡-苏门答腊岛的SWH无显著的突变现象;南海大风区和吕宋岛以东近海的SWH均存在显著的突变现象,突变期分别为1971年和1969年。

关键词:WAVEWATCH-Ⅲ;线性趋势;变化周期;突变形势

1 引言

海洋是全球气候变化的重要调节器。前人对全球海洋水文要素的变化趋势做过较多工作。Guillaume等[1]发现在1953—2009年期间,大西洋东北部海域的有效波高(Significant Wave Height,SWH)以20 cm/10 a的速度显著性递增。Semedo等[2]研究发现1957—2002年期间,北大西洋和北太平洋大部分海域的SWH表现出显著的递增趋势。郑崇伟等[3-5]研究发现1988—2009年期间,中国海的SWH和波浪能流密度均呈显著性逐年线性递增。南海—北印度洋是我国亚丁湾护航的必经之地、重要的能源通道之一。本文利用ERA-40海表10 m风场驱动WAVEWATCH-Ⅲ(WW3)海浪模式,模拟得到南海—北印度洋1957年9月—2002年8月的海浪资料,采用线性回归、功率谱分析、MK检验等方法,分析了该海域SWH的线性趋势、变化周期、突变形势等,以期可为研究全球气候变化、波浪能资源开发、防灾减灾等提供参考。

2 资料简介

本文利用模拟的海浪数据,分析了南海—北印度洋几个重要区域(索马里以东、斯里兰卡-苏门答腊岛、南海大风区、吕宋岛以东近海)SWH的变化趋势、周期和突变。数据来源:梅勇等[6]曾以ERA-40海表10 m风场驱动第3代海浪数值模式WW3,模拟得到南海—北印度洋近45 a、逐3 h的海浪场。梅勇等[6]将该数据与ICOADS、法国航天局Aviso中心发布的融合多颗卫星1.0°×1.0°网格2 d平均的海面有效波高数据进行比较,结果表明精度较高。

3 重点区域SWH的长期变化趋势

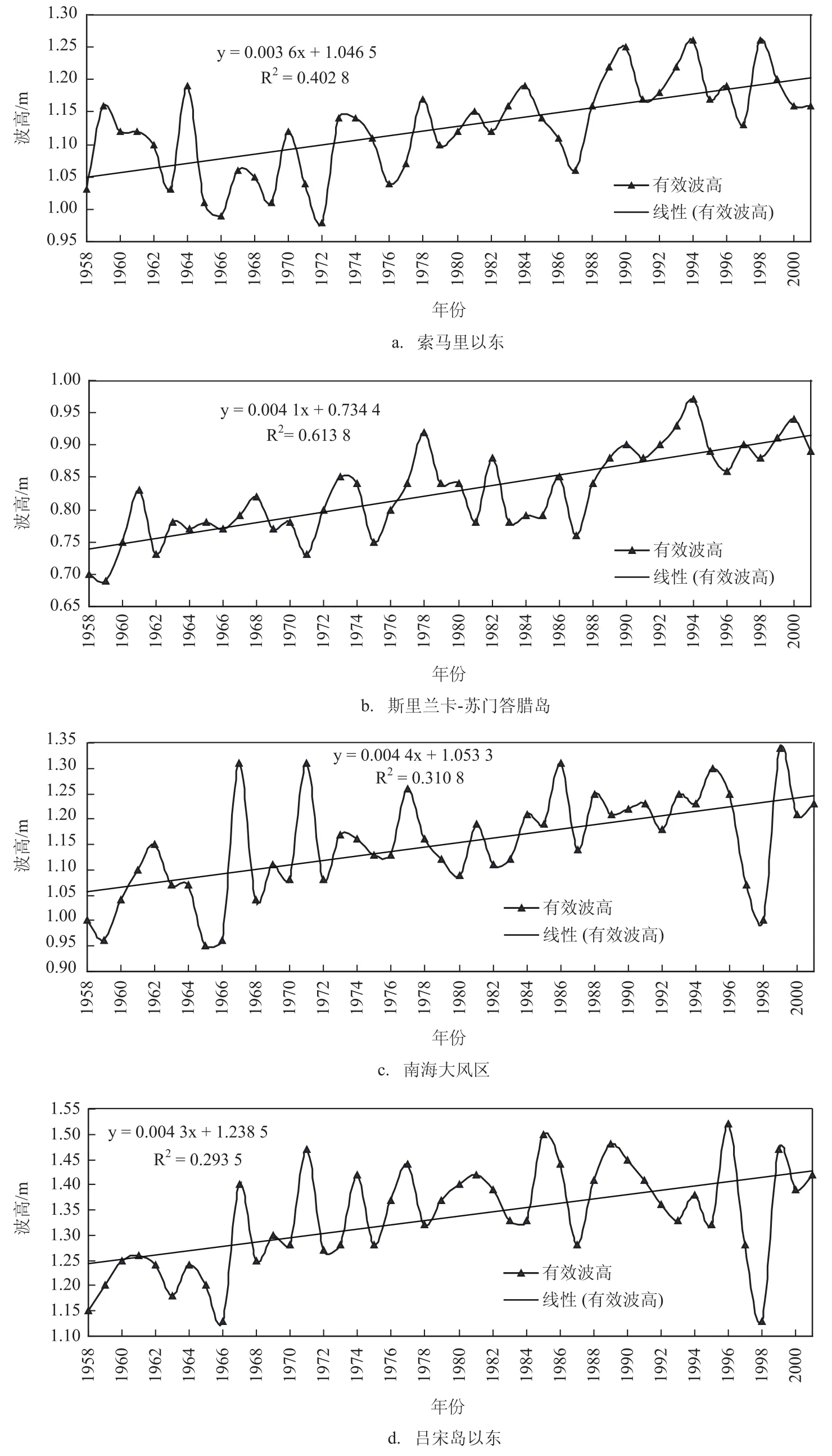

本文首先分析了索马里以东(3°—15°N,50°—70°E)、斯里兰卡-苏门答腊岛(10°S—5°N,75°—100°E)、南海大风区(11°—14°N,109°—113°E)、吕宋岛以东近海(15°—25°N,121°—130°E)SWH的变化趋势,见图1。

图1 不同近海海域逐年平均的SWH及变化趋势

索马里以东(见图1a):变化趋势的相关系数为0.63,通过了95%的信度检验,回归系数为0.003 6,即1958—2001年期间,索马里以东海域的SWH整体上以0.003 6 m/a的速度显著性逐年线性递增。在1958—1966年期间呈震荡递减(-0.009 3 m/a),1967—1984年期间呈较为明显的递增趋势(0.007 3 m/a),1984—1990年期间表现呈深“V”型变化特征,1990—2001年期间震荡较为明显,但无显著的递增或递减趋势。值得注意到是,该海域的年平均波高基本在1.0 m以上,这应该是由于索马里的西南大风所致。

斯里兰卡-苏门答腊岛(见图1b):变化趋势的相关系数为0.78,通过了95%的信度检验,回归系数为0.004 1,即1958—2001年期间,斯里兰卡—苏门答腊岛一带海域的SWH整体上以0.004 1 m/a的速度显著性逐年线性递增。整个44a期间,SWH大体保持了平稳的递增趋势,1958—1978年期间呈明显的震荡递增(0.005 7 m/a),1978—1987年期间呈缓慢的逐年递减(-0.010 2 m/a),1987—1994年期间为第二波较为明显的递增趋势(0.023 3 m/a),1994—1996年期间迅速递减,1996—2001年期间变化趋势又趋于平缓。由于该海域处于中低纬海域,年平均波高基本在1.0 m以内。

南海大风区(见图1c):变化趋势的相关系数为0.56,通过了95%的信度检验,回归系数为0.004 4,即1958—2001年期间,南海大风区的SWH整体上以0.004 4 m/a的速度显著性逐年线性递增。1958—1971年期间表现出递增趋势(0.013 m/a),但震荡较为剧烈,1972—1995年期间表现出相对平稳的递增趋势(0.005 6 m/a),1995年以后经历了一次剧烈的递减(-0.108 m/a),并在1998年达到近30余年来的波谷,而后迅速恢复至正常状态。

吕宋岛以东近海(见图1d):变化趋势的相关系数为0.54,通过了95%的信度检验,回归系数为0.004 3,即1958—2001年期间,该海域的SWH整体上以0.004 3 m/a的速度显著性逐年线性递增。1958—1965年期间,平均波高在1.20 m上下浮动,1967年以后,年平均波高明显增加,基本在1.30 m以上,在1968—1996年期间表现出缓慢的递增趋势(0.003 7 m/a),在1996年以后经历了一次剧烈的递减,并在1998年达到近30余年来的波谷,年平均波高仅1.12 m左右,而后迅速恢复至正常状态。

整体来看,几个重点海域的SWH的长期递增趋势较为缓慢,一方面可能确实存在该现象;另一方面则可能是由于时间跨度大,数据的不一致性造成的。Semedo等[2]曾指出:由于同化资料的改变,ERA-40分析资料分为4个不同时期,其中1991年12月—1993年5月由于观测资料的问题,该时间段的同化资料误差稍大。从图1 a—d不难发现,以ERA-40海表10 m风场驱动得到的海浪资料在1991—1994年期间过度较为平缓。因此,可以认为1991年12月—1993年5月的同化误差不足以影响SWH的长期变化趋势,即上述4个重要区域的SWH存在真实的缓慢递增。在未来的研究中需要重点对1991年12月—1993年5月期间展开重点研究,以最大限度降低同化误差带来的影响。

4 重点区域SWH的变化周期

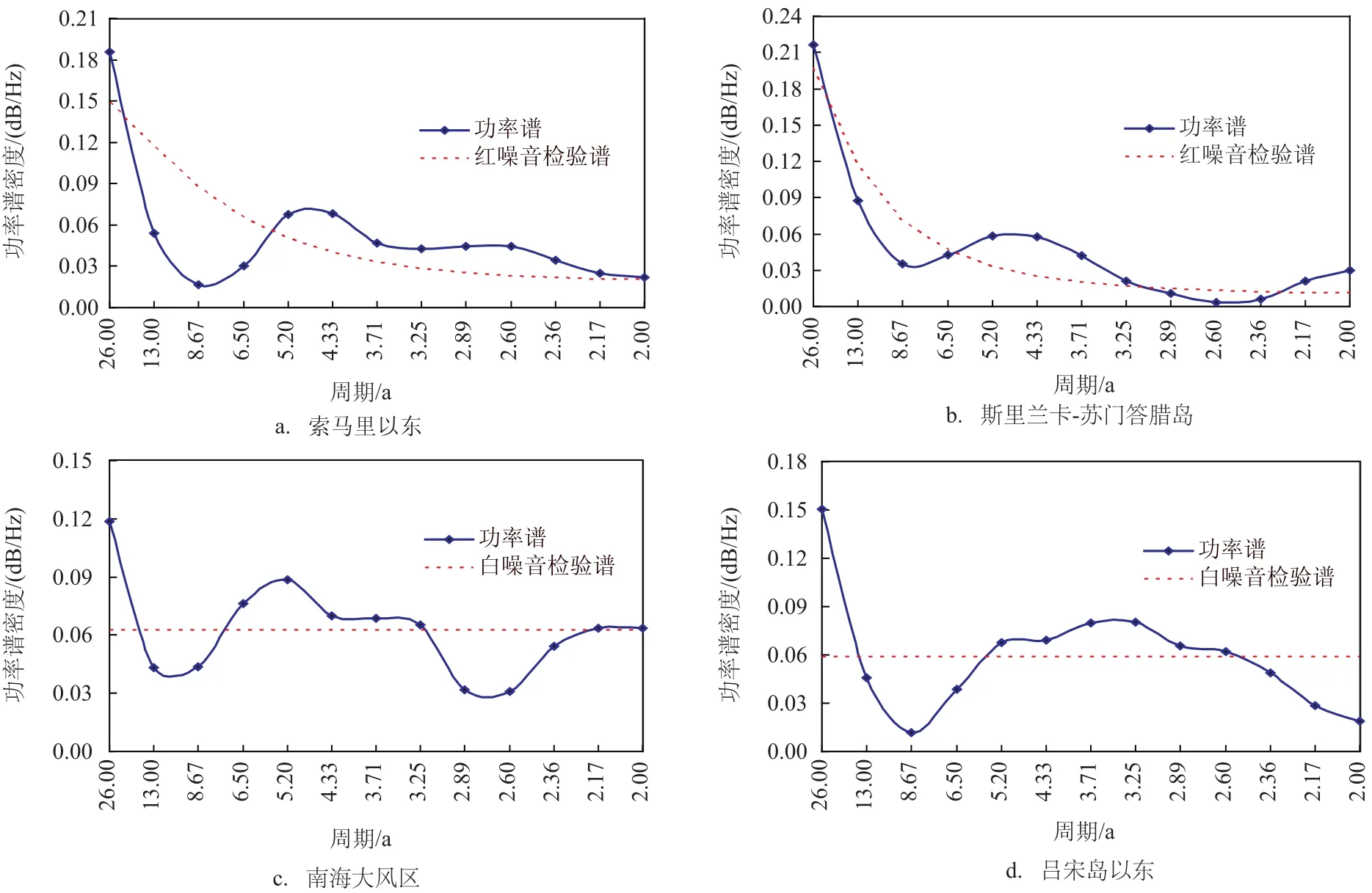

本文还利用功率谱分析方法,分析索马里以东、斯里兰卡-苏门答腊岛、南海大风区、吕宋岛以东近海SWH的变化周期(见图2)。

索马里以东的SWH存在显著的2.0—5.2 a的变化周期和26 a以上的长周期震荡;斯里兰卡-苏门答腊岛海域的SWH存在显著的2.0—2.2 a、3.3—5.2 a的变化周期和26 a以上的长周期震荡;南海大风区的SWH存在显著的2.0—2.2 a、3.3—6.5 a的变化周期和26 a以上的长周期震荡;吕宋岛以东近海的SWH存在显著的2.6—5.2 a的变化周期和26 a以上的长周期震荡。对比不难发现所关注4个海域的SWH存在共同的3.3—5.2 a显著性变化周期和26 a以上的长周期震荡。有研究表明南海大部分海域的海浪场与nino3指数存在显著的负相关[7],且nino3指数存在3.3—5.2 a的显著性变化周期[8-9]。

5 重点区域SWH的突变现象

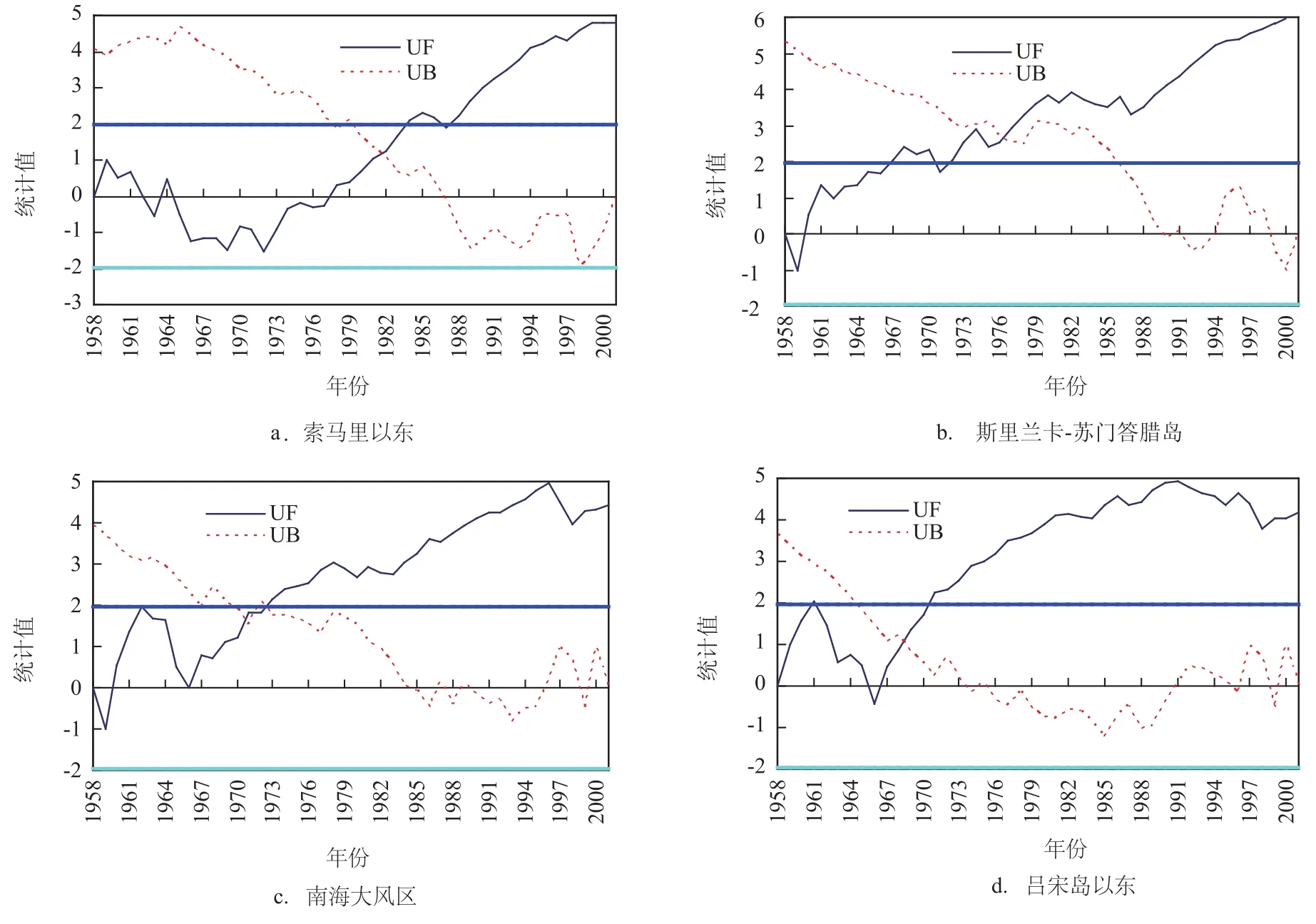

利用MK检验方法,分析索马里以东、斯里兰卡-苏门答腊岛、南海大风区、吕宋岛以东近海SWH的突变现象(见图3)。

图2 不同近海海域SWH的功率谱分析

图3 不同近海海域SWH的突变分析

由图3a可见:UF与UB曲线相交,且交点位于两条检验线之间,表明索马里以东的SWH存在显著的突变现象,突变期为1982年,由UF曲线也同样可以发现该海域的SWH在1958—1966年期间呈显著的递减趋势,在1966—2001年期间则表现出较为强劲的递增趋势,与图1a吻合;斯里兰卡-苏门答腊岛海域的SWH无显著的突变现象,但由UF曲线发现该海域的SWH在近44年期间整体呈递增趋势,与图1b吻合;由图3c、图3d可见:南海大风区和吕宋岛以东近海的SWH均存在显著的突变现象,突变期分别为1971年和1969年,由UF曲线发现:这两个海域的SWH在近44年期间整体呈递增趋势,与图1吻合。

6 结论与展望

本文利用ERA-40海表10 m风场驱动WW3海浪模式,模拟得到南海—北印度洋1957年9月—2002年8月的海浪资料,采用线性回归、功率谱分析、MK检验等方法,分析了该海域SWH的线性趋势、变化周期、突变形势,结果表明:

(1)1958—2001年期间,南海—北印度洋几个重点区域的变化趋势分别为:吕宋岛东北部近海(0.003—0.005 m/a)、吕宋海峡(0.002—0.004 m/a)、南海大风区(0.003—0.004 m/a)、斯里兰卡至苏门答腊岛一带的大范围海域(0.003—0.006 m/a)、索马里以东的一椭圆形海域(0.002—0.005 m/a);

(2)索马里以东一近似圆形的海域、斯里兰卡—苏门答腊岛海域、南海大风区、吕宋岛以东近海的SWH存在共同的3.3—5.2 a显著性变化周期和26 a以上的长周期震荡;

(3)索马里以东一近似圆形海域的SWH存在显著的突变现象,突变期为1982年;斯里兰卡—苏门答腊岛海域的SWH无显著的突变现象;南海大风区和吕宋岛以东近海的SWH均存在显著的突变现象,突变期分别为1971年和1969年。

本文关注4个海域的SWH与nino3指数存在共同的3.3—5.2 a的显著性变化周期,作者在此猜想北印度洋的海浪场也可能像南海的海浪场,与厄尔尼诺存在一定的相关性,在未来的研究中需要就这个猜想展开定量研究,以期可以利用nino3指数辅助海浪场的中长期预测。

参考文献:

[1] Dodet G, Bertin X, Taborda R. Wave Climate Variability in the North-East Atlantic Ocean Over the Last Six Decades[J]. Ocean Modelling, 2010, 31(3-4): 120-131.

[2] Semedo A, Sušelj K, Rutgersson A, et al. A Global View on the Wind Sea and Swell Climate and Variability from ERA-40[J]. Journal of Climate, 2011, 24(5): 1461-1479.

[3]郑崇伟,游小宝,潘静,等.钓鱼岛、黄岩岛海域风能及波浪能开发环境分析[J].海洋预报,2014,31(1):49-57.

[4]郑崇伟,李崇银.中国南海岛礁建设:重点岛礁的风候、波候特征分析[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2015,45(9):1-6.

[5]郑崇伟,李崇银.中国南海岛礁建设:风力发电、海浪发电[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2015,45(9):7-14.

[6]梅勇,宋帅,周林.北印度洋—南海海域海浪场、风场的年际变化特征分析[J].海洋预报, 2010, 27(5): 27-33.

[7]郑崇伟,李训强,潘静.近45年南海-北印度洋波侯统计分析[J].台湾海峡, 2012, 31(3): 317-323.

[8]郭随平,庄卉,郑崇伟,等.南海海浪场与厄尔尼诺的相关性分析[J].海洋预报, 2012, 29(6): 37-43.

[9]郑崇伟,付敏,芮震峰,等.经略21世纪海上丝路之海洋环境特征:波候统计分析[J].海洋开发与管理,2015,32(10):4-11.

Long-term variation of wave height in the South China Sea and north Indian Ocean:I, trend, period and abrupt in some key regions

RUI Zhen-feng, ZHENG Chong-wei, WANG Yong, XU Xuan-bin

(People's Liberation Army Dalian Naval Academy, Dalian 116018 China)

Abstract:In this study, the wave data from December 1957 to August 2002 was simulated by using WAVEWATCH-Ⅲ(WW3) wave model, with ERA-40 wind data as the driving field. The linear trend, periods and abrupt phenomenon of the SWH (Significant Wave Height) were presented and analyzed by using linear regression method, power spectrum and MK test. Results show that, (1) SWH in the northeast of Luzon Island, Luzon Strait, gale area in the south china sea, east of Somali and Sri Lanka-Sumatra Island waters from 1958 to 2001 presents a significant increasing trend. (2) There is a common periods of 3.3—5.2 years, and long term oscillation period of above 26 years in the east of Somali, Sri Lanka-Sumatra Island waters, gale area in the South China Sea, Luzon Strait and its east coastal. (3) The abrupt period of SWH is 1982 in east waters of Somali, and 1971 in gale area in the South China Sea, 1969 in Luzon Strait and its east coastal, but no obvious abrupt phenomenon in the Sri Lanka-Sumatra Island waters.

Key words:WAVEWATCH-Ⅲ; linear trend; period; abrupt phenomenon

作者简介:芮震峰(1976-),男,副教授,硕士,主要从事军事航海研究。E-mail:1310615779@qq.com

基金项目:国家自然科学基金项目(41205073,41275099)。

收稿日期:2015-07-12

中图分类号:P731.23

文献标识码:A

文章编号:1003-0239(2016)01-0086-06