我国遗产廊道研究述评

2016-02-27张镒柯彬彬

张镒 柯彬彬

摘 要:遗产廊道作为一种跨区域综合性遗产保护利用理论方法,汇集了多种功能和优点,为遗产保护和开发利用提供了一种新的理念和视角。通过文献计量学方法,结合可视化软件,分析我国遗产廊道的研究态势:目前上处于起步和探索阶段,侧重于实证研究,研究视角集中在宏观大尺度,研究学科主要涉及建筑科学与工程、景观设计、旅游、文化、考古等,研究对象多选择工业遗产廊道,研究主题包括遗产廊道的构建、遗产廊道价值的评价、构成体系和遗产廊道与旅游的互动。今后我国遗产廊道的研究应注重遗产廊道本土化理论的研究,还应拓宽研究视野,不断深入细化。

关键词:遗产廊道;文献计量;研究态势;中国

中图分类号:TU98 文献标识码:A

近年来,我国的遗产保护对象从文物转向文化遗产,从对遗产点的保护转向对遗产的综合整体保护,注重点、线、面相结合,注重将自然和文化要素相结合,注重对大型遗产、大遗址、线性遗产、文化线路等的保护,遗产保护形态也由静态保护转向动态保护和活化利用[1-2]。而国际上遗产保护及管理理念出现了重大转变:一是对遗产进行区域化保护,遗产的保护范围从遗产单体构筑物扩大到历史文化街区、历史文化名城(镇)[3];二是不仅重视对遗产本身的保护,还强调对其周边环境进行保护[4];三是从对自然和文化的单一保护到将两者融为一体,注重人文与自然遗产的整体性、延续性、动态性[5]。

国内外遗产保护理念的转向都有利于促进遗产资源的保护和利用。但是目前我国的遗产保护体系主要停留在历史文化名城、历史文化村镇、文物保护单位三个层次,三层文物保护体系中未能将诸如京杭大运河、丝绸之路等整体性(或线性)文化遗产囊括其中。加上全球一体化和地域化、中国新型城镇化建设、新农村建设、区域合作、一带一路等,对我国的遗产保护和利用提出了诸多考验。

发源于美国的遗产廊道[6],作为一种跨区域的综合性遗产保护利用理论和方法,有利于促进我国遗产从研究到保护到可持续利用的整体、系统的战略思想发展,为我国文化遗产保护和开发利用提供了一种新的理念和视角。遗产廊道不仅强调遗产保护的文化意义,而且强调其生态价值和经济性[7],对象由遗产本体向周边生存环境扩展,注重将遗产进行点线面组合保护利用,还注重区域合作,为跨省、跨区域、跨国遗产合作保护与开发搭建平台。总之,遗产廊道汇集了遗产保护、历史文化、旅游开发、休闲游憩、教育审美、生态维护、功能整合等多重效应。

为了全面了解国内遗产廊道的研究状况,通过文献计量学方法,结合文献可视化软件,分析遗产廊道的研究现状和发展态势,以期进一步深化遗产廊道的内涵和外延,探索实现遗产廊道保护和利用的科学途径,并在此基础上对遗产的开发利用模式进行探索,为遗产保护和遗产经济领域构建一个新的层次,为遗产保护、开发利用提供较为客观、全面的参考借鉴。

1 数据来源及文献基本情况

笔者于2014年12月31日在中国知网(CNKI)上利用主题和关键词选项搜索“遗产廊道”,找到94条结果。经过整理,剔除与本研究无关的文献,最终得到遗产廊道的相关研究文献88篇,其中,期刊63篇,博士论文4篇,硕士论文13篇,会议论文8篇。研究对文献的关键词进行整理,运用ROST CM6 工具,结合NetDraw软件对中国遗产廊道研究的主要内容进行可视化分析。

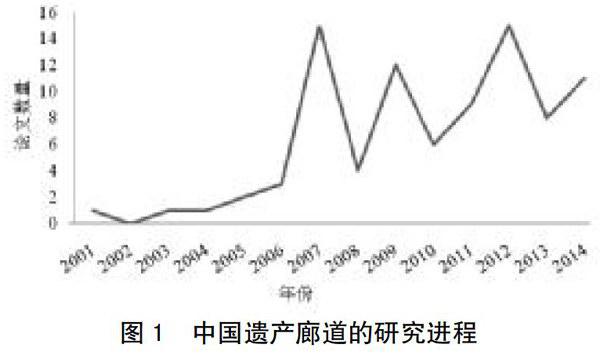

2001年王志芳等首次将美国的遗产廊道理念引入中国。2007年起,关于遗产廊道的研究文献开始大幅增加,从图1中可以看出,2007年至2014年的文献数量呈波浪起伏式发展。关于遗产廊道的文献数量目前还比较少,研究尚处于起步阶段。

1.1 研究学科、基金支持及刊物的分布

我国对遗产廊道研究的学科主要涉及建筑科学与工程(共31篇,占35%)、旅游(共25篇28%)、文化(共18篇,占20%)、考古(共8篇,占9%)及其他(如经济学、民族学、地理)等。遗产廊道的基金支持主要来自国家自然科学基金(61%)、国家社会科学基金(11%)、国家科技支撑计划(6%)和省级自然科学基金(11%)等。遗产廊道研究的主要刊物有《城市问题》、《中国园林》、《地理科学进展》、《地理学报》、《地理研究》、《旅游学刊》、《旅游科学》等。

1.2 作者及机构的分布

研究遗产廊道的主要作者包括北京大学的俞孔坚(8篇)、朱强(8篇)、李伟(5篇)、李迪华(4篇),昆明学院的王丽萍(4篇),西安建筑科技大学的王肖宇(3篇)、陈伯超(3篇)等。北京大学的俞孔坚团队将遗产廊道首次在中国进行阐述和应用,因此他们的研究成果数量也是最多的(14篇)。研究成果较多的研究机构还有西安建筑科技大学(6篇)、南京大学(4篇)、昆明学院(4篇)、清华大学(3篇)、北京林业大学(3篇)、四川大学(3篇)。

2 主要研究内容

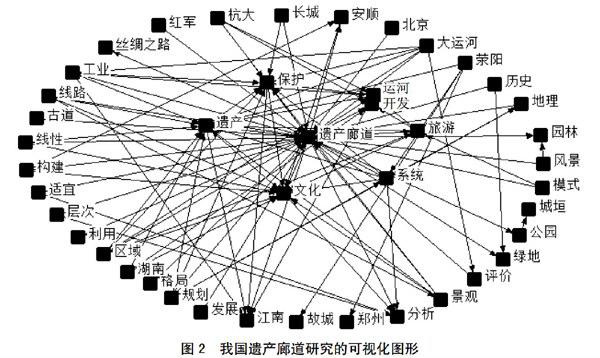

在我国遗产廊道研究的可视化图形中(图2),遗产廊道、文化、遗产、保护、旅游等关键词在样本中出现的频率较高。在可视化图形中,指向关键词越多的箭头,表示该关键词越重要,起的联系作用越强。遗产廊道作为本研究的检索关键词,无疑是最重要的节点,也是可视化图中的唯一中心点。与遗产廊道关系联系紧密的关键词有:文化、保护、大运河、遗产、旅游、开发等。说明现有文献对遗产廊道的研究也主要是从这几方面着手,得出的结论大体上与表1中高频关键词的分析结果一致。

为了克服关键词不能够全面反映文献内容等缺点,必须结合文献的正文内容进行分析。首先将文献的关键词进行分类处理(表2),大致将遗产廊道的研究内容分为研究主题、研究对象和研究方法,并结合文献正文进行归纳总结。结合图2和表1,我国关于遗产廊道的研究内容(表2)可以归纳为以下几个方面:

2.1 研究主题

2.1.1 遗产廊道的构建

(1) 构建的原理

俞孔坚等[8]认为建立大运河工业遗产廊道可以从功能(遗产廊道的价值)、空间(网络空间格局)和历史(如发生学方法[9])等方面进行。虽然目前对遗产廊道构建的研究最多,但是在构建原理方面,学者们大多是在分析特定地区的可行性(或资源条件),且大多只是从宏观角度提出构建的策略,很少有比较成熟、成体系的理论。

(2) 构建的过程

朱强[10]认为工业遗产廊道的构建过程包括主题确定、资料调查、分析与评价、格局构建和实施对策五个步骤;王丽萍[11]认为文化遗产廊道构建的思路流程包括划定遗产廊道、确定主题、资源调查、分析与评价、腹心区文化资源遗产廊道规划构建和区域合作机制探讨六个步骤;徐海韵等[12]认为遗产廊道的构建过程主要包括保护主题的确定、资源调查与整理、遗产评价与分级、保护范围的划定、空间格局的构建、实施过程的控制六个步骤。综上所述,遗产廊道的构建过程大体上包括:遗产廊道区域的选择与界定、构建主题(线索)的确定、资源调查摸底、分析与评价、空间格局的构建及遗产廊道的实施和管理。

(3) 构建方式

构建遗产廊道的方式有两种:一种是以有形资源条件为基础,这些资源条件是实实在在的线性资源(河流峡谷、文化线路、古道、铁路路线等);另一种则是运用规划设计手段将某些具有某种联系的遗产资源联系在一起,这种构建方式是在遗产点上进行的规划设计,因此可以是无形的、概念性的,可以结合功能相关、历史相关和空间相关进行遗产廊道的构建。在已有的文献中,绝大多数学者进行遗产廊道构建的方式是第一种,且这种构建方式较为成熟、可行性高。如朱强[13]对京杭大运河江南段工业遗产廊道的构建,就是在原有的京杭大运河基础上,对江南段的工业遗产资源进行分析评价、整合构建;王肖宇[14]在京沈清文化遗产资源的基础上进行遗产廊道构建;王玏[15]在北京河道的基础上进行遗产廊道构建。

(4) 遗产廊道的适宜性评价(或评价选择标准)

关于适宜性评价的研究目前有两种倾向:一种是俞孔坚[16]、王思思[17]等运用最小阻力模型结合GIS工具进行适宜性评价分析;一种是部分学者将适宜性和重要性、可行性、价值表现等同,研究的实质都一样。其中沙迪[18]用层次分析法对遗产廊道的适宜性进行评价,而崔俊涛[19]用因子分析法对遗产廊道视野下的乡村旅游适宜性影响因素进行量化分析,其余的都是进行定性分析。因此,对遗产廊道适宜性的概念、内涵、范式需要进行进一步界定。

2.1.2 遗产廊道价值的评价

朱强[13]以大运河为例,介绍了工业遗产廊道评价方法,并构建了工业遗产廊道的评价与分级体系,主要包括四方面的价值:建构筑物价值、企业及单位价值、工业集聚区价值和沿运城镇价值。其中建构筑物的价值评价主要受遗产点本征价值(历史、技术)艺术、文化、经济等和所在企业历史文化价值的影响;企业及单位价值则由本征价值和现有保存状态(根据第一层的分级而来)构成;建构筑物价值、企业及单位价值由定量方法计算得出。而工业集聚区价值和沿运城镇的价值则靠定性研究得出。

2.1.3 遗产廊道的构成体系

(1) 保护层次

朱强[13]将工业遗产廊道的保护层次分为五个:区域、城镇、聚集区、相关企业及单位、建构筑物;他还将工业遗产廊道的保护层次界定为五层:工业遗产区域(国土尺度)、历史工业城镇(区域尺度)、工业遗产地段(城镇尺度)、历史工业企业(地块)(街区尺度)、工业遗产建构筑物(历史工业企业地块尺度)[10];王丽萍[11]从点、线、面三个空间尺度出发,将遗产廊道的保护层次分为面状尺度(包括整体面状和区域面状)、线性尺度、点状尺度(包括单体物质遗产和单体非物质遗产)。总体上来说,遗产廊道的保护体系都是从宏观到微观,由“面—线—点”构成。

(2) 解说系统及其线索与主题

朱强等[20]认为根据遗产的不同地点、内容,可以采用不同的解说形式:包括静态的展览、图片展示,也包括动态的幻灯片放映、自我导向型设备、讲解员解说和参与性活动等;俞孔坚等[21]根据大运河工业遗产的时间线索,将遗产点进行主题分类,在此基础上进行解说系统的线索与主题提炼,形成解说系统;奚雪松等[22]借鉴美国伊利运河国家遗产廊道中由核心解说主题、次级解说主题、解说主题和代表区域组成的解说框架,形成了一个层级解说系统,包括三部分:解说框架、解说媒介、标示系统。由此可以得出,在遗产廊道内可以采用多种解说形式,可以有若干个小的线索和主题,和而不同,构建一个有层次的遗产廊道的解说系统。

(3)遗产廊道的构成元素

俞孔坚等[16]根据遗产的名称、地点和概况有选择性地将部分主要遗产作为廊道的构成元素;沙迪等[18]根据遗产点的名称、时代将遗产元素进行了分类,形成遗产廊道的构成元素表;俞孔坚等[9]根据大运河遗产的构成要素、类型、主要功能和相关性进行比较,然后对构成元素进行属性的归纳;詹嘉等[23]根据《世界遗产突出的普遍价值》和《中国旅游资源调查规范》对景德镇陶瓷遗产廊道的资源进行了评价,在此基础上形成了遗产廊道的构成元素;梁洁等[24]根据建立的评价指标体系对遗产点和绿色廊道进行评价,并其与游步道、解说系统共同构成了遗产廊道的构成元素;王志芳[6],朱强等[20]根据美国的研究成果,认为遗产廊道的构成元素包括绿色廊道、游步道、遗产和解说系统四个主要部分。目前,关于遗产廊道的构成元素认识上还不统一,需要完善,以形成系统、全面的构成体系。

2.1.4 遗产廊道与旅游的互动(经济属性)

(1) 遗产廊道旅游价值评价

吕龙等[25]和杜忠潮等[26]都构建了遗产廊道旅游价值评价体系,包括四方面:遗产廊道资源条件、区域社会条件、遗产廊道生境条件、旅游保障条件及发展潜力。他们对指标的构建都是用的文献研究方法。而体系中的要素层有区别:吕龙等构建的要素层包括九方面,而杜忠潮等构建的要素层比前者少了一个区位条件。吕龙等将因子层细化成了35项指标,杜忠潮则细化成了32项评价指标,在旅游保障条件上,杜忠潮注重了城市的因素。两者的指标权重都是用层次分析法(AHP)确定的,而后者在此基础上用信息论中的熵技术对所得出的权重进行了修正。

(2) 遗产廊道与旅游开发

关于遗产廊道与旅游开发的关系主要包括两方面:一是在遗产廊道的基础上(或在遗产廊道内)的旅游开发,将遗产廊道作为旅游资源。如姜馨[27]将遗产廊道看成是一种模式,在此基础上进行运河旅游的开发,其强调的是遗产廊道对运河旅游的重要性。李创新等[28]对遗产廊道型资源进行合作开发;另外一种则是在旅游带基础上构建遗产廊道,将旅游资源看成遗产廊道的元素,并且是重要的构建线索。如李小波[29]在分析三峡文物转化成旅游资源的基础上,提出构建三峡遗产廊道的构想;王敏等分析了遗产廊道旅游竞合模式[30];黄文分析了廊道旅游的产品开发路径[31]。可以看出,遗产廊道与旅游开发的联系非常紧密,可以互为依靠,相互促进。

2.2 研究对象

2.2.1 案例地

统计显示,遗产廊道的研究案例地选择最多的是京杭大运河(或者是京杭大运河的一部分,如扬州古运河、江南运河、唐大运河郑州段等),在关键词中出现了20次;还有茶马古道、丝绸之路、唐蕃古道、滇越铁路、藏彝走廊、陶瓷之路;另有北京、醴陵市、南京、山西省、洛阳、景德镇以及武陵山民族地区等,也有较多研究。

2.2.2 研究对象分类

按照梁洁[32]对遗产廊道进行分类的方法,遗产廊道的主题分类主要包括自然景观类(漓江[33]、长江三峡[29])、工业遗产类(大运河[34])、文化线路类(茶马古道[12]、丝绸之路[26])、民俗文化类(藏彝走廊[35])、战略格局类(京沈清文化遗产廊道[14])和休闲文化类(洛阳[36])。这类分类仅仅包括了文化类的遗产资源,未能考虑到自然遗产和非物质文化遗产等。目前的遗产廊道研究中,以工业遗产类的研究为最多,其次是文化线路类。

2.3 研究工具和方法

在选取的88 篇论文中,运用实证研究方法的有81 篇(比重为92%),运用规范研究方法的有7篇(比重为8%)。在实证研究的论文中,有15篇文献采用了定量分析方法,如层次分析法、地理信息系统(GIS)、因子分析与聚类分析、最小累积阻力模型等。可以看出,我国对遗产廊道的研究总体上倾向于实证研究。在今后的遗产廊道研究中,不仅要强调理论研究,同时也要注重对统计和计量分析工具的应用。

3 结论与展望

遗产廊道作为一种跨区域的综合性遗产保护和利用理论方法,汇集了遗产保护、历史文化、旅游开发、休闲游憩、教育审美、生态维护、功能整合等多重功能和价值,为遗产保护和开发利用提供了一种新的理念和视角。特别是在国际国内遗产保护理念出现转向的背景下,遗产廊道的提出显然具有重要的价值和意义。

当前,我国关于遗产廊道的研究总体上处于起步和探索阶段,人们对遗产廊道的关注度不够,未注意到遗产廊道的价值和意义;研究侧重于将遗产廊道理论进行本土化实践,前人对遗产廊道的构建研究还未形成比较成熟、系统的理论,遗产廊道的构建过程也需要进行细化;目前研究以实证研究为主,研究方法包括层次分析法、地理信息系统、因子分析与聚类分析等;研究视角(或尺度)集中应用在宏观层次、宏观视角、大尺度;研究的学科主要涉及建筑科学与工程、景观设计、旅游、文化、考古等;构建的方式更多的是在已有的线性空间上进行,如峡谷、铁路、运河等;以北京大学俞孔坚为首的研究团队,将遗产廊道在中国进行阐述和应用,取得了比较好的研究成果;遗产廊道的研究对象选择最多的是以京杭大运河为典型的工业遗产廊道,其次是文化线路类。目前,我国对遗产廊道的研究内容主要包括:一是遗产廊道的构建,包括遗产廊道构建的原理、构建过程、构建方式、适宜性评价;二是遗产廊道价值的评价;三是遗产廊道的构成体系,包括遗产廊道的保护层次、解说系统及其线索与主题、遗产廊道的构成元素;四是遗产廊道与旅游的互动,包括遗产廊道旅游价值评价、遗产廊道与旅游开发。

我国对遗产廊道的研究还远远不够。未来,对遗产廊道的研究首先要注重本土化的理论探索研究。遗产廊道的概念、理论方法如何在中国应用,鲜有理论方面的文献。我国历史悠久,文化遗产丰富,如何借鉴美国遗产保护的理论和方法,将遗产廊道适应于中国的遗产管理体制与中国的遗产类型,即将遗产廊道进行适宜性评价,确定评价标准,今后需要深入研究;另外,现有研究还缺少对历史文化名城(城镇)、历史文化街区、建构筑物等微观视角的研究;基于遗产点规划构建的廊道较少;对遗产廊道适宜性的概念、内涵、范式需要进行准确界定,也需要将非物质文化遗产、生态环境等元素纳入遗产廊道的研究范畴;同时,遗产廊道在中国的应用和发展应该如何结合中国实际,更好地保护遗产、促进经济、保护生态也是亟待解决的问题。

其次,拓宽研究视野和细化研究。应运用多种学科理论和方法,对遗产廊道的类型进行归纳总结,使研究更加细化;不仅要强调理论研究,同时也要注重对统计和计量分析工具的应用;发挥遗产廊道的诸如遗产保护、历史文化、旅游开发、休闲游憩、教育审美、生态维护、功能整合等功能。

最后,在遗产廊道进行构建过程中,思考遗产廊道构建的相关利益主体;遗产廊道的管理机构、管理体制及如何协调由行政区域、地域限制带来的诸多问题,如责任划分不清,重复构建、千篇一律、主题雷同;如何形成一个统一的管理机构或组织;如何进行差异化、综合性保护与管理开发;构建过程中遗产的真实性与完整性,这都是未来研究遗产廊道的重点方向。

参考文献:

[1] 李如生. 中国世界遗产保护的现状、问题与对策[J]. 城市规划, 2011,35(05):38-44.

[2] 陈耀华,赵星烁. 中国世界遗产保护与利用研究[J]. 北京大学学报:自然科学版, 2003,39(04):572-578.

[3] Frederick J. Conway. Local and public heritage at a World Heritage site[J]. Annals of Tourism Research,2014,44:143-155.

[4] Hazel Tucker, Elizabeth Carnegie. World heritage and the contradictions of ‘universal value[J]. Annals of Tourism Research, 2014,47:63-76.

[5] Michael A. Elliott, Vaughn Schmutz. World heritage: constructing a universal cultural order[J]. Poetics, 2012,40(03):256-277.

[6] 王志芳,孙鹏. 遗产廊道——一种较新的遗产保护方法[J]. 中国园林, 2001(05):86-89.

[7] 戴湘毅,唐承财,等. 中国遗产旅游的研究态势——基于核心期刊的文献计量分析[J]. 旅游学刊, 2014,29(11):52-61.

[8] 俞孔坚,朱强,李迪华. 中国大运河工业遗产廊道构建:设想及原理(上篇)[J]. 建设科技, 2007(11):28-31.

[9] 俞孔坚,奚雪松. 发生学视角下的大运河遗产廊道构成[J]. 地理科学进展, 2010(08):975-986.

[10] 朱强. 遗产廊道规划的理论框架——以工业遗产廊道为例[C]. 城市发展研究—2009城市发展与规划国际论坛论文集.北京:城市发展研究杂志编辑部, 2009:121-124.

[11] 王丽萍. 试论滇藏茶马古道文化遗产廊道的构建[J]. 贵州民族研究, 2009(4):61-65.

[12] 徐海韵,徐峰. 茶马古道雅安段遗产廊道文化景观构建[J]. 中华文化论坛, 2012(06):100-105.

[13] 朱强. 京杭大运河江南段工业遗产廊道构建[D]. 北京:北京大学, 2007.

[14] 王肖宇,陈伯超,毛兵. 京沈清文化遗产廊道研究初探[J]. 重庆建筑大学学报, 2007,29(2):26-30.

[15] 王玏. 北京河道遗产廊道构建研究[D]. 北京:北京林业大学, 2012.

[16] 俞孔坚,李伟,李迪华,等. 快速城市化地区遗产廊道适宜性分析方法探讨——以台州市为例[J]. 地理研究, 2005,24(01):69-76.

[17] 王思思,李婷,董音. 北京市文化遗产空间结构分析及遗产廊道网络构建[J]. 干旱区资源与环境, 2010,24(6):51-56.

[18] 沙迪,金晓玲,胡希军. 基于层次分析法的遗产廊道适宜性评价——以湖南醴陵市为例[J]. 湖北农业科学, 2012,51(7):1399-1403.

[19] 崔俊涛. 遗产廊道视野下的汉江乡村旅游开发的适宜性影响因素分析[J]. 农村经济与科技, 2014(05):84-87.

[20] 朱强,俞孔坚,李迪华,等. 大运河工业遗产廊道的保护层次[J]. 城市环境设计, 2007(05):16-20.

[21] 俞孔坚,朱强,李迪华. 中国大运河工业遗产廊道构建:设想及原理(下篇)[J]. 建设科技, 2007(13):39-41.

[22] 奚雪松,陈琳. 美国伊利运河国家遗产廊道的保护与可持续利用方法及其启示[J]. 国际城市规划, 2013(04):100-107.

[23] 詹嘉,何炳钦,胡伟. 景德镇陶瓷之路和遗产廊道的保护与利用[J]. 陶瓷学报, 2009,30(4):570-575.

[24] 梁洁. 安顺屯堡文化遗产廊道空间构建研究[D]. 武汉:华中科技大学, 2012.

[25] 吕龙,黄震方. 遗产廊道旅游价值评价体系构建及其应用研究——以古运河江苏段为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2007(06):95-100.

[26] 杜忠潮,柳银花. 基于信息熵的线性遗产廊道旅游价值综合性评价——以西北地区丝绸之路为例[J].干旱区地理, 2011(3):519-524.

[27] 姜馨. 遗产廊道模式的运河旅游开发研究——以江苏扬州为例[J]. 四川烹饪高等专科学校学报, 2011(06):53-57.

[28] 李创新,马耀峰,李振亭,等. 遗产廊道型资源旅游合作开发模式研究——以“丝绸之路”跨国联合申遗为例[J]. 资源开发与市场, 2009(09):841-844.

[29] 李小波. 三峡文物考古成果的旅游转化途径与三峡遗产廊道的时空构建[J]. 旅游科学, 2006,20(01):12-17.

[30] 王敏,王龙. 遗产廊道旅游竞合模式探析[J]. 西南民族大学学报:人文社会科学版, 2014(04):137-141.

[31] 黄文. 廊道旅游的产品开发路径探析[J]. 软科学, 2011,25(1):57-60.

[32] 梁洁. 城乡规划遗产廊道研究信息统计分析[J]. 规划师, 2013(S2):272-276.

[33] 乔大山,冯兵,翟慧敏. 桂林遗产保护规划新方法初探——构建漓江遗产廊道[J]. 旅游学刊, 2007(11):28-31.

[34] 李春波,朱强. 基于遗产分布的运河遗产廊道宽度研究——以天津段运河为例[J]. 城市问题, 2007(9):12-15.

[35] 袁姝丽. 构建藏彝走廊民族民间传统手工艺文化遗产廊道的可行性研究[J]. 西南民族大学学报:人文社会科学版, 2014(11):21-25.

[36] 袁艳华,徐建刚,张翔. 基于适宜性分析的城市遗产廊道网络构建研究——以古都洛阳为例[J]. 遥感信息, 2014(03):117-124.

Development report on heritage corridor in China

ZHANG Yi1,2, KE Bin-bin3

(1. Business School; Collaborative Innovation Center of South-China Maritime Silk Road; Research Establishment for the Coordinated Development of Urban and Rural Areas, Lingnan Normal University, Zhanjiang 524048, China; 2.Quanzhou Institute of Technology, Quanzhou 362000, China;3. School of Tourism, Huaqiao University, Quanzhou 362021, China)

Abstract: As a cross-regional comprehensive heritage protection or utilization theory and method, heritage corridor collects a variety of functions and adventure, providing a kind of new ideas and perspectives to protect exploit and utilize heritage. Analysing the situation of heritage corridor, through the method of literature metrology, combining visualization software, we found the study of heritage corridor, on the whole, is in the start and exploring stage, and focuses on the empirical study, research perspectives and scale is focused on the macro scale, research subject is mainly related to building science and engineering, landscape design, tourism, culture, archaeology, etc. The research object mainly choose industrial heritage corridor, heritage corridor of research topics include the construction of heritage corridor, heritage corridor of value evaluation, constitute the interaction between system and heritage corridor and tourism. It points out the research of Chinese heritage corridor is insufficient, and should pay attention to the localization of heritage corridor theory research, broaden the research field of vision, detailed study.

Key words: heritage corridor; literature metrology; research situation;

China