中国自然保护区生态旅游活动现状

2016-02-20张昊楠秦卫华周大庆范鲁宁李中林蒋明康

张昊楠,秦卫华,周大庆,范鲁宁,李中林,蒋明康

(环境保护部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042)

中国自然保护区生态旅游活动现状

张昊楠,秦卫华①,周大庆,范鲁宁,李中林,蒋明康

(环境保护部南京环境科学研究所,江苏 南京210042)

摘要:在问卷调查的基础上,对中国自然保护区开展生态旅游活动的数量、规模和分布格局等现状进行研究。结果表明,有563个自然保护区开展了生态旅游活动,其中国家级自然保护区有141个,地方级自然保护区有422个。不同省级行政区域和不同地理片区间生态旅游的开展状况有明显差异。开展生态旅游保护区数量最多的3个省级行政区域分别为江西省、云南省和山东省;开展生态旅游数量最多的前10个省级行政区域共有352个保护区,占我国开展生态旅游保护区总数的62.5%。生态旅游规模开展最大的3个地理区域分别为西南、中南和华北地区,其中西南地区生态旅游规模和收入远高于其他区域,分别占全国生态旅游总规模和总收入的34.7%和64.3%。

关键词:生态旅游;中国自然保护区;负面影响;自然资源旅游

生态旅游由国际自然保护联盟(IUCN)特别顾问谢贝洛斯·拉斯喀瑞于1983年首次提出,并在1986年召开的国际环境会议上得到确认,他指出生态旅游是游客位于相对原始的自然区域,学习、欣赏和享受风光、野生动植物及当地古今文化的旅游[1]。旅游业是世界上最大的产业之一,和石油、汽车产业相当,总产业收入为6 000亿美元,据世界旅游组织统计,其中生态旅游业可占到20%[2]97-98。生态旅游作为一种新型、环保的旅游方式,带来的经济、环境和社会效益也日渐受到人们重视,其作为旅游业实现可持续发展的主要形式,在世界范围内被广泛研究和实践。我国早期的山水旅游活动就包含了朴素的生态旅游思想,具有较好的文化基础。伴随着可持续发展思想的深入,凭借丰富的生态旅游资源和巨大的国内客源市场,我国生态旅游业从20世纪80年代起得到了长足发展,目前已初步形成了以世界遗产地、风景名胜区、森林公园、自然保护区、地质公园、湿地公园、水利风景区及文物保护单位为主要载体的生态旅游产品体系,全国已建立各级各类生态旅游地近3 000个,面积约占陆地国土面积的10%[3]。我国生态旅游的接待人数也在逐年增加,仅以全国各类森林公园为例,其游客量的年均增长速度就超过20%[4]。

自然保护区是自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区以及有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、水体或海域,景观的独特性与原生性使其逐渐成为生态旅游活动的理想场所之一。保护区生态旅游是一种以自然资源为依托,强调在自然保护区、游客、经营者以及当地社区共同参与下,在严格的规划、管理和规范指导下所开展的具有保护、发展、教育等功能的可持续旅游活动形式[5-6]。作为解决资金缺乏和社区发展矛盾的主要措施之一,很多保护区积极利用各自优越的环境条件和自然资源,开展了不同程度的旅游活动,开发强度和范围不断扩大,游客接待量亦逐年增多[7]。大多数自然保护区缺乏生态旅游的科学规划和规范管理,以及实施常规旅游的运营管理措施,对自然保护区内的生态环境和生物多样性产生了负面影响。为此,急需查明当前我国自然保护区生态旅游的客观发展现状,找出其存在问题并进行科学分析,按照生态旅游的规范标准提出有效的建议与对策,为国家制定自然保护区开展生态旅游的政策与法规提供科学依据。

1研究方法

研究调查数据主要来自环境保护部调查专项“全国自然保护区基础调查与评价”,各自然保护区按要求填写《自然保护区基础调查表》并提交相关资料数据,交由环境保护部南京环境科学研究所分析汇总。

1.1调查问卷设计

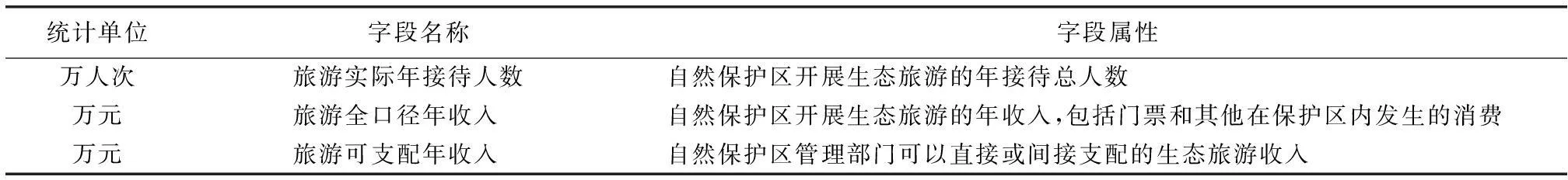

问卷调查是最主要的调查方法,从自然保护区开展生态旅游年接待人数、生态旅游总收入和生态旅游可支配收入3个方面,设计了《自然保护区基础调查表》内3个相对应的字段,对全国自然保护区开展调查(表1)。

表1调查表中涉及生态旅游的字段设置

Table 1Items in the questionnaire concerning ecological tourism

统计单位字段名称字段属性万人次旅游实际年接待人数自然保护区开展生态旅游的年接待总人数万元旅游全口径年收入自然保护区开展生态旅游的年收入,包括门票和其他在保护区内发生的消费万元旅游可支配年收入自然保护区管理部门可以直接或间接支配的生态旅游收入

1.2数据有效性

在有效反馈调查表的自然保护区(范围包括31个省、自治区和直辖市)中,调查问卷中3项指标填报的有效数据量为1 097个,占填报调查表的保护区总数量(2 729个)的40.2%,其中国家级保护区有效填报数据量为260个,地方级保护区为837个。因此,调查具有较高的代表性,结果基本上可以反映我国自然保护区生态旅游的发展现状。

2结果与分析

2.1自然保护区开展生态旅游活动现状

2.1.1自然保护区开展生态旅游活动的比例和数量分布格局

对调查表有效反馈数据进行统计分析的结果表明,共有563个自然保护区已经开展生态旅游活动,占调查表有效反馈数据总数的51.3%;其中国家级自然保护区有141个,占国家级保护区有效反馈数据量的54.2%;地方级自然保护区有422个,占地方级保护区有效反馈数据量的50.4%。目前我国超过半数的自然保护区都开展了生态旅游活动,表明地方政府有较强动力去利用当地自然资源进行旅游开发活动,开展旅游的国家级自然保护区数量显著高于地方级。

不同省份自然保护区开展生态旅游的情况也存在显著差异。开展旅游的保护区数量最多的前10个省级行政区域分别是江西(48个)、云南(46个)、山东(41个)、广东(38个)、内蒙古(35个)、黑龙江(34个)、湖南(34个)、四川(32个)、辽宁(23个)和安徽(21个)。前10个省级行政区域共有352个保护区,占我国开展生态旅游保护区总数的62.5%。

2.1.2自然保护区开展生态旅游活动的总体规模和区域分布格局

统计分析表明,我国自然保护区生态旅游总接待人数为12 786万人次·a-1,每个自然保护区平均接待人数为22.7万人次·a-1。其中,国家级保护区总计3 780.2万人次·a-1,平均每个保护区为26.8万人次·a-1;地方级保护区总计8 967.8万人次·a-1,平均每个保护区为21.3万人次·a-1。不同地理区域间生态旅游的发展规模差异较大,西南地区生态旅游规模和每个保护区的平均接待人数都明显高于其他区域,西北地区则相对较低(图1)。

图1我国不同地理区域自然保护区开展生态旅游总体状况

Fig.1General situations of ecological tourism in nature reserves in different geographical regions of China

2.1.3自然保护区开展生态旅游全口径年收入和可支配年收入

研究表明,我国自然保护区生态旅游全口径年收入为228.7亿元,平均每个保护区生态旅游全口径年收入为4 063万元。其中,国家级保护区为112.8亿元,平均每个保护区为7 996.9万元;地方级保护区为116亿元,平均每个保护区为2 747.9万元。不同地理区域间生态旅游的发展规模差异巨大:西南地区自然保护区生态旅游全口径年收入远高于其他区域,达147.1亿元;东北和西北地区自然保护区生态旅游全口径年收入相对较低(图1)。

对自然保护区生态旅游可支配年收入的统计分析表明,我国自然保护区生态旅游可支配年收入为14.8亿元,约占总收入的6.5%,平均每个保护区为264万元。其中,国家级保护区为3.3亿元,约占总收入的2.9%;地方级保护区可支配年收入所占比例相对较高,约占总收入的9.9%。总的来说,目前我国自然保护区旅游可支配收入在自然保护区总收入中占的比例极低。不同地理区域间生态旅游收入的分配模式差异较大,华东和华北地区保护区可支配收入占总收入的比例显著高于其他几个地区,西南地区最低,仅为1%;东北、中南和西北地区可支配收入所占比例都在10%以下。

2.2不同类型自然保护区开展生态旅游的现状

2.2.1开展生态旅游的不同类型自然保护区的数量和比例

我国自然保护区数量众多,类型多样[8],不同类型自然保护区以其独特的生态系统类型和珍稀物种吸引了大量游客,推动了我国保护区生态旅游业的发展。通过对调查表有效反馈数据进行统计分析(图2)发现,在已经开展生态旅游活动的563个自然保护区中,森林生态和内陆湿地类型自然保护区数量较多,分别为312和85个;古生物遗迹、荒漠生态类型的自然保护区分别有4和5个,总数量较少。

图2开展生态旅游的不同类型自然保护区的数量和比例

Fig.2Number and proportion of nature reserves

open to ecotourism different in type

全国开展生态旅游的地质遗迹类型自然保护区共有30个,占全国地质遗迹类型保护区总数的68.2%,在各类型保护区中占比最高。森林生态和内陆湿地类型自然保护区中,开展生态旅游的保护区数量分别占其总数的58.3%和53.1%,开展生态旅游的保护区绝对数量最多;荒漠生态类型自然保护区开展生态旅游的比例最低。

2.2.2不同类型自然保护区开展生态旅游的规模和全口径年收入

调查结果显示,在已开展生态旅游活动的不同类型自然保护区中,总接待人数最多的是森林生态类型,为6 687.2万人次·a-1,古生物遗迹类型自然保护区总接待人数最少,为48万人次·a-1;9种类型保护区中单个保护区平均接待人数最多的是内陆湿地和地质遗迹类型[8],分别为29.8和28.3万人次·a-1,森林生态类型为21.4万人次·a-1,平均接待人数最低的是古生物遗迹类型自然保护区,为12万人次·a-1。

不同类型自然保护区生态旅游全口径年总收入最高的是森林生态类型自然保护区,为79.4亿元,内陆湿地类型自然保护区排名第2,为60.9亿元;最低的是荒漠生态类型自然保护区,仅有2.4亿元;9种类型保护区中单个保护区平均年收入最高的是内陆湿地类型和野生动物类型,分别为7 253.0万和6 622.5万元;全口径年总收入最高的是森林生态类型自然保护区,单个保护区平均年收入为2 544.7 万元(图3)。

图3不同类型自然保护区生态旅游规模和全口径年收入

Fig.3Scale and full-caliber annual revenue of ecological tourism in nature reserves different in type

3讨论

3.1自然资源旅游的独特性和潜在威胁

生态旅游是一种特殊的旅游活动,游客在游览过程中愿意付出金钱体验不同寻常的生物群落(如热带雨林、湿地和珊瑚礁等),参观“旗舰种”(如亚洲象和丹顶鹤等)[2]97-98,归根到底是一种围绕自然生物资源开展的非消耗性旅游活动,我国自然保护区数量众多,类型多样,不同类型自然保护区的生态系统类型、物种分布差异很大,自然保护区开展生态旅游与保护区的自然资源存在紧密联系。

内陆湿地、野生动物和地质遗迹类型自然保护区以其独特的自然景观和明星物种吸引了大量游客,带动了我国生态旅游业的发展。研究表明,相比于其他类型保护区,虽然开展生态旅游活动的湿地类型保护区总数较少(85个),但旅游总收入和每个保护区平均收入都排在前列;开展生态旅游的野生动物类型保护区的总收入和平均收入都相对较高,仅次于湿地类型保护区;地质遗迹类型自然保护区虽然总数少,但旅游接待人数和平均收入都处于较高水平(图3)。这些结果说明内陆湿地等类型保护区由于其自然生物资源的珍稀特有性,生态旅游潜力巨大,随着我国生态旅游业的不断扩容,也面临着潜在威胁。

自然保护区往往是我国重要生态系统和主要保护物种的分布中心,正是由于这种生态重要性,风景名胜区等其他类型的限制开发区域在同一地区相继建立,导致同一片地理区域多种保护区重叠现象时有发生,这带来了诸多问题,却未引起应有的关注。例如云南三江并流地区位于青藏高原南延部分的横断山脉纵谷地区,是世界上生物物种最丰富的地区之一,三江并流国家级风景名胜区在各种保护区域中面积最大,约占该区域总面积的83%,它基本囊括了区域内碧塔海、哈巴雪山自然保护区等9个国家级、省级和县级自然保护区,并且包括了梅里雪山等10个风景名胜区[9],其中碧塔海保护区生态旅游接待人数超过100万人次·a-1,全口径年收入超过2亿元。这显然与自然保护区生态旅游开展中小规模、低容量、以保护为前提和限制性开发等原则不符,并且风景名胜区等各类区域实际上都以开展旅游活动作为其主要功能,规模化、产业化的旅游活动甚至辐射到周边地区,在开展生态旅游的规模和综合产值上要远远超过自然保护区。

由于保护区和风景名胜区等交叉重叠导致生态旅游活动过量扩容,引发了诸多不良后果:一方面,各行政主管机关间、地方政府与保护区管理机构间、各管理机构间矛盾冲突不断,权力纷争,责任推诿,利益互抢,却忽视了保护区建设,违背了保护区建立的初衷;另一方面,保护区与当地社区、居民间自然资源保护与利用的矛盾、利益分配的矛盾、社区压力增大衍生的矛盾愈演愈烈,使保护区与周边社区、居民隔离,在限制与打压之下,更加激发当地居民产生对产权不清或缺乏监管的自然资源滥用的倾向,以满足自身利益,最终使保护区成为“孤岛”。

保护区生态旅游活动过量扩容对保护区本身和依赖保护区生存的当地社区居民而言都是致命的。尽管如此,无论是立法还是公众意识都没有认识到这种问题的严重性。事实上,这种重叠是我国长期以来的保护区立法、管理体制不健全等交互作用的结果。

3.2我国保护区开展生态旅游所产生的不利影响

我国正式确定开展生态旅游已有近30 a的历史[10],但在环境教育和自然保护知识普及等方面的实践远达不到生态旅游的要求,多数公众对生态旅游的真正涵义缺乏充分的认识和理解。部分自然保护区生态旅游经营者急功近利,环境保护意识淡薄,重旅游产品开发,轻生态环境和旅游资源保护,甚至以破坏旅游地的资源来换取眼前的利益,阻碍了我国自然保护区生态旅游的健康发展[11-12]。

3.2.1生态旅游对自然保护区生态环境和生物多样性的影响

生态旅游归根到底是一种旅游开发活动。旅游景点和旅游服务设施的开发和建设会提高保护区中人文景观要素的面积比例,促使纯自然景观向自然-人工复合景观转化。伴随着旅游道路等线状人工景观要素的建设,会形成远宽于道路本身的干扰廊道和纵横交错的网络,分割保护区内自然分布的生物群落,降低自然景观的连通性,加剧生境的破碎化[13]。

尽管生态旅游是一种非消耗型的游憩活动,若开展不当,仍会对保护区生物多样性产生负面影响,主要表现在生物个体、种群和群落3个水平上[2,10]。对生物个体最直接的影响是生物体行为的改变或生理指标的变化,如取食时间减少、现有生境放弃、过多的能量损耗和压力反应等,这些影响进一步导致物种的丰富度、分布以及多样性的变化;对生物个体的间接影响主要在于改变生境,如对植被的破坏、外来种的引入和散布以及环境污染等。由于物种之间存在捕食、竞争、传粉等复杂的生态关系,对生态系统结构和环境的变化十分敏感,生物体数量、质量和行为的改变也可能引起整个生态系统结构和功能出现较大的改变,从而导致生物多样性减少,进而导致敏感地区退化和干扰发生[14-15]。

3.2.2开展生态旅游对自然保护区产生的经济影响

目前我国已有54.2%的国家级和50.4%的地方级自然保护区开展了生态旅游活动,旅游规模和范围仍在逐年扩大,这些活动尽管以生态旅游的名义展开,但绝大多数仍属于一般旅游范畴。随着生态旅游业市场化程度的不断提高,保护区生态旅游业的实际运营和管理者往往会以加大区内旅游开发力度的方式同其他旅游经营者争夺旅游市场,一旦超过保护区内环境容量阈值,很容易造成生态破坏。调查数据显示我国地质遗迹和湿地类型的自然保护区本身数量较少,但因为其独特的旅游资源,开发潜力和面临的压力较大(图3),国家有关部门在审批涉及这类保护区的生态旅游项目时应该更加慎重,加强监管。

尽管我国大部分保护区都已开展不同形式的旅游活动,但研究分析表明,在已开展旅游活动的自然保护区中仅有46%的保护区可从旅游活动收入中受益,且受益水平普遍较低,仅占旅游总收入的5.4%,远不能弥补前期大量旅游基础设施建设的投入。可支配收入的比例高低与当地经济发展程度存在直接关系,华东和华北等经济发达地区,自然保护区建设管理水平高,常规旅游业发展基础好,一定程度上推动了自然保护区生态旅游的发展,保护区可支配收入占总收入的比例明显高于其他几个地区(图1)。

西南地区保护区旅游收入占总收入的比例仅为1%,东北、中南和西北地区可支配收入所占比例也较低。这可能是由于部分保护区生态旅游由政府或其他机构主导开展,即使总体旅游收入可观,但由于旅游收入有效转化为保护成本的机制缺失,导致保护区不仅无法从旅游活动经营中受益,还要为减少大规模旅游活动带来的环境影响而投入更多的保护成本,完全背离了自然保护区开展生态旅游的初衷。

3.3解决对策

有关部门应强化生态旅游的宏观管理,完善相关的法律法规、标准规范,制定全国自然保护区生态旅游发展战略。

正确认识生态旅游,制定与地方各类社会经济发展规划相协调的生态旅游总体规划并报批,使之与保护区总体规划协调一致。

发挥生态旅游的宣教功能,向游客展示自然保护知识,开展环境教育,激发自觉保护生态的意识,同时加强对游客行为的管理,对游客量、旅游活动范围、游览时间和旅游项目进行严格限制。

制定相应政策,将保护区管理机构的保护职能与经营职能相分离,建立旅游收入的反哺机制,确保部分旅游收入能有效返还保护区,并用于资源管理和保护工作的开展。

加强监测,量化生态旅游带来的环境影响和保护区生态旅游的承载力,为保护区生态旅游管理提供依据。

建议尽快开展保护区生态旅游活动方面的专项研究,厘清不同保护区开展生态旅游的交叉重叠情况,找出切实可行的解决方法。

参考文献:

[1]刘雁,石丹,李秀霞.中国生态旅游泛化:现象、原因与对策研究[J].资源与产业,2009,11(6):131-134.

[2]PRIMACK R B.保护生物学[M].马克平,蒋志刚,译.北京:科学出版社,2014.

[3]国家旅游局:2012年国家生态旅游示范区建设与管理培训班发言材料[EB/OL].(2012-11-09)[2015-08-28].http:∥www1.cnta.gov.cn/html/2012-11/2012-11-9-16-56-87938.html.

[4]李柏青,吴楚材,吴章文.中国森林公园的发展方向[J].生态学报,2009,29(5):2749-2756.

[5]宋瑞.生态旅游:全球观点与中国实践[M].北京:中国水利出版社,2007:1-291.

[6]FENNELL D A.生态旅游[M].张凌云,译.北京:旅游教育出版社,2004:23-32.

[7]中国人与生物圈国家委员会.中国自然保护区可持续发展管理政策研究[M].北京:科学文献出版社,2000:92-93.

[8]蒋明康,王智,朱广庆,等.基于IUCN保护区分类系统的中国自然保护区分类标准研究[J].生态与农村环境学报,2004,20(2):1-6.

[9]王欢欢.三江并流区域保护区重叠的法律问题研究[C]∥水资源可持续利用与水生态环境保护的法律问题研究:2008年全国环境资源法学研讨会(年会)论文集.武汉:中国法学会环境资源法学研究会,2008.

[10]李玉文,王新鹏.生态旅游对环境的影响及控制对策[J].东北林业大学学报,2007,35(6):63-65.

[11]刘青,王智,钱谊,等.我国自然保护区生态旅游存在问题分析[J].生态与农村环境学报,2009,25(3):11-15.

[12]贺昭和,秦卫华,王智,等.我国自然保护区生态旅游发展的存在问题及对策[J].生态环境,2007,16(1):253-256.

[13]肖扬.生态旅游对自然保护区生物多样性保护的影响及对策[J].中国西部科技,2008,36(7):58-59.

[14]NASH S.Ecotourism and Other Invasions[J].Bioscience,2009,59(2):106-110.

[15]WALKER B G,BOERSMA P D,WINGFIELD J C.Physiological and Behavioral Differences in Magellanic Penguin Chicks in Undisturbed and Tourist-Visited Locations of a Colony[J].Conservation Biology,2005,19(5):1571-1577.

(责任编辑: 许素)

Status Quo of Ecological Tourism in Nature Reserves in China.

ZHANGHao-nan,QINWei-hua,ZHOUDa-qing,FANLu-ning,LIZhong-lin,JIANGMing-kang

(Nanjing Institute of Environmental Sciences, Ministry of Environmental Protection, Nanjing 210042, China)

Abstract:Information was collected by means of questionnaires about volume, scale and distribution of ecological tourism activities in nature reserves of China for analysis and evaluation of the status of the ecological tourism. Results show that there are a total of 563 nature reserves that are open to ecological tourism, and among them 141 are national nature reserves and 422 local nature reserves. The development of ecological tourism varies with the nature reserves relative to their locations in different province-level administrative regions and different geographical areas. The top three provinces that have the highest number of nature reserves open to ecological tourism are Jiangxi, Yunnan and Shandong, and the top ten provinces in the list of number of nature reserves open to ecological tourism have a total of 352 reserves altogether, accounting for 62.5% of the total in China. The top three geographic regions that are the highest in development scale of ecological tourism are Southwest, Central South and North China, and among them, Southwest China is much higher than the others in scale and revenue of ecological tourism, accounting for 34.7% and 64.3% of the nation′s, respectively.

Key words:ecological tourism;China nature reserve;negative influence;natural resources tourism

作者简介:张昊楠(1984—),男,河南郑州人,助理研究员,博士,主要研究方向为保护生物学和自然保护区管理。E-mail: zhn@nies.org

通信作者①E-mail: qinweihua2002@sina.com

基金项目:中央级公益性科研院所基本科研业务专项;环境保护部专项 (HBSY0915)

收稿日期:2015-09-10

DOI:10.11934/j.issn.1673-4831.2016.01.005

中图分类号:X36;Q959.7+26;Q-9

文献标志码:A

文章编号:1673-4831(2016)01-0024-06