皮影艺术的审美价值与形式创新研究

2016-02-20马海元

马海元

(宿州学院 美术与设计学院,安徽 宿州 234000)

皮影艺术的审美价值与形式创新研究

马海元

(宿州学院 美术与设计学院,安徽 宿州 234000)

以皮影艺术的起源与发展为源头,从其造型、色彩及镂空形式的审美特点为切入点,分析皮影艺术在现代平面设计中应用的可行性与必要性。并探讨皮影艺术形式的创新途径,将经过概括与提炼的皮影艺术元素与现代平面设计相结合,提升现代平面设计作品艺术感染力与内涵的同时,使得皮影艺术得以传承与发展。

皮影艺术;审美特点;形式创新

“皮影艺术、皮影及皮影戏的概念是不同的,皮影单纯指供皮影艺人所操作使用的皮制影人,它由不同的人物、造型、规格、尺寸、色彩等方面组成。”[1]图形主次分明、色彩鲜明、表意性强,与现代平面设计的思维与理念存在许多共同之处,所以,将皮影艺术元素合理运用于现代平面设计可以增强作品的艺术感染力,同时也可形成一种适合新时代、新形式的皮影艺术方式,在提升现代设计作品的同时促进皮影艺术的发展。

1 皮影艺术的起源

皮影艺术起源于影子嬉戏,它是一种古老的玩乐、游戏形式。古时人们由于对影子缺乏了解与认知,进而产生疑惑与畏惧,但同时也发现影子有一种神秘、朦胧的美。伴随科学的发展与时代的进步,人们对影子有了客观的认识并将其运用于皮影艺术中,用手指和手掌扮作人物进行玩耍嬉戏的同时表现生活百态以及人们的精神世界。皮影艺术由影子嬉戏发展而来,它的出现表现了人们精神层面的需求,是中国多种文化交叉的产物。

1.1 招魂巫术

古时的人类认为世间万物皆有灵性,人的生命也有转世轮回,灵魂亦永不泯灭,于是便盛行通过巫术的途径来实现与灵界交流和沟通。“根据史书记载,早在宋朝时期,就有了‘故老’的传说,西汉时期的少翁曾通过夜晚设帷帐、张灯烛、摆酒肉等仪式为武帝招已故去的李夫人,以解武帝思念之情。仪式期间,似见有貌如李夫人的女子围着幄坐踱步。”[2]此事成为影戏的源头,亦是关于影戏起源方面最早且最具影响力的传说。但在有知识、有文化的学者看来,此时的皮影并不能作为一种穿插于人们生活的娱乐方式,更不是一种独立的艺术形态,而是一门运用剪纸进行招魂的巫术。这可以看作是皮影艺术的远源。

1.2 图解佛经

影戏的另一种起源说便是佛教说。“佛教通常用影子来比喻生活中虚幻的实物,形状和光影在佛典中是紧密联系在一起的,这与皮影的构成要素相一致。”[3]佛教在传教中有为了讲说而设置的图像设备,起初为平面形式,后逐渐演变为纸人或皮人,采用线来牵引,成为影戏。唐代时期佛教盛行,僧人采用连环画式的图解进行佛事的宣扬。佛教的发展加快了皮影艺术的成长速度,这可以看作是皮影艺术的近源。

2 皮影艺术造型的审美特点

皮影艺术的造型具有与众不同的审美特点,体现了设计制作者、操作表演者以及观众的情感因素与审美心理。皮影艺术的审美价值与其它民间艺术的审美价值有许多共同之处,如色彩、题材、操控等方面,但其最与众不同、最典型的地方是以“侧影”的角度对人物、事物进行夸张与概括,静观为画、动则呈戏,体现出一种力度美、律动美和意境美。[4]

2.1 “侧影”之美

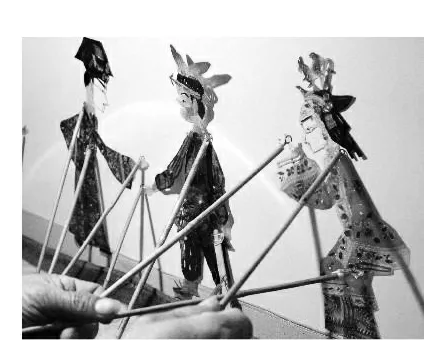

皮影艺术造型中,侧影是其重要的代表性特征。在皮影戏的表演中,因受表演灯光及其投影的限制,便突出了影人侧影及平面的曲线造型特征,也造就了独具一格的侧视形象的皮影艺术。皮影中的人物通常为正侧面、单目、偏侧身造型,人体的比例常为头部偏大、手臂与上半身偏长,运用人物的头部进行夸张的表现手法最为常见,如图1。

图1 皮影人物

影人头部的侧影造型由“脸谱”和“头饰”组成。“脸谱”是进行侧影表现的重点,将眼睛与眉毛横贯整个脸部,大眼睛、小嘴巴、弯眉毛、直鼻子、圆额头、方下颌均属其造型特征。脸谱运用纯侧面为其造型特点,并加以夸张和变形,具体表现为头部仅有一脸、一眉、一眼、半个鼻子以及耳朵位于整个头部的中心点等,这些生动的头部侧影写照,充分说明了脸谱的造型是运用经过变形处理的人物正面造型与侧面造型的结合。“头饰”包括“帽饰”和“发饰”两种,它们又细分为帽、冠、巾、盔、辫子、抓髻、披发等。根据剧情人物类型的需要选择具有不同涵义的帽饰与头饰,单就帽这一饰项的种类就有纱帽、毡帽、王帽等众多不同的形式,它们分别采用不同的“翅”进行装饰,代表着不同的人物身份与特点,如秋翅、海棠翅等。帽饰与发饰的构图造型多为斜面、前斜侧面、后斜侧面以及混合俯视等,以便在表现物像正侧面的同时展现前斜侧与后斜侧等面的特征。

总之,“皮影艺术造型的特征是以平面的轮廓进行表现,根据事物典型特征在‘侧影’的角度中进行概括与夸张,使其形成强烈的视觉冲击力,给人一种力度美与拙朴之感。”[5]皮影艺人在对其进行创作的过程中,凭借的是丰富的想象力与创造力,而非按透视学原理及法则,亦不受人体解剖学中人物比例的限制,他们不追求形象的真实感。这些举动使得皮影艺术造型中的形象概括、夸张、变异,用感性的力量在“侧影”造型中体现自己的真实情感与喜怒哀乐,可产生一种较为特殊的视觉效果。此类夸张的表现手法并非任意草率的虚构,而是根据皮影艺人的审美特征以及地域风格所形成。

2.2 静观为画

皮影艺术中所谓的“静观为画”主要指静态影人的艺术审美。影人通常只是作为影戏演出的道具。“就影戏而讲,只有将影人根据特定故事情节进行舞动才具有审美价值。”[6]然而皮影艺术与其它民间传统艺术不同,静止时的皮影极其富有民族地方特色。它造型形象生动、纯朴粗犷、幽默夸张,具有极强的艺术观赏价值。在皮影艺人将羊皮、牛皮或驴皮按照心中所想的造型进行制作时,便将毫无生命力的材料转换成富有情感的人物形象与事物形象,那充满艺术感的制作效果令人赏心悦目。即便影人静止不动,同样可以给人以美的感受,使人们视觉上得以满足的同时,情感上得到延伸与升华。

2.3 动则成戏

在中国传统民间艺术中,皮影戏是唯一在舞台上进行演出的平面类艺术。皮影戏的艺术魅力体现在它能够满足群众对表演艺术的好奇心理与娱乐心理,运用“假”人物来表演人类的真性情,满足群众的心理需求。皮影呈戏的前提是要将影人进行活动,通过灯光将影人投影到特定的白色幕布上,再辅以剧情、唱腔、道白与音响等,如图2。

图2 表演中的皮影戏

所以,皮影戏除了影人之外,还要有演出剧目、操控表演的艺人、灯光以及观众。皮影戏是广大人民群众喜闻乐见、自娱自乐的一种民间艺术形式,“它的艺术魅力是其将造型与戏曲两种艺术进行了融合,二者相互影响,构成了皮影戏独一无二的美学韵味”[7]。

3 皮影艺术形式的创新

传统文化饱含着中国文化底蕴与民族情感,所以越来越受重视,皮影艺术作为一种典型的传统文化形式,若能够与快速发展的现代社会相适应,进行一些合乎情理的创新,与时俱进,将会使其更富有神韵与时代感。其具体的创新方式可以表现为以下方面。

3.1 皮影造型元素的创新

传统的皮影艺术造型独特,本身就具有很强的艺术感,它通过运用简化、夸张、概括等手法以及大胆的想象设计制作而成。为现代的皮影艺术提供了思维上与方法上的参照。在皮影艺术的发展及演变过程中,针对传统皮影艺术的外观、形式和素材进行一定变换与调整,提炼传统皮影艺术的造型特点,如正侧面的人物角度,流畅的轮廓线条,一脸、一眉、一眼、半个鼻子以及耳朵位于整个头部的中心点等特征,结合现代审美观点加以变换,如运用现代点、线、面的构成方法与形式对传统皮影进行创作,将传统皮影艺术中的头饰、面部运用解构的现代表现手法进行高度概括等,甚至可以打破在传统的皮影造型规律。

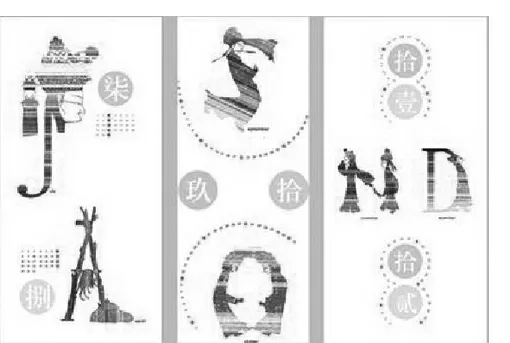

图3 皮影字体挂历

此种采用点、线、面的构成方法进行创新的前提需总结出传统皮影素材最具代表性的造型特点,再辅以现代化的创作手法,可使现代皮影作品充满现代感的同时饱含传统文化底蕴。

如图3,为著名香港设计师靳埭强先生设计的皮影字体挂历,字体造型中有着对传统皮影艺术造型的提炼,如正侧面的构图与单个五官的造型特点,但其将帽子、头饰与五官均进行了概括与简化,运用线条与色彩对琐碎的装饰细节进行了整合,使得皮影艺术既符合了现代人的审美,又保留着传统皮影艺术的身影,使皮影作品有了更强的艺术审美效果。启发我们可以将皮影等传统文化艺术的内涵通过现代表现手法赋予其形式新的创作。

3.2 皮影色彩的创新

色彩的运用在皮影艺术中较为重要,好的色彩搭配可以渲染皮影艺术的风格与氛围等。皮影艺术中的色彩亦是其造型的重要补充。传统皮影艺术在用色上没有具体的章法与限制,依照影人特征进行自由发挥,但其在色彩运用上有着自身独特的特点,即夸张、概括、大胆及象征性等。传统皮影艺术中最常见的颜色有红、黑、蓝、黄和绿五种,常以红、黑、绿三色为基本色调,加上影皮上着色时的黄色与镂空造型空处白色,将丰富多彩的生活与世界都融入在这几种色彩中。除此之外,传统皮影艺术的色彩运用还有一个典型的特点,擅长运用互补色的关系进行色彩的搭配,如红绿相映、黑白相间等,在单纯的色彩中彰显丰富的内容,在强烈的对比中寻求和谐感。

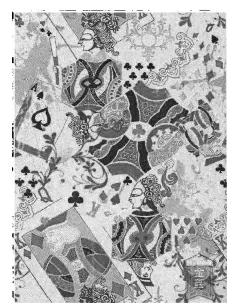

图4 皮影色彩运用作品

但此类传统皮影艺术的色彩搭配往往给人较为陈旧与“土气”的印象,传统皮影艺术的色彩运用固有其可贵之处,但亦应随着现代人的审美观点与审美情趣进行创新才能够被更多的人所接受。在具体的创新中,可将传统皮影经典的红、黑、绿三色进行提取,减少复杂的辅助色彩,令色彩简洁明了;或降低传统皮影艺术色调的饱和度,融入灰色调进行调和,削弱多种明艳色彩对比下的繁琐感;还可将传统皮影艺术的色彩采用黑白灰等无彩色系间隔开,亦可使色彩的搭配富有现代感,同时还不失传统皮影艺术的风采。

如图4,便是将传统皮影艺术鲜艳的色彩分别降低了纯度,使得作品的色彩搭配较为柔和、协调、时尚。运用传统皮影色彩的同时融入现代审美理念,从而获得富有传统皮影神韵的现代皮影艺术色彩方面的创新。

3.3 皮影镂空的创新

镂空是传统皮影艺术最典型的特点之一,具有很强的装饰性与表现力,是皮影艺术中最常见的表现形式。传统皮影的镂空部分的形状源于剪纸艺术,由于剪纸艺术的镂空多采用墙画、门笺、灯花与顶棚花等形象进行创作,所以传统艺术的镂空也多以动植物的美好形象为题材进行创作,所以传统皮影艺术中的镂空通常只是起到了对皮影进行装饰和美化的作用。

皮影的镂空部分由于表现方式较为特别,所以能够很好地吸引人们的眼球,故应将此部分进行严谨的思考与创作,充分利用皮影造型与镂空相互衬托的特点,在镂空部分的设计上应考虑其与造型之间形成的呼应效果,类似于现代设计手法中的“正负形”。镂空的形象可以有自身存在的意义,并非只是单纯的装饰作用,它可以根据人物性格特点或时代背景等因素进行形状的设计。

图5 皮影镂空形式作品

如图5,为英国著名的喜剧演员卓别林,便是采用皮影的镂空形式对其形象进行的设计,运用现代感很强的几何形体为镂空的基本设计元素,有秩序的进行排列,与皮影形状形成相互衬托的效果,此种镂空的设计手法可使皮影作品充满动感、新奇以及想象的空间,与卓别林的形象与性格特点相吻合,保留传统皮影艺术镂空形式的同时进行了创新,既符合了现代人的审美又透露出浓厚的“中国味”。

3.4 皮影演出的创新

皮影艺术形式的创新固然离不开内容上的创新,传统皮影戏的曲目、故事、唱段会根据不同的时代背景进行适当创新,增加一些与时事相关的新故事,但由于影戏的外在表演形式太过单一,一定程度上限制了自身的发展,导致其逐渐被人们淡忘。所以,在针对皮影艺术进行的创新中应去寻找新的途径,要从形式和内容的角度进行综合考量,可从影视作品及游戏作品中去体现其“动则成戏”的艺术特点。

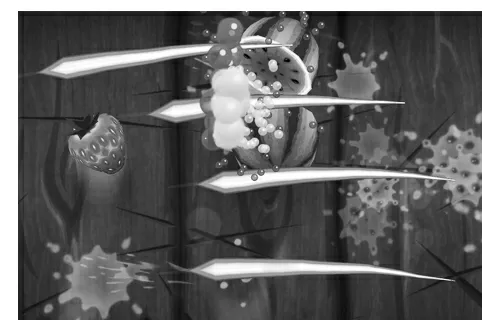

皮影艺术可与一些电视、电影以及游戏作品相结合,通过现代的电影电视特效等高科技技术进行转换,打破皮影艺术传统的单一人工手持操作的演出方式。如皮影艺术与同步模拟体感的游戏技术结合,可以通过摄像对人体骨骼进行追踪与定位。将此技术与皮影艺术本身的骨骼运动相结合,人们在幕前做动作,荧幕上便同时显现与人类动作一致的皮影造型动作。在如今人机互动的游戏案例中,“水果忍者”便是很好的例子。

图6 水果忍者游戏

如图6所示,通过手指的切割动作,屏幕进行同时变化。皮影艺术可以与武侠等众多游戏或机器人形象进行结合。在与机器人的结合中,可以用机器人来演出皮影戏,有了此种结合后,影戏的演出不再有艺人的手工操作,靠机器与遥控器来指挥,自己便可以与观众同时欣赏作品。通过现代技术手段,可以使皮影戏的表演更加简便、轻松、现代。不仅为电视、电影、游戏提供了物的线索以及艺术审美效果,更启发我们可以将皮影等传统文化艺术的内涵通过现代影视等物质载体赋予其新的创作形式。

综上所述,皮影艺术形式的创新可通过对其典型造型、色彩、镂空形式以及演出方式方面入手,深入分析其设计特点以及需要创新的方面。造型上的创新针对传统皮影常采用的正侧面创作、单个五官造型、复杂的帽饰与头饰的特征,进行了概括与简化,运用线条与色彩对琐碎的装饰细节进行了整合。色彩上的创新主要针对传统皮影经典的红、黑、绿三色进行提取,减少复杂的辅助色彩,令色彩简洁明了,还可融入灰色调进行调和以及融入无彩色系色彩,削弱多种明艳色彩对比下的繁琐感。镂空形式上的创新应充分利用皮影造型与镂空相互衬托的特点,在镂空部分的设计上应考虑其与造型之间形成的呼应效果。而且镂空的形象可以有自身存在的意义,并非只是单纯的装饰作用,它可以根据人物性格特点或时代背景等因素进行形状的设计。演出方式上多与现代高科技技术手段相结合,可以使皮影戏的表演更加简便、轻松、现代。

4 总 结

随着人们生活水平与审美眼光的提高,传统的皮影艺术文化已不足以满足现代观众的需求。“加之传统的皮影艺术内容过于陈旧,唱腔晦涩难懂,使其所包含的艺术内涵很难被人们理解,导致皮影艺术不能长时间吸引人们的注意力。

所以将传统皮影艺术进行创新势在必行。”[8]论题主要从传统皮影艺术的造型、色彩、镂空形式及演出方式着手进行深入剖析,探寻其与新时代相融合的切入点,提出创新的方式与方法,皮影艺术唯有以新的形式重新出现才能够被现代社会所接受,进而焕发其新的生命力。生活中许多地方都可以成为皮影艺术创新的切入点,如海报设计、书籍封面设计、户外媒体、影视广告、室内设计、动画设计等,均能够与皮影艺术相结合,对皮影艺术元素进行概括、提炼,并根据现有的设计手法来表现与强化,进而增添作品的艺术性与文化底蕴。

[1] 魏力群.中国皮影艺术史[M].北京:文物出版社,2007: 28.

[2] 孙建君.中国民间皮影[M].长沙:湖南美术出版社,2003: 7.

[3] 康保成.中国皮影戏的渊源与地域文化研究[M].郑州:大象出版社,2011: 76-85.

[4] 孙建群.中国民间美术教程[M].天津:天津人民出版社,2005: 46.

[5] 任立声.设计心理学[M].天津:化学工业出版社,2011: 68-82.

[6] 张动菜.中国影戏的演出形态[M].郑州:大象出版社,2010: 32-45.

[7] 张丽丽.皮影艺术与现代艺术设计[D].北京:北京林业大学艺术设计学院硕士论文,2014.

[8] 窦楠.试论皮影造型艺术的审美价值与当代意蕴[D].北京:中央美术学院硕士论文,2011.

[责任编辑:刘跃平]

On the Aesthetic Value and Form Innovation of the Shadow Play

MA Hai-yuan

(School of Fine Arts and Design, Suzhou University, Suzhou 234000, Anhui, China)

From perspectives of the origin and development of the art of shadow play together with its aesthetic characteristics of shape, color and hollow form, this paper analyzes the necessity and feasibility of its application in modern graphic design. It also explores innovative ways for its art form, combines its refined elements with modern graphic design so as to with improve the artistic appeal and connotation of modern graphic design works and help the shadow play to get inherited and developed.

art of shadow play; aesthetic characteristic; form innovation

2016-08-28

2016-09-17

马海元(1982—),女,安徽宿州人,宿州学院美术与设计学院讲师,硕士;研究方向:设计艺术学。

J827

A

2096-2371(2016)06-0082-04