动静脉内瘘钝针扣眼穿刺法与锐针穿刺的临床观察

2016-02-06吕楠楠

吕楠楠

江苏省昆山市第一人民医院血透室 江苏省昆山市 215300

动静脉内瘘钝针扣眼穿刺法与锐针穿刺的临床观察

吕楠楠

江苏省昆山市第一人民医院血透室 江苏省昆山市 215300

目的:探讨扣眼法穿刺与锐针穿刺技术在透析患者动静脉内瘘中的应用及临床效果。方法:选择2016年02-08月在我科尿毒症终末期使用自体动静脉内瘘维持性血透患者40例,采用选择已形成皮下固定隧道的动静脉内瘘患者20例为观察组,采用常规锐针穿刺血液透析患者20例作为对照组,各观察20次内瘘穿刺情况。结果:钝针穿刺组在疼痛评分、穿刺点出血、拔针后止血时间方面均明显低于常规锐针穿刺组。结论:钝针穿刺法能明显减轻穿刺带来的疼痛感,穿刺点渗血情况减少,拔针后按压止血时间缩短。

血液透析;钝针扣眼穿刺;并发症

在现代的生活中,随着社会生产力的发展,人们的生活水平的提高,尿毒症患者的增长率也在逐年上升,众所周知,血液透析是尿毒症患者治疗的常规途径,而在血液透析患者血管通路中自体动静脉内瘘具有开通率高,并发症发生率低,对患者生活影响小等优点,也是维持性血液透析患者的“生命线”[1]。动静脉内瘘维护的好坏直接影响其使用寿命,而保证动静脉内瘘功能的正常使用,作为我们护士起到了至关重要的作用,能正确、有效、科学的穿刺可以最大程度延长内瘘血管的使用寿命。目前,据报扣眼穿刺法在国外应用已有25年,临床显示能有效防止内瘘血管瘤的形成,并降低穿刺疼痛程度[2]。为了防止内瘘血管瘤形成,血管损伤,血管狭窄等并发症发生,我科于2016年2月-8月,采取两组对照法,选择已形成皮下固定隧道的动静脉内瘘患者20例为观察组,采用常规锐针穿刺血液透析患者20例作为对照组。分别进行20次穿刺。然后对两组穿刺针在疼痛评分,穿刺点出血,拔针后止血时间方面进行对比,发现钝针穿刺的并发症发生率明显低于普通锐针穿刺。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择已形成皮下固定隧道的动静脉内瘘患者20例为观察组,其中男9例,女11例。年龄40-70岁,平均年龄55岁。糖尿病肾病4例,高血压肾病12例,慢性肾炎肾病4例。平均透析时间62.5月,每周3次血液透析。采用常规锐针穿刺血液透析患者20例作为对照组。其中男11例,女9例,年龄30-70岁,平均年龄50岁。糖尿病肾病5例,高血压肾病10例,慢性肾炎肾病5例。平均透析时间67.5月,每周3次血液透析。两组年龄、性别、病种分类等一般资料比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

(1)钝针穿刺。钝针采用JMS16G穿刺针,由年资高有经验的护士负责患者的穿刺,确定皮下隧道已经形成,将隧道穿刺点的标志即血痂,湿润后去除,正确消毒。穿刺要点,遵守三同(同样的进针穿刺点、同样的进针角度、同样的进针深度)固定进针法[1],针头斜面朝上对准穿刺点,慢慢捻转进针,顺着皮下隧道送入血管。(2)锐针穿刺。尖针采用尼普洛16G穿刺针,动脉穿刺点距离吻合口应大于3cm,穿刺针与皮肤成20-30度角做动脉穿刺,见回血后再进针少许,固定穿刺针,同法在近心端做静脉穿刺,两针之间距离应大于6-8cm[3]。

1.3 评定标准

观察6个月后,比较两组相关指标:各穿刺20例次后,分别对2组穿刺针在疼痛评分(选用0-10数字评分量表NRS疼痛数字评价量表)[4]、穿刺点渗血(渗血例数采用计数法)、拔针后止血时间方面进行比较。

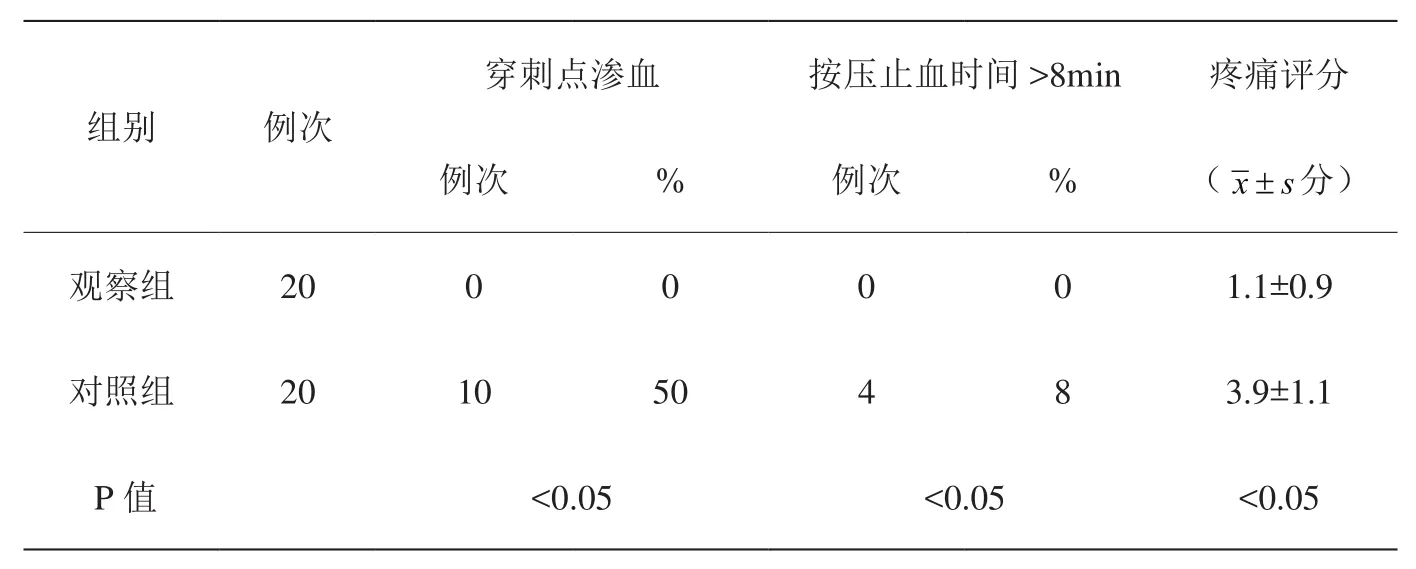

2 结果

如表1所示。

表1:2组穿刺针引起的疼痛评分及并发症比较

3 护理

3.1 透析前

两组患者都要保持内瘘处皮肤清洁,充分评估患者内瘘血管是否良好,有无淤血、红肿,仔细摸清血管走向、深浅及弹性,用听诊器听诊内瘘血管杂音,确定血管是否通畅。已形成皮下固定隧道的动静脉内瘘患者可以可用5%碘伏湿敷针眼处2-5分钟,待结痂充分湿润变软后去痂。

3.2 透析中

严格遵守无菌操作原则,锐针进行阶梯式穿刺,钝针穿刺遵守三同(同样的进针穿刺点、同样的进针角度、同样的进针深度)穿刺法,加强穿刺针固定,严密观察针眼处渗血出血情况,及时给予处理。

3.3 透析后

确定内瘘血管是否通畅,有无血管杂音,按压针眼处有无渗血,告知患者正确进行内瘘自我护理(内瘘手臂不提重物,不戴首饰,不测血压,不输液,保持内瘘处皮肤清洁,24小时内穿刺针眼不碰水,如有特殊情况及时就医)。

4 讨论

目前,钝针扣眼穿刺法在国内倍受支持,国内一些医院都在开展中,可见它的优势所在,扣眼穿刺使血管内膜与皮下组织连成了一个隧道,每次穿刺只要顺着隧道慢慢捻转将针送入血管,大大减少了对血管的损伤,尤其血管条件差的患者,一旦隧道形成成熟改用钝针穿刺,也为护士减轻工作量,提高穿刺成功率,也提高了总体工作效率。本次观察组与对照组做临床比较显示,常规尖针穿刺处经常渗血,有时透析过程中和拔针后也难以止血,而钝针是椭圆型的针尖,不具有锋利的切割面,扣眼形成隧道后,扣眼周围皮肤增厚,降低了皮肤浅表神经的敏感度,减少了进针时的疼痛感,经皮扣眼隧道形成后,穿刺血管也形成了瓣膜,进而对血管的损伤性也相应减少了,又因钝针直径和扣眼直径相同,所以透析过程中不易渗血,拔针后瓣膜回闭进而拔针后的按压止血时间也缩短了。综上所述,扣眼钝针穿刺技术优于常规尖针穿刺技术,为动静脉内瘘患者透析穿刺减少了痛苦,本次临床观察样较少,长时间的临床效果及不良反应有待进一步的观察。

[1]王文娟,吴春燕,叶有新,等.穿刺方法对血透动静脉内瘘并发症的影响[J].中华护理杂志,2009,44(02):180-181.

[2]NKF-K/DOQI.Clinical practice guidelines for vascular access:update july 2006.Am JKidney Dis,2006(48):187-207.

[3]王小燕,吕萍.改良型钝针扣眼法在血液透析内瘘穿刺中的应用[J].国际移植与血液净化杂志,2014,12(04):30-33.

[4]詹艳华.疼痛患者疼痛评估及护理要点[J].医学信息,2013,26(04).

吕楠楠,大学本科学历。毕业于苏州大学。现为昆山市第一人民医院主管护师,已从事护理工作十二年,血透室工作已有七年余。