模块连接的建构思辨*

——基于模块化体系的建筑“设计—建造”研究

2016-02-06辛善超王志强

辛善超 王志强

模块连接的建构思辨*

——基于模块化体系的建筑“设计—建造”研究

辛善超 王志强

针对现阶段模块化建造品质问题,本文以模块连接缝隙为切入点,将模块化建造方式与密斯、路易斯·康的建构表达进行类比。通过案例分析与图解生成,研究从“皮”与“骨”的思考、模块的间隔两个层面对模块连接进行建构思辨,使模块连接呈现诗意建造逻辑的同时与设计系统相对接,进一步明确基于模块化体系的建筑设计结合建造的操作方式并完善其意义内涵。

模块;连接;结构;间隔;逻辑;“设计—建造”

0 引 言

模块作为一个半自律性的子系统①[1],将分离的构件集成一体,其直接作用在于简化现场操作流程,提升建造过程中的精致性与效率[2]。如同制造业等领域,模块化已被部分学者提升为方法论高度,作为学科内部应对设计与建造一体化操作的有效工具[3]。模块化建造在拥有诸多优势的同时,其异于传统建造的连接方式衍生一系列问题。在现阶段的模块化建筑操作中,存在的问题常被人们所忽略,而这直接导致模块化建筑与廉价、粗糙等特征联系于一起,在一定程度上阻碍了模块化建筑发展。本文基于模块化建造实例,以建构视角重新审视模块间的连接方法,剖析模块连接过程存在问题,并进行建构意义上的思辨,完善模块连接的指导策略与意义内涵。

1 模块连接的问题

模块连接的过程表现为杆件、板片、体块模块综合性连接操作②。模块多集成结构、围护、设备、管网系统,板片、体块模块多作为建造操作的基本对象,而实质上仍多以金属构件作为媒介,通过栓接、焊接进行模块之间的连接与固定。荷兰代尔夫特理工大学学生宿舍(students’ dormitory of DUT)沿用框架结构体系,首先建造内部混凝土核心筒及周围交通空间,而一层也以混凝土柱子为基础,使入口空间相对更加自由③。当建筑向二层发展,在核心结构基础上搭接预制钢构架,并使其与主体结构(核心筒)连接、固定,然后将预制单元模块进行安装,单元模块之间借助栓接将二者连接一起。待安装完成后,以其作为“支撑”进行上一层重复性搭接操作,以此类推完成整体操作,最终完成建筑饰面层与屋顶的处理[4](图1-2)。而在艺术性表达层面,模块连接节点较为复杂,建筑师常通过对构件精确包裹隐匿琐碎的连接节点并清晰展现连接逻辑④[5](图3),这仍是基于传统连接方式的建构思考,模块连接过程同样衍生异于传统连接操作的建构问题。

图1 荷兰代尔夫特理工大学学生宿舍建造过程分析Fig.1 process analysis of students dormitory construction of DUT

图2 模块安装过程Fig.2 module connecting progress

图3 香港汇丰银行对于模块的包裹Fig.3 wrapping module in HSBC construction

模块连接与饰面“材料”特性联系在一起,以板片模块为例,不同材质体系对应不同连接方式(图4)。共同存在的问题在于模块拼接常出现一道缝隙,这看似不可避免且不引人注意,但其仍是模块连接过程中值得商榷的问题。以砖饰面模块为例,模块在连接过程中产生一个矛盾的结果,这与建造本身无关,而是模块连接中对于建构思考的缺失。在集成的模块体系中,单一模块上红砖的搭接为工厂预制,其结果与现场操作无异。问题在于模块与模块之间相接的过程中形成一道明显的缝隙(图5),该缝隙使得建筑透漏出模块化操作的痕迹,由于对此缺乏思考使得模块交接处呈现粗糙之态,二者的对接关系同样与砖饰面传递的连续性、建构性内涵相悖。为了更加清楚地说明问题,研究以两个砖饰面建筑为例,一个是位于德国柏林(Berlin)由密斯·凡·德·罗(Mies Van der Rohe)设计的勒姆科院落住宅(the Lemke courtyard house),另一个是位于荷兰阿尔克马尔(Alkmaar)的一个示范区住宅。砖作为密斯早期住宅设计中重要的“饰面”材料,密斯通常以砖块为模数形成双层清水砖砌墙体的尺度和比例,通过英式十字方式砌筑,使建筑饰面呈现匀质的抽象实体。虽然该建筑中水平洞口上方的钢梁被隐藏于顺砖砌筑的墙体背后,在一定程度上削弱了建筑结构逻辑的表达[6],但从另一层面使建筑更加强化了建筑的连续性体验,并与建筑内部动态的空间形式相呼应(图6);在阿尔克马尔的示范区住宅中,围护系统同样采用红砖饰面,板块之间的连接处形成明显的缝隙(图5),饰面的连续性、建构性均被削弱,该方式并没有通过精确的细部展示材料的本质,从而无法使建筑得到艺术性升华。

如何解决模块化建造中的连接问题?是否仅仅如代尔夫特大学学生宿舍一般,通过“饰面”层的简单处理隐匿模块连接的缝隙?以建构视角,如何结合设计层面解决或规避问题?除了砖饰面外,金属、混凝土饰面模块连接的缝隙不可避免,如何使建造与建筑内在逻辑相适应?这引发了笔者将模块化建造与密斯、路易斯·康(Louis I Kahn)在建造问题上的处理进行类比,使模块化建造在精确性、效率性提升的同时呈现诗意内涵。

2 “皮”与“骨”的再思

对于问题的求解,研究将视角再次转向密斯的建筑中。以湖滨公寓(Lake Shore Drive)与西格拉姆大厦(Seagram Building)为例,建筑体现密斯对于“表皮”与“结构”这一对逻辑关系的探索。前者结构与表皮并未脱离,结构嵌入表皮形成非匀质化的立面;后者表皮与结构脱离使得二者在建造上相互独立,建筑在建造与表皮上真正实现了匀质化[7]。抛开是非上的探究,二者均体现密斯通过对建造逻辑的推敲使围护体系与结构体系传递诗意的建构关系(图7)。如以该视角审视模块连接逻辑,以混凝土、金属为饰面材料的模块,在缝隙不可避免的情况下使之与建筑内在逻辑相关联,这延续密斯关于“皮”与“骨”的探索方式。如在美国芝加哥当代艺术博物馆(Museum of Contemporary Art)设计中,建筑方形平面呈现网格化的组织逻辑。对于建筑围护体系设计,建筑师J P Kleihues使用铸铝板饰面体系,模块之间拼接的缝隙与建筑结构体系对应,即与结构柱对应的外部饰面是面宽较小的围护模块,而结构之间经再次划分形成两个理想正方形的模块体系;在转角处及分层交界处,同样采用与结构对应的过渡单元(图8)。博物馆延续湖滨公寓与西格拉姆大厦建构操作,并将二者优势兼收并蓄,围护模块的包裹将看似消极的缝隙转换为积极因素,建筑结构逻辑不仅得以清晰地展现,同时模块连接形成的网格式划分亦与建筑网格化逻辑相对应。

图4 不同材料板片模块的连接方式(a.金属材质;b.木材;c.混凝土材质)Fig.4 connection of different material panel module (a. metel; b. wood; c. concrete)

图5 板片模块对接产生的缝隙Fig.5 the gap in panel module connection

图6 勒姆科院落住宅Fig.6 lemke courtyard house perspective

图7 湖滨公寓(a)与西格拉姆大厦(b)的建构表达Fig.7 tectonic expression in Lake Shore Drive (a) and Seagram Building (b)

图8 芝加哥当代艺术博物馆模块与结构对位逻辑Fig.8 contrapuntal logic of module connection and structure in Museum of Contemporary Art

图9 模块连接步骤图解(a.将结构分为墙与楼板组成的板片系统;b.模块在工厂预制;c.现场组装;d.内、外覆盖层安装)Fig.9 diagram of module connecting step (a. dividing structure into wall and floor slab system; b. module prefabricating; c. field assembling; d. inside and outside surface course assembling)

图10 模块建造连接过程Fig.10 module connecting progress

与模块连接直接反映建筑逻辑的处理不同,模块化建造在模块连接完成后,通常对模块表面进行附加处理,隐藏模块连接的痕迹。对模块进行围护饰面的包裹近似于密斯在西格拉姆大厦中的处理,这并非对建造逻辑的视而不见。密斯通过将“皮”与“骨”的分离形成匀质化的立面,其背后依托于表皮与结构甚至转角处理的建构支撑。对于模块化建造而言,部分模块表面的包裹,使建筑摆脱传统模块化建筑姿态,从而更趋同于传统建筑形式,隐藏其后的是与精确、高效建造相对应的模块连接逻辑。安德烈·德普拉泽斯(Andrea Deplazes)在瑞士一个住宅设计中,建筑以木质板片模块进行建造操作。模块以横截面为60 mm×120 mm或80 mm×160 mm的木条构成肋条,形成整体上的结构支撑,其间填充以保温纤维,木质板片结构以模块化方式进行工厂预制,然后直接运输到现场借助起重机进行吊装。模块之间预设卡槽,借助于钉接或螺栓连接。待模块现场组装完成后,以木瓦片对建筑进行包裹(图9-10)。建筑表皮匀质的木片遮蔽了模块连接的缝隙,观者甚至从建筑外部觉察不出模块化操作的痕迹。木片的材料属性本能地使人将其与木建筑联系于一起,人们似乎能够揣测到隐匿表皮背后的结构逻辑。除此之外,与彼得·卒姆托(Peter Zumthor)在圣本尼迪克教堂(Sogn Benedetg Chapel)围护体系建构处理相似(图11-12),住宅外部的层叠木片与板片模块成一定角度进行连接,围护体系并非对模块体系简单的包裹,其自身亦具有诗意的建构内涵。

上述两种方式应以不同材料为基础的模块化连接操作,但二者本质上均未将结构逻辑或连接方式本真地展现,这亦是密斯与路易斯·康、约翰·伍重(Jorn Utzon)等建筑师对待建构问题的不同观点,康在建造中强调“事物的区分”,即以不同材料的连接传递建筑的建构逻辑,这同样对模块连接具有启示意义。

3 模块的间隔

图11 饰面节点及建筑外观Fig.11 the detail of surface construction and building perspective

图12 圣本尼迪克教堂饰面Fig.12 surface of Sogn Benedetg Chapel

模块的间隔是指模块单元之间相互脱离,并引入另一种体系作为连接体将其相连而形成模块相间隔的模式。模块与连接体通常以两种饰面材料呈现,形成外在形态上的差异。回到前文所述的问题,对于砖饰面模块的缝隙问题同样可借助于模块的间隔予以解决。德国斯图加特大学建筑馆清晰地展现了结构系统和围护系统的理性逻辑。在外立面中,混凝土结构柱子之间由玻璃、混凝土板进行填充;内部同样可见结构柱与砖墙饰面的区分(图13)。照常理推断,中间的围护系统并不应该使人察觉到预制板片的拼接,但由于跨度过大,内部模块在连接过程中仍产生一道缝隙。而这种情况本可以结合门、窗等设计形成模块的间隔抑或使用半成品围护板片系统,最后整体对外墙饰面进行砖砌筑予以避免。同样,如果延续多米诺体系,结构体系并非外在显现,立面相对灵活,可借助材料间的置换设计如实体模块与玻璃、格栅的连接,通过不同类型围护体系的组织弱化单一围护体系所带来的模块之间的连接问题。而这种间隔的处理方式并非限于对砖饰面模块单元间的连接处理,如瑞士库尔(Chur)奥托广场综合楼(Ottoplatz)通过模块的间隔处理在规避模块连接问题的同时,对应建筑的结构逻辑。

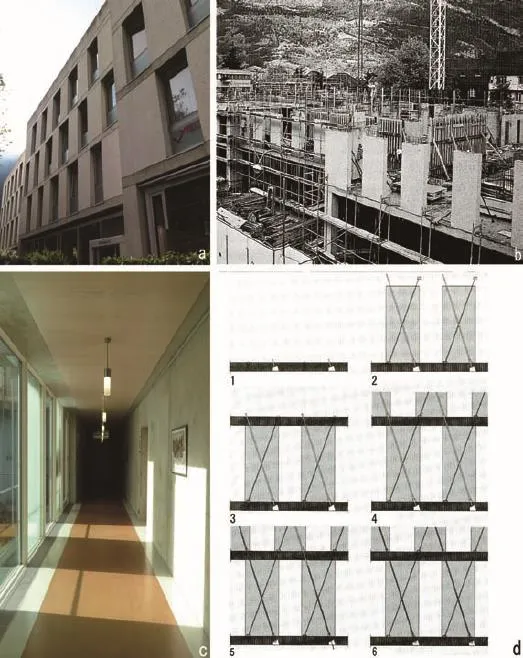

在奥托广场综合楼设计与建造中,结构工程师约格·康策特(Jürg Conzett)与建筑师另辟蹊径,整体建筑在剖面上呈现一种特殊的结构概念,即底层以中间剪力墙及交通核结构对整体进行支撑,二层以上则是以混凝土板片进行逐层建造;建筑的混凝土模块单元作为预制产品,将结构体系与围护系统集成一体并整合隔声、放热等基本功能,同时对模块外部进行喷砂打磨处理以增强模块饰面的精致性;而内部混凝土直接作为表面,展现材料的质感辅以简约的处理,形成注重材质本身的空间(图14)。模块的间隔排布使得缝隙问题迎刃而解,整个建筑初一看并非与众不同,但仔细品味后建筑却散发出不同寻常的魅力。这缘于模块在间隔排列的同时,其系统内部预留了交叉拉索杆件,其中一条与地基楼板相固定,而另一方向拉索则与其上层的模块相连,整体操作完成后进行整体固定;在建筑中部,由于结构作用相对较弱,部分模块不需拉索进行固定因而其面宽进行适当缩减,进而增大窗户的尺寸。而对于转角处理为直接展现模块自身厚度,交错的设置使两个界面具有一定连续性。模块的间隔并非简单地将模块进行分离,间隔的模块依据受力程度不同宽度不一,这从更深层面赋予模块连接以组织逻辑。

图13 斯图加特大学建筑系馆内部饰面(结构柱将砖饰面分隔处理;砖模块对接形成缝隙)Fig.13 inside surface of Architectural Department Hall, University of Stuttgart

图14 a.奥托广场综合楼外观;b.建造过程(板片的安装);c.建筑室内(混凝土板片安装后几乎不处理);d.结构体系安装步骤示意Fig.14 a. ottoplatz perspective; b. construction progress (panel connection); c. interior (concrete panel without treatment); d. structure system connecting step

4 结 语

“连接”作为建造最基本内容,兼具操作性与艺术性双重内涵。模块连接在满足建造基本需求的同时,将其置于建构维度重新审视,使模块化建造在具备精确、高效等诸多优势基础上与艺术表达相对接,从而扭转人们对待模块化建筑的传统观念。模块连接的建构思辨是对模块化建造逻辑的探索,戈沃克·哈图尼安(Gevork Hartoonian)在Ontology of Construction中通过对原始建筑的研究,指出“清晰的结构指向对应的形式,构件之间交接明确合理,……材料的运用符合其本性”是建筑展现其建造逻辑的基本方式[8]。该论点对于模块化建筑同样适用,依据材料属性不同,模块连接传递建筑自身的内在逻辑。与此同时,该过程不囿于将模块连接简化为只针对建造层面的片面求解,而应将之嵌入设计系统内,实现设计与建造的统筹思考,从而进一步明确基于模块化体系的建筑“设计—建造”的操作方式并完善其意义内涵。唯有如此,才能实现模块化操作的意义,真正将模块化作为“设计—建造”行之有效的方法应用于建筑操作中。

注释:

① 青木昌彦在《模块时代:新产业结构的本质》中指出“模块是指半自律性的子系统,可通过和其它同样的子系统按照一定规则相互联系而构成的更加复杂的系统”,参见参考文献[1]。模块的“半自律性”指其具有一定自主性,但需遵循事先制定的设计规则。

② 香港中文大学顾大庆教授在《空间·建构·设计》书中将杆件、板片、体块作为三种基本的空间限定要素,将设计还原为对最原始的元素进行组织与设计,研究在其基础上以模块化视角进行重新诠释:杆件模块如同“杆系”,是一个组合的概念;板片多指二维层面的墙体系统;体块指三维层面的建筑单元。

③ 宿舍的一层入口处包含门厅及相关商业功能,该部分并非模块化操作,同样采用现浇混凝土柱子,并形成对上部钢框架体系的支撑。

④ 香港汇丰银行办公楼以钢结构为主体,钢框架体系及构件连接会衍生一系列问题,首先由于构件元素过多,连接节点琐碎,在外观上没有体现出简洁与协调;其次,铁构件长期暴露在外,热胀冷缩及易燃均是不利因素,对建筑整体产生隐患。诺曼·福斯特(Norman Foster)使用5 mm厚金属铝板对每一构件精确包裹,隐匿琐碎的连接节点而连接逻辑仍清晰地展现出来。

[1] 青木昌彦, 安藤晴彦. 模块时代:新产业结构的本质[M]. 周国荣, 译. 上海: 上海远东出版社, 2003: 5.

[2] SMITH R E. Smith. Prefab architecture: a guide to modular design and construction[M]. New Jersey: John Wiley& Sons, Inc., 2010: vii-ix.

[3] 辛善超, 孔宇航. 当代建筑“设计—建造”关联性及运行流程研究[J]. 建筑师, 2015(03): 17-23.

[4] Mecanno architecten. Studenten wohnheim in Delft[J]. Detail, 2012(06): 632-636.

[5] DAVIES C. Building the Bank[J]. The Architectural Review, 1986(04): 84.

[6] 肯尼斯·弗兰姆普敦. 建构文化研究[M].王骏阳, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 169.

[7] 汤凤龙. “匀质”的秩序与“清晰的建造”[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.

[8] HARTOONIAN G. Ontology of Construction[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994: 81-90.

图片来源:

图1:王璐(代尔夫特理工大学研究生)提供.

图2:Mecanno architecten. Studenten wohnheim in Delft[J]. Detail, 2012(06): 636.

图3:Colin Davies. Building the Bank[J]. The Architectural Review, 1986(04): 84.

图4:作者依据Gerald Staib, Andreas Dorrhofer, Markus Rosenthal. Componets and Systems Modular Construction: Design, Structure[M]. New Technologies, Basel: Birkhauser, 2008: 111, 122改绘.

图5-6、13:作者拍摄.

图7:肯尼斯·弗兰姆普敦. 建构文化研究[M].王骏阳, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 199.

图8、11:Gerald Staib, Andreas Dorrhofer, Markus Rosenthal. Componets and Systems Modular Construction: Design, Structure[M]. New Technologies, Basel: Birkhauser, 2008:223,127.

图9-10:Andrea Deplazes. Constructing Architecture: Materials Processes Structures a Handbook[M]. Basel: Birkhauser, 2005: 79, 101.

图12:Thomas Durrisch. Peter Zumthor 1985-2013(volume1)[M]. Verlag Schei degger & Spiess AG, 2014: 60.

图14:a, c:作者拍摄;b, d: Mohsen Mostafavi. Structure as Space: Engineerning and Architecture in the Works of Jurg Conzett and His Partners[M]. London: AA Publications, 2006: 43-44.

Tectonics Reflections of Module Connection—Research on Architecture “Design with Construction” Based on Modular System

XIN Shanchao, WANG Zhiqiang

Aiming at the existing problems in modular construction, the article compares modular construction with Mies and Louis Kahn’s tectonic expression from a point of the gap in module connection. By applying the method of case study and diagram generating, the research gives the tectonics reflections in module connection from the aspect of thought about“skin & bone” and the interval of module, in order to make module connection present poetic logic of construction and align with the design system, while further clarifying and enriching the significance of combining architectural design and operation that architecture “design with construction” which based on modular system.

Module; Connection; Structure; Interval; Logic; Design with Construction

TU-023

A

2095-6304(2016)06-0023-06

10.13791/j.cnki.hsfwest.20160605

2016-11-02

(编辑:李方)

* 国家自然科学基金资助项目(51608353、51378333);高等学校学科创新引智计划低碳城市与建筑创新引智基地资助项目(B13011)

辛善超: 天津大学建筑学院,讲师,334830535@ qq.com

王志强:天津大学建筑学院,博士研究生

辛善超, 王志强. 模块连接的建构思辨——基于模块化体系的建筑“设计—建造”研究[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(06): 23-28.