反射共偏移地震勘探技术在矿井地质异常带探测中的应用

2016-01-31查华胜甘志超兰鹏波王宗涛

查华胜,甘志超,兰鹏波,王宗涛

(1.安徽省惠洲地质安全研究院股份有限公司,安徽 合肥 230088;2.天地科技股份有限公司 开采设计事业部,北京 100013)

反射共偏移地震勘探技术在矿井地质异常带探测中的应用

查华胜1,甘志超2,兰鹏波1,王宗涛1

(1.安徽省惠洲地质安全研究院股份有限公司,安徽 合肥 230088;2.天地科技股份有限公司 开采设计事业部,北京 100013)

[摘要]采用反射共偏移地震勘探技术,对陈蛮庄煤矿3404工作面矿井地质异常带进行探测。通过利用相同道间距多次覆盖观测系统进行数据采集,压制干扰波,提高信噪比,保留了原始地震资料的动力学以及运动学特征。根据后期打钻验证,探测区3404工作面内的地震反射异常条带实际为DF24断层网面内发育的隐伏断层构造。预测结果真实地反映了工作面内实际地质构造情况,确保了陈蛮庄煤矿的安全开采和生产。

[关键词]矿井地质构造;地震勘探;反射共偏移;射线平均速度;偏移成像

Application of Reflection Common-offset Exploration Technology in Mine Tectonic Detection

[引用格式]查华胜,甘志超,兰鹏波,等.反射共偏移地震勘探技术在矿井地质异常带探测中的应用[J].煤矿开采,2015,20(6):27-30.

如何准确、高效获得各种地质构造的具体空间位置及其延展情况,是煤矿安全生产迫切需要解决的地质问题。地震勘探是查明地下地质构造的一种最有效的方法,即基于岩石的弹性差别,利用人工方法激发地震波,研究地震波在地层中传播的情况,以查明地下地质构造的空间分布、构造形态等[1]。基于大量的矿井地质构造探测实验表明,反射共偏移地震勘探技术具有探测准、操作简便、成本小等特点,对煤矿安全建设和生产具有极大的指导意义。

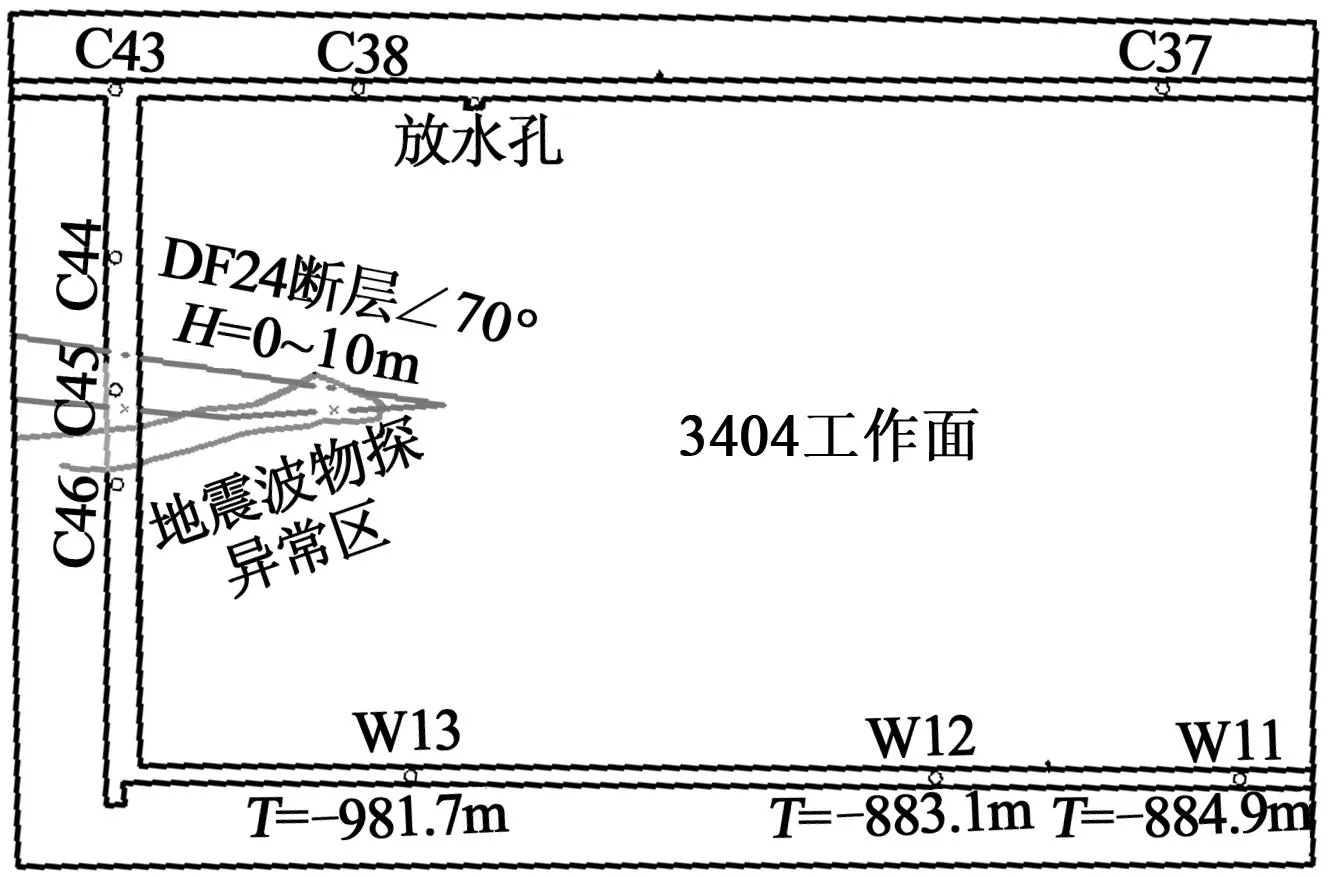

陈蛮庄煤矿3404工作面正处于回采阶段,为确保其切眼顺利施工,需查明回采工作面前方100m工作范围内地质构造发育情况。

1地质概况

3404工作面3煤层为焦煤,煤岩层为单斜构造。煤层总厚度2.5~5.0m,平均3.4m;倾角25~32°,平均27°。基于前期三维地震资料以及地质资料分析,巷道掘进过程中有一个3煤异常区,表现为煤层逐渐变薄、分层、顶板较破碎,局部顶板有淋水现象,淋水水量沿掘进向前延伸方向逐渐变小;工作面内发育有DF24断层,倾角70°,断距0~10m,无陷落柱、古河流冲刷等地质现象。

2反射共偏移地震勘探技术

2.1基本原理

反射地震勘探是利用地层介质的弹性和密度差异[2-3],通过观察和分析地层介质的地震响应,继而推断地下地质构造性质和形态,具有勘查精度高、分层详细等特点,优于其他地球物理勘探方法。反射共偏移地震勘探技术是反射地震勘探的一个分支,是在共反射点方法的基础上选择一个最佳偏移距来进行地震探测,即依据地震反射波勘探原理,在单边排列分析基础上选定最佳偏移距(最佳反射窗口),采用单道或多道叠加覆盖观测系统小步长顺移前进采集地震数据[4-5]。由于该方法在进行地震资料处理时,不需要动校正处理,从而保留了原始地震资料的动力学以及运动学特征,提高了地下地质构造的细节再现性[6]。

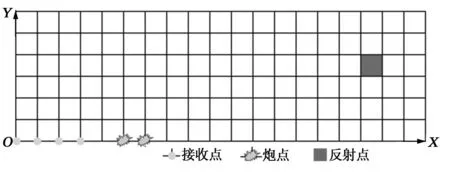

反射共偏移地震勘探技术中的单边排列观测系统是指仅在接收点排列一侧进行震源激发以及地震数据接收,图1为单边排列多次覆盖观测系统示意。其中单边排列接收道数为R、道间距为I、偏移距为O、移动步距为P。根据几何地震学可知,探测界面为水平时其反射段长度L=I·(R-1)/2。当反射段长度L大于移动步距P时,反射段会出现多次覆盖。

图1 单边排列多次覆盖观测系统示意

2.2数据采集

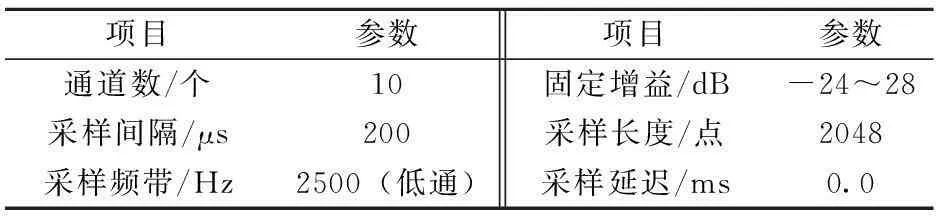

根据研究区探测概况,基于单边排列多次覆盖观测系统,以200g炸药作为激发震源,选用KDZ1114-3型便携式矿井地震仪以及TZBS系列(主频为100Hz)传感器进行地震数据采集。仪器采集参数设置如表1所示。

表1 仪器采集参数设置

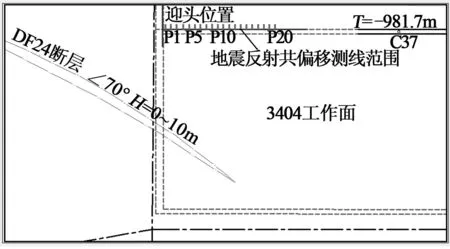

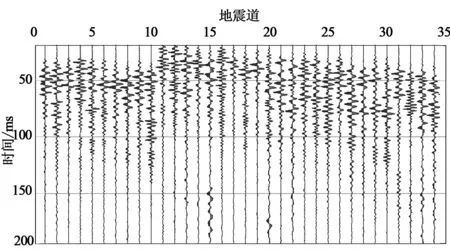

基于对现场探测区域地震地质条件的噪声调查结果,并结合井下实际工作条件,选择出了最佳共偏移接收窗口以及窗口内的检波器间距,将采用10道(接收道数R)共偏移连续追踪的方式进行地震反射数据采集。炮点震源以及检波器均布置于3404工作面轨道巷,第1炮点距离迎头2m,激发间距为5m,道间距I为1m,偏移距O(第1道检波器与炮点之间距离)为20m,移动步距P为5m。为了使预测结果更加接近实际的巷道地质构造形态,进行数据处理时将以实测点距带入运算。现场地震勘探布置如图2所示,反射共偏移原始地震数据如图3所示。

图2 反射共偏移地震勘探现场布置

图3 反射共偏移原始地震数据

2.3数据处理

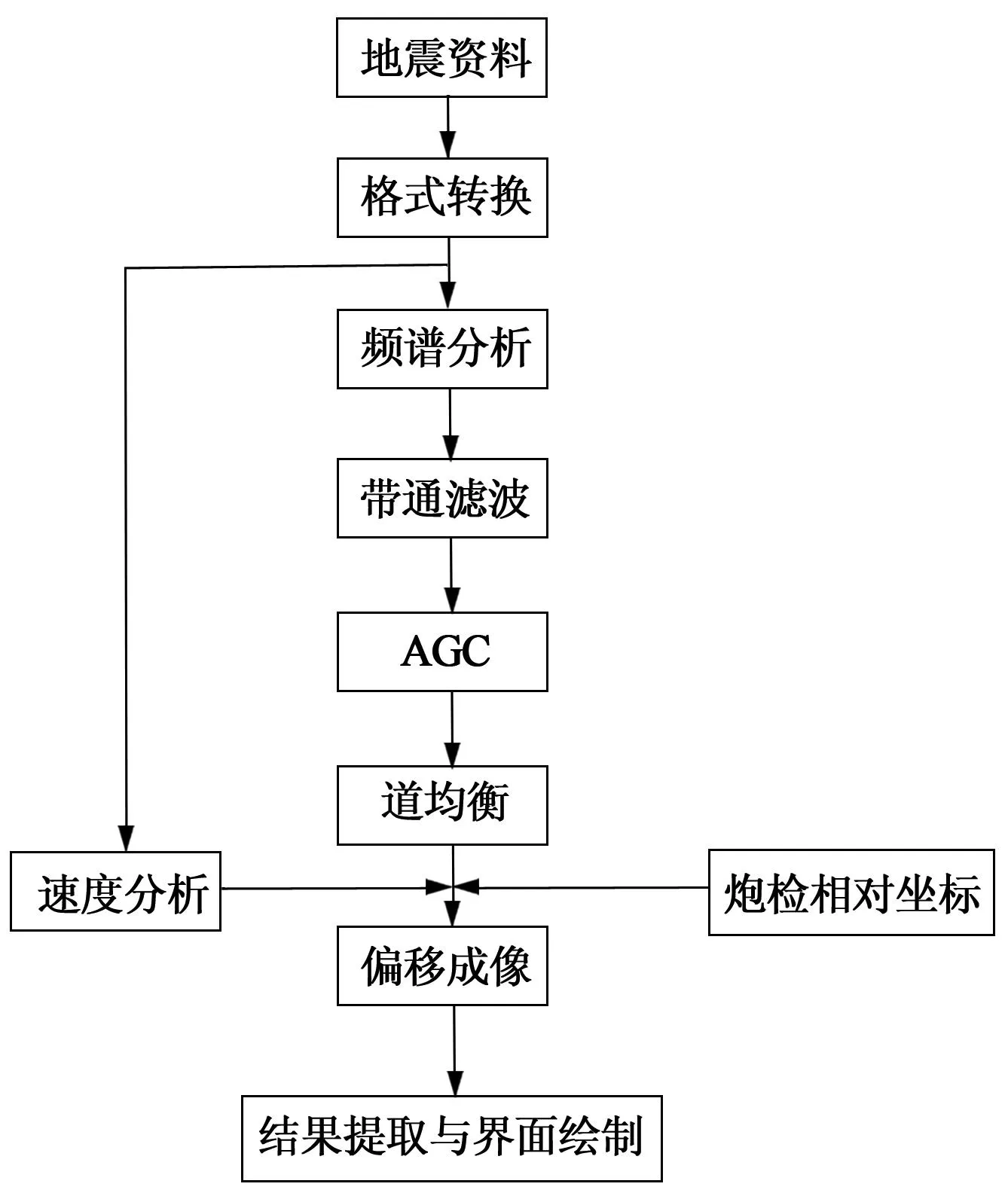

反射共偏移原始地震数据可分别从时间域和深度域进行分析,将时间域地震信息转化为深度域地震信息,结合实际地质资料,并以深度域反射相位同相轴追踪对比进行地质解释,最终形成其地质剖面。具体数据处理流程如图4所示。

图4 数据处理流程

2.3.1时间域

反射共偏移原始地震数据为一时间域地震剖面,基于KDZ2.8软件平台进行地震数据处理,主要过程:地震信号录入、数据格式转换、预处理、数字滤波、修饰处理、偏移剖面形成与显示等。其中预处理包括文件拼接、道集重排、振幅平衡、静校正、二次采样等;修饰处理包括空间混波、变换、平滑处理等。

2.3.2深度域

为更容易识别矿井地质构造空间形态,对时间域地震资料进行速度分析、偏移成像处理,使其转化为深度域地震信息,继而结合研究区已知地质资料进行地质解释。其中,关键步骤有:建立相对坐标系、定义射线平均速度、确定偏移范围。

(1)建立相对坐标系建立震源激发点与检波点的相对空间笛卡尔坐标系,需要按照实际采集时炮点与检波器的相对位置进行定义。本次反射共偏移地震勘探的坐标零点定义在距3404工作面轨道巷迎头22m处位置。

(2)定义射线平均速度在将时间域地震信息转化为深度域地震信息时,需要确定偏移速度,即定义射线平均速度,它会随探测深度、炮检距的变化而变化。在进行反射共偏移地震勘探时,理论中的偏移速度是不同地震道需要应用不同偏移速度,但是基于实际运算量的限制,当炮检距变化较小时,将采样均方根速度作为实际偏移速度。经多次反射共偏移地震勘探实验表明,所获得的叠加剖面与矿井巷道实际地质情况相符,应用效果较好。

均方根速度可由地震的速度谱资料进行求取。当煤岩层倾角较小时,均方根速度VR近似等于叠加速度Va;当倾角较大时,需要进行倾角校正,倾角校正公式为:

式中,Δt0/Δx为水平叠加时间剖面上反射同相轴的斜率。

(3)确定偏移范围当偏移范围大于反射点偏移距时,偏移归位的地震剖面才与实际地质情况相符。反射点偏移距是记录垂直反射的接收点与地下反射点之间的水平距离,用OO′表示,见图5。

图5 反射点偏移距计算

基于研究区地质概况及利用KDZ2.8软件对原始地震资料的处理结果,偏移成像参数见表2。

表2 偏移成像参数表

确定研究区偏移范围后,需要对其进行网格划分,其中网格密度将依据勘探精度进行选取。在将探测范围以单元格形式离散后,每一个单元格都可以被定义为地震波场的一个反射点,由这一点对应各震源所形成的道集即可称为共像点地震道集,如图6所示。

图6 反射共偏移地震勘探探测模型离散化

3应用效果分析

通过前期地面三维地震勘探方法获取了3404工作面地质构造变化信息,但其具有对某些小地质构造定义不准的局限性,因此需要使用反射共偏移地震勘探技术在井下对其进行探测确认。

经过地震反射共偏移处理后,可以根据深度域地震信息剖面进行反射相位同相轴的追踪对比,并结合实际地质资料进行地质解释,形成最终符合实际巷道地质情况的地质剖面。通常情况下,若探测区域内存在较大的近似走向断层或采空区等地质构造,那么在地震记录上将会表现出高振幅(能量),即表示有很强的能量经地质界面被反射。因此,异常地质界面的具体位置则可以根据每一组反射波的旅行时间以及偏移速度进行确定。

本次研究区地震资料主频信号丰富,范围在50~450Hz之间,且采集的地震数据质量较好。3404工作面探测区域原始地震资料经反射共偏移处理后,地震解释成果如图7所示,其中DF24断层是基于前期地面三维地震资料解释而得。

从图中可以看出,探测区内存在一地震反射异常条带(虚线区域),结合该区实际地质资料,初步推断为构造异常带,可能存在隐伏断层或煤层破碎带。经后期打钻验证,该构造为DF24断层网面内发育的隐伏断层构造。

图8为反射共偏移地震处理成果图。

图8 反射共偏移地震处理成果

DF24断层是后期井下揭露,从图8中可以看出,反射共偏移地震勘探方法很好地弥补了地面三维地震方法对矿井某些小地质构造定义不准的局限。

陈蛮庄煤矿3404工作面地质异常带反射共偏移地震勘探效果较好,符合巷道实际地质情况,确保了该工作面切眼的顺利施工及煤矿的安全开采。

4结论

(1)根据工作面实际地质情况,采用反射共偏移地震勘探方法对3404回采工作面前方100m工作范围内的地质构造进行探测,该方法弥补了地面三维地震方法对矿井某些小地质构造定义不准的局限。

(2)采用小道间距的多次覆盖观测系统的偏移成像地震勘探技术,通过多道接收地震数据,并定义出射线平均速度,将地震时间剖面转化成深度空间剖面,从而压制干扰波,增强有效波,提高了地震资料的信噪比,与陆地声纳技术较相似。

(3)在对射线平均速度进行定义时,必须要进行工作面基础数据采集工作,目的是获得煤岩体介质的速度参数,继而提高地质成果解释的准确性。可以利用钻孔波速测试方法进行获取,或者根据研究区其他物探资料进行确定。

(4)反射共偏移地震勘探处理中,由于不需要对原始地震资料进行动校正处理。因此,其保留了原始地震反射波的许多原有特征,即其动力学以及运动学特征,从而提高了地下地质构造的细节再现性。

[参考文献]

[1]陆基孟.地震勘探原理[M].北京:石油大学出版社,1993.

[2]段天柱,赵洪月,胡运兵,等.煤矿掘进巷道地震反射波超前探测技术及应用[J].矿业安全与环保,2013,40(2):80-82.

[3]杨思通,程久龙.煤巷地震超前探测数值模拟及波场特征研究[J].煤炭学报,2010,35(10):1633-1637.

[4]张平松,刘盛东,李培根.井巷煤岩体内构造特征反射波探测技术与应用[J].矿业安全与环保,2006,33(6):43-46.

[5] 杨希瑞,刘志文,王萍,等.反射共偏移探测技术在提高煤炭采出率中的应用[J].煤炭科学技术,2007,35(4):34-36.

[6] 李文辉,高锐,王海燕,等.深地震反射剖面构造信息识别研究[J].地球物理学报,2012,55(12):4138-4146.

[7]杨思通.矿井巷道地震超前探测三维全波场数值模拟与探测方法研究[D].青岛:山东科技大学,2011.

[8]毛宁波,戴塔根.地震放像与空间成像、医学成像的交叉与融合[J].地球物理学进展,2003,18(4):643-646.

[9]聂鹏飞.地震勘探噪声压制方法研究与应用[D].长春:吉林大学,2012.

[10]裴志峰.地震勘探找煤[J].科技信息(科学教研),2007(25):558.

[11]毛惠庚.二维地震勘探在新疆准东煤田普查中的应用[J].科技信息,2010(3):31-32,45.

[作者简介]查华胜(1986-),男,安徽安庆人,助理工程师,主要从事地震、电法勘探技术研究。

[DOI]10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2015.06.007

[收稿日期]2015-03-13

[中图分类号]TD166;P631.4

[文献标识码]B

[文章编号]1006-6225(2015)06-0027-04