承唐启宋的五代燕乐——以冯晖墓乐舞图像为例

2016-01-19贾嫚

贾 嫚

(陕西师范大学 音乐学院, 陕西 西安 710119)

承唐启宋的五代燕乐

——以冯晖墓乐舞图像为例

贾嫚

(陕西师范大学 音乐学院, 陕西 西安710119)

摘要:以胡乐为主的唐代燕乐,自中晚唐后,逐渐发展成为以汉乐为主导的新的中国化燕乐,即定型于宋代的燕乐。这一转变过程,在陕西出土的五代冯晖墓乐舞图像中有着清晰反映,它既是“承唐启宋”的活标本,也是社会变革的真实反映,更是乐舞艺术宛转分流时的瞬间再现,具有十分重要的史学价值和艺术研究价值。

关键词:五代;冯晖;燕乐

燕乐,即燕飨之乐,是隋唐时期宫廷内用于宴饮娱乐欣赏的歌舞音乐,也称宴乐、乐,有广义、狭义之分。狭义者,专指唐十部乐中张文收之“乐”,后又囊括了十部乐;广义者,则包括了雅乐之外的所有音乐,如日本学者林谦三所言:“不问是胡是俗,凡隋高祖之七部乐、炀帝之九部乐、唐之九部乐、十部乐及坐、立部伎等,皆可称为燕乐。”[1](P3)

安史之乱以后,胡乐、汉乐逐步合流,中晚唐后愈为深入,一直至宋,从唐初的雅、胡、俗三乐,到中晚唐至宋的雅、俗之分,燕乐随着时代的变迁发生了诸多变化。正如宋人沈括所言:“外国之声,前世自别为四夷乐。自唐天宝十三载,始诏法曲与胡部合奏。自此乐奏全失古法。以先王之乐为雅乐,前世新声为清乐,合胡部为宴乐。”[2](P38)五代冯晖墓出土的乐舞图像多沿袭唐代燕乐模式,并呈现出新的形态,具有“承唐启宋”的典型特征。结合文献记载,本文拟在前人研究基础上①参见以下成果:丘琼荪《燕乐探源》,上海古籍出版社1989版;杨忠敏、阎可行《陕西彬县五代冯晖墓彩绘砖雕》,《文物》1994年第11期;罗丰《五代后周冯晖墓出土彩绘乐舞砖雕考》,《考古与文物》1998第6期;关也维《唐代音乐史》,中央民族大学出版社2005年版;耿占军、杨文秀《唐代长安的乐舞与百戏》,西安出版社2007年版;周伟洲《五代冯晖墓出土文物考释》,《中华文史论丛》2012年第2期,上海古籍出版社;贾嫚《“柘枝”从唐到宋之迭嬗》,《文艺研究》2013年第8期。,以冯晖墓乐舞图像为主要考察对象,对唐代燕乐在五代的发展作进一步探讨。

一

1992年4月,陕西咸阳文物考古所工作人员在陕西彬县底店乡前家嘴村冯家沟发掘整理了五代后周冯晖墓。冯晖,“字广照,邺都高唐人也”[3](P62),生于唐昭宗乾宁元年(894),卒于后周太祖广顺二年(952),葬于后周世宗显德五年(958),足寿五十九。冯晖戎马一生,“备历辛勤,尚经险阻,职列从微而至著,行藏自下而升高”[3](P63)。历任朔方军节度使、中书令,后汉高祖刘知远加其为“同中书门下平章事”,此实为宰相者,唐至宋初皆一贯之。后周赐其官爵名号,卒后又封赠“卫王”。一生历后梁、后唐、后晋、后汉、后周五代,是五代时期重要的历史人物。不仅如此,冯晖家族还是“以血缘关系为主体的独立藩镇”*冯晖在朔方军掌管军权,其七个子、侄、外甥等在朔方军内担任要职,朔方军的军政、司法、刑狱、祭祀等相关事务,均由冯晖及其子弟亲属掌管,形成一个由家族成员组成的权力集团,长期据有灵武等地,五代时期冯晖掌管的朔方军已嬗变为以血缘关系为主体的独立藩镇。,与五代时期大多数藩镇相一致,权重中枢,割地为王。

冯晖墓位于渭北高原沟壑纵横的半山腰上,墓外形制“聚土为陵”,墓内结构宏大复杂,在墓室甬道东、西两壁发现一组乐舞图像,以壁画与砖雕彩绘的刻画手法,把乐舞表演瞬间留存下来,此组乐舞图像所处位置和表现内容为墓主生前享乐场景再现,乐舞配置规格较高,是迄今为止出土五代文物资料中保存乐舞图像最为丰富的墓葬。

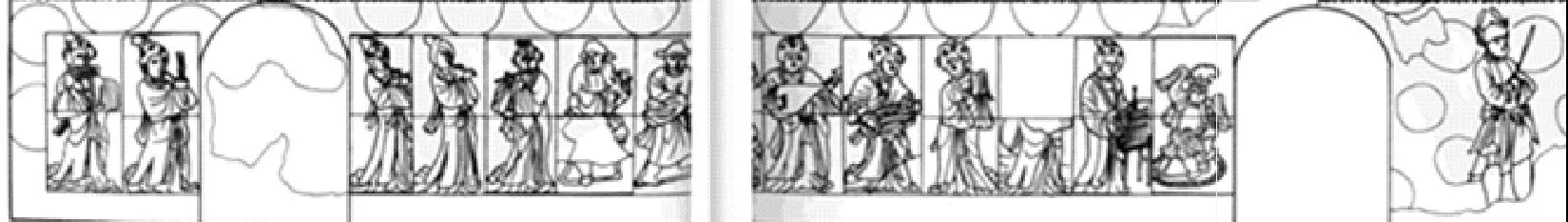

图1 东壁男伎乐舞图

图2 西壁女伎乐舞图(图1、图2来源:咸阳市文物考古研究所《五代冯晖墓》,重庆出版社2001年版,插页图十二、图十三)

乐舞图像为青砖浮雕相拼,上下两块拼合为一个完整乐舞人物形象,镶嵌在墓室甬道东、西两壁。这组砖雕彩绘乐舞图像原有56块,共组成28位乐舞伎人,因盗扰缺损,仅存54块。东壁绘男伎(图1),西壁绘女伎(图2),两壁各绘伎人14人,两两对应,均朝着一个方向,起舞弄乐,其中致辞者2人,舞伎6人,乐伎22人。

冯晖墓彩绘砖雕乐舞图像所示,东、西壁第一人系壁上所绘之“致辞者”,即宋代所俗称之“竹竿子”,东壁绘男伎(图3),西壁绘女伎(图4),图中两伎斜持竹竿,屏气待乐。在“致辞者”后面有花冠舞伎,东壁男伎(图5)与西壁女伎(图6),两伎头戴一扇形缀珠高冠,翩翩而舞。

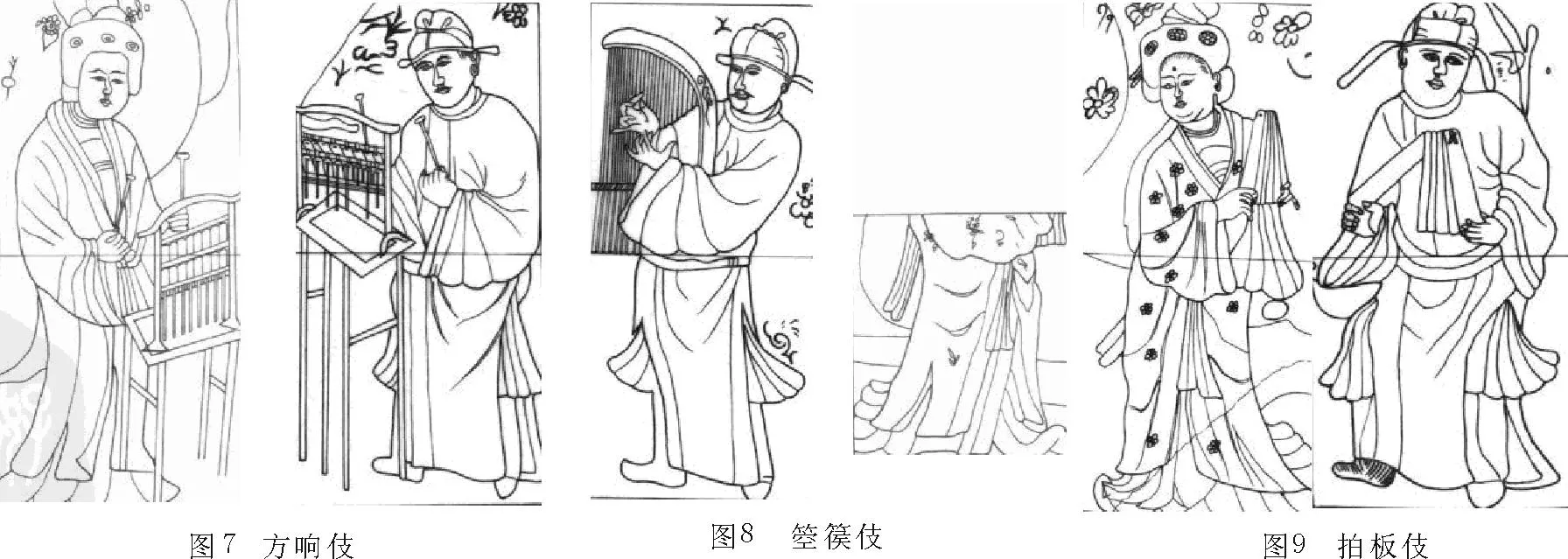

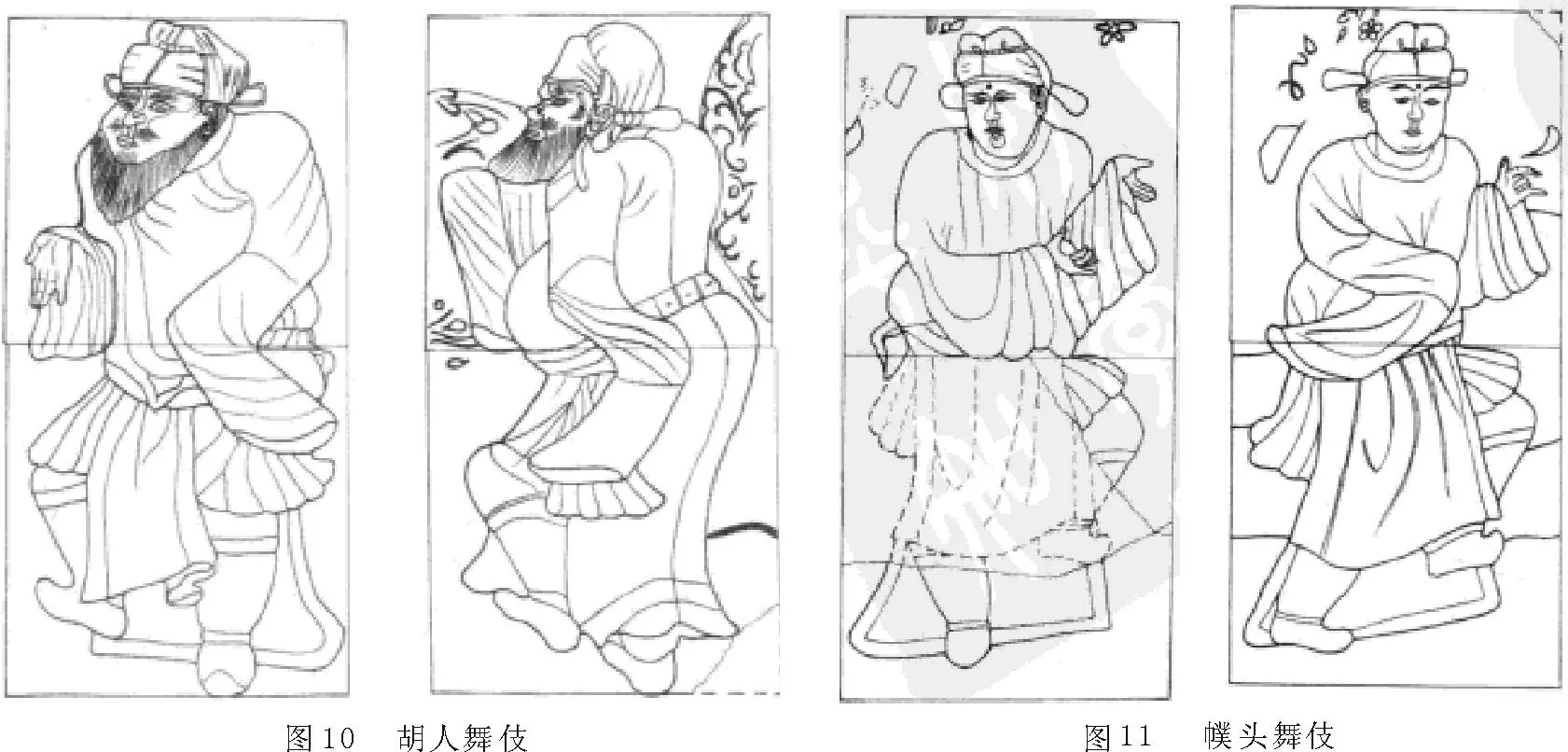

在“花冠舞伎”后面,紧跟众乐伎和舞伎。东壁依次为方响伎(图7)、箜篌伎(图8)、拍板伎(图9)、腰鼓伎、琵琶伎、大鼓伎、两胡人舞者(图10)、横笛伎、筚篥伎、横笛伎、笙伎、排箫伎;西壁依次为方响伎(图7)、竖箜篌伎(图8)、拍板伎(图9)、腰鼓伎、琵琶伎、大鼓伎、幞头舞者(图11)、横笛伎、小筚篥伎、大筚篥伎、笙伎、排箫伎。

二

五代冯晖墓乐舞图显示出胡乐在进入中原后逐渐汉化的过程。其乐舞配置、乐器组成、伎人服饰、乐姿舞态等多沿袭唐代乐舞的一些程式,又萌生出宋代队舞的一些形态,这种组合明显有唐宋两朝一些昭示性因素,但又与两者有所区别。

(图3来源:咸阳市文物考古研究所《五代冯晖墓》,重庆出版社2001年版,彩版四十四)(图4来源:咸阳市文物考古研究所《五代冯晖墓》,重庆出版社2001年版,图版四十五)(图5来源:咸阳市文物考古研究所《五代冯晖墓》,重庆出版社2001年版,图版二十三)(图6来源:咸阳市文物考古研究所《五代冯晖墓》,重庆出版社2001年版,图版四)

(图7来源:咸阳市文物考古研究所《五代冯晖墓》,重庆出版社2001年版,第16、20页)(图8来源:宝鸡市考古研究所《五代李茂贞夫妻墓》,北京科学出版社2008年版,第16、20页)(图9来源:咸阳市文物考古研究所《五代冯晖墓》,重庆出版社2001年版,第17、21页)

(一)竹竿子

冯晖墓东、 西壁各有一竹竿子形象。 东壁男伎身穿圆领红色宽袖长袍, 浓眉、 深目、 隆鼻、 络腮胡子, 胡人模样, 头戴黑色翘脚幞头, 侧身斜立, 双手于胸前执一竹竿。 西壁女伎面庞丰腴、 细眉、 巧鼻、 小口紧闭, 身着红色竖条圆领宽袖长袍, 头戴黑色长脚幞头向上翘起, 上有一花结束之, 面颊有桃色晕染, 双手于胸前执一竹竿, 神情淡然。 两名男女竹竿子形象立于乐舞队列最前面,似乎带领乐舞队伍准备入场表演。

冯晖墓彩绘砖雕竹竿子形象,又称作“致辞者”,在乐舞表演中起着帮助欣赏者进一步解读乐舞内容的导示作用,有“先导乐意”之功能。贞元年间(785~805),雍羌遣弟向德宗献其国乐时,“初奏乐,有赞者一人先导乐意,其舞容随曲”[4](P6314)。除此之外,又兼音乐表演的指挥以及舞蹈队伍的“勾队”(上场表演)、“放队”(下场结束),在整场乐舞活动中起着串联始终的重要作用。

唐代“致辞者”手中已有执物,有“麾”也有竹竿子。《旧唐书》云:“若大祭祀宴奏于廷,则升堂执麾以为之节制,举麾工鼓柷而后乐作,偃麾戛敔而后止。”[5](P1874)乐伎手所执是麾而非竹竿子,由棉麻织物制成的“麾”为竹竿子前身,后逐步以竹替麾。在西安市长安区大兆郭新庄村发掘的唐代韩休墓室壁画中,绘有一头戴幞头,右手执一竹竿,左手前伸的伎人立于乐队前面[6](P64-80)。作为乐舞的“致辞者”即“竹竿子”,至少在唐代开元、天宝的盛唐时期已出现,但其功能仅仅是“致辞”*唐代“致辞者”举麾在奏乐前先导乐意,或执麾指挥乐舞的起止,还没有“勾队”“放队”之功能。唐代韩休墓室壁画中舞伎立于两组乐伎中间舒广长袖,乐伎分坐两组,坐在毯上弹琴吹管,在左边乐伎前有“竹竿子”形象,其先导乐意之功能可见一斑。,至宋代,“致辞者”又兼任乐舞队伍中“勾队”和“放队”的职责。

(图10来源:咸阳市文物考古研究所《五代冯晖墓》,重庆出版社,2001年版,第18页)(图11来源:咸阳市文物考古研究所《五代冯晖墓》,重庆出版社,2001年版,第21页)

冯晖墓彩绘砖雕竹竿子形象以长竹竿为道具,此“竹竿子”形象虽在唐代已出现,但五代始有“竹竿子”之俗称。至宋,“竹竿子”出现在多种场合,成为乐舞活动中极为重要的导引者。《东京梦华录》有多处记载:“参军色执竹竿子作语,勾小儿队舞……参军色作语放小儿队,又众舞,应天长曲子出场。”“参军色作语,勾女童队舞入场……参军色作语放女童队,又群唱曲子,舞步出场。”[7](P92-93)

(二)舞伎

1.花冠舞伎冯晖墓东(图5)、西(图6)两壁伎人均头戴一扇形缀有铃、珠状的高冠,冠额下沿两侧有下垂的两条飘带,飘带宽长圆边,着圆领宽袖长袍。东壁男伎眉目舒圆,似有胡须,西壁女伎面目秀美,低眉锁目,两伎长袖隐手,一足踏地,一足抬起,立于圆形周边饰有垂索之花纹毯上,一手扬起,一手甩袖于胸前,相占而舞。

花冠舞伎头戴高冠,冠檐缀以珠翠,有角,故有胡帽之形,又有浑脱帽之状,因缀以珠玉钿翠,亦称云珠帽。正如向达先生所言:“(唐代柘枝)舞人率戴胡帽,着窄袖胡衫。帽缀以珠,以便舞时闪烁生光。”[8](P66)冯晖墓花冠舞伎从服饰、舞姿以及脸部闲逸、淡然的模样神态看,有唐代柘枝舞的诸多特点,又见出胡夷风俗与中原汉族文化交相辉映,反映了胡乐汉化的转变过程。

柘枝舞又名莲花舞、花舞,是唐代宫廷燕乐代表性舞蹈,也是流行于宋代宫廷及达官贵人中的一种歌舞形式。宋代宫廷宴乐“队舞之制”中的“花心”,便是唐代“柘枝”的变化遗存。宋代队舞中柘枝舞、花舞、采莲舞、太清舞中均有“花心”,并且在队舞中占据重要位置。不仅如此,宋代宫廷队舞也有柘枝舞队。由此可知,唐代“柘枝”对五代燕乐以及宋代宫廷队舞有重大影响,柘枝舞成为唐五代俱为时重的燕飨乐舞,犹如“寇莱公好柘枝舞,会客必舞柘枝,每舞必尽日,时谓之柘枝颠”[9](P26)。

2.胡人舞伎冯晖墓东壁两胡人舞伎浓眉大目、隆鼻、满脸络腮胡子,头戴平脚幞头,身穿宽袖圆领长袍,腰束宽带,足蹬长靴,一脚翘起抬高,一脚后蹬踏地,立于一圆形毯上,一手扬起,一手甩袖挥动长袖于胸前,相向而舞(图10)。

汉魏以降数百年间,中原汉族文化深受中亚胡文化之影响,西风胡俗一时占据中原汉族文化之主流,“夷音华乐相参错,胡族腥膻满长安”。至大业年间(605—617)达到极盛。隋开皇年间初制《七部乐》,炀帝制《九部乐》以及唐初太宗所制《十部乐》,其中胡乐占十之七八,由此可见7世纪至8世纪西方“胡乐”蔓延中土之炽盛。

冯晖据守灵州、庆州等西北地区,两度任朔方军节度使,任职期间灵州一带经济发展,境内大治,这种情况在战乱频仍的五代十国时期非常难得,《新五代史》云:“晖至灵武,抚绥边部凡十余年,恩信大著。”[10](P555)冯晖据守的地区为党项等少数民族聚集之地,胡风甚浓,加之冯晖与胡人的密切关系,有“麻胡”之“强暴之名”[11](P1644),因此,胡人舞伎图像的出现成为必然。不仅如此,冯晖墓乐舞图也是墓主生前社会风貌的形象再现,墓主特殊的身份也是构成乐舞图丰富内涵的重要因素。

3.幞头舞伎二位幞头舞伎位于西壁。伎人眉目清秀,柳眉杏眼,巧鼻小嘴,头戴黑色幞头,外着圆领开袴长袍,袖阔又长,腰系软带,足蹬乌靴,一手扬起作拈花状,一手甩袖于体侧,两腿微屈,一脚抬起腾空,一脚着地伫立(图11)。

幞头舞伎,《发掘报告》未言明是男舞伎或女舞伎,冯晖墓《简报》则称其为“青年男子”。从两组人物形象来看,此二位幞头伎人为女扮男装者。首先,幞头舞伎位于西壁女伎乐舞队伍中,应为女伎无疑;其次,舞伎面庞细腻、圆润,舞蹈动作飘逸优美,具有明显的女性柔美舞姿形态;此外,女扮男装是唐代社会的突出特点。

《新唐书》载:“高宗尝内宴。太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾,具纷砺七事,歌舞于帝前。帝与武后笑曰:‘女子不可为武官,何为此装束?’”[4](P878)这种女着男装风气于开元、天宝年间尤为炽盛。“至天宝年中,士人之妻,着丈夫靴衫鞭帽,内外一体也。”[12](P17)这种风气一直持续到五代、北宋时期。因此,承唐而下的五代乐舞必然保存更多的唐乐风韵,此女着男装舞伎不仅反映了五代的乐舞情况,也反映了自唐而下的社会风俗。据此,幞头舞伎为女伎无疑,“幞头舞伎应为女扮男装之汉人”[13](P226)。

(三)乐伎

冯晖墓乐伎形象丰富,东壁男伎所持乐器有:方响、竖箜篌、拍板、腰鼓、曲项琵琶、大鼓(两胡人舞者)、横笛、筚篥、横笛、笙、排箫; 西壁女伎所持乐器有:方响、竖箜篌、拍板、腰鼓、曲项琵琶、大鼓(两幞头舞者)、横笛、小筚篥、大筚篥、笙、排箫。东、西两壁基本相同,两两相对,有明显程式化迹象,其排列前面的乐伎有:

1.方响伎冯晖墓甬道东、西两壁各有一方响伎(图7)。西壁女伎头梳高髻,髻上饰有团花三枚,身着交领曳地长袍,胸前饰有花结,神态娴静,双手上举圆形槌,其前置一长方形几,几上有方响,方响架面为方形,顶部横杆两端卷起,中间漫圆凸起,有两排横杆,上下两排,各排挂竖片8枚,共16枚。方响底部四足支撑。东壁男伎头戴黑色翘脚幞头,身穿圆领开袴长袍,双手执槌举于胸前,上身微向前倾,作敲击状。其前的方响形制及击打姿态同西壁女伎相同。

“方响之制,盖出于梁之铜磬形,长九寸,广二寸,上圆下方,其数十六,重行钅扁之而不设业,倚于虡上以代钟磬。”[14](P600)盛唐时期,方响已替代钟磬,应用于燕飨之乐,宋人曾慥《类说》载:“新丰进女伶谢阿蛮善舞,上就按于清元殿,宁王吹笛,上羯鼓,妃琵琶,马仙期方响,李龟年觱篥,张野狐箜篌,何怀志拍(板),秦国夫人端坐观之。”[15](P27)

唐末五代时,已经有铁质、玉质不同材料的方响。这两种材质的方响以其不受气候、环境等因素影响的稳定性音准、音色特点,成为唐五代乐部中重要乐器,广泛“施之公庭,用之民间”。正如沈括所言:“古人制器,用石与铜取其不为风雨燥湿所移,未甘用铁者,盖有深意焉,律法既亡金石又不足恃,则声不得不流亦自然之理也。”[16](P866)冯晖墓方响图与陈旸《乐书》所述方响相同,其数同为十六,分隔两行有序钅扁之,其材质也应为铁质或玉质,以取“不为风雨燥湿所移”的特性,以保持较为稳定的音色、音准。

2.箜篌伎冯晖墓甬道东壁男伎人面目和顺,头戴软脚幞头,身穿圆领开袴长袍,腰束带,足蹬尖头靴,身体后仰,怀抱箜篌,双目平视,双手弹奏,箜篌音箱上有纹饰。西壁女伎惜上半部不存,惟留下半部,从残留情况看,有箜篌横梁及流苏部分,并与东壁所示乐器对称排列,所持乐器大小、形状与东壁男伎相同。女伎下半身长裙曳地,腰下绦带、背后飘带下垂身后(图8),据此,应为箜篌伎无疑。

箜篌分为卧箜篌和竖箜篌两大类。卧箜篌在中国出现很早,《史记·封禅书》载:“塞南越,祷祠太一、后土,始用乐舞,益召歌儿,作二十五弦及空侯琴瑟自此起。”[17](P1396)最初称为“坎侯”或“空侯”,是类似古代琴瑟类的乐器,木质结构,“因音量小以及自身条件的限制,到南北朝后逐渐由筝、瑟等类似的拨弦乐器所取代。”[18](P184)竖箜篌源于西亚两河流域,被称为竖琴(Lyres),又名里拉,后流传各地,经中亚进入中国,初期称之为胡箜篌,后逐渐汉化,称竖箜篌,唐以后替代卧箜篌,径称箜篌,为中西文化交流之产物。

冯晖墓箜篌图像琴体饰有类似云纹、团花形纹样,在琴的横梁处缀有流苏,琴体造型优美大方,乐伎所持箜篌琴弦较密,为半音器箜篌,这是乐器发展进化的重要标志。从胡箜篌、竖箜篌、箜篌的称谓变化,可看到西风胡俗在中原汉化的发展轨迹。此外,音箱部分用金片、螺钿、宝石、翠玉等物装饰为云纹、凤纹、卷草等装饰,横梁下的流苏配置,使这件外来乐器转变为唐代著名的“钿箜篌”,更具中国神韵。从两河流域的竖琴到东土长安的箜篌,其发展流播轨迹可见一斑。

3.拍板伎冯晖墓东壁男伎头戴长脚幞头,身穿圆领开胯长袍,腰束宽带,双手举板于胸前,神态安然,作击打状。西壁女伎脸庞丰腴,头梳高髻,髻上缀饰三枚珠花,眉心抹红,身着交领团花曳地长裙,裙后缀有飘带,通体呈S形,双手执拍板,举于胸前击打奏乐(图9)。

“拍板长阔如手掌,大者九板,小者六板,以韦编之,胡部以为乐节,盖所以代抃也,唐人或用之为乐句。”[14](P591)在乐部中“击以代抃,抃击其节”[19](P36),用来控制节拍,统一节奏,使众多乐器能够依照乐节,乃至乐合。《类说》卷十六载:“具有耳道即无失节奏也。”[15](P1111)强调拍板对规范节奏作用,乃为乐之道。拍板在唐代广泛应用于俗乐、胡夷乐,也用在广义中的燕乐中。拍板有大、小之分,大板数不限九板,又有八板、七板不等。小拍板与大拍板形状略小一些,板数仅有六板。冯晖墓出土的拍板伎形象所持拍板为六板的小拍板,这与盛唐之后拍板形制趋于轻薄、小巧,后逐渐沿用六板的小拍板情况基本吻合。拍板在唐末、五代犹如“绀珠以拍板齐乐音”,其强有力的声音在乐部起着“俗乐之长短参差须拍板以节之”[20](P672)的作用,“取其音清冽不为众乐所掩”[21](P534)之声,成为五音之领袖,达到“礼宜乐和”*“礼宜乐和”是周公建立礼乐制度后,经秦以降继承儒家的理想化礼乐文化理念。它强调“礼”与“乐”的密切关系,倡导“礼导其志,乐和其声”“礼节民心,乐和民声”,乐自内感发,礼由外而作,“乐至则无怨,礼至则不争。揖让而治天下者,礼乐之谓也。”“礼宜乐和”的价值在于化解人与人、人与社会、人与自然以及人的心灵之间的矛盾冲突,使社会和谐、理想。它体现着儒家建构理想社会秩序的愿望。境地,乃至于“以成天下”[22](P117)。

三

从唐初的雅、胡、俗三乐,到中晚唐至宋的雅、俗之分,燕乐经历了长期的历史发展,至盛唐达到极盛,正如郭茂倩所云:“凡燕乐诸曲,始于武德、贞观,盛于开元、天宝。”[23](P117)安史之乱以后,随着胡汉之乐的进一步合流,已分不清属胡属汉。宋人沈括即指出“自此乐奏全失古法”,此时的燕乐已从唐初的雅、胡、俗之分,逐渐趋于雅、俗之别。至宋代,腾涌竞起的世俗化市井新声成为燕乐发展的主流,在从雅、胡、俗向雅、俗的发展变化过程中,五代是其重要的中间环节,花冠舞伎的出现,拍板、箜篌、方响乐器的变化发展,其承唐前韵、启宋新风的作用十分明显,此一系列变化从冯晖墓乐舞图中可一窥端倪。

(一)冯晖墓乐舞图中“花心”是唐代柘枝向宋代“队舞”转化的中间环节

冯晖墓乐舞图所示28位乐舞伎人共同组成一个乐飞舞动的热烈场面,这些代表性乐舞形象反映了五代燕乐的流行情况,尤为突出的是戴花冠的舞伎形象,其特殊造型是宋代队舞“花心”的雏形,其保留有唐代柘枝舞的显著特征,也有宋代柘枝队舞一些早期形态,是唐代燕乐向宋代队舞转变的形象例证。

“冯晖墓花冠舞伎应属于唐五代‘柘枝舞’的舞伎,而后演变为队舞中之‘花心’。”[24]“花心”处于乐舞队中心位置,在乐舞表演中起着重要的作用,不仅要担任独舞、领舞或独唱、领唱的角色,还要担当朗诵诗词、与“竹竿子”对答的任务。冯晖墓花冠舞伎所佩花冠、衣饰有唐代柘枝舞的显著特点,但舞蹈姿容应属软舞类“柘枝”。柘枝在初唐、盛唐时期多为健舞,唐人诗歌辞赋中皆有记载*白居易《柘枝词》、刘禹锡《观舞柘枝》、史浩《柘枝舞》、李群玉《伤柘枝妓》、张祜《观杭州柘枝》、沈亚之《柘枝舞赋》、卢肇《湖南观柘枝舞赋》以及《乐苑》《教坊记》《乐府杂录》等对柘枝均有记载。,软舞出现较晚,“柘枝”从健舞转变为软舞,应在晚唐至五代时期,至迟在五代时期已是软舞了。此外,唐代“柘枝”为女子舞蹈,有一人独舞,也有双人对舞形式,其中“双莺联飞接影”“潇湘二姬”的双人对舞最受世人尚慕,男子舞柘枝出现较晚,丘琼荪言及到了北宋末年“舞女已由女子易为男童”[25](P33),《宋史·乐十七》亦云:“一曰:柘枝队,衣五色绣罗。宽袍,戴花帽,系银带。”[26](P3350)很明显,在宋代队舞编制中“柘枝”舞已属男子舞蹈,位列小儿队中,女子柘枝舞易为男子柘枝舞,是唐代柘枝与宋代柘枝的主要区别。

冯晖墓乐舞图像所现花冠舞伎为一男伎、一女伎共同组成“双莺联飞接影”的舞蹈姿容,反映出五代燕乐中柘枝舞上承唐韵下启宋风的流行情况,从胡舞易为汉舞,从健舞转为软舞,从女子舞蹈被小儿童子队舞所替,宋代女弟子队舞中已无“柘枝”的情况看,“柘枝”在从唐到宋的流播中发生了诸多变化。不仅如此,舞伎所佩戴的浑脱帽及冠额下沿的两条护耳有北方游牧民族的草原风格特征,其闲雅清逸的脸部又有中国式含蓄神态,明显在继承唐代“胡柘枝”舞姿基础上,向汉族文化转变,保留了唐代“柘枝”的舞姿形态,又萌生出宋代“队舞”一些形式,尤其男、女舞伎以柘枝舞“花心”形式出现,是五代时期极具代表的形象例证。

冯晖墓乐舞图中花冠舞伎的出现,反映出五代地方藩镇燕飨之乐的真实情况,也反映出承唐启宋的发展过程,正如宋人陈旸所言:“(柘枝)实舞中之雅妙者也,然与今制不同矣。”[14](P828)花冠舞伎融合了“柘枝”健舞、软舞的诸多因素,以莲花舞“花心”形式出现,且位于男、女乐舞队列前面,保留了唐代柘枝舞多种表现形式,又开创宋代队舞之先河,这在陕西地区出土文物中极为罕见,是研究唐宋文化艺术的重要资料,也是考察五代燕乐的重要依据。据此,周伟洲先生指出“两戴花冠之男、女舞伎应是流行于宋代‘队舞’中的‘花心’”[13](P223),而“花心”源自唐代柘枝舞。

(二)冯晖墓乐舞图方响、箜篌、拍板三种乐器是连接唐宋间的主要类型

冯晖墓彩绘砖雕乐舞图中方响伎、箜篌伎、拍板伎位于花冠舞伎之后,众乐伎队列之前,这种位置的雕刻绝非偶然,想其中或许有等级之分,或许是乐队中的主奏,或许是乐部不同乐器主次形式的体现。方响伎、箜篌伎、拍板伎等乐器的排列,一改唐代燕乐以琵琶为主众乐随之的特点,向宋代以吹打乐为主的世俗性音乐转换,这种趋势在五代冯晖墓乐舞图中已初现萌芽。

《乐府杂录》云唐代乐器多达三百般(种)*唐·段安节《乐府杂录》载:“舜时调八音,用金、石、丝、竹、匏、土、革、木,计用八百般乐器,至周时改用宫、商、角、徵、羽,用制五音,减乐器至五百般,至唐朝又减乐器三百般。”,其中多数为燕乐所用,乐舞伎人数目在盛唐时期达到极盛,“凡乐人、音声人、太常杂户子弟隶太常及鼓吹署,皆番上,总号音声人,至数万人。”[4](P477)随着安史之乱的爆发,乐舞艺术渐呈颓势。在这种变化中,胡汉乐进一步融合,此消彼长,汉族风雅终成主流,胡族音声渐化汉韵,一方面中国汉族传统乐器逐渐成为燕飨之乐的主要乐器,另一方面外来的胡乐器也随势而变,演化为符合汉族审美习惯的艺术形式继续发展。至此,以燕乐为主体的唐代乐舞成为唐代文化艺术史上的靓丽风景,深刻影响着后世的文化艺术。

冯晖所处的年代,正是五代时期各地藩镇割据的混乱时期,中央王权的旁落导致唐代宫廷燕乐逐渐衰落,从宫廷向地方分流。方响、箜篌、拍板是唐代燕乐的主要乐器,安史之乱后随着社会的重大变革,这三种乐器随势而变,成为五代燕乐的主体代表。

冯晖墓彩绘砖雕乐舞图中方响伎位于花冠舞伎之后,排列在乐队最前面。方响为磬变化而来,磬是中国古代礼乐文明的代表性乐器,汉代之前被严格局限于隆重的祭祀中。魏晋时期,咸、洛陈墟,礼崩乐坏,礼乐之器残散失缺,至唐,磬不仅用于雅乐中,也用于胡俗乐中,并作为燕飨之乐出现在太宗妃韦氏墓乐舞图中,后方响兴起,磬渐衰落。文史资料的记载以及出土文物中的图像说明,唐代方响仅出现在皇室宫廷中,未及民间。五代至宋,方响以更蓬勃之势,兴于乐坊流入民间,众多文献与考古资料的相互印证*文献资料有宋人曾慥《类说》:“新丰进女伶谢阿蛮善舞,上就按于清元殿,宁王吹笛,上羯鼓,妃琵琶,马仙期方响……秦国夫人端坐观之。”考古资料有冯晖墓乐舞图绘2方响伎,五代蜀王建墓绘2方响伎、后梁王处直墓绘1方响伎、李茂贞夫人墓绘1方响伎、南唐周文矩《合乐图》绘2方响伎以及日本正仓院保存的宋代方响残片等。,五代是方响发展的重要阶段。

箜篌为外来胡人乐器,魏晋南北朝进入长安后受到人们的普遍欢迎,因其“急弹好,迟亦好;宜远听,宜近听”[27](P2947),隋唐燕乐中占据十分重要的地位。旧、新《唐书》《唐六典》载太宗十部乐*唐初定燕乐为九部,贞观十四年(640),太宗得高昌乐并为十部乐。《唐六典》卷14太常寺条中太乐署载:一曰燕乐伎;二曰清乐伎;三曰西凉伎;四曰天竺伎;五曰高丽伎;六曰龟兹伎;七曰安国伎;八曰踈勒伎;九曰高昌伎;十曰康国伎。康国伎所用乐器不见箜篌,有笛二,正鼓、和鼓各一,铜鼓二,舞二人。其他九部乐中箜篌占据重要地位。中,除康国伎未见箜篌,其他九部乐中均有箜篌。安史之乱后,胡人文化、汉族传统文化的审美观念重新建构,这件外来乐器发展受到了极大制约。如唐人段安节所言:“胡部中此乐妙绝,教坊虽有三十人,能者一两人而已。”至五代十国,箜篌虽未绝迹,但已为数不多。从初、盛唐时的蓬勃发展,到中晚唐、五代的快速消沉,箜篌代表了唐代外来乐器在中国的发展历程。冯晖墓乐舞图中箜篌形状在继承唐代箜篌的基础上并未有更大发展,可以说继承大于创新,在此后的岁月更替中,形态优雅、音色柔美的唐代箜篌犹如美丽的“箜篌少女”*明代梅鼎祚纂辑的《才鬼记》卷2《箜篌少女》载:“长孙绍祖常行陈蔡间。月暮,路侧有一人家,呼宿。房内闻弹箜篌声,窃于窗中窥之,见一少女容态闲婉,明烛独处。绍祖微调之,女抚琴不辍,笑而歌曰……将曙,女挥泪与别,赠以金镂小合子,曰:‘无复后期,时可相念。’绍祖乘马出门百余步,顾视,乃一小坟也,怆然而去。”,成为后人的记忆。

拍板在乐部中起着击打节拍、统一节奏的作用,促使多种乐器能够遵循规律,乃至乐合,这种现象与唐、五代社会的发展紧密相合。安史之乱后藩镇割据,战争频繁,人民生活动荡不安,及中晚唐,王权的衰微使五代十国的政权更替更加频繁,在这样的时代背景下,整个社会期待一个有秩序的环境,更希望强有力的声音修正乱世之音,达到“礼宜乐和”“以成天下”之治,此时取拍板为五音之领袖,使“俗乐之长短参差”以拍板节之,进而成为时代的强音,从一个侧面反映出时代的潜在需要。至此,拍板更加广泛运用于五代及宋代宫廷教坊、民间音乐和军乐中。

方响、箜篌、拍板代表了唐代燕乐的三种主要乐器在五代的发展情况:一种是以拍板为代表的唐代始有,延及五代用于燕飨之乐的乐器,如五弦月琴、云和、啸叶等;另一种以方响为代表的中国传统乐器,逐渐成为五代燕乐的主流乐器,如琴、笙、瑟、笛等;而以箜篌为代表的外来乐器,在从唐到五代的发展中逐渐中国化,如琵琶、筚篥、五弦等。这三种类型是唐代燕乐的主要构成,也是五代燕乐的主要构成,只是在从唐至宋的转变中,发生了潜移默化的改变。冯晖墓彩绘砖雕乐舞图中中国传统乐器占据十之近六,外来乐器不及一半,在表现形式也从“坐奏表演”向“行奏表演”过渡,一改唐代燕乐以胡琵琶为主,众乐随之的特点,向宋代以吹打乐器为主的世俗性音乐过渡。

(三)冯晖墓乐舞图是唐代燕乐雅、胡、俗向宋代燕乐雅、俗转变的中间环节

南北朝时,融合中亚诸地及印度的西域胡乐大举进入中原。北周武帝宇文邕纳突厥女阿史那氏为后,“得其所获康国、龟兹等乐,更杂以高昌之旧并於大司乐习焉”[28](P342)。西域胡人更凭借乐技开府为王*源自中亚的曹妙达一族长期旅居中土,以胡琵琶为业达三代之久,并得北齐后主高纬的宠遇,开府为王,《隋书》载:“故曹妙达、安未弱、安马驹之徒至有封王开府者,遂服簪缨而为伶人之事。”。至隋开皇年间,大盛于世,“新声奇变,朝改暮易”[28](P378),即使隋文帝痛心疾首大加敕止“而竟不能救焉”[28](P379)。到炀帝时,社会风尚多随胡俗,一时间“夷音华乐相参错,胡族腥膻满长安”,至大业年间(605—617)达到极盛。南北朝时对外来胡乐采取的是一种好奇、欣赏的态度,而杨隋时期胡风强劲已不可遏制,文帝虽敕令制止,却也不能改变,连太常雅乐也并用胡声。

唐代的大一统开阔思想使胡乐在中土长安得到进一步发展,全面整合、消化南北不同地域歌舞音乐,并大量吸取外来胡乐,形成自己独具特色的乐舞艺术。可以说,隋唐燕乐的高度繁荣正是魏晋南北朝各民族文化大融合的结果,尤其以北方少数民族音乐文化为主。《新唐书》云:“隋文帝始分雅、俗二部。”[4](P473)这是北朝以后西域乐大举进入中原后的初步概念,文帝制七部乐,炀帝制九部乐,西域胡乐占相当大的比重。武德七年(624),高祖命祖孝孙、窦珽修订雅乐,其“斟酌南北,考以古音,作《大唐雅乐》”[5](P2710),其中多涉胡戎之伎。唐太宗平高昌,得其乐部,将隋之九部乐改为十部乐,西风胡韵更为浓郁,胡乐成为唐乐主体,乃至“今太常雅乐,尽用胡声”,但唐人在概念上仍以雅、胡、俗相别。

从“隋文帝始分雅、俗二部”到唐代的雅、胡、俗之分,乃至宋代的雅、俗之别,实是中国传统音乐在汲取了大量外来因素后逐渐化胡风为汉雅的过程。陈旸《乐书》总结道:“由此观之,隋唐之乐,虽有雅、胡、俗三者之别,实不离胡声也。”[14](P738)可见,初唐时人们希望能将雅、胡、俗三者有所区分,但此三者走的是逐渐融合的道路,其中胡乐成为主流。晚唐间胡汉乐已完全融合,分不清彼此,因此,仅有雅、俗之分,而无胡、俗之别了。而雅、俗之间也多有杂糅,《新唐书》云:“故俗部诸曲,悉源于雅乐。”[4](P474)五代以后,雅、俗之乐逐渐融合,胡风渐化汉雅,但宋人仍然在概念上将雅、俗二者分开。

十部乐的划分实际上是区分各国间音乐风格的明显差异,因此文献资料中不耐其烦地述其舞姿、乐器、曲目等一些主要特征,以说明此点。但十部乐在使用中,结合大部分来自于中亚地区“相似性”*十部乐中西凉、龟兹、安国、康国、疏勒、高昌等地同属西域,音乐风格有很大的相似性。因此,《隋书·音乐志》言及诸乐多为“变龟兹声为之”。背景,又融入了汉族审美观念,这种潜移默化使诸乐之间的界线越来越模糊,为了便于重新认识这种不易觉察的变化,便有了坐部伎、立部伎的产生以及盛唐时期俱为时重的胡部新声、龟兹乐、散乐等,中晚唐的新胡俗乐,皆离不开十部乐的影响。但是,这种明辨的意识并未阻止雅、胡、俗的进一步融合,燕乐外延不断扩大,涵盖面不断增加,在扑朔迷离的唐末五代更加难辨。如林谦三所言:“不问是胡是俗……皆可称为燕乐。”依林氏所言,十部乐的划分实属多余了。

冯晖墓乐舞图中站立表演的形式在《乐府杂录》中有所述及,在雅乐部、鼓吹部、龟兹部及胡部几大类中,坐奏乐、站奏乐会根据不同场合有所区别。《乐府杂录》载:“遇内宴即于殿前立奏,乐更番替换,若宫中宴即坐奏乐,俗乐亦有坐部立部也。”[29](P26)据此,冯晖墓《报告》云其为唐代“大曲”“散乐”[3](P56-57);罗丰先生从冯晖墓乐器配置考察“属俗乐部无疑”[30](P323);周伟洲先生则直言冯晖墓乐舞形式“属燕乐”。考古报告和学者的不同见解说明冯晖墓乐舞图与唐代燕乐之间的密切关系以及雅、俗之间已不能明辨的史实。

五代及宋, 燕乐已经完全融合胡、 俗乐, 也使雅、 俗界限不清。 宋人洪迈《容斋随笔》卷14云: “今乐府所传大曲,皆出于唐。”《宋史》卷131载: “国朝大乐诸曲,多袭唐旧。”陕西出土的五代冯晖墓庞大的乐舞场面, 既昭示了五代藩镇愈霸天下之嚣争气焰, 又反映出唐代燕乐向宋代队舞发展中最为重要的中间环节, 其承上启下的作用非常明显。 它的发现为重新认识和研究中晚唐乐、 五代乐提供了一个重要契机。

参考文献:

[1] 林谦三.隋唐燕乐调研究[M].郭沫若,译.北京:商务印书馆,1936.

[2] 沈括.梦溪笔谈:卷五[M].上海:上海书店出版社,2009.

[3] 咸阳市文物考古研究所.五代冯晖墓[M].重庆:重庆出版社,2001.

[4] 欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[5] 刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[6] 程旭.长安地区新发现的唐墓壁画[J].文物,2014,(12).

[7] 孟元老.东京梦华录:卷九[M].李士彪,注.济南:山东友谊出版社,2001.

[8] 向达.唐代长安与西域文明[M].石家庄:河北教育出版社,2007.

[9] 沈括.梦溪笔谈:卷五[M].沈阳:辽宁教育出版社,1997.

[10] 欧阳修.新五代史[M].北京:中华书局,1974.

[11] 薛居正.旧五代史[M].北京:中华书局,1976.

[12] 马缟.中华古今注:卷中[M].宋本故据以排印.

[13] 周伟洲.五代冯晖墓出土文物考释[J].中华文史论丛,上海:上海古籍出版社,2012(2).

[14] 陈旸.乐书(影印文渊阁·四库全书本·211册)[M].台北:台湾商务印书馆,1986.

[15] 曾慥.类说:卷一[M].北京:文学古籍刊行社,1955.

[16] 沈括.梦溪笔谈·补笔谈:卷上·论衡·外十一种·862册[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[17] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1997.

[18] 贾嫚.唐代长安乐舞研究——以西安地区出土文物乐舞图像为中心[M].北京:中国社会科学出版社,2014.

[19] 黄振成.尚书通考[M].北京:北京图书馆出版社,2004.

[20] 王夫之.船山遗书[M].北京:北京出版社,1999.

[21] 陈元龙.格致镜原·上:卷四七[M].南京:江苏广陵古籍刻印社影印,1989.

[22] 叶适.习学记言[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[23] 郭茂倩.乐府诗集:卷七九[M].北京.中华书局,1979.

[24] 贾嫚.“柘枝”从唐到宋之迭嬗——冯晖墓彩绘砖雕花冠舞伎考[J].文艺研究,2013,(8).

[25] 丘琼荪,柘枝考.民族音乐研究论文集:第3集[M].北京:音乐出版社,1958.

[26] 脱脱.宋史[M].北京:中华书局,2000.

[27] 彭定求,等.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[28] 魏徵.隋书:卷一五[M].北京:中华书局,1973.

[29] 段安节.乐府杂录[M].上海:古籍文学出版社,1957.

[30] 罗丰.后周冯晖墓彩绘乐舞砖雕[M]//胡汉之间——“丝绸之路”与西北历史考古.北京:文物出版社,2004.

[责任编辑刘炜评]

张岂之教授《中国历史文化导论》英文版首发

2015年10月17日,西北大学名誉校长、著名历史学家、思想史家张岂之教授的著作《中国历史文化导论》英文版AnIntroductiontoChineseHistoryandCulture首发式在西北大学举行。仪式由西北大学校长郭立宏教授主持,西安市副市长方光华、西北大学党委书记王亚杰、中共西安市委宣传部副部长王晓锋、中国外语教学与研究出版社副总编辑王勇、北京外国语大学丝绸之路研究院执行院长吴浩、德国施普林格出版集团代表执行编辑李琰等出席。

《中国历史文化导论》中文原名《中国历史十五讲》,全书约35万字,为大学素质教育通识课系列教材之一,自2003年首版以来多次再版。此次出版的英译本系西北大学翻译团队与外研社合作,历时三年翻译编辑而成。本书入选“国家社会科学基金·中华学术外译”项目,由外研社与德国施普林格出版集团联合出版。本书策划人吴浩表示:“将这部深入浅出又体系完备的大家之作外译出版,不但能引起广大外国读者对中华文明与历史的兴趣,更有助于外界全面准确地理解今天的中国。”

张岂之先生在首发仪式上发表了题为“中国文化走出去”的主旨报告。张先生认为,中华文化具有强大的内在修复力,因而能够绵延数千年而不绝。今天,中国在国际舞台上展现出越来越强大的政治经济影响力,中国文化对国外民众的吸引力与感染力也日益增强。这本书的英译本能够推出,走向世界,正得益于中国文化“走出去”战略方向的指引。

王亚杰书记在致辞中指出,文化“走出去”战略是国家深化对外开放、实现社会主义文化大发展大繁荣的一项重大战略。为了实施这一重大战略,国家设立了中华学术外译项目,开展中外学术交流,推动哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。《中国历史文化导论》英文版的出版发行,促进了中国优秀传统文化的对外传播。

郭立宏校长希望西北大学在张先生治学精神的感召下,走出更多的社科大家,产生更多享誉海内外的优秀文化成果,为中华文化走向世界贡献更多的智慧与力量。十月是张岂之教授生辰月份,郭校长代表全校师生向张先生祝寿并祝愿先生学术长青。

(允之)

【历史研究】

The Court Banquet Music of Five Dynasty as Linkage of Tang and Song

Dynasty: Taking the Music and Dance Frescos Unearthed

in Fenghui Tomb as Example

JIA Man

(CollegeofMusic,ShaanxiNormalUniversity,Xi′an710119,China)

Abstract:The court banquet music of Tang Dynasty,focusing on Hu Music,gradually developed to become the new sinicized court banquet music, also known as the court banquet music finalized in Song Dynasty, focusing on Han Music since middle and late Tang Dynasty. This process of transition can be clearly reflected on the music and dance frescos unearthed in Fenghui Tomb of the Five Dynasties in Shaanxi. The court banquet music ,not only the "living sample" of the connecting link between Tang Dynasty and Song Dynasty, but also the real reflection of the social reforms and the representation of the tortuous progression of music dance art, has important historical and artistic value.

Key words:the Five Dynasties; Fenghui; court banquet music

中图分类号:K243;K875.5

文献标识码:ADOI:10.16152/j.cnki.xdxbsk.2015-06-006