社会环境因素对利他行为的影响研究

2016-01-19谭远发黄进杨文婷

谭远发+黄进+杨文婷

〔摘要〕利他行为不仅受个体特征影响,更受到社会环境因素影响,是个体与社会互动的产物。本文运用回归分析方法,以成都市居民见义勇为的意愿和行动为研究对象,旨在研究转型时期社会环境因素对利他行为的影响。数据分析表明:城乡环境、治安环境、政务环境对利他行为有显著的正向影响。因此,政府除了通过道德宣传和说教,倡导利他行为之外,更要加强社会治理,营造良好的社会环境,特别是和谐的城乡关系、安全的治安环境和公平的政务环境。

〔关键词〕利他行为;见义勇为;社会环境因素

〔中图分类号〕C912.68〔文献标识码〕A〔文章编号〕1000-4769(2015)06-0136-07

利他行为(Altruistic Behavior)是指自愿的、不期望回报的帮助他人的行为,是一种典型的社会行动。最早由法国社会学家孔德提出,用来说明一个人对他人和社会的无私奉献行为。利他行为既是我国的传统美德,又是社会主义核心价值体系的重要内容,还是构建社会主义和谐社会的重要途径。本文运用调查数据,立足于我国经济社会转型的宏观背景,旨在研究社会环境因素对普通居民利他行为的影响。

一、文献综述与问题的提出

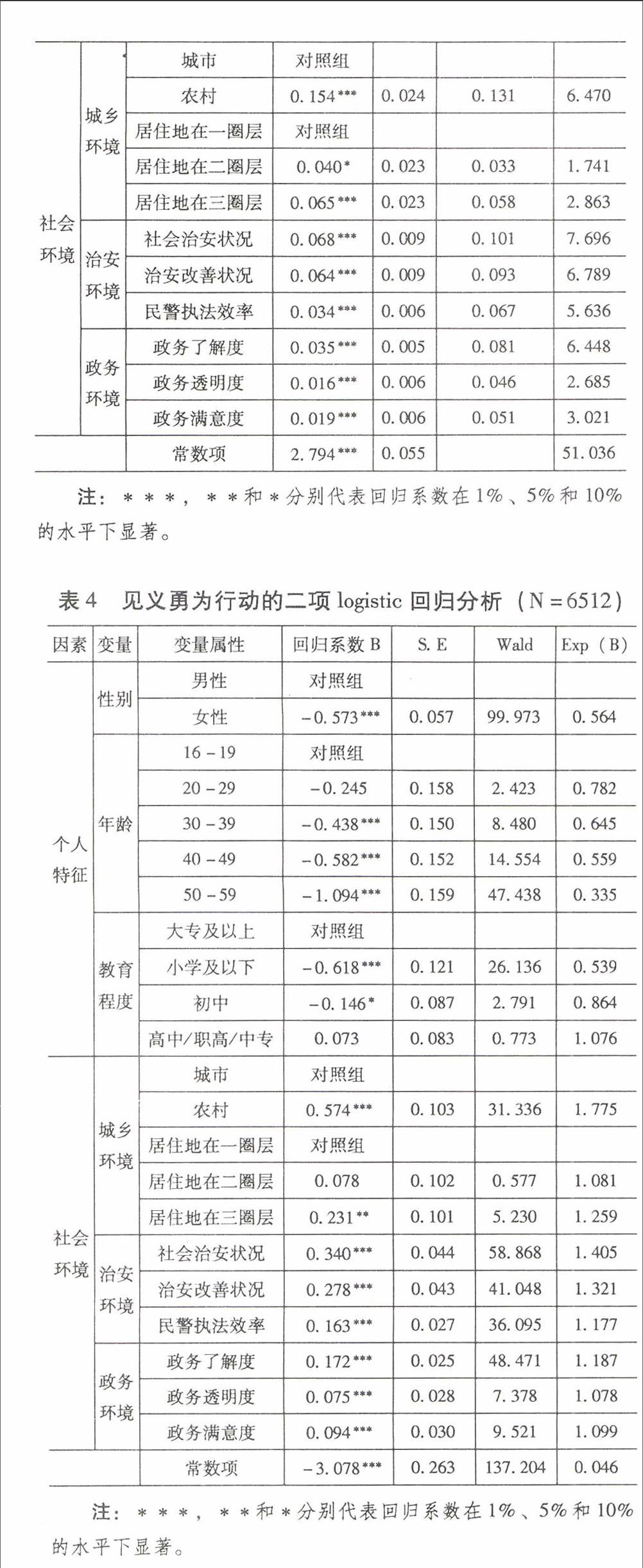

自孔德提出“利他行为”一词后,英国哲学家、社会学家斯宾塞等学者继续沿用,引发了生物学、社会学、经济学、伦理学、政治学等诸多领域的学者对该问题的深入研究,取得了比较丰硕的成果。综观已有研究,国外学者主要从利他者(行动者)、现场情景、受助者三个层面考察利他行为的影响因素(见表1)。

国内学者对利他行为影响因素的研究主要体现在三个方面:

一是对大学生利他行为影响因素的研究。邵贵平认为利他行为与心理健康存在高度正相关〔1〕;何安明认为大学生移情能力与利他行为呈现极其显著的相关性〔2〕;还有学者探讨了性别因素、独生子女因素、家庭地点因素和学校性质〔3〕、性别与专业〔4〕与大学生利他行为的关系;王健通过实证研究,认为群体选择和互惠利他机制对大学生利他水平有重要的促进作用,女性的利他水平比男性高,来自农村的大学生比来自城市的大学生表现出更多的利他行为。〔5〕王永会等人认为大学生利他行为受社会、家庭教育、校园风气等外因影响,还受到个体价值观念、思想品质、行为习惯、气质性格、生活态度等方面的内因影响。〔6〕李亚兰等人对当地大学生利他行为进行了调查分析,得出了党员、男性大学生的利他性更强的结论。〔7〕商卫星、卢阳研究了大学生利他行为的启动因素,包括移情能力、积极体验、责任心等人格因素,旁观者效应和应急反应等情境因素,传统文化、施报观等文化因素。〔8〕

二是网络利他行为影响因素的研究。在助人者方面,有丰富的网络经验、有专长〔11〕、助人能力强的人更容易有网络助人行为〔12〕;在求助者方面,女性、同质、主题、语言、符号等直接关系求助能否成功〔13〕;在网络环境方面,匿名性、超时空性〔14〕、网民的多样性与内容的丰富性、激励机制〔15〕使网络利他行为更容易出现。

三是对一种典型的纯粹利他行为——见义勇为的研究。佘凌通过比较男女对见义勇为态度的差异发现,男性见义勇为意愿高于女性〔16〕,但潘烈等则得出了与之相反的结论。〔17〕曾庆东等人通过对在校大学生见义勇为观的调查,发现大学生在意愿上认同见义勇为精神,但在行动上存在“知行背离”现象。〔18〕从见义勇为的影响因素来看,朱力指出个体心理因素、社会道德环境、人际关系磨损以及传统消极文化的影响是致使人们见义不为的重要原因。〔19〕从个体行为来讲,见义勇为行动本身的成本高于收益〔20〕,加之社会保障制度不够完善〔21〕,使得见义勇为者得不到有效的社会支持〔22〕,也是见义不为的重要原因。

从上述文献可以看到,国外对利他行为影响因素的研究成果比较丰富,并且基本形成了从利他者、情景、受助者三个因素去分析的微观模式,大多为心理学的微观研究视角。国内对利他行为的研究较多,但是对其因素的实证研究较少,特别缺少结合我国社会转型的宏观背景对社会环境因素进行的实证研究。在中国知网上以“利他行为”和“影响因素”为主题词搜索到相关文献27篇,主要研究特定群体(如大学生)和特定领域(如网络社会)利他行为的影响因素。这些研究指出了大学生利他行为受环境影响,但是既没做出实证检验,也没有进一步指出到底受到哪些社会环境因素的影响。尽管学界观察到我国存在“见义不为”现象,利他行为大量减少,但究竟哪些因素导致利他行为的减少,还需要用实证数据进行准确回答和论证。从表面上看,利他行为是个体行为,但实际上是一种社会行为,是一种镶嵌于特定社会结构的亲社会行为,因而应当首先在社会的大背景下去考察这种社会行为所内含的社会因素。当前中国的社会大背景是转型,无论是从计划经济向市场经济转型、从农业社会向工业社会转型、从传统社会向现代社会转型,还是从封闭社会向开放社会转型都影响到利他行为,这恰好是探寻我国公民利他行为的切入点。利他行为可以在紧急情况下产生,也可以在非紧急情况下产生。在非紧急情况下的利他行为往往不具有危险性,对行为者不会造成过多的时空压力,但是在紧急情况下,利他行为往往伴随着一定的危险性,行为者会产生一定的紧张压力,是一种更为可贵的难得行为。

见义勇为是一种紧急情况下的纯粹利他行为,行为人在无法定职责或者约定义务的前提下,为避免或减少国家、集体、他人财产和公民人身安全利益的损害,不顾个人安危而积极实施的危难救助行为,即同违法犯罪行为作斗争或者抢险救灾的行为。〔23〕当前我国正处在经济社会转型期,人们的价值观念发生剧烈变化,见义勇为精神受到前所未有的挑战。见义不为、集体冷漠的看客现象层出不穷,甚至有一些见义勇为者反被诬陷,“英雄流血又流泪”①和“好心没好报”②的案件屡现银屏,违背了社会主义核心价值观。因此,本文将以普通居民见义勇为的意愿和行动作为研究对象,力图揭示转型期社会环境因素对利他行为的影响,以利于倡导和实践见义勇为等利他精神。

二、研究假设与数据说明

(一)研究假设

影响利他行为的因素既包括个体因素,也包括社会环境因素。具体的社会环境因素有哪些?冯小林、谷声燕在研究影响学生身心健康的社会环境时指出,社会环境因素包括社会变革、社会心理、社会人口、社会传媒和社会治安等。〔24〕马长世指出高校德育的社会环境包括政治、经济、文化、社会心理以及大众传媒等物质环境和精神环境,并细分为宏观社会系统、中观的社区系统、微观的家庭系统和大众传媒。〔25〕刘林平和张春泥研究农民工工资的社会环境指出,农民工社会环境包括打工所在城市的社会经济环境和进城前所处的农村社会经济环境,他们采用来源地、企业所在地、打工收入与农业收入之比、个人生存消费等指标进行测量。〔26〕韩德昌、王大海把社会环境因素具体操作化定义为:社群规范性影响(受社群规范性影响、不受社群规范性影响)、生源所在地(城市、农村)。〔27〕易承志在分析中国共产党基层执政社会环境时,认为社会环境因素包括社会结构、社会分层和社会流动。〔28〕由此可见,在广义上,社会环境因素是指影响个体或者组织行为的若干社会性因素;具体到某一研究主题,有不同的指称范围和有限的具体因素。

社会环境因素涉及很多方面,本文主要从三个方面来测量:一是城乡环境。农村往往预示着农业社会、传统社会、封闭社会,而城市则是工业社会、现代社会、开放社会,城乡变迁和城乡流动是我国社会转型的主要特征。城乡环境的操作化定义为城乡户籍和居民所处的城乡区位。二是治安环境。由于利他行为(特别是见义勇为)具有一定的危险性或者可能导致一些难以预料的后果③,助人者在心境中自然要求一个有秩序、有安全感的社会环境,以保障利他行为的安全实施,减少利他行为的风险和成本。在一个安全的大环境中,利他行为更容易发生。治安环境的操作化定义为居住地社会治安状况、治安改善状况和民警执法效率,三者结合能够比较全面地反映治安环境。三是政务环境。在众多社会关系中,国家与社会的关系是一组最基本的关系,对人的行为模式具有深刻影响。政务公开、公平、公正,老百姓对政府信任、对政府满意,将激发公民的利他行为。政务环境的操作化定义为居民对政务了解度、政务透明度和政务满意度。因此,本文提出以下假设:

假设1:城乡户籍、居住地所在圈层分别对见义勇为意愿和行动有显著影响;

假设2:社会治安状况、治安改善状况和民警执法效率分别对见义勇为意愿和行动有显著影响;

假设3:居民对政务了解度、政务透明度和政务满意度分别对见义勇为意愿和行动有显著影响;

虽然已有研究指出,个人特征(性别、年龄和教育程度等等)影响大学生的利他行为,但本文的研究对象不是大学生而是普通居民,性别、年龄和教育程度等个人特征是否同样有影响仍需验证。本文还假设:

假设4:性别、年龄和教育程度分别对居民的见义勇为意愿和行动有显著影响。

(二)数据说明

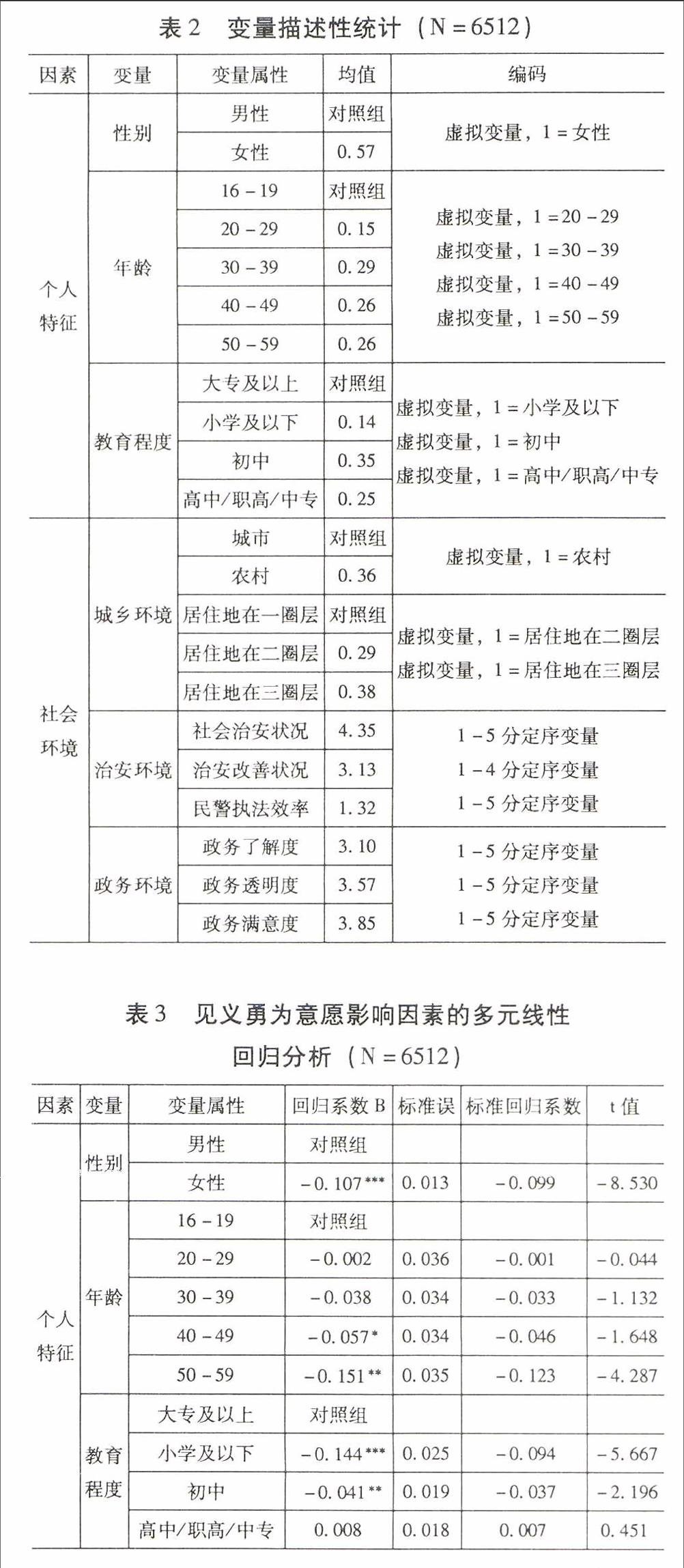

本文数据来源于2009年成都市政府公共服务调查数据,该调查对成都市下辖的20个区县居民进行大规模抽样调查,调查对象为年龄在16-59岁之间的成都市常住人口。此次调查共计获取6512个样本,其中男性共计2816人(占比43%),女性3696人(占比57%);城镇居民4191人(占比64%),农村居民2321人(占比36%);从居住地圈层来看④,一圈层(锦江区、青羊区、金牛区、成华区、武侯区、高新区)居民2189人(占比33%),二圈层(双流县、温江区、新都区、青白江区、龙泉驿区、郫县)居民1873人(占比29%),三圈层(大邑县、邛崃市、蒲江县、崇州市、都江堰市、金堂县、彭州市、新津县)居民2450人(占比38%)。表2整合相关变量后,详细列出了所有自变量的属性、均值和编码信息。

三、社会环境因素对见义勇为意愿和行动的影响

(一)见义勇为的总体概况

从调查分析可见,成都市居民见义勇为意愿整体较高,绝大部分居民对见义勇为持肯定态度,97%的居民在道德层面上认同见义勇为精神,仅有3%的居民持无所谓和不支持态度,得分均值为3.32(满分为4分)。但是我们注意到,仅有35%的居民表示积极参与见义勇为行动,仍有62%的人还处在见义勇为意愿向行动转化的纠结之中。这一现状产生有以下原因:一方面见义勇为行动的高成本、高风险是致使人们选择退缩的主要原因,另一方面我国当前在维护社会公平、公正的宏观环境方面还有所欠缺,不能及时做到惩恶扬善,无法保障见义勇为者社会收益的确定性,这致使许多人面对突发事件不愿出手相助。

(二)见义勇为的群体差异比较

为了解个人特征对见义勇为的影响,本文分性别、年龄和教育程度,比较不同群体见义勇为意愿及行动差异。从性别上看,男性的见义勇为意愿高于女性,男性居民平均得分(3.41)高于女性居民(3.23)。在见义勇为行动上,43.6%的男性公民表示愿意积极参与见义勇为行动,而女性积极参与比例仅为29.2%。从年龄分组上看,居民见义勇为意愿随着年龄的增长而逐步下降。16-19岁群体的见义勇为意愿最高(3.51),50-59岁群体见义勇为意愿最低(3.21)。在见义勇为行动上,16-19岁居民中近6成人群表示愿意积极参与见义勇为行动,而50-59岁居民中积极参与人群仅占23.8%。从教育程度上看,居民见义勇为意愿随着教育程度的提高呈现上升趋势。小学及以下群体的见义勇为意愿最低(3.22),高中(中专、高职)群体的见义勇为意愿最高(3.36);具有大专及以上学历的群体见义勇为意愿得分(3.31)略低于高中群体。在见义勇为行动上,小学及以下群体中仅有24.2%的人表示积极参与见义勇为,而高中群体中则达到了39.5%。

(三)社会环境因素对见义勇为意愿与行动的影响

虽然上述数据呈现了见义勇为的群体差异,但是这些差异究竟是偶然因素所致,还是客观事实仍不清楚,还有必要控制社会环境因素后才能确定。同时,在回归模型中,只有控制了个人特征(性别、年龄组、教育程度)之后,才能更好地说明社会环境因素(城乡环境、治安环境和政务环境)对居民见义勇为意愿与行动的真实影响。见义勇为意愿是因变量,它是1-4分的定序变量,可采用定序logistic模型进行分析。鉴于多元线性回归模型和定序logistic模型估计结果基本一致,而且参数更易理解,下文采用多元线性回归分析。回归系数B表示其他自变量不变的情况下,自变量X变动一个单位时,引起因变量Y的平均变化量。表3采用多元线性回归模型显示,F检验系数为64.641,显著性水平检验值为0.000,这表明回归模型整体上显著,可进行各参数的显著性分析。

表3显示,性别、年龄组和教育程度对居民见义勇为意愿有显著影响,假设4得到证实。性别上,女性的见义勇为意愿低于男性,这与佘凌(2008)的研究结论一致。年龄上,仅50-59岁群体通过了显著性检验且回归系数为负,这表明相对于16-19岁群体,50-59岁群体的见义勇为意愿较低。在教育程度上,以大学及以上群体为对照组,小学及以下群体和初中群体均通过了显著性检验。从社会环境来看,农村居民的见义勇为意愿显著高于城市居民。从居住地所在圈层上看,三圈层居民的见义勇为意愿显著高于一圈层居民,假设1得到证实。从治安环境上看,居住地社会治安状况、治安改善状况以及民警执法效率三个变量的系数显著为正,这表明社会治安状况、治安改善状况和民警执法效率对居民见义勇为意愿有显著影响,假设2得到证实。从政务环境上看,居民对政务了解度、政务透明度和政务满意度三个变量的系数也显著为正。这说明居民对政务工作了解越多、政务透明度越高、政务满意度越好,其见义勇为意愿越强烈,假设3得到证实。

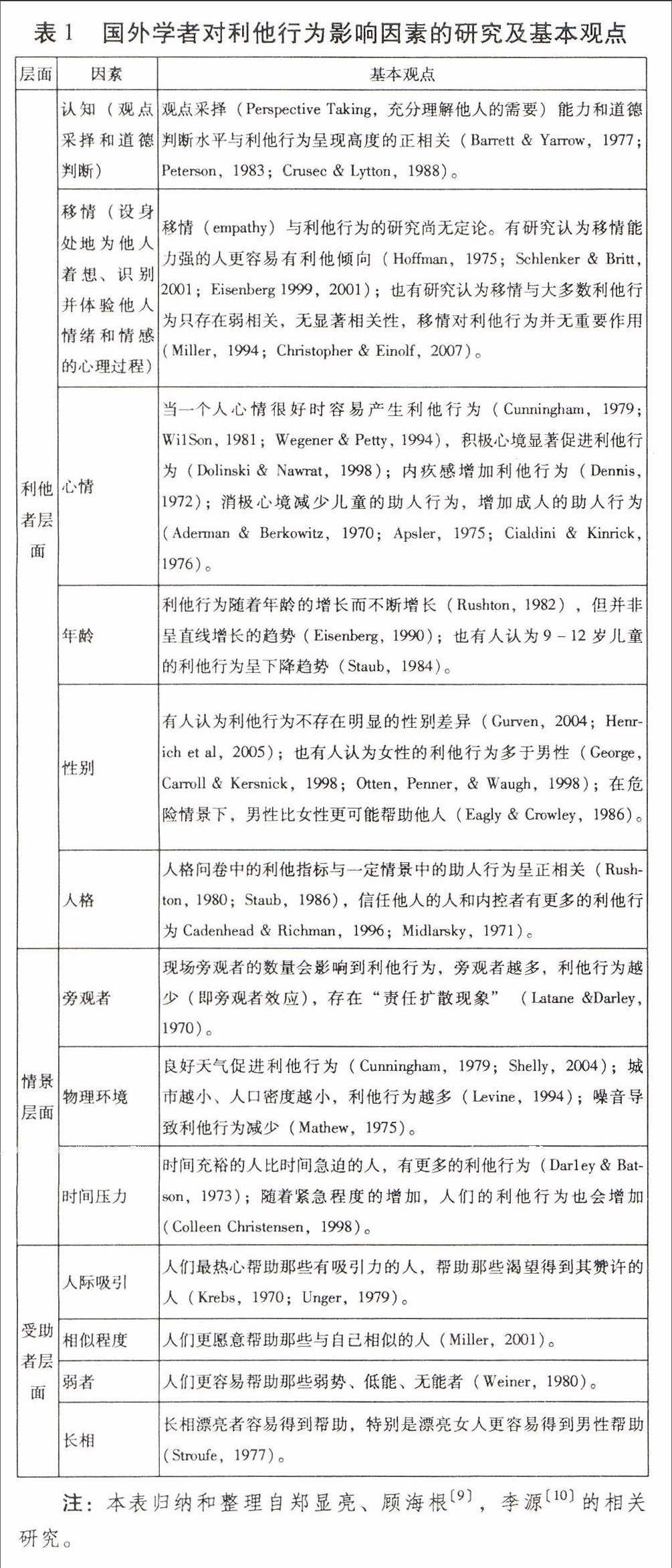

为进一步研究居民见义勇为行动,得到更稳健和具有说服力的结论,表3将见义勇为行动作为因变量,将“不支持”、“无所谓”和“积极支持”编码为0,将“积极参与”编码为1,采用二项logistic回归考察个人特征和社会环境因素对居民见义勇为行动的影响。

表4与表3基本一致,四个假设分别得到证实。个人特征方面,女性见义勇为行动的发生比仅是男性的0.564倍。30-39、40-49、50-59岁三个群体的回归系数显著为负,这三个群体在见义勇行动的发生比仅是16-19岁群体的0.645、0.559和0.335倍。教育程度较低群体见义勇为行动的发生比也较低。小学及以下群体是大专及以上群体的0.539倍。社会环境方面,农村居民见义勇为行动的发生比是城市居民的1.775倍。三圈层居民发生见义勇为行动的发生比是一圈层居民的1.259倍。治安环境和政务环境与居民见义勇为行动均呈现显著的正相关。

四、结论与启示

本文研究了成都市居民见义勇为意愿与行动的现状及其影响因素,证实了前文所提出的四个假设,得出以下重要结论及启示:

第一,从总体来看,成都市居民对见义勇为的主流态度较为积极。97%的居民在道德层面上认同见义勇为精神。一个值得深究的现象是,仅有35%的居民表示积极参与见义勇为行动,仍有62%的人还处在见义勇为意愿向行动转化的纠结之中。这揭示出国人在见义勇为实践上存在明显的知行背离,反映在现实生活中便是大量看客群体的存在。实现国人见义勇为意愿与行动的统一有以下措施:一方面要降低个体见义勇为行动的各种成本,消除看客不敢为的纠结心理。另一方面政府要树立良好的公信力,维持社会治安环境,营造良好的舆论氛围,切实保障见义勇为者的合法权益。

第二,个人特征对见义勇为意愿和行动具有显著影响。从性别上看,女性见义勇为意愿和行动均低于男性,这与女性的生理和心理状况有关。女性相对于男性而言在生理上处于弱势地位,她们没有足够的能力和体力去应对见义勇为行动的高风险。单雯等从进化心理学研究发现女性的冒险倾向以及对风险的接受程度都明显弱于男性。〔29〕生理和心理的差异是导致女性在见义勇为意愿和行动上低于男性的重要原因,但是这并不排除在非紧急状态下女性的利他行为多于男性,还需要进一步研究论证。从年龄组来看,50-59岁老年群体在见义勇为意愿和行动上都远远低于青年群体。老年群体随着年龄的增加社会心理机能逐步下降,对见义勇为精神的认同度降低。在实施见义勇为行动上,由于身体状况较差,老年人通常要承担比普通人更高的身体损害甚至付出生命的代价。30-39、40-49岁中年群体在见义勇为意愿上与16-19岁青年群体没有显著差别,但在见义勇为行动上显著较低。由此可见,中年群体是看客行列中见义不敢为的主体人群。中年群体在继续社会化的过程中,随着实用主义和功利主义逐步渗透,更容易纠结于“为或不为”的尴尬中。

从教育程度来看,居民见义勇为意愿及行动随着教育程度的提高而显著上升。应该重视素质教育在公民社会责任感培养中的重要作用,教会人们使用科学的方法见义勇为。这里所讲的科学方法,并非传统意义上“奋不顾身”的见义勇为法,而是“见义智为”。“见义智为”即让行动者在力所能及的范围内,运用合理的方式应对突发事件,在理性思维下帮助他人,以此避免不必要的牺牲。政府应该加强舆论宣传和引导,让“见义智为”成为一种新的道德风尚,从而为见义勇为奠定良好的道德和现实基础。

第三,社会环境因素对居民见义勇为意愿和行动具有显著的正向影响。从城乡环境来看,农村居民的见义勇为意愿和行动均高于城市居民。我国农村社会为传统的熟人社会,村民之间受血缘和地缘关系的影响彼此信任和了解,当他人陷入困境时大家能够及时伸出援助之手,容易出现利他行为。相比之下,我国城市社会相对陌生,人与人之间的信任感缺乏,伴随着陌生人社会道德约束力的减弱,见义勇为的意愿和行动降低,利他行为减少。从居民居住地所在圈层来看,一圈层居民的见义勇为意愿及行动低于三圈层,究其原因与城乡之间的差异相类似。一圈层处在成都市的中心地带,人口流动频繁,陌生人社会性质较强。

从治安环境来看,居住地社会治安状况、治安改善状况和民警执法效率是影响居民见义勇为意愿及行动的重要因素。社会治安状况良好,居民相互之间的认同感、信任感较强,这意味着见义勇为的社会规范程度越高,既能激发个体见义勇为的意愿与行动,还能大大减少见义勇为者孤军奋战的可能性,从而有效降低见义勇为的代价和风险。从这个角度出发,政府应该加大社会治安的管理力度,提升执法人员的素质,加快对突发事件的处理效率,为见义勇为提供良好的安全环境。进一步通过立法强化见义勇为者的合法权益,有效提升居民见义勇为意愿和行动。

从政务环境来看,居民对政务工作了解程度、政务透明度以及政务满意度对其见义勇为意愿和行动存在显著影响。一般而言,居民对政务工作及政策的了解程度越深入、政务透明度越高,对政务满意度越高,就能够及时知晓相关见义勇为的政策法规以及补偿和激励机制,因而愿意付诸实际行动支持见义勇为。因此,政府应通过新闻媒介、社会舆论进行正面宣传,弘扬社会正气、树立良好风尚,鼓励民众参与见义勇为行动。同时,政府应提高工作效率,简化见义勇为行动的法律认定程序,为见义勇为者提供及时的经济补偿及有力的社会保障,提升民众的满意度,从而解除见义勇为者的后顾之忧。

最后,利他行为是个人与社会互动的产物,缺少社会环境因素的支持,利他行为必然减少,特别是具有时空压力和一定危险性的见义勇为行为。利他行为者虽然不期待受助者的直接回报,但是社会正面激励利他行为将增加利他行为的发生,利他行为者将收获到一种社会价值感。同时,利他行为的增多,会直接减少社会冲突,缓解社会紧张,从而有利于社会和谐,这又将促进更多利他行为的出现,利他者将收获到一个“互助社会”的回报,让更多的人(包括利他者本人)增强社会安全感和信任感。因此,改善利他行为的社会环境,不仅仅是利他者的期望,更是建设社会和谐的重要途径。政府不仅要通过道德宣传和说教,弘扬见义勇为等利他行为,更要加强社会治理,营造良好的社会环境,特别要通过立法强化利他行为者的合法权益,打消“英雄流血又流泪”的顾虑,促进人们从利他意愿向利他行动的跨越,是实现传递中国正能量的重要手段。

〔参考文献〕

〔1〕邵贵平.关于利他行为与心理健康的研究〔J〕.健康心理学杂志,2000(1).

〔2〕何安明.大学生移情能力与利他行为的相关研究〔J〕.黑龙江高教研究,2007(2).

〔3〕张会平,李虹.大学生动机缺失状况的调查研究〔J〕.清华大学教育研究,2006(S1).

〔4〕杨美荣,李建明.大学生利他行为的调查分析〔J〕.中国健康心理学杂志,2007(9).

〔5〕王健.大学生利他行为的社会调查与统计分析〔J〕.未来与发展,2010(10).

〔6〕王永会,张雅君,李亚兰,王法丁.大学生利他行为影响因素分析及行为能力培养〔J〕.校园心理,2014(4).

〔7〕李亚兰,张雅君,王永会.当代大学生利他行为调查分析——以北京市为例〔J〕.校园心理,2015(1).

〔8〕商卫星,卢阳.利他行为的启动因素〔J〕.武汉纺织大学学报,2014(5).

〔9〕郑显亮,顾海根.国外利他行为影响因素的研究综述〔J〕.外国中小学教育,2010(9).

〔10〕李源.关于利他行为理论及其影响因素的综述〔J〕.求知导刊,2015(2).

〔11〕程乐华.网络心理行为公开报告〔M〕.广州:广东经济出版社,2002.

〔12〕丁迈,陈曦.网络环境下的利他行为研究〔J〕.现代传播-中国传媒大学学报,2009(3).

〔13〕王小璐,风笑天.网络中的青少年利他行为新探〔J〕.广东青年干部学院学报,2004(1).

〔14〕郭玉锦,王欢.青少年网络失范行为探析〔J〕.青少年犯罪问题,2010(3).

〔15〕彭庆红,樊富珉.大学生网络利他行为及其对高校德育的启示〔J〕.思想理论教育导刊,2005(12).

〔16〕佘凌.上海青年群体眼中的见义勇为〔J〕.青年研究,2008(9).

〔17〕潘烈,周燕.大学生社会公德意识与行为调查〔J〕.当代青年研究,2010(5).

〔18〕曾庆东.见义勇为观的现代错位及其拯救——当代大学生见义勇为观的调查分析〔J〕.武汉理工大学学报,2007(3).

〔19〕朱力.旁观者的冷漠〔J〕.南京大学学报,1997(2).

〔20〕罗玲妹.成本收益视角下的“见义勇为”冷漠现象探析〔J〕.天水行政学院学报,2011(5).

〔21〕王泽应,邓子纲.见义不为现象的成因与矫治:兼论公德沦丧与犯罪的相关逻辑〔J〕.湖南公安高等专科学校学报,2003(1).

〔22〕刘文芳,马中全.转型期见义勇为英雄的社会支持现状及原因分析〔J〕.行政与法,2013(4).

〔23〕潘芝雯,黄本莲.见义勇为者利益保护的民法分析〔J〕.行政与法,2010(7).

〔24〕冯小林,谷声燕.对影响学生身心健康社会环境因素的考察〔J〕.江西师范大学学报:哲学社会科学版,2009(6).

〔25〕马长世.高校德育社会环境分析与整体性建构〔J〕.探索,2008(6).

〔26〕刘林平,张春泥.农民工工资:人力资本、社会资本、企业制度还是社会环境?——珠江三角洲农民工工资的决定模型〔J〕.社会学研究,2007(6).

〔27〕韩德昌,王大海.人口统计特征、社会环境因素与中国大学生信用卡持有关系研究〔J〕.上海金融,2007(11).

〔28〕易承志.中国共产党基层执政社会环境的生态分析〔J〕.湖北社会科学,2011(4).

〔29〕单雯,金盛华,张卫青,盛瑞鑫.从进化心理学视角看两性冒险行为〔J〕.心理科学进展,2010(11).

(责任编辑:何频)