煤矿巷道冒顶区域划分技术研究

2016-01-16朱浩田,王海涛,王子豪等

煤矿巷道冒顶区域划分技术研究

朱浩田1,王海涛1,2,王子豪1,朱健1,颜亮1,周雄飞1

(1.黑龙江工业学院 资源工程系,黑龙江 鸡西158100;2.黑龙江省普通高校采矿重点实验室,黑龙江 哈尔滨150000)

摘要:为了划分出双河煤矿新区3`#煤层巷道冒顶危险区域, 进而有针对性地及时采取防治措施,降低巷道冒顶事故发生率,同时节省巷道支护材料。以分析岩层稳定性的主要影响因素和获得精细地质生产资料为基础,建立顶板岩层稳定跨距计算力学模型,获得稳定跨距公式, 以此为基础借助于顶板探测仪和岩层结构窥视仪等观测工具,最终得出双河煤矿巷道冒顶危险区域。区域划分对矿井和鸡西矿业集团乃至龙煤集团日后生产,具有借鉴意义和辐射作用。

关键词:巷道冒顶;稳定性分类;区域划分

文章编号:1672-6758(2015)01-0044-3

中图分类号:TD327.2

文献标识码:A

Abstract:In order to save the roadway supporting material and find the preventive measures to reduce the accident rates of coal mine , we try to find out the area of the roof collapse of drift in the Shuanghe No.3 Mine. The main influent factors and geological production data are analyzed as the analysis basis,the span formula was established. Based on the observation of strata structure detector and peep instrument, the paper found out the area of roof collapse of driftin Shuanghe No.3Mine. The research results may be of significance for the problem-solving of the roof collapse of drift .

我国煤炭资源丰富,在相当长的时间内,煤炭仍是我国主要能源。[1]合理有效地开发煤炭资源对促进和保证国民经济的发展有重要作用。在煤矿建设中,特别是巷道掘进过程中,围岩多数为层状,节理、裂隙发育比较完全,在其服务年限内要受到多种因素影响,而且随着开采深度的增加和赋存条件的不断变化,巷道顶板稳定性日趋复杂。[2]顶板稳定性的准确分类是确保巷道安全掘进的前提,准确划分巷道冒顶危险区域,有利于煤矿掘进巷道顶板支护的实施,使得矿井巷道顶板支护做到有的放矢,有利于资源节约,提高矿井经济技术效益,对煤矿日后巷道支护具有重要的理论指导和实际应用价值。

1矿井概况

双河煤矿核定生产能力110Mt/a,井田面积为22.51km2。井田内地形大部分为丘陵地形,地形差异较大。北部和东部是黄泥河和二道河冲积平原,西部和南部由于受地层挤压形成褶皱,呈现大致平行于煤系地层走向近东西向的山脊,山峰圆顶。地面标高+197~+400m之间。矿井井田内的主要构造以断层为主,除平-麻逆掩断层外,区内共有较大断层50条,且以正断层为主,新区3#煤层主要由西北-东南走向的F13和南北走向的F45两个大断层分割而成,井田范围内裂隙大,小断层众多,发育完全,容易产生巷道冒顶事故。

3#煤层是矿区内最厚的煤层,厚度1.5~3.5m,平均厚度3.2m,最厚可达3.5m,结构比较简单,只在上部夹有两层0.05~0.1m厚的泥岩,煤质好,松软易碎。直接顶为16m的中细砂岩,直接底板是0.4~0.8m的炭质泥岩和粉砂岩夹煤线,老底为5.6m纹理明显的细砂岩,煤层、裂隙及其结构面发育、断层和褶皱较多,顶板的初次来压步距为13~15m,煤层顶底板较不稳定。

2顶板稳定性区域划分

2.1 顶板稳定性分析。

以岩体力学和材料力学作为理论基础,按照顶板弯距来计算顶板的极限跨距。[3、4]根据模型,在进行岩层稳定跨距的计算时,由巷道顶板第1层岩层开始分析,如果其稳定跨距大于巷道的实际跨度,则第1层即为稳定岩层;反之为非稳定岩层,会发生冒落,以此类推继续向上分析计算直至找到稳定岩层为止。要保证岩层稳定,需要巷道的最大跨度不能大于该岩层的稳定跨距。巷道跨度公式如下:[5、6]

L为巷道跨度,m;

L1为岩层的稳定跨距,m;

h—埋深,m;qx+Qx为顶板岩层对第x层岩层施加的载荷,MPa;

f强—岩层完整性影响系数;

f采—采动影响系数;

f深—埋深影响系数;

f地应力—地应力影响系数;

Rt为第x层岩层的单向抗拉强度,MPa。

2.2 顶板稳定性区域划分方法。

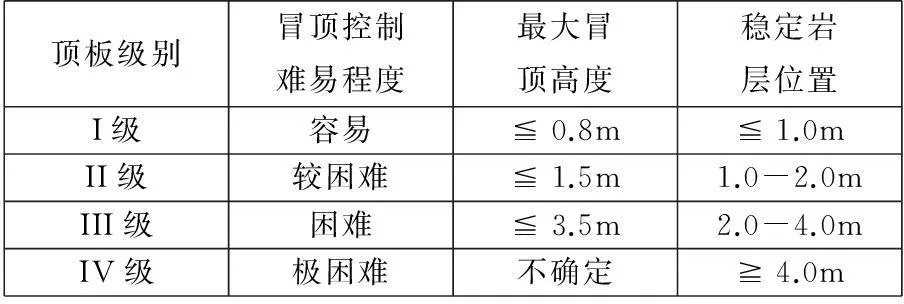

在参考国内外巷道支护理论与技术最新研究成果的基础上,利用获得精细的地质生产条件,对双河煤矿高应力构造区地质力学评估,并调研和监测巷道矿压显现规律,以高应力构造区巷道围岩破坏和变形特征为基础,对双河煤矿巷道冒顶隐患区域进行划分,将其划分为稳定(I级)、中等稳定(II级)、不稳定(III级)和极不稳定(IV级)4 种类型,[7]划分标准如表1。

表1 冒顶隐患级别划分表

在对大量钻孔数据分析、力学以及现场实验和数值模拟的基础上,利用SURFER软件的插值与AutoCAD绘图功能(如图1)方法,得出全矿井顶板冒顶危险级别划分图(如图2),在冒顶危险级别分类图中,不同冒顶级别的顶板交界处是由一系列等值线来确定的,相同等值线间所包括的

图1 技术路线图 Fig1 The technology methods

图2 顶板冒顶危险性区域划分图 Fig2 The roof falling danger zone division map

范围就是冒顶隐患级别相同的顶板类型根据巷道稳定岩层位置的不同可以对矿井内不同地段的顶板稳定性及冒顶隐患级别进行划分,清晰地标示出冒顶危险区域。

从图中可以看出双河煤矿巷道冒顶区域划分为4类。I类顶板稳定岩层距离顶板表面较近,位于锚杆能够锚固到的范围之内,顶板冒顶危险等级最低;II类顶板稳定岩层与顶板表面之间的距离大于I类顶板,顶板冒顶危险级别属于中等;III类顶板稳定岩层与顶板表面距离超过II类,顶板冒顶危险级别较高; IV类顶板稳定岩层与顶板表面距离超过了III类,顶板冒顶危险级别最高。

2.3现场验证。

在矿井新区3#层右四工作面上巷超前工作面30m,50m,80m处,进行了钻孔窥视作业,如下图所示。

图3 钻孔窥视图 Fig3 Drilling peephole

由图可知巷道顶板0~2m范围围岩极为破碎,不具有承载能力,在2~4m范围内,围岩破碎间距明显加大,破碎程度减弱,裂隙开始增加,此范围内,围岩具有一定自身结构强度,承载能力弱,4m以上围岩只有少数裂隙,岩层完整或基本完整,强度基本为原岩体强度,位承载层。与图2的危险区域相吻合,说明危险分级能达到矿井安全生产要求,为确定支护参数提供可靠的依据。

3结论

本文以双河煤矿新区3#煤层巷道顶板为研究对象,运用岩体力学、材料力学和数值模拟为理论基础,地质精查报告为数据基础,对巷道顶板进行了稳定性分析,确定了巷道顶板稳定性类别,画出顶板冒顶危险性区域划分图,从中得出了以下结论。

(1)将稳定岩层距顶板的垮落距作为顶板冒顶危险级别分类的指标,这样既容易量化,又可以直接和支护参数设计建立起联系,便于理解和实际应用。利用SURFER 软件的插值与AutoCAD绘图功能,绘制出顶板冒顶危险级别分类图,指导矿井的巷道支护设计,保证巷道顶板安全和工作面安全生产。

(2)通过对矿区部分巷道掘进与回采期间的实测分析表明,巷道围岩变形控制效果较好,满足了工作面安全生产的要求,说明了分类较为准确,锚杆支护参数合理,为该矿类似条件下巷道围岩的有效控制奠定了基础,给安全生产提供了较高的保障,也提高了经济效益。

(3)本研究是对巷道顶板稳定性分类的初级分析,日后还应对不同特点的巷道围岩进行更加深入、系统的研究,进一步完善分类指标和巷道围岩控制的理论及技术体系,以便对顶板进行分类管理,减少甚至杜绝顶板事故的发生。

参考文献

[1]凌标灿,彭苏萍,张慎河,等.采场顶板稳定性动态工程分类[J]. 岩石力学与工程学报,2003,22(9):1474-1477.

[2]谢飞鸿,孙摇伟,刘京学. 层状复合顶板巷道稳定性分析[J]. 兰州交通大学学报,2009,28(3):12-16.

[3]刘钦甫,刘衡秋,彭苏萍,等.淮南煤田13-1 煤层顶板地质特征与稳定性研究[J]. 煤炭学报,2004,29(3):318-322.

[4]彭苏萍,孟召平,李玉林.断层对顶板稳定性影响相似模拟试验研究[J]. 煤田地质与勘探,2001,29(3):1-4.

[5]钱鸣高,石平五.矿山压力与岩层控制[M].徐州:中国矿业大学出版社,2003:60-65.

[6]贾明魁.锚杆支护煤巷冒顶事故研究及其隐患预测[D]. 北京:中国矿业大学(北京),2004:20-28.

[7]马念杰,赵庆彪,刘少伟.煤巷锚杆支护新技术[M]. 徐州:中国矿业大学出版社,2006:35-46.

Approach to Differentiate Area of Roof Collapse of Drift

Zhu Haotian, Wang Haitao, Wang Zihao, Zhu Jian, Yan Liang, Zhou Xiongfei

(1.Department of resources engineering, Heilongjiang University of Technology, Jixi, Heilongjiang 158100,China;

2.Heilongjiang Key University Laboratory for Mining Engineering,Harbin, Heilongjiang 150000,China)

Key words:roof collapse of drift; classification of stability; area partition

Class No.:TD327.2Document Mark:A

(责任编辑:郑英玲)