《呐喊》与女师大风潮

2016-01-07秋阳

秋阳

前篇文章以《鲁迅与许广平》为题,对有学者到筑城倡导“反思我们的文学传统”的话题做了回应(见《贵阳文史》2015年第4期)。不过那只是“女师大风潮”的点滴,意犹未尽,故再作此篇补叙。

山外请来讲席给山民宣讲新“经”

上次提到的筑城讲座,从北京邀请来的陆先生一开头就拿上世纪20年代的“女师大风潮”为由头,提出要“反思”我们的文学传统,说“其是与非太过分明,轻易给人戴上好人坏人的帽子,缺乏包容性。”其所举证的案例,就是女师大校长杨荫榆被学生驱逐离开北京,而成为当时晾动全国的“女师大风潮”。

以此认定其“重要原因”,是“派系斗争”。具体“细节”即“案情”就是:“许广平给鲁迅写信告杨荫榆的状”,于是广东人许广平联合浙江人鲁迅,将江苏人杨荫榆赶下台。“至于程序是否合法没人追究”。还说,“1925年杨荫榆回到苏州生活,1930年代日军占领苏州后,为不少当地女性提供了避难所,后被日军杀害。”(陆建德:《反思文明的文学传统》,《贵州都市报》2013年6月18日)

无独有偶。不久又在筑城的报上读到另一篇文章,作者说他在学校读书的时候,曾经听过老师讲《纪念刘和珍君》,并从老师“汩汩流露的感情,受到深深的震撼。”后来,又听到老师念了一篇《杨荫榆之死》,“这才知道原来被骂的女校长,也并非不爱她的学生,她甚至为学生涉生命之险并最终付出了生命。”他于是觉得“世界并不是非白即黑。人性站在那儿,但角度是多棱的。”(文章见《贵阳日报》2014年2月13日)

说是巧合,乃是因为应邀到贵州做讲席的陆先生,其所讲课题与这位作者在学校所听的课都涉及女师大校长杨荫榆,而刘和珍也是杨荫榆在任期间的女师大学生。讲学者和听课者,似乎都在为杨荫榆的遭遇而鸣不平。

然而,读过报纸的报道之后,却突发莫名的感伤。不禁想到:

贵州历来就是边远的蛮荒之野,又给戴上了一顶“自大”的灰帽子,只能听候外来者的开发。王阳明,就是开发贵州传播文明的“精英”之一。于是每有“讲座”,得请外来的“精英”给“蛮荒”之民传经送宝。回过头来看贵州,不是也有走出去的精英么?诸如李端菜、谢六逸,以及王若飞,等等。不过,这次讲“反思我们的文学传统”,涉及鲁迅与“女师大风潮”,对我黔人,也是一门必修课。这得从两个方面来说。

一方面,以前曾经有过将鲁迅作品从教科书中删除之议,但未形成定案。这次“讲席”在讲学中对鲁迅文学所指称的种种“是非”,不就成为“删除”鲁迅文学的一种佐证了么?何况,鲁迅又是与许广平联合起来,将女师大校长杨荫榆赶下台的“罪魁”呢!

另一方面,随着时间的推移,读鲁迅的书,知道鲁迅其人者,越来越少。即如那位在学校听过老师讲《纪念刘和珍君》的作者,可能从老师的讲课中知道那是鲁迅先生的作品,但不一定了解鲁迅与杨荫榆,以及杨荫榆与刘和珍之间究竟是些什么关系,当然也就不会知道“女师大风潮”究竟是怎么回事了!

“讲席”既然要拿“女师大风潮”来说事,他对女师大及其学潮一定是很有研究的了。然而,就其实亦不尽然,而是意在题外,似乎是要追究杨荫榆的被逐是否符合法律程序,又用杨荫榆在日军侵华期间为隐蔽不少女性,遭到日军的杀害的“义举”,去质疑她的被逐是否有悖于“道义”?这岂不就远离“反思我们的文学传统”的题旨了么?

文学上的“反思”,其实就是文学批评。鲁迅是作家,也是文学批评家。他在《对于批评家的希望》(载1922年11月9日《晨报副刊》,署名风声)中说:“我不敢希望他们于解剖裁判别人的作品之前,先将自己的精神来解剖裁判一回,看有无浅薄卑劣荒谬之处,因为这事情颇不容易的。我所希望的不过愿其有一点常识……看不起托尔斯泰,自然也自由的,但尤望调查一点他的行实,真看过几本他所做的书。”

为了破解“女师大风潮”之谜,亦应遵循鲁迅先生的“希望”,认真读一读鲁迅的书,查阅相关的史料,才能辨明“女师大风潮”的是非,了解杨荫榆被逐的根由,认识真正的鲁迅。

因为不是听讲者,不知讲席先生都讲了些什么,但从发表出来的报道中可以看出,记者为维护新闻的真实性,立场是客观的,态度是认真的。譬如,对“女师大风潮”,记者是这样写的:“讲到了上世纪20年代的‘女师大风潮这一重要文化事件”;又如在引述讲学内容时,则标明其为讲席的“认为”;再如“说起‘女师大风潮中被驱逐的杨荫榆,陆教授有自己的理解,认为派系斗争是重要原因。”其中,“女师大风潮”前所冠的“上世纪20年代的”,及其后的“重要事件”,想来是记者加上去的;“理解”一词的运用,则很有讲究。“派系斗争”是对“女师大风潮”定性的关键词,极为重要,说其是“讲席”自己的理解,至于真相如何,留给读者去思考和查证,此即记者的高明。由此看来,这位记者是读过鲁迅的书、对“女师大风潮”是有所了解的。

“女师大风潮”,确乎是上世纪20年代发生在北京的“重大文化事件”,“当时惊动全国。”事非偶然,确乎与鲁迅密切相关。鲁迅在新文化运动中创造的业绩,最为辉煌的要数《呐喊》,当是不言而喻的;至于“女师大风潮”,因为受到持不同政见者的干扰和当权者的迫压,留下了负面影响,不为一般人理解,而被冷落,甚至歪曲。其实“女师大风潮”也是新文化运动中具有标志性的成就。如果说《呐喊》是无声中国的一声“惊雷”,那么“女师大风潮”就是受强权者压迫的女性起而反抗、自我解放的先声。这个解放运动又是在鲁迅“救救孩子”的呼声感召下兴起的。也可以说是《呐喊》的出世与“女师大风潮”的胜出,是鲁迅改革社会——民族解放思想经过实践结出的两朵奇葩。

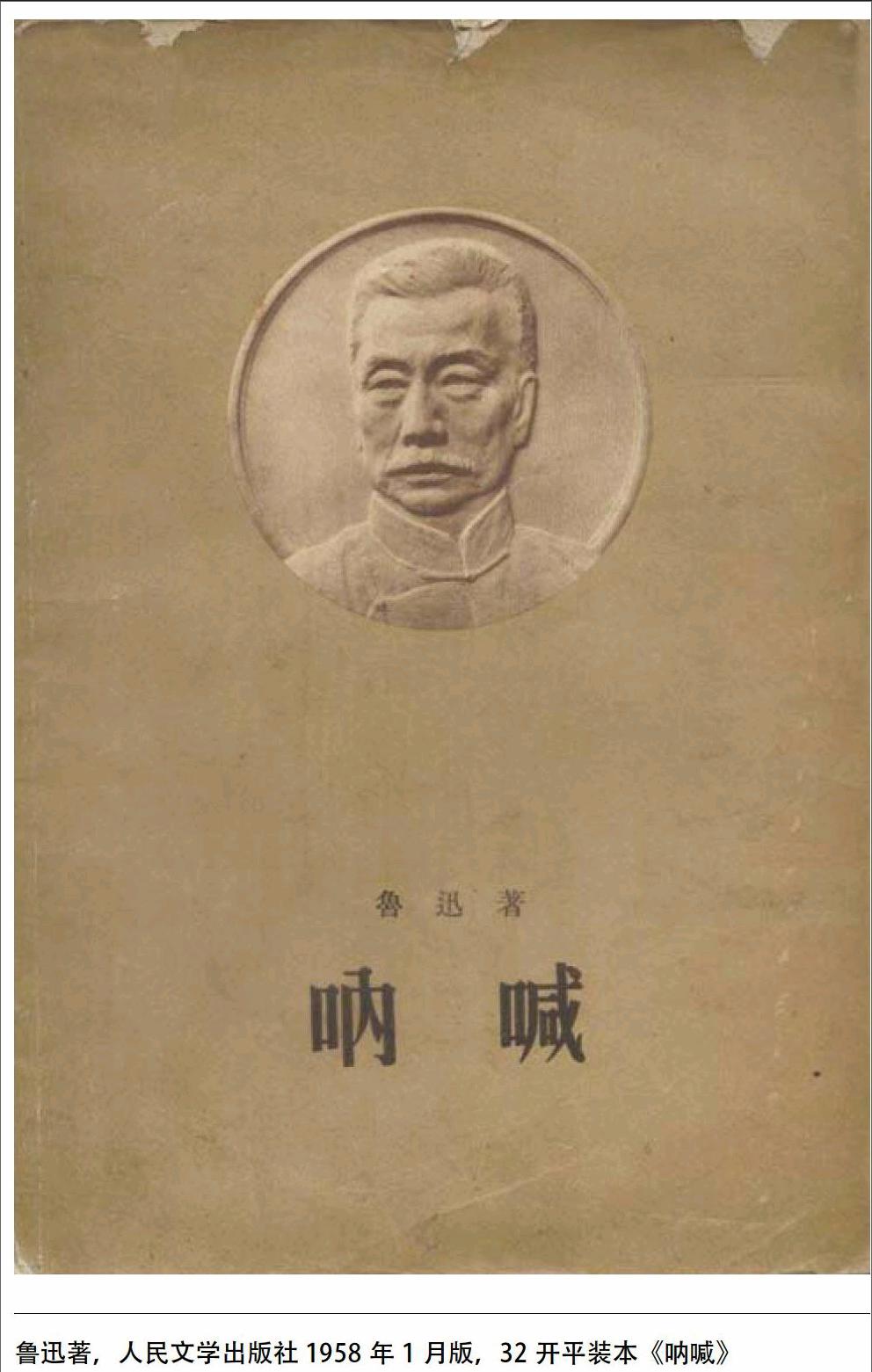

《呐喊》,1923年8月出版,犹如一声惊雷(鲁迅《无题》诗:“万家墨面没蒿莱,敢有歌吟动地哀,心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。”《鲁迅日记》1934年5月30日:午后为新居所书条幅),声震环宇,足以振聋发聩。至1930年7年间,连续增印达12次之多,一时“洛阳纸贵”。其间还译成多种文字,流布海外,转而成为他国的异邦之声,谱写了中国文学史的新篇章。

(作者系《花溪》月刊原副主编)