涉县漳南大渠建设始末

2015-12-29张昆明

张昆明

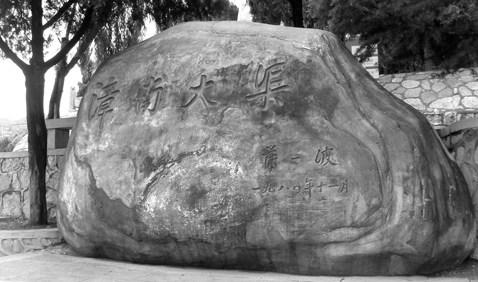

在涉县赤岸村的将军岭上,有一条大渠通过,渠旁的一块景观石上刻写着“漳南大渠”四个大字,是由原中共中央顾问委员会常务副主任薄一波于1980年题写。

而这条漳南大渠,也是抗战时期,晋冀鲁豫边区政府修建的最大规模的水利工程。这项工程对今天的人们来说,也许算不了什么,但在当时灾害频繁,斗争残酷,根据地资金、技术、设备等异常缺乏的情况下修建,却是一项了不起的举动,从其建渠过程中,也充分反映了边区党、政、军、民齐心携力,共同抗灾自救的鱼水深情和生产壮举。

旱灾让人们穷极思变

在涉县境内,尽管有一条清漳河流过,但因为群山连绵,沟壑纵横,地势不平,清漳河水并不能惠及所有地区,即使许多位临河旁的村庄,也因地形缘故,多数田地浇不上水,只能“望天收”。

自1941年冬开始,太行山大旱,许多农田减产,有的甚至颗粒无收。到了1943年春天,旱情依然没有减缓。眼看这年夏收、秋收都没有什么指望,涉县河南店、南庄村一带的人们纷纷议论:“要是能把清漳河的水引到山上来,将旱田变成水浇地就好了。”河南店村的民教主任张鹤岭是个热心人,他熟悉本地情况,找到区长李庆,建议说,可以从清漳河上游的王堡村开一条大渠,将河水引到下游的村庄来,这样沿途村庄的很多旱田就能浇上水,不怕干旱了。

区长李庆也心动了,立即去找边区政府农林局的工程师曲万里,商议开渠之事。曲万里沿着清漳河边的山地跑了一趟,回复说,可以开渠。

不久,经中共太行分局、边区政府、一二九师等党、政、军领导机关首长商议,决定由边区政府贷给40万元(冀钞)修渠。随即,成立了开渠筹委会,成员有一二九师政治部民运干事景乾元、边区政府农林局干部傅鼎、涉县的农会主席师自明、一区区长李庆、财政科杨象春等人。筹委会指定工程师曲万里等技术人员负责大渠的勘察、测量、设计等工作。

1943年2月24日,随着开山的炮声隆隆作响,三千余人的修渠大军在划定的开渠路线上,开始了施工。为加强统一领导、指挥,这年3月1日,开渠筹委会接着在河南店村召开了一次联合会议,由开渠沿岸的温村、王堡、赤岸、会里、沿头、河南店、南庄、茨村等8个村的村长、生产主任、农会主席,以及一些水利干部参加。在会上,正式成立了开渠联合筹备委员会,讨论了开渠简章、工程预算,并要求8个村子各自成立一个开渠委员会,专门负责村里有关宣传、动员、协调等具体工作。

工程经初步估算,除涉县政府、一区、沿渠村庄自筹一部分资金外,由边区政府贷款60万元冀钞,并供给11万斤粮食。

破除迷信和谣言阻力

涉县位处深山,很多群众没有文化,十分迷信,特别信奉神仙和风水之说。

开渠之初,迷信之说便传开了。有的人说:“开渠会把漳河的龙脉打断,主村不平,这叫要命渠。”因开渠需要占用一部分田地,拆迁一些房屋,向沿途村庄群众派工、派款,这又引起了一些群众的不满,给了少数破坏分子以造谣之实,有人便乘机在群众中煽动、挑拨说:“此渠毁房又占地,出钱又出工,最后渠道开不成。”

个别群众心生恼恨,竟偷偷将工程技术人员插在地上,用来标示开渠路线的木牌拔掉。

在各种风言风语和阻力之下,少数地方干部也动摇了思想,有了中止修渠的非议。

面对动工之初遇到的这股阻力,边区政府主席杨秀峰等领导下定决心,一定要破除阻挠修渠的迷信、谣言,将大渠修成,改变赤岸村一带山上旱田无水可浇的局面,增强人们抗灾自救的信心。

开渠联合筹备委员会组织赤岸等8个村庄的干部,召开扩大会议,进一步开展深入动员,统一干部的思想、认识,并由各村干部到群众中去,做好解释、说服工作,从而赢得群众的理解和支持。就这样,修渠工程才得以破除阻力,顺利实施。

整个工程采取了“以工代赈”的方式,即参与修渠的群众出一个工,给3斤小米,不仅缓解了灾荒时期,群众缺乏粮食,挨饿受饥的困境,也调动了民工们干活的积极性,确保了大渠能够顺利完工。

大渠开工后,边区政府、一二九师、太行军区等党、政、军首脑机关,也纷纷动员干部、战士等,赶到施工现场,义务参加劳动,支持群众建设。

刘伯承、邓小平、杨秀峰等人,作为根据地的重要首长,也都以身作则,抽出时间,来到施工场地,查看工程进度,并亲自动手,帮着群众挑土、搬石头,义务出工。

有一次,天上下起了小雨,邓小平着了凉,有些感冒,但他仍然按照自己的计划,来到工地上,和民工们一起劳动,感染了周围的群众。而在视察工程进展中,刘伯承、邓小平看到,因开山、滑坡而炸起、掉落的石头砸坏了老百姓的房子,便当场要求管理施工的干部,一定要照价赔偿群众。

驻扎在涉县桃城的新华日报社人员,是一群捉“笔杆子”的“秀才”,平常采访、编辑、印刷等工作也比较繁忙,时间也安排得很紧,但是,在首长的带动下,也抽出一部分工作人员,赶到工地上帮忙。

一二九师一些干部最初怕耽误政治学习,不情愿去修渠,刘伯承就给这些干部讲了一个“列宁会见高尔基”的故事,进行开导:俄国革命胜利之后,遇到了大灾荒,粮食极度缺乏,很多地主、富商、投机商乘机渔利,不是将粮食藏起来,就是高价私卖,使大量工人、农民处于挨饿境地。有一天,高尔基前去看望列宁,希望这位革命导师为他讲一下当前的政治问题。可是,列宁忙着摆弄手里的一只鸡,想准备一道菜,招待高尔基。高尔基实在沉不住气了,便直率地向列宁说道:“列宁同志,我这次来,希望你给我讲点当前的政治问题,可是,你却……”列宁把手里那只鸡托起来,反问道:“解决吃的问题,不是当前的政治么?高尔基同志,你看是不是?”

就这样,刘伯承通过一个轻松、幽默的故事,解除了干部们在政治学习上的顾虑,让他们放下书本,抽出空来,前去参加漳南渠建设。

顺利竣工

由于日寇开展大“扫荡”,漳南大渠建设之中,曾被迫停工,但等反“扫荡”结束,施工照常进行。

大渠主体工程于1943年6月底基本完结,个别渠段延续到秋末才结束。整条大渠,首起下温村,途经王堡、赤岸、会里、沿头、河南店、南庄、茨村,尾至庄上,全长近30华里。共开凿石洞4个、总长160丈,其中,最大的山洞位于温村小岭,长40多丈、宽6尺、高6尺5寸。劈石坡8处,总长75.6丈,每坡均是宽7尺、高1丈1尺。在河南店村建石桥2座,共长40丈;建圆形或方形截面木桥14座,总长246丈,每桥平均宽4尺、高3.5尺。土渠工程段,共钻挖7个大土洞,最大的土洞位于南庄村,长120丈、宽6.5尺、高6.5尺。劈土坡最长处位于王堡村的范家坟,高5丈、宽3丈、长225丈。

受当时技术、材料、日寇扫荡等原因所限,一些渠段的质量未达到要求,经通水试验,存在漏水、塌方现象。1944年春,边区政府又组织人员进行修浚,由边区农林局派出5人,五专署、涉县政府、救联会、当地各区公所各派出2人,共同组成了“开渠工程队”,进行整修,终于在1944年4月初,圆满竣工。4月5日,顺利通水。

正式通水这一天,眼看着哗哗的河水经渠道,流向沿途各村庄的田地,滋润着久渴的庄稼,无论是领导、干部、普通战士,还是村里的群众,一个个都是欢颜笑语,相互祝贺,一派喜庆的气象。

修建漳南大渠,超过了最初预算,总计用工12万个,花费资金166万元,其中,边区政府贷给160万元,边区政府、五分区各借给伪钞1万元。用去粮食19余万斤,除伙房吃掉、其他公共支出用去部分外,涉县民工在建渠中,共赚小米13万斤。赚取的这13万斤小米,对涉县很多群众解决吃饭问题,顺利渡过灾荒,起了很大作用。

漳南渠沿线共设了14个放水口,通水量每秒3立方米,可浇灌农田3500余亩,沿渠受益群众2000多户,按当时每亩增产200斤计算,每年可增产70余万斤粮食。

永久的纪念

在严重的干旱面前,漳南大渠对提高沿渠农田粮食产量,改善群众生产、生活条件,增强干部和群众抗灾自救的信心,都发挥了重要作用。

这条渠也是在边区政府、一二九师等党、政、军领导机关的直接支持和援助下修建而成的,因而,当地群众亲切地称其为“救命渠”、“幸福渠”、“将军渠”,还有人为此编了一首歌谣,以此歌颂边区政府和一二九师的功绩:“水流南山头,吃饭不发愁。没有八路军,这水怎能流?”

1958年,沿着漳南大渠尾部,涉县又将渠道续开至胡峪、石岗、原曲3个村,使渠水灌溉面积增加到了上万亩,农田受益面积更大了。

1985年,为铭记前辈功绩,传承革命传统,涉县青少年又自发捐款1.1万元,在赤岸村的将军岭上修建了“漳南大渠纪念碑”。这座碑高12.9米,象征着参与修建大渠、与群众结下鱼水深情的一二九师;碑的正面镌刻着由薄一波题写的“漳南大渠”四个苍劲有力的金黄色大字,碑的上方刻有镰刀和枪组成的图案,象征着军民一家鱼水情深;碑的背面是团徽,下方是春芽,象征着漳南渠水哺育着革命老区新一代青少年茁壮成长;碑座四周是麦穗,象征着漳南渠水浇灌下的土地五谷丰登,一片旺盛之象。2004年,因一二九师旧址景区规划,在“漳南大渠”纪念碑的主体上,改建为了“将军岭”纪念碑。

1989年,在将军岭的“迎宾桥”上,涉县又修建了一座“思源亭”,亭下便是大渠,以此提醒后人要饮水思源,时刻不忘先辈的奋斗精神和卓越功绩。

“悠悠漳南渠水长,军民共结鱼水情。老少欢笑伴云谷,不忘恩德作自铭。”漳南大渠惠及的不仅仅是沿渠一代又一代人民,也给太行山群众留下一笔宝贵的“精神财富”,——那就是不论困难和险阻有多大,只要军民团结一心,坚定信念,不畏艰难,勇于奋战,就没有过不去的“火焰山”,一定能迎来“幸福泉”。