油包水乳状液微观特性进展研究

2015-12-29何思宏康煜姝

操 泽,冯 成,何思宏,康煜姝,王 敏

(中国石油大学(北京),北京 102200)

油包水乳状液微观特性进展研究

操 泽,冯 成,何思宏,康煜姝,王 敏

(中国石油大学(北京),北京 102200)

油包水乳状液的微观特性是影响乳状液稳定性的重要因素。为了降低采出液破乳难度、减小管线运输负担,有必要弄清楚乳状液的微观特性。影响油包水乳状液稳定性的微观因素主要有四部分:乳滴的大小、形状以及分布,乳状液界面张力,界面膜性质和界面剪切黏度。阐述了影响乳滴大小、形状、分布主要因素的研究进展,并简要介绍了乳状液液滴粒径分布的测量方法;报告了油包水乳状液界面张力大小主要影响因素的研究现状;阐述了界面膜的分子密度与机械强度对油包水乳状液稳定性的影响;对乳状液界面剪切黏度的影响因素进行了研究,对界面剪切黏度的研究现状作出评述,并介绍了测量界面剪切黏度的方法。

油包水乳状液;微观特性;界面膜;剪切黏度

目前,国内许多油田生产出来的原油中含水量逐渐增大,油田已经进入了生产中后期。在油气田地面集输过程中,油水混合物经过油嘴、阀门、管道、油泵等设备时会产生搅拌混合作用,使乳状液产生几率增大。据有关数据统计,目前世界上近80%开采出的原油为原油乳状液[1]。原油中存在着大量的油水乳状液,将会加大集输过程中管线、设备的负担,甚至减少集输管线的使用寿命。针对油水乳状液微观特性的研究,就是要从微观角度出发,研究原油乳状液的形状、大小、液滴分布情况、界面张力、界面剪切黏度等微观性质,从而得到影响乳状液稳定性的关键因素,为生产过程中油水分离、破乳剂的配制提供可靠依据。

1 油包水乳状液微观特性

1.1 油包水乳状液液滴的形状、大小、分布

乳状液的微观乳滴结构及其分布情况是表征乳状液性质的重要基础参数。通过影像分析仪,可以较方便的对乳状液分布、形状、大小进行细致观察。

乳滴存在的方式是多样化的,主要有以下几种形式:互相分散呈球状分布的乳滴;彼此接触的乳滴簇、整体形状不规则;呈复合结构的乳滴。对于乳滴界面面积来说,呈球状的乳滴跟其他乳状液的形式相比界面面积最小,更有利于自身的稳定。

乳状液的液滴结构主要受两种力的影响:一是乳滴内外相之间以及乳滴之间存在的相互作用力,这种力会使乳滴产生形变;还有一种是保持乳滴呈球形的力,其中界面张力就是其中的一种情况。对于乳状液而言,其宏观性质与微观结构间有着非常紧密的联系。

研究表明,乳状液乳滴的存在形式是时刻在变化的[2]。具体表现形式为:分散的乳滴相互联接或形成网络状结构、乳滴从网络状结构中分离。乳滴在聚并、分离的过程中,由于物理沉降和其他因素,聚并过程最终处于优势,此时在宏观上表现为油水分离的过程。随着搅拌强度、搅拌时间和乳化剂浓度的变化,乳滴大小也会发生变化。当乳化剂浓度较低、在较短的搅拌时间和搅拌强度下,乳状液液滴的大小相当悬殊。

乳状液液滴结构不同时乳状液的相体积分数也不同:对于独立液滴结构的乳状液,其各种尺寸的液滴数量分布相对较平均,分相平衡后,乳状液的相体积浓度在75%左右。乳状液中存在着大量液滴簇团结构的,在液滴达到相平衡时,乳状液相体积浓度在77%~83%之间。

另外,不同的搅拌速率下,乳状液中乳滴的大小、分布也不一样。王伟[3]等人通过实验,分别以600、1 000 r/min的转速制备体积含水率为40%~60%的乳状液,经显微镜拍摄照片后发现,在较大的搅拌速率下,乳状液乳滴直径较小,分散较均匀。

乳状液液滴粒径分布的测定方法较多,例如激光散射法、超声波法等等。运用最广泛的是激光散射法。乳状液的粒径随着其矿化度的升高而升高,当聚合物浓度增高时,乳状液粒径分布逐渐变宽,粒径增大。

1.2 油包水乳状液界面张力

油包水乳状液液滴的相界面面积较大,界面能较高,因而会产聚并现象。影响乳状液稳定性的关键性因素之一就是乳滴的界面张力。在乳滴进行聚并时,界面面积减小,从而导致乳状液界面能的降低,乳状液有着向热力学稳定状态的趋势,但是,此聚并过程最终致使乳状液破坏,其动力不稳定性增强。保持乳状液的界面面积不变,降低了界面张力,同时增强了乳状液的动力稳定性,此时乳状液的稳定性增强。向乳状液中添加表面活性剂,能够降低其界面张力。

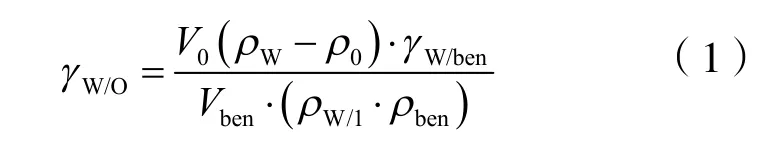

张逢玉[4]等人的研究表明,乳状液的界面张力低于10-2~10-3mN/m时,相体系容易乳化。如果采用适当的表面活性剂,乳化液的界面张力可以进一步降低。Wasan等人[5]的研究表明,当乳状液中存在表面活性剂和聚合物的情况下,乳状液液珠之间的聚并,其界面张力与聚并时间、速度没有联系。乳状液液珠界面张力可以通过一些低碳醇降到非常低,但是又不会形成稳定的乳状液。如果界面膜由一些高分子物质形成时,界面张力会比较高,能够形成很稳定的乳状液。由此可看出,降低乳状液的界面张力对于其稳定性是一个有益因素,但不是决定性因素。徐明进[6]等人给出了界面张力的测定公式:

称量100g钼精矿,分别加入助溶剂9g Co-NC,200mL 30%HCl,反应温度75℃,充分搅拌反应2.5h,分别考察复合氟化物为 8.0、10.0、12.0、14.0、16.0、18.0g对铁和硅的含量影响,结果见表3。

式中: V0—不同油相单个液滴体积,cm3;

油水乳状液开采后,经过管道阀门等装置时,乳滴之间会经常发生碰撞,如果乳滴界面膜在此碰撞过程中发生破裂,那么乳滴就会产生聚并现象,并最终导致了乳状液的破坏。丁德磐[7]等人的研究表明,乳状液稳定与否的关键因素是界面膜分子密集程度和机械强度。乳状液界面膜中吸附分子的密集程度越大,其强度就会越大,因而乳状液越稳定。

Florence[8]等人的研究表明,乳状液中加入表面活性剂后,界面膜中吸附分子的相互作用力会增强,这使得膜变得更加稳定。此外,脂肪酸、脂肪醇、脂肪胺等极性有机物也会提高界面膜的稳定性。李洋等[9]中采用激光共聚焦扫描显微技术对原油乳状液进行分析,表明油包水乳状液膜的主要组成部分是饱和烃和沥青质。

油水乳状液开采后,在管道中流动时,外界力作用于乳滴,液乳滴之间产生相互作用力,乳状液将会定向移动,在此过程中,乳滴之间会产生聚并、相互脱离等现象。如果乳滴簇之间存在相互作用力,产生碰撞挤压,当其中某个乳滴结构产生破坏时,将会导致连锁反应的发生,周围大部分乳滴结构会遭受破坏。乳状液在流动中的这些变化,在宏观上反应为乳状液的流变性、稳定性的改变。

1.4 界面剪切黏度

早在1869年[10],柏拉图就首次提出了“界面黏度”这个概念。分子间的内摩擦力是乳状液界面剪切黏度的内在原因,乳滴相邻分子膜之间的相互作用力的大小、排列密集程度以及膜结构的形成是影响乳状液界面剪切黏度的关键因素。

乳状液界面剪切黏度的与膜强度之间有着密切的联系,同时也影响着乳状液的稳定性。一般来说,乳状液界面剪切黏度的影响因素有如下几种:分散相体积分数、连续相黏度、剪切速率(非牛顿流体)、温度、液滴平均尺寸及其分布、分散相黏度、乳化剂的性质及浓度、分散相中添加的固体。

许多学者对这方面进行了细致的研究。1988年,Wasan[11]的研究表明,油水界面剪切黏度越大,乳状液越稳定。随后,Lee、李明远[12,13]等人的一系列研究也证明了这一观点。刘卫东,李明远[14,15]通过原油胶质、沥青质油在油水界面剪切黏度随时间的变化试验中,总结出如下结论:界面剪切黏度随时间的增加而增加;腊晶的存在能够改变油水界面膜的流变特性,从而增加界面膜的强度。徐明进[16]等人的研究表明,含沥青质的乳状液稳定性高,其形成的界面膜剪切黏度数值大,沥青质分子和沥青质颗粒形成的界面膜性质不同。

目前,对于界面剪切黏度的测量主要为间接法和直接法。

(1)间接法

Wasan在Mannheimer和Burton等人[17]的研究基础上设计出了深槽界面黏度计。该黏度计通过测定在界面处的示踪颗粒的转速,来计算出界面剪切黏度。Hassager在Krieg的研究基础上改造出瞬态旋转圆柱界面黏度计[18],该黏度计精度的重要参数是圆柱半径和高度,原理是由界面示踪微粒转速来计算界面剪切黏度。此外,还有壁面刀刃界面黏度计等等,但现在均很少使用。

(2)直接法

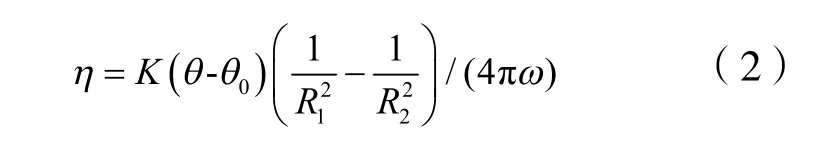

目前,在测量界面剪切黏度中使用较为广泛的是双锥摆界面黏度计。徐明进[6]等介绍了双锥摆旋转法测定界面剪切黏度。

式中:ω—样品池转动角速度,rad/s;

K—钢丝的扭力系数,g/(cm·s)2;

0θ—测定空白样品时锥形测头的偏转角度,rad;

θ—加入待测样品后锥形测头的偏转角度,rad;

2 结束语

如何提高产量并满足国家对原油的需求,已成为国内各油气田迫切需要解决的问题。目前,许多油田广泛采用化学驱油的方式开采石油,此方法虽然增加了采收率,但也增加了采出液破乳的难度,同时也增加了管线运输的负担。同时,含水原油在集输的过程中,经过油嘴、阀门、管道、油泵等设备时会产生搅拌混合作用,进一步形成乳状液。乳化液的物理化学性质特殊,针对原油乳状液微观特性的研究,不仅有利于采出原油的破乳、油水分离,同时在钻井、采油、油层改造等多方面有相当广泛的运用。

[1]杨小莉,陆婉珍.有关原油乳状液稳定性的研究[J].油田化学,1998,15 (1):87-96.

[2]孟江,李顺勇,党万成,等. 稠油O/W型乳状液微观现象研究[J]. 内蒙古石油化工,2008,18:90-93.

[3]王玮,宫敬,李晓平. 非牛顿稠油包水乳状液的剪切稀释性[J]. 石油学报,2010(06):1024-1026+1030.

[4]张逢玉,卢艳,韩建彬. 表面活性剂及其复配体系在三次采油中的应用[J]. 石油与天然气化工,1999(02):130-132+73.

[5]Aderangi N, Wasan D T. Coalescent of single at a liquid-liquid interface in the presence of surfactants/polymers. [J].AIChE Jounal, 1995,132:207-222.

[6]徐明进,李明远,彭勃,等. 油包水乳状液中胶质和沥青质的界面剪切黏度和乳状液稳定性的关系[J]. 石油学报(石油加工),2007(03):107-110.

[7]丁德磐,孙在春,杨国华,等. 原油乳状液的稳定与破乳[J]. 油田化学,1998(01):83-87+97.

[8]Elworthy P. H, Florence A. T ,Rogers J. A, Stabilization of oil-in-water emulsions by nonionic detergents VI. The effect of a long-chain alcohol on stability[J]. J Colloid Interface Sci, 1971:35-40.

[9]李洋,雷群,刘卫东,等. 原油乳状液微观组构剖析[J]. 科技导报,2010 (04):88-92.

[10]Edwards D A,Brenner H,Wasan D T.Interfacial transport processes and rheology [M]. Boston: Butterworth-Heinemann, 1991.

[11]Ivanov I B.Thin liquid films.Surfactant science series (29) [M]. New York:Marcel Dekker,INC,1988.

[12]Hae OK Lee, Tsung-Shann Jiang,et al. Measurement of interfacial shear viscosity with an oscillatory torsional viscometer[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 1991,146(1):90-122.

[13]李明远,甄鹏,吴肇亮,等. 原油乳状液稳定性研究[J]. 石油学报,199 9,15(5):1-5.

[14] Leen W Wright.Sorbitol and mannitol [J].Chemtech, 1994,4(1): 42-46.

[15]刘卫东,童正新,李明远,等. 化学驱油体系的油/水界面黏度[J]. 油田化学,2000,17(4):337-339.

[16]徐明进,李明远,吴肇亮,林梅钦. 沥青质和胶质的乳状液稳定性及其界面膜性质研究[A]. 中国石油大学北京重质油国家重点实验室.第九届全国化学工艺学术年会论文集[C]. 中国石油大学北京重质油国家重点实验室,2005:5.

[17] Miller R,Wǜstneck R,Kr-gel J, et al. Dilational and shear rheology of adsorption layers at liquid interfaces[J].Colloids and SurfacesA,1996(111):75-118.

[18] Miller R,Wǜstneck R,Kr-gel J,et al. Dilational and shear rheology of adsorption layers at liquid interfaces[J].Colloids and SurfacesA,1996(111):75-118.

Study on Microcosmic Characteristics of W/O Emulsion

CHAO Ze,FENG Cheng,HE Si-hong,KANG Yu-shu,WANG Min

(China University of Petroleum (Beijing),Beijing 102200,China)

The microcosmic characteristics of W/O emulsion are an important factor affecting emulsion stability. In order to reduce the difficulty of produced liquid demulsification and reduce the burden of pipeline transportation, it is necessary to understand the micro characteristics of the emulsion. Microscopic factors to affect the stability of W/O emulsion have four parts: the emulsion droplet size, shape and distribution, interfacial tension, interfacial film properties and interfacial shear viscosity. In this paper, research progress of the main factors influencing the emulsion droplet size, shape and distribution were summarized, and the measurement method of emulsion droplet size distribution was introduced. Main influence factors of interfacial tension of the emulsion were described. Effects of the interface membrane molecular density and mechanical strength on the stability of the emulsion were elaborated. The influence factors of emulsion interfacial shear viscosity were studied. And the measurement method of interfacial shear viscosity was introduced.

Water-in-oil; Emulsion; Microcosmic characteristic

TQ 028

: A

: 1671-0460(2015)03-0540-03

2014-9-28

操泽(1992-),女,重庆人,硕士研究生,现于中国石油大学(北京)攻读硕士学位,研究方向:多相流动安全保障。E-mail:fc0426@163.com。