“远/近”对称与不对称的历时分析

2015-12-29刘丽媛

刘丽媛

(北京师范大学文学院,北京100875)

“远/近”是汉语中表示空间或时间距离量度的一组形容词。据《现代汉语词典》(第六版),“远”表示空间或时间距离长(跟“近”相对),“近”表示空间或时间距离短。“远/近”的使用具有一定的对称性,最典型的用法是表示空间距离,并从空间域映射到时间、社会关系、心智等领域,如远古-近古(时间)、远亲-近亲(社会关系)、深远-浅近(心智)等,但二者的使用也具有一定的不对称性。本文根据向熹《简明汉语史》对汉语史的分期,分为上古期、中古期、近代期、现代期[1],选取代表性著作作为调查语料。上古期选取《今文尚书》《周易》《诗经》《左传》《战国策》《论语》《史记》,中古期选取《世说新语》《敦煌变文集新书》《宣室志》《广异记》,近代期选取《初刻拍案惊奇》《儿女英雄传》,现代期取自国家语委现代汉语语料库。我们结合古代汉语的语言材料,考察“远/近”这组反义词用法的历时演变,并从认知角度加以分析,解释“远/近”历时发展中的对称与不对称现象。

一、“远/近”空间域对称与不对称的认知分析

“远/近”两个词历史悠久,最早用于空间域,空间域为其原型认知域。在上古期,二者都可用作主语、谓语、宾语、定语、状语,历时发展中句法功能发生了一定的变化。

(一)“远/近”在上古期空间域的句法表现及认知分析

1.“远/近”作带宾谓语,表示的路径方向相对,结果相反

“远/近”作带宾谓语时,既可以表示动态的空间距离变化,也可以表示静态的空间距离量度。

第一,动态的空间距离变化,主语具有自主性,是有生名词。

(1)女子有行,远父母兄弟。(诗经·邶风·泉水)

(2)张仪告公仲,令以饥故,赏韩王以近河外。(战国策·魏策一)

“远/近”在带宾语时,都具备[+位移,+路径方向,+结果]的语义特征。二者[+位移]的特征相同;[+路径方向]的特征相反,“远”是背离宾语,但终点不明确,“近”是趋向宾语,趋向的终点清晰;[+结果]的特征相反,“远”的位移结果为主宾语间距离大,“近”的位移结果为主宾语间距离小,即二者所表示的位移动作在路径方向与结果两方面构成意义的对立。值得注意的是,“远/近”都没有具体的行为方式义。

第二,静态的空间距离量度,主宾语表示的处所都占据一定空间,其地理位置都是客观存在的。

(3)晋居深山,戎狄之与邻,而远于王室。(左传·昭公十五年)

(4)乌孙国分,王老,而远汉,未知其大小,素服属匈奴日久矣。(史记·大宛列传)

(5)边伯之宫近于王宫,王取之。(左传·庄公十九年)

(6)相舍后园近吏舍,吏舍日饮歌呼。(史记·曹相国世家)

“远/近”表示静态的空间距离量度时,处所宾语可以借助介词“于”形成介宾短语在其后,也可以直接在其后。“远/近”的主宾语都是表示处所的名词,代表空间位置上的两点。“远/近”将主宾语联系在一起,对主宾语之间的空间距离进行描述。

2.动静态空间距离表达的认知图式

“远/近”是表达运动位移的动词。一次完整的运动位移,遵循空间顺序,依次有“起点”“路径”“终点”三要素,可以图示如下:

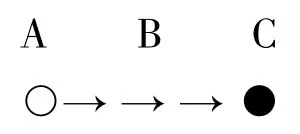

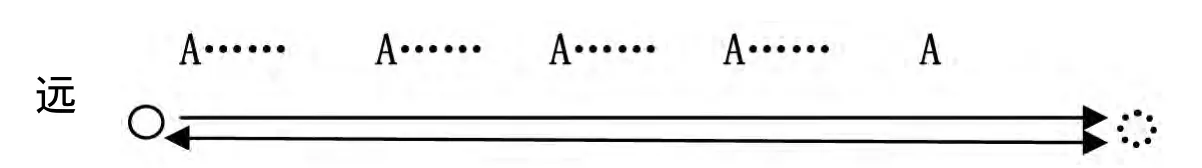

A(○→)表示离开起点,B(→)表示趋向路径,C(→●)表示到达终点。上古少见完整(即ABC三要素俱全)的运动位移表达式,多是不完整(即ABC三要素不全)的运动位移表达式。[2]“远/近”所表达的运动位移也是一个行为事件,包含“始态”“变化”“结果”。“远”作为A式表示离开起点的同时,表达了位移的结果:位移的虚拟终点到实际起点的距离远;“近”是B式与C式的融合,表达了位移的结果:位移后主体的位置到实际终点的距离近。“远/近”都融结果于动作,“远”又融起点于路径,“近”又融终点于路径。“远/近”的位移路径图式如图1、图2:

图1 “远”的动态位移图式

图2 “近”的动态位移图式

“远/近”的概念来源于我们在日常生活中与世界的互动经验,是简单而基本的认知,其图式体现了认知中的次第扫描,由一个或实或虚的起点开始,沿着一个路径,在时间刻度下发生位移,所有状态都会在时间上有一个映射,构成位移过程的时间侧面,其位移后的位置相对于原来的位置或者趋向的位置距离是逐渐发生变化的。

静态空间距离量度的认识来源于人的运动经验感知。在人们获得经验之后,意象图式可以超越特定的感知方式,脱离运动层面,只表示所获得的信息,而其图式仍然由起点、路径、终点确定,通过次第扫描来表现,同时揭示路径的量度特征。

(二)“远/近”空间域历时表达中的对称与不对称

1.“远/近”历时发展中动态位移能力均减弱,变化速度略有不同

第一,中古、近代“远”表示动态位移的用例很少,现代“远”保留了“远祸避害”的用法,如“避而远之”“敬而远之”“远而敬之”几种文言用法。中古表示动态位移的如:

(7)渐辞方丈,已远毗耶,看看欲到于庵园,尽礼于花台圣主。(变文·维摩诘经讲经文一)

第二,“近”在表示动态空间距离小时,中古宾语可用方位名词“前”,近代可作补语。

(8)于是世尊闻,唤目连近前。汝今谛听吾言,不要聪聪啼哭。(变文·目连缘起)

近代,“近”既可作谓语动词,如“近前”“近身”,又可作补语,如“走近前”“走近身”。“近”作谓语与作补语的用法并存,说明“近”的动作义开始被其它位移动词替代,用法向表示趋向与结果转变。

(9)妈妈见他精细,叫他近身伏侍。(初拍·卷三十八)

(10)也是何举人忠厚处,见他醉后狼藉不象样,走近身扶起他来。(初拍·卷四十)

(11)到得会审之时,徐公唤二盗近前,开口问道…(初拍·卷十一)

(12)只见傧相之中,有一人走近前来,不慌不忙道:“小子不才,愿事门馆。”(初拍·卷五)

第三,“远/近”动态位移能力减弱的速度略有不同。上古“远”表示动态位移的用法不如“近”多,到中古“远”已衰落,“近”在近代才逐渐衰落。

2.“远/近”动态位移能力变化中对称与不对称的认知分析

第一,“远/近”的动态位移能力因涵盖的概念维度减少而减弱。

古代汉语中涵盖多个概念要素的单音节词多发生维度分化。“远/近”包含位移、路径、结果三个概念维度,这在汉语表达中属于涵盖维度特别多的动词。而词汇的组合可以减少一个词的职能压力,如“远”修饰位移动词,“近”前加位移动词,这都分担了“远/近”表达位移维度的能力。

第二,“近”是兼具趋向与结果的位移动词,也就容易成为空间位移的重心,“远/近”因凸显的概念维度不同,位移能力减弱的速度不同,句法功能变化不同。

“远”路径距离大的特征得到凸显,位移能力、带宾能力减弱快。中古期,“远”后可以有补语,表示远离的具体距离。“远+(处所名词)+数量短语”的形式出现,数量结构说明路径的距离。

(13)即命工人迁其河,远先生之墓数十步。(宣室志·姜师度)

(14)长策马随其后,常远数十步。(宣室志·僧法长)

从图式上看,起点之后的路径可以通过位移得到量度的扩大,从而显著,所以“远”表达起点之后的路径量度大的性质凸显,那么位移的表达就需借助于其他动词,位移能力减弱的速度就较快,句法上带宾能力就会减弱。

“近”在表示位移时,具有趋向终点的特征。中古“近”后可接方位名词,“V+近”的连动形式出现,表示其所趋的终点,见例(8)。如“俯+近”是动词连用,“俯”有一定的行为方式义,表示“弯腰屈身”。如:

(15)目连心中孝顺,行到王城,步步府(俯)近狗边,狗见沙门欢喜。(变文·目连缘起)

(16)初时,黄河俯近城之下,此后渐退,至今五六里也。(广异记·韦秀庄)

动作“俯”作为一种行为方式,伴随一定的肢体空间位移。而“近”既表示位移的结果,也表示位移趋向终点,其结果与趋向是不可分割的。近代“V+近”的形式更多,语义结合更加紧凑,“V”动作方式义明显,分担了“近”的位移义,表达精密,“近”的路径趋向与位移结果义凸显。

(17)就把坐来移近了,把两句话来请问他。(初拍·卷四十)

(18)第三,却要伯父给我挨近父母坟茔找一座小小的庙儿。(儿女·第十九回)

现代“V近”使用较多,如靠近、接近、逼近、迫近、潜近、拉近、扯近、搂近、抱近、收近。“V”具有明确的动作方式、过程义,该方式、过程的特点是能够由远及近地缩小主客体之间的空间距离,动作“V”隐含的特点是使动作产生趋向客体的结果。“近”包含趋向维度,与所趋向的宾语联系紧密,动作性更稳定,直到被行为方式动词分担,“近”成为结果补语,位移能力才减弱,但整个动补结构仍具备较强的带宾能力。

(三)“远/近”组合搭配时的对称与不对称分析

“远/近”都可以仅表示[+量度]的语义特征,“远”表示路径距离大,“近”表示路径距离小,所表示的路径在量度上构成了意义的对立。同时,“远/近”在仅表示路径性质时的组合能力会受到其凸显维度与组合规约性的影响。

1.作定语,都可以修饰路径的端点或者路径

如“远人”(诗经·齐风·甫田)、“近者”(战国策·韩策一)、“远塞”(史记·匈奴列传)、“近塞”(史记·孝文本纪),其它对称的如远程/近程、远路/近路、远地点/近地点、远日点/近日点、远东/近东、远海(远洋)/近海、远郊/近郊、远景/近景、远视/近视。不对称的如远客-近邻、远方-近旁。

“远/近”作定语时历时变化不大,“远/近”修饰的名词必须可以作为一个路径的端点,如“远者”“近人”;或者作为路径,如远道、近道。路径的端点事物或路径如果存在位置不同的区别,可以用“远/近”来作类的限制,如远路/近路,远地点/近地点。如果路径的端点隐含特定的属性,如“邻居”一般是指住处相邻的人,其路径量度小,则只能与“近”搭配。这体现了词语组合时的规约性,影响了“远/近”搭配的差异。

2.作状语

“远/近”可以作处所状语,表示“远处/近处”,是动作发生的场所或处所范围。如:

(19)今舍此而远攻,不亦缪乎?(战国策·秦策三)

(20)夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。(论语·雍也)

此外,“远”可以修饰位移动词,作限制性状语,表示动作位移路径的量度大。如:

(21)之子于归,远送于野。(诗经·邶风·燕燕)

(22)子曰:“父母在,不远游。游必有方。”(论语·里仁下)

“远”修饰位移动词的如远行、远足、远走、远达、远徙、远迁、远戍、远避、远航、远征、远扬、远逝、远游、远涉、远来、远出、远去、远销、远寄、远取。由“远”修饰的位移动词在概念上一般都隐含着位移主体可以实现较远的位移,这与“远”的距离量度特征相一致,体现了搭配的规约性与一致性。

现代,“远”还可以修饰比较性短语,表示差别程度大,如远超过、远不如、远高于、远低于、远大于、远小于、远没有、远不止、远不及。“远”对比较的结果进行程度的修饰,凸显量度大的特征。

“近”修饰位移动词、比较性短语的用例几乎没有,主要是因为“近”趋向与结果特征并存的特点。趋向性要求有终点,所以一般放在行为方式动词后,表示运动或行为的终点或结果。

3.“远/近”都可作补语,表示位移的结果

“V近/V远”:走近/走远,开近/开远,移近/移远,挪近/挪远,推近/推远。动作“V”隐含的特点是双向性的,可以使物体发生由远及近的运动,也可以使物体由近及远地运动。但以“近”作补语的后面可带宾语,这与“近”的趋向特征密切相关。“V远”:逃远、走远、驶远、游远,“远”仅表示位移的结果,没有趋向义,其后不能加宾语。“V近”的例子见前文。

“V得近”与“V得远”:离得远/离得近、坐得远/坐得近、跪得远/跪得近,位移结果为位置的远或近均可。看得远、传得远、想得远、谈得远、扯得远,承载视线、信息、思绪、话题等主体运动的动词一般都是凸显距离大的特征。贴得近、靠得近,动词本身的规约性为距离近。

4.“远/近”的组合能力与其概念维度的凸显相关

“远/近”在具体的搭配上存在一定的差异。如作定语时,可以根据事物本质的特定属性进行规约组合,表现为“远/近”组合的不对称。最明显的差别是在与动词组合时,“远”路径量度大的特征显著,用于限制位移动词的位移量度,所以作状语的频率比“近”高;“近”趋向特征凸显,位于位移动词后,表示趋向终点,常可带宾语,所以作补语的频率比“远”高。

二、“远/近”在映射域中的对称与不对称分析

“远/近”在历时发展中从空间域映射到多个认知域,在上古就可以表示时间的远近、社会关系的远近、事物相似度的大小,“远”还可以表达心智的程度,“近”在中古可以用于数量域。

(一)“远/近”都从空间域映射到时间域,“近”在时间域表现得更为凸显

(23)子曰:“人无远虑,必有近忧。”(论语·卫灵公)

时间顺序的自主流动性与路径特点相似,存在距现在的远时间点和近时间点。“近”作定语时可修饰名词较多,如近属、近事、近情。中古期出现了较多偏正结构的时间名词,如近日、近世、近代,另外还出现派生词“近来”。中古“近”可以单独作限制性时间状语,表示“最近”义,该用法后来被复音词“最近”代替。

(24)仁祖曰:“近见高柔,大自敷奏,然未有所得。”(世说新语·轻诋第二十六12)

(25)我幽州卢长史家娘子,夫主近亡,还京。(广异记·冀州刺史子)

近代“近”还可以表示趋向某时间点,以当前时间作为路径的一个端点,然后以“近”衔接另一个趋向的端点。

(26)这一阵应酬,大家散后,那天已将近晌午,(儿女·第二十一回)

(27)大家谈到将近二更散席。(儿女·第三十四回)

现代“近”还沿用了该用法,如“近尾声、近黄昏”。此外,近两月、近一时期、近几年、近数年、近百年(以现在为参照点),这一类短语如果作谓语,则表示趋向某个数据;如果作时间状语,则表示距今的时间。此外,除对称的“远古/近古”,其它一般由“近”来修饰,如近期、近况、近照、近影、近作、近事。

(二)“远/近”都可用于社会关系域,表示“疏远/亲近”义

(28)放郑声,远佞人。郑声淫,佞人殆。(论语·卫灵公上)

(29)公鞭侍人贾举,而又近之,乃为崔子间公。(左传·襄公二十五年)

“远/近”作带宾谓语,“远”表示不接近、疏远,“近”表示亲近。“远/近”的宾语都是对象宾语,可以是小人、女子、佞人,可以是代表权力机关意志的国家,也可以特指具体的某个人,“远”的动作对象多具有[+贬抑]的语义特征。

这里隐喻的实现体现为两个不同的个体作为位移的起始点,衔接起始点的路径是二者间的心理距离。而心理上关系距离的远近可以通过行为得到实现,所以“疏远、亲近”可能会伴随两个主体的客观空间位置变化。关系对称:远亲/近亲;关系不对称:远祖-近人。这里的关系不对称主要是因为组合搭配的规约性限制,“祖先”一般是时代较久远的。

(三)比较域:“远/近”作带宾谓语,表示抽象事物间相似度的大小

(30)今王所以告臣者,疏于度而远于计。(战国策·魏策二)

(31)主之举也,近文德矣,所及其远哉!(左传·昭公二十八年)

(32)信近于义,言可复也;恭近于礼,远耻辱也;因不失其亲,亦可宗也。(论语·学而下)

这里的“远/近”不表示空间距离大,而是表示两抽象事物或行为之间的某一特征相差大小,将两个事物或行为的某一特征作为隐含的端点,衡量两点间的距离,然后描述抽象出的距离。

现代,“近”可以表示两个事物区别特征很少,相似的事物在人们认知中可以体现为两个事物的位置相近。如:

(33)叶片近圆形。

(34)你这样做近乎与虎谋皮。

(四)“远”由空间域向心智域映射,“近”没有该用法

(35)深思而浅谋,迩身而远志,家臣而君图,有人矣哉!(左传·昭公十二年)

“远志、远略、远见”属于心智域。人的思想像从人脑发出的射线,有起点、有路径,与“远”的图式相吻合,“远”表现出思绪长的特征,体现人的思维特点,两个认知域通过相似特征实现映射。

(五)“近”在中古由空间域映射到数量域

中古“近”由空间域映射到数量域,表示各种情况接近某一数量。

(36)珪即呼仆命笔,随其口书,近二十章,文甚高,理甚远。(宣室志·李徵)

(37)前后开启,约近数年。(变文·庐山远公话)

数据有一定的序列,按照次序排列形成一种可循的路径,[+顺序性]为[+位移]的实现提供了条件。所以“近”由空间域向数据域映射,表示接近某数量。

现代“近+数量短语+名词”成为高频使用的结构,可以作主语、宾语、定语、状语、补语。如:

(38)近半数工人一方面对战后40年其经济状况的明显改善感到满意,但另一方面对资本主义制度下存在的许多不公正现象感到气愤。

(39)那时,人类已认识了近五十种元素,正是探索和发现未知元素的黄金时代。

(40)经过40多年的奋斗,特别是近10多年的奋斗,我们依靠自己的力量基本上实现了粮食自给。

(41)从公元初到十世纪中叶,近一千年,有后汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代诸朝代供我们研究。

(42)那天,出了县城,汽车在山路上颠了近两个小时,下了车就爬山。

“近”的趋向性使其保持着后加终点宾语的特点,“近+数量短语+名词”作谓语时,“近”在句法上是动词,而作除了谓语外的其它成分时,“近”就已经具备介词的性质了,如近百人、近千人、近亿人、近万字、近百名、近七十岁、近七千余户、近全国1/10的企业。以数字为路径终点,趋向路径终点。

(六)“远/近”由原型位移图式向相似认知域映射的特点

“远/近”的原型位移图式决定了其可由空间域向哪些认知域映射,而具体映射域的特点又决定了“远/近”使用的差异。“远/近”都由空间域向相似认知域映射,“近”在时间域、数量域表现得尤为凸显,这是因为在时间和数量方面人们都倾向于关注近的,而“近”的趋向性特征决定了其后可接宾语;“远”在心智域表现得比较突出,这是因为心智域的认知图式与“远”的认知图式更相近;关系域较为对称,这是因为该认知域与“远/近”的位移图式最接近,具有双向性。认知域间映射的实现体现了不同认知域之间的匹配。

三、结语

“远/近”作为一组反义词,其原型图式涵盖了空间距离量度概念表达的不同方面,结合起来包括路径的起点、终点,路径的长短,方向上的背离、趋向,结果上的大小差异,这都是互补对称分布的,决定了“远/近”在表达上需要一定的对称使用。但对称不是将图式一分为二,而是交错互补,“远”像一条射线,“近”像一条反过来的射线,从而在表达上有不同的侧重,“远”侧重于表示量度大,“近”侧重于趋向性,在具体用法上出现了不对称的现象。这体现了“远/近”本身特征的差异,使其在概念表达中各有分工,共同完成该概念域的完形表达。“远/近”原型图式的不同决定了原型认知域和映射认知域的不同对接。

[1]向熹.简明汉语史[M].北京:高等教育出版,1998:41-44.

[2]胡敕瑞.“去”之“往/至”义的产生过程[J].中国语文,2006(6):520-530.