低温乳酸菌发酵泡白菜工艺与品质分析*

2015-12-25韩新锋李小艳黄道梅贾秋思胡露胡欣洁何利刘书亮

韩新锋,李小艳,黄道梅,贾秋思,胡露,胡欣洁,何利,刘书亮

1(四川农业大学食品学院,四川雅安,625014)2(农产品加工及贮藏工程四川省重点实验室,四川雅安,625014)

泡菜是我国一种以乳酸菌发酵为主并具有多种保健功能的食品。乳酸菌(lactic acid bacteria,LAB)作为中温型微生物,一般在低于15℃的条件下很难生长,目前为止多数乳酸菌为常温下分离所得,泡菜的工业化生产一般使用的菌剂也多以常温发酵为主[1-3],其发酵周期短易过酸和过熟,然而生产上蔬菜的收获和盐渍也多集中在冬季,常温乳酸菌对泡菜的发酵速度过慢从而限制了工业化生产。另外,蔬菜表面的附生微生物中部分为致腐菌甚至可能存在致病菌,在泡菜发酵前期可能生长繁殖影响泡菜的安全性和品质,所以常用12%以上盐度进行控制。耐低温乳酸菌的应用,不仅可以解决这一生产问题,而且在一定程度上可以抑制泡菜中杂菌的生长,减少败坏,降低亚硝酸盐含量,保持独特的口感和风味[4]。迄今为止,关于低温乳酸菌在泡菜中应用的研究还不多见,Choi等[5]从15℃下发酵的泡菜中分离到Leuconostoc citreum,并将其接种于泡菜在15℃条件下发酵,研究了其产酸情况,余文华等[6]研究了耐低温乳酸菌接种于泡菜在7℃条件下发酵的产酸及亚硝酸盐降解情况,然而在低温条件下,低温乳酸菌接种泡菜发酵的工艺及品质分析这一领域的研究还很薄弱。

本文以2株耐低温乳酸菌3m-1(Lactobacillus plantarum)和8m-9(Leuconostoc mesenteroides)为研究对象,10℃条件下,拮抗试验确定了菌株间无拮抗作用,适于混合发酵泡白菜,并确定了白菜发酵的最适菌株配比、工艺条件及发酵时间,比较了10℃和30℃条件下泡菜成品的理化、微生物及感官指标,为低温泡菜大规模工业化生产奠定理论基础。

1 材料与方法

1.1 实验材料

菌株:通过限制低温(10℃)培养条件,经过产酸能力测试、低温测试复筛及低温乳酸菌界定后,从泡菜水中分离得到2株耐冷菌株,经系统鉴定菌株3m-1为植物乳杆菌(L.plantarum),菌株8m-9为肠膜明串珠菌(L.mesenteroides)。以上菌株由四川农业大学食品微生物实验室保藏。

培养基:MRS培养基、营养琼脂、白菜汁培养基[7]、平板计数琼脂(PCA)、结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)、煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤、马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)。

主要试剂:蛋白胨等均为生化试剂(BR);柠檬酸氢二铵等均为分析纯(AR)。

泡菜原料:白菜、芹菜、花椒等均为市售。

1.2 实验方法

1.2.1 两株耐低温乳酸菌间的拮抗试验

定量以100 μL/孔加入菌株3m-1(或8m-9)的发酵上清液(10℃下于白菜汁培养基中培养72 h)于含有菌株8m-9((或3m-1)106CFU/mL)的牛津杯双层琼脂法制备的检测平板[8],同时设重复,4℃冰箱扩散1 h后,10℃正置培养96 h,观察有无抑菌圈出现,初步确定菌株间的拮抗作用。

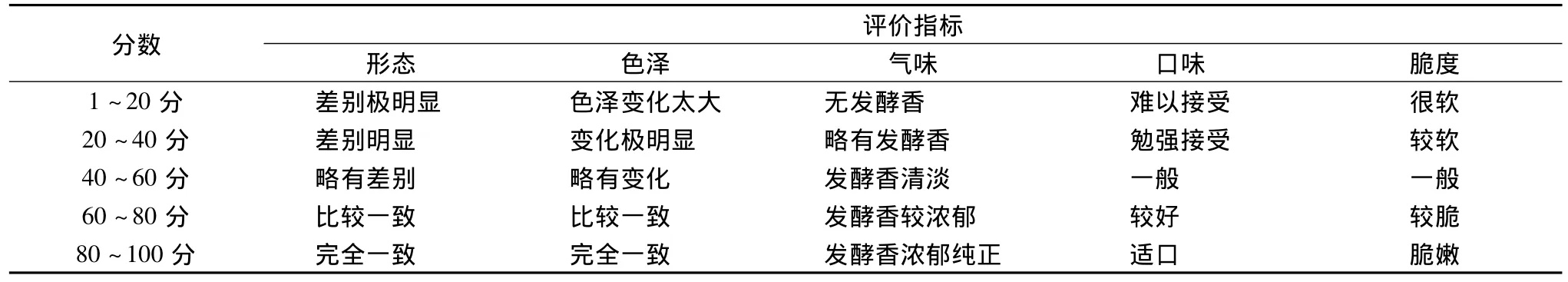

将活化菌株3m-1和8m-9,接种于白菜汁培养基,10℃混合培养120 h,每12 h取样,测定发酵液活菌数,以菌株3m-1和8m-9单独接种于白菜汁培养基为对照[9],进一步确定菌株间有无拮抗作用。

1.2.2 泡菜发酵工艺路线

1.2.3 菌株配比的筛选

共分为6组进行筛选,第1组为自然发酵对照组,第2组和第3组为菌株3m-1、8m-9单独接种发酵组,第4组至第6组为菌株3m-1和8m-9按照1∶1、1∶2、2∶1比例复配接种发酵组。将上述各组在10℃下发酵,每24 h取样测定pH值、总酸和亚硝酸盐含量,并对产品进行感官评价,确定发酵菌株及其配比。

1.2.4 10℃条件下耐低温乳酸菌最适配比接种发酵泡白菜工艺条件的优化

选择盐浓度(3%、4%、5%)、糖浓度(2%、4%、6%)、接种量(0.1%、0.2%、0.3%)3因素3水平,进行L9(34)正交试验,定期取样测定pH值,并对产品进行感官评价,确定泡菜的最佳工艺参数。

1.2.5 10℃和30℃下泡白菜成品品质特性的比较

按上述步骤确定菌株配比及最佳工艺参数,分别在10℃和30℃下发酵,比较发酵终点泡菜成品的感官、理化及微生物指标。

1.2.6 感官评价

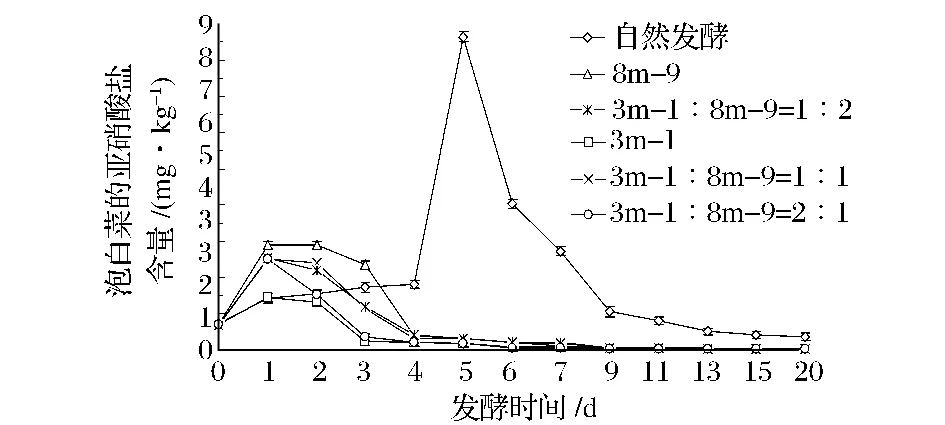

邀请10名具有食品专业背景的研究生组成评定小组依据表1对泡菜的形态、色泽、口感、口味、气味、脆度进行感官评定(总体得分=形态×10%+色泽×10%+气味×20%+口味×30%+脆度×30%)。

表1 发酵泡白菜感官评分标准表[10-12]Table 1 Sensory evaluation standard of pickled Chinese cabbage

1.2.7 理化指标的测定

pH值的测定:采用精密pH计测定发酵过程中泡菜pH值。

总酸的测定:参照GB/T 12456-2008采用酸碱中和法测定。

亚硝酸盐的测定:参照GB 5009.33-2010采用盐酸萘乙二胺法测定。

盐度的测定:参照GB/T 5009.51-2003采用Ag-NO3标准溶液滴定法测定。

还原糖的测定:参照GB/T5009.7-2008采用直接滴定法测定。

1.2.8 微生物指标的测定

菌落总数计数:参照GB 4789.2-2010方法测定。

大肠菌群的测定:按照GB 4789.3-2003方法测定。

乳酸菌数的测定:参照GB 4789.35-2010方法测定。

霉菌和酵母菌计数:参照GB 4789.15-2010方法测定。

2 结果与分析

2.1 两株耐低温乳酸菌间的拮抗试验

10℃条件下,菌株3m-1和8m-9间的抑菌试验无抑菌圈出现,初步确定菌株间无拮抗作用。为了证实抑菌试验的可靠性,比较了菌株3m-1和8m-9在白菜汁培养基中单独培养以及混合培养的活菌数(图1)。菌株3m-1和8m-9混合培养时生长情况良好,活菌数在60 h时即达到109cfu/mL,实验结果与抑菌试验结果一致,菌株3m-1和8m-9之间无拮抗作用,可以混合搭配用于发酵泡白菜。

图1 菌株3m-1和8m-9在白菜汁培养基中单独培养和混合培养的活菌数动态变化Fig.1 Enumeration of viable plate count of LAB in Chinese cabbage extract medium inoculated alone or simultaneously with LAB strains of 3m-1 and 8m-9

2.2 菌株间配比的确定

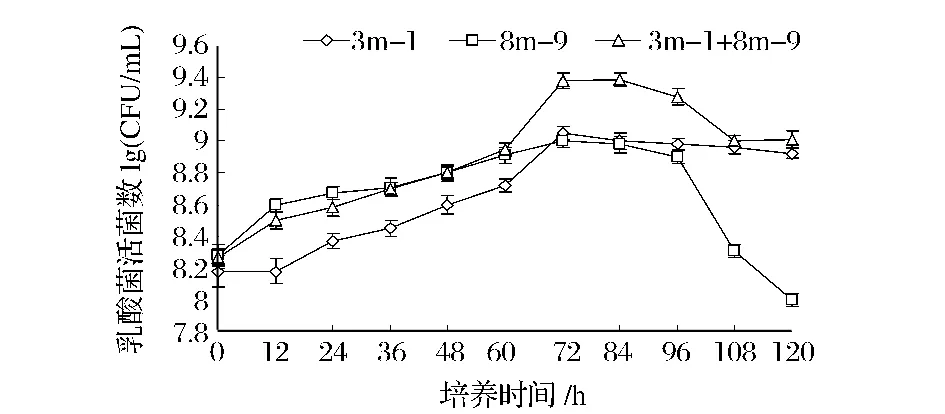

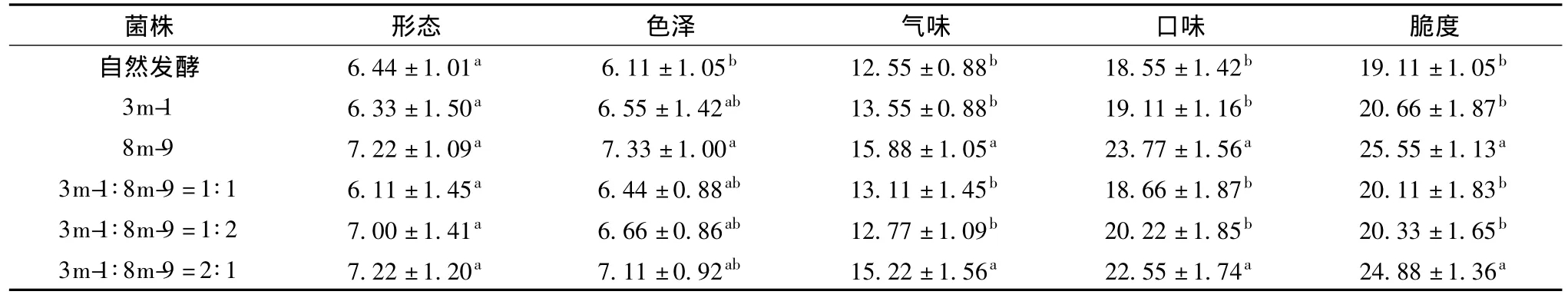

接种有菌株8m-9的泡白菜前5天产酸速度快(P<0.05),后期产酸量小而慢(P<0.05),不易过酸而影响口感;接种有菌株3m-1的泡白菜后期产酸快且量大,发酵15 d pH值降到3.60左右,总酸含量达到0.40%左右,而自然发酵前2天酸度基本无变化(P>0.05)(图2),发酵20 d总酸含量只达到0.22%(图3),与杨晓晖等[13]研究结果一致。不同菌株接种发酵泡白菜均出现了亚硝峰,自然发酵泡菜亚硝峰出现在第5天(8.64 mg/kg),而接种发酵泡白菜的亚硝峰一般出现在第1天(1.67~2.60 mg/kg)(图4),均符合DB 51/T975-2009《四川泡菜》的限量要求。不同的菌株配比对泡菜的感官评分有一定的影响,其中组 3(8m-9)和组6(3m-1∶8m-9=2∶1)与其它组有显著性差异(P<0.05),感官评分最高,特别是在泡菜的气味、口味和色泽方面有显著性差异(P<0.05)(表2)。综合考虑,最终选择菌株8m-9以及菌株3m-1和8m-9以2∶1复配作为优选菌株及配比进行后续试验。

图2 不同菌株接种发酵泡白菜的pH动态变化Fig.2 Variation of pH value in pickled Chinese cabbage fermented with different LAB strain

图3 不同菌株接种发酵泡白菜的总酸含量动态变化Fig.3 Variation of total acid content in pickled Chinese cabbage fermented with different LAB strains

图4 不同菌株接种发酵泡白菜的亚硝酸盐含量动态变化Fig.4 Variation of nitrite content in pickled Chinese cabbage fermented with different LAB strains

表2 不同菌株单独或复配接种发酵对泡白菜感官评价的影响Table 2 Sensory evaluation of pickled Chinese cabbage fermented with different LAB strains

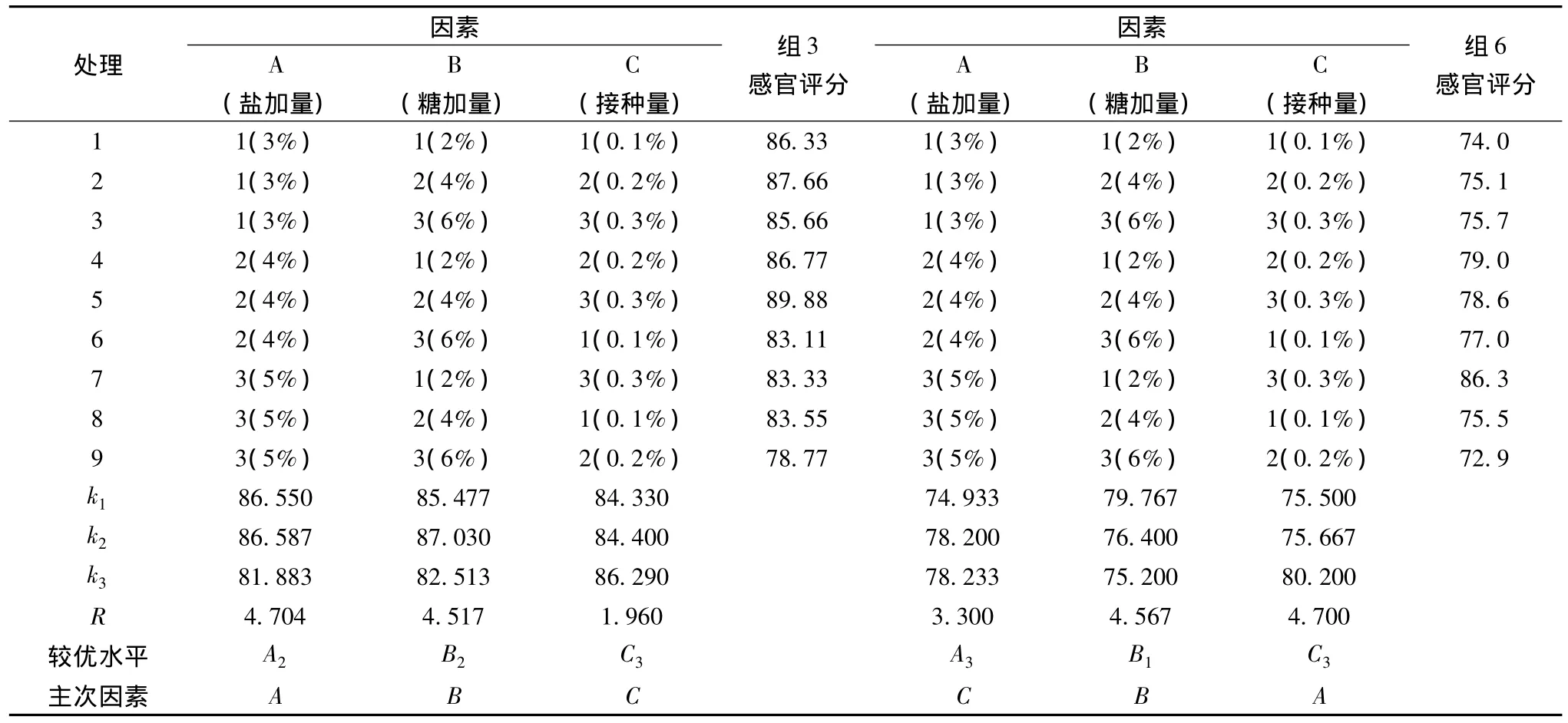

2.3 10℃条件下发酵泡白菜工艺条件的确定

如表3所示,10℃下,8m-9菌株单独接种发酵泡白菜中,3因素对泡菜品质影响顺序为:盐加量>糖加量>接种量,最优条件为:4%盐加量、4%糖加量、0.3%接种量,由于菌株8m-9(L.mesenteroides)为异型发酵菌,产酸柔和,当发酵13天pH值降到4.00左右时对泡菜进行感官评价,当发酵20 d pH降到3.70左右时感官评分最高(P<0.05);菌株3m-1和8m-9以2∶1混合发酵泡白菜中,3因素对泡菜品质影响顺序为:接种量>糖加量>盐加量,最优条件为:5%盐加量、2%糖加量、0.3%接种量,当发酵5天pH值降到3.80左右时对泡菜进行感官评价,当发酵9天pH降到3.60左右时感官评分最高(P<0.05)(表4)。

表3 优选菌株接种发酵泡白菜正交试验表Table 3 Orthogonal experiment for pickled Chinese cabbage fermented with preferred LAB strains

表4 优选乳酸菌发酵泡白菜优化工艺的感官评分结果Table 4 Sensory evaluation for pickled Chinese cabbage fermented with preferred LAB strains

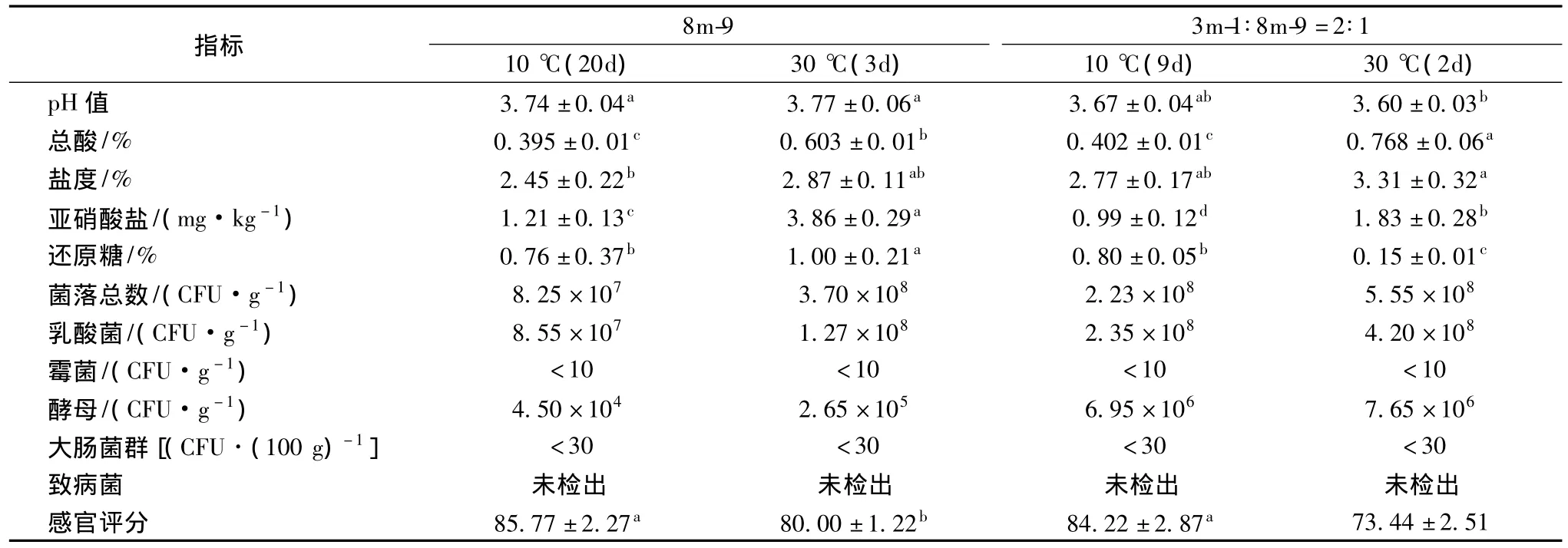

2.4 10℃和30℃下泡菜成品品质特性的比较

10℃和30℃下,以优选乳酸菌单独或混合发酵白菜,成品理化、微生物和感官指标结果见表5。10℃下,泡菜酸度和亚硝酸盐含量明显低于常温(P<0.05),发酵周期虽长,但口感清淡风味更佳,且防止了泡菜过酸和过熟;10℃下,菌落总数与乳酸菌数基本一致(乳酸菌可以于PCA平板上生长),而且酵母菌数明显低于常温,说明低温可以抑制杂菌的生长;10℃和30℃下,霉菌 <10 CFU/g,大肠菌群 <30 CFU/100 g,符合DB 51/T975-2009规定。

表5 10℃和30℃下泡菜成品理化、微生物和感官指标Table 5 Physicochemical and microbial index,sensory evaluation of pickled Chinese cabbage fermented at 10℃and 30℃

3 讨论

我国泡菜的工业化生产以常温发酵为主,而关于低温发酵的研究少见报道。本文以2株耐低温乳酸菌3m-1(L.plantarum)和 8m-9(L.mesenteroides)为对象,在1℃条件下,首先通过拮抗试验确定2株耐低温菌在白菜汁培养基中无拮抗作用,可以混菌搭配用于发酵泡白菜;然后确定了发酵菌株的最佳配比,分别为8m-9单独以及3m-1和8m-9以2∶1复配作为发酵菌种,传统的发酵技术多以纯菌或混菌接种,产品品质也各有不同[14-16],但两种乳酸菌同时接种发酵泡菜的报道还不多见;优化了组3和组6的工艺条件,分别为盐加量4%、糖加量4%、接种量0.3%和盐加量5%、糖加量2%、接种量0.3%,低温发酵盐加量低,口味清淡风味柔和饱满,而常温发酵为防止泡菜过酸及抑制杂菌生长,会加大盐的添加量,影响了泡菜的口感[17];微酸、酸化和过酸为泡菜发酵3阶段,酸化期为泡菜的最佳食用期,所以本文在泡菜pH值降到4.00~3.80时进行感官评价,确定菌株8m-9单独以及菌株3m-1和8m-9以2∶1复配发酵泡白菜的最佳食用pH值分别为3.70和3.60左右,而报道的研究多对泡菜整个发酵过程(发酵初期杂菌较多同时也未能避开亚硝峰)或成品进行感官评价[18]。

本文比较了10℃和30℃下泡菜成品的理化、微生物和感官评价指标,常温发酵速度快,泡菜易过酸、变味而风味不佳;低温发酵周期虽长,但不易过酸,风味浓厚、饱满、柔和。四川当地蔬菜的收获和盐渍多集中在冬季,企业在冬季生产泡菜时,车间温度一般为10℃左右,选择此温度进行发酵试验,更接近生产实际,也利于对低温乳酸菌菌株特性和生产性能进行研究。低温环境中常温乳酸菌一般不易生存或生长,生产上为防制蔬菜腐败常会增加盐使用量等措施,从而加大了生产的成本,同时蔬菜表面附有的微生物部分为致腐菌甚至可能存在致病菌,常温下发酵前期会大量繁殖而影响泡菜的品质,耐低温乳酸菌的应用不仅可以解决这一问题,而且为低温泡菜大规模工业化生产奠定了理论基础。

[1] 蒋和平.四川泡菜袋装发酵研究[J].食品科学,1994,1(4):39-40.

[2] 毕金峰,刘长江,孟宪军.自然发酵酸菜汁中乳酸菌的分离、鉴定及发酵剂的筛选[J].沈阳农业大学学报,2000,31(4):346-349.

[3] 陆利霞,孙芸,葛雅,等.直投式发酵剂制备几种泡菜的研究[J].南京晓庄学院学报,2007,3(3):53-56.

[4] Rhee S J,Lee J E,Lee C H.Importance of lactic acid bacteria in Asian fermented foods[J].Microbial Cell Facotries,2011,10(Suppl 1):S5:1-13.

[5] Choi I K,Jung S H,Kim B J,et al.Novel Leuconostoc citreum starter culture system for the fermentation of kimchi,a fermented cabbage product[J].Antonie van Leeuwenhoek,2003,84(4):247-253.

[6] 余文华,杜丹青,张颖,等.耐低温乳酸菌发酵泡菜的研究[J].食品与发酵科技,2012,48(6):17-19.

[7] 吴蕊.泡菜中优良乳酸菌的筛选及高效混合菌株发酵剂研制[D].保定:河北农业大学,2006:18-19.

[8] 敖灵.戊糖乳杆菌C50-6细菌素的纯化和特性研究[D].雅安:四川农业大学,2008:21-24.

[9] 王永霞.肉品发酵剂的菌种筛选及在发酵香肠中的应用[D].北京:中国农业大学,2004:32-36.

[10] 陈功.中国泡菜的品质评定与标准探讨[J].食品工业科技,2009,30(2):335-338.

[11] 刘洪.自然发酵与人工接种泡菜发酵过程中品质变化规律的动态研究[D].成都:西华大学,2004:25-30.

[12] 张艾青.产广谱细菌素植物乳杆菌的初步研究及其在泡菜中应用[D].雅安:四川农业大学,2007:60-69.

[13] 杨晓晖.泡菜中低温发酵乳酸菌的分离鉴定及发酵工艺的研究[D].北京:中国农业大学,2005:25-51.

[14] 任俊琦,贺雅非,赵季,等.接种发酵白菜及其低温保藏微生物变化规律[J].食品工业科技,2005,26(7):59-61.

[15] YANG X M,LIU Q M,XU X Y.Effects of fermentation inoculated lactobacillus on quality and nitrite content of Chinese sauerkraut[J].Journal of Zhejing Agricultural University,2003,29(3):291-294.

[16] YAN P M,XUE W T,TAN S S,et al.Effect of inoculating lactic acid bacteria starter cultures on the nitrite concentration of fermenting.Chinese paocai[J].Food Control,2008,19(1):50-55.

[17] Yoon SS,Arrangou PR,Breid TF,et al.Isolation and characterization of bacteriophages from fermenting sauerkraut[J].Applied and Environment Microbiology,2002,68(2):973-976.

[18] 蒋纬,谭书明,陈舟东,等.四种乳酸菌纯种发酵泡椒的研究[J].中国调味品,2013,38(4):23-27.