希氏束旁局灶性房性心动过速的心电图特征及射频消融

2015-12-25舒尚志,王明杰,贺俊波等

希氏束旁局灶性房性心动过速的心电图特征及射频消融

舒尚志王明杰贺俊波1李树岩

(吉林大学第一医院心内科,吉林长春130021)

摘要〔〕目的探讨起源于希氏(HIS)束旁组织的局灶性房性心动过速(FAT)的心电图特征及在CARTO3系统下的射频消融。方法10例确诊为FAT患者,分析其心动过速下P波形态;在CARTO3系统指引下,于右房行激动标测,标测到HIS束部位心房激动顺序最早时,于窦性心律下消融;若消融未成功则于无冠窦(NAS)内标测后寻找合适靶点消融。结果10例心动过速均能被心房刺激诱发和终止,心电图P波在V2~V6导联以负向为主,V1导联大多在等电位线附近;HIS束旁成功消融者,Ⅱ导联P波以负向为主,aVL导联P波在等电位线附近;NAS内消融成功者,Ⅱ导联P波以正向为主;aVL导联P波以正向为主。激动标测显示右房最早激动点位于HIS束附近,在HIS束附近最优靶点者6例,在NAS最优靶点者 4例。10例均消融成功,1例复发,其他随访3个月均无复发及并发症。结论V1、Ⅱ导联心动过速下P波形态对于FAT起源于HIS束旁具有一定的预测意义。在右房消融失败者,可考虑于NAS内标测及消融。

关键词〔〕电生理学;房性心动过速;心电图;希氏束旁;无冠窦;射频消融

中图分类号〔〕R541.7〔文献标识码〕A〔

通讯作者:李树岩(1964-),男,教授,主要从事心律失常的基础研究及射频消融研究。

1深圳市人民医院心内科

第一作者:舒尚志 (1989-),男,在读硕士,主要从事心脏电生理及射频消融的研究。

据国内外报道,局灶性房性心动过速(FAT)的起源点常见于界嵴、二尖瓣瓣环或三尖瓣瓣环、肺静脉附近、房间隔、冠状窦等〔1〕。希氏(HIS)束靠近三尖瓣瓣环偏前间隔侧,其附近组织也是FAT常有的起源点。笔者对起源于HIS束旁的房性心动过速(简称房速)的心电图特征及射频消融进行探讨。

1资料与方法

1.1研究对象2011~2014年于我院经电生理检查确诊为FAT患者37例,均在CARTO3系统下行射频消融术,其中消融成功靶点位于HIS束旁者共10例(27.0%),女8例,男2例;年龄47~75〔(59.2±10.1)〕岁,病史0.5~10(4.2±2.6)年。所有患者均有心动过速的症状,对至少1种抗心律失常药物耐药,入院检查、心脏彩超均未提示有器质性心脏病。

1.2电生理检查及射频消融患者术前均停用抗心律失常药物3 d以上(无人服用胺碘酮)。术中患者有疼痛时静脉应用少量芬太尼或吗啡。术中心电图和腔内电图记录采用CardioLab v6.5.6(GE Healthcare)。通过右侧股静脉送入四级标测电极至右室、HIS束,通过左侧锁骨下静脉送入十级标测电极到冠状窦。在非持续性心动过速的患者,行心室刺激除外房室折返性心动过速,行心房刺激除外房室结折返性心动过速。如果患者术中没有心动过速,则行心房程序刺激或静脉点滴异丙肾上腺素诱发。

术中应用冷盐水消融导管(Biosence Webster,Cordis)进行标测和消融。心动过速中,腔内电图的心房激动顺序为向心性传导;在CARTO3系统下,于右房行激动标测,以CS 7-8(窦口附近)的心房激动顺序作为参考,标测心内膜激动顺序。三维图形中激动顺序最早处显示为红色,局部电位成离心性向四周放散,无折返特性,从而证实为FAT。以心内膜最早激动点作为靶点,若最早激动点处存在HIS束电位,则于窦性心律下,于HIS束旁记录不到HIS束电位的位置低功率尝试消融;若消融失败,则穿刺右侧股动脉,经主动脉送入消融导管,于无冠窦(NAS)内进一步行激动标测,寻找合适靶点进行消融。消融终点为静脉点滴异丙肾上腺素后行心房程序刺激无法诱发心动过速。

1.3心电图P波的形态分析查阅患者心动过速下的体表心电图,并记录P波的形态。记录心动过速下心电图的P波形态。若P波辨识不清,则术中在心动过速下行心室拖带,拖带终止后腔内电图提示为A-A-V,在体表图中即可辨识到清晰的P波形态。将P波形态分为如下类型:P波正向(﹢)、P波负向(-)、P波双向(±)、P波位于等电位线(iso)。

2结果

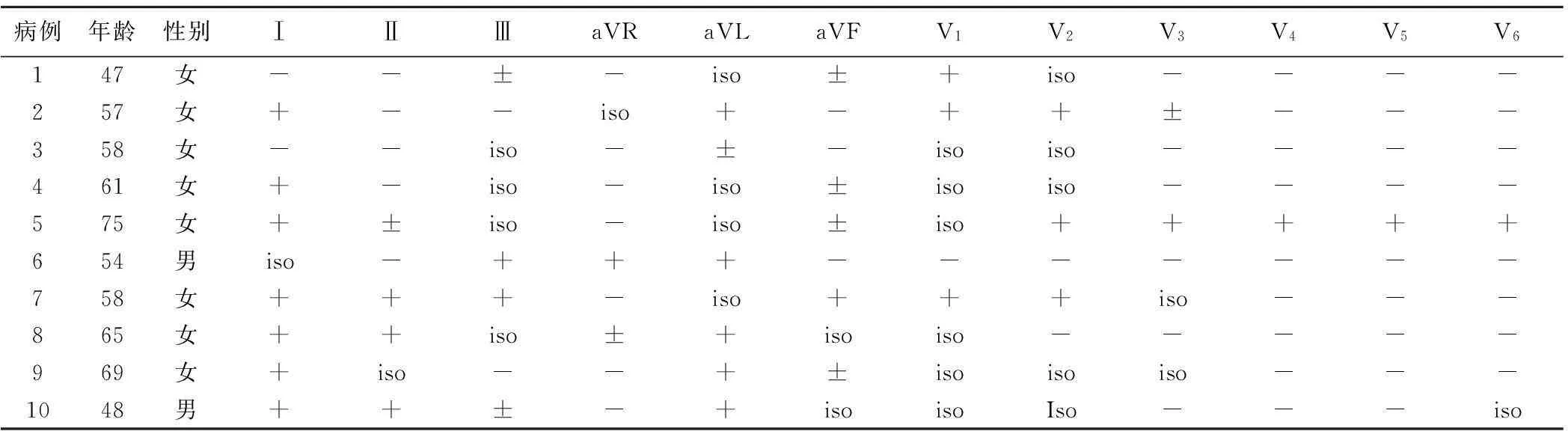

2.1HIS束旁FAT患者体表心电图P波形态例1~例6消融靶点位于右房内HIS束旁,例7~例10消融靶点位于NAS内。起源于HIS束旁的房速,其在V2~V6导联上以负向为主。肢体导联,Ⅰ导联以正向为主;而在Ⅱ、aVL导联,消融靶点最终位于HIS束及NAS内者,具有一定差异。HIS束旁成功消融者,Ⅱ导联P波以负向为主,aVL导联P波在等电位线附近;而在NAS内消融成功者,Ⅱ导联P波以正向为主。aVL导联P波以正向为主。Ⅲ、aVF导联无明显规律。见表1。

表1 心电图P波形态

2.2激动标测与射频消融所有患者均优先在右房行激动标测,依次标测上腔静脉、界嵴、下腔静脉、三尖瓣瓣环、HIS束、冠状窦口、房间隔侧、游离壁侧。10例腔内电图均以HIS束心房激动最为提前。在心房内标测图形中,以HIS束附近为中心,呈离心性分布。调整冠状窦7-8位置于窦口位置,以此作为参考,消融成功靶点心房激动顺序较其提前(34.7±6.0)ms。6例尝试于HIS束旁用15 W、43℃消融,4例于右房内消融后无法再诱发心动过速,例3在HIS束旁消融未成功,在NAS内标测未找到合适靶点,返回右房于带小HIS束电位的靶点以10 W、43℃消融成功;例5于HIS束旁消融未成功,于NAS内标测到心房激动顺序提前(较HIS的心房激动顺序落后),于NAS内消融成功;3例在消融过程中出现一过性房室传导阻滞。例7~例10右房内以HIS束部位心房激动顺序最提前,消融未成功,后于NAS内标测到心房激动顺序较HIS束提前,并于窦底部造影证实,于无冠窦内消融成功。其中例8于无冠窦内消融者术后1个月复发,再次于同样部位消融成功。其他患者术后随访3个月均无心动过速复发,术后所有患者无明确并发症。

3讨论

文献〔2〕报道,靠近前间隔部位的FAT占所有房速的13%〔2〕。在解剖学位置上,前间隔、HIS束、NAS相互毗邻。

3.1心电图特征在心动过速发作的心电图上,Tang等〔3〕研究证实P波在V1导联负向,在aVL导联正向对房速起源于右房有较高的特异性,与本研究并不符合,这可能与心动过速起源于房间隔前侧有关,因此在V1导联低电压的房速,存在起源于HIS束旁的可能。而以往的研究证实,在NAS起源的房速中,V2~V6导联P波为负向〔4〕,起源于界嵴的房速在V2~V5导联P波为正向〔5〕。左右心房附近,包括卵圆窝、Bachman束以及冠状窦部位的心肌组织均可以传导冲动。心动过速下的P波形态,与冲动经哪条路径传导有关。房速起源于HIS束旁,在解剖学结构上,最可能经过冠状窦附近心肌组织或卵圆窝部位传导,传导距离短,而不是距离较远的Bachman束。因此在Ⅱ导联两者(起源于HIS束与NAS)呈现相反的P波形态,与起源部位发放冲动传导方向一致,具有一定的预测意义。

3.2射频消融FAT是自起源点为轴心,向四周均匀发出激动而引发的心动过速。通常的病因是自律性异常、局部微折返和触发活动〔6〕。FAT能够被心房起搏所诱发,心室拖带后房室激动顺序为A-A-V,心房快速起搏可以终止;且在腔内心电图上,房室呈1∶1或2∶1传导或无明确关系,心房激动顺序呈向心性传导,以冠状窦9~10心房激动顺序最提前,提示房速起源于右房;若冠状窦心房激动顺序以远端最提前,则提示房速起源于左房。在CARTO3系统指引下应用冷盐水导管于右房各部位行激动标测,标测到的图形以最早激动部位(红色)为中心,向四周扩步,激动顺序由早到晚呈离心式分布,表明心动过速为局灶性;若标测出的图形红色(最早激动)与紫色(最晚)相接近,且呈环状分布,则考虑是房内折返引起的房速。作为起源于HIS束旁的心动过速,心房激动最早部位位于HIS束,消融靶点距离HIS束近,很容易出现传导阻滞等并发症。并且HIS束旁房速由于其特殊位置,尽量在窦性心律下消融,评价每次消融是否有效较为困难。既往有报道〔7〕当标测到相对提前的心房激动位于HIS束时,不予前间隔部进行消融,而直接经股动脉逆行于NAS内标测消融成功的案例。原因是二者在解剖学上相互毗邻。NAS位于两侧心房接近部位的前上方,其右缘与右心房肌毗邻,左缘与左心房肌毗邻,而HIS束则毗邻于NAS右侧,穿行在前间隔部位的心房肌内。消融过程中能量可通过心肌传导,可尽量避免对HIS束的损伤。有文献记载在标测到HIS束部位心房激动顺序最提前时,心动过速可能起源于NAS或二尖瓣瓣环〔8〕。若标测到此部位激动顺序最提前时,是否需要常规标测主动脉窦和二尖瓣瓣环甚至左房内的激动顺序,仍需要更多实践来证实。由于需要经动脉系统进行标测,潜在增加了外周血管并发症的可能性。使用CARTO3系统可以直观地记录到HIS束的位置及消融过的位置,于NAS内标测时与HIS束的相对位置,较常规X线下射频消融术提高了手术成功率,避免了在HIS束附近重复无效消融,减少了造成传导阻滞的风险和X线下曝光时间,是该类患者理想的消融方案。

HIS束旁起源的房速少见但很重要,但这种房速有其自身的心电图特征及消融方案,长期随访证实其射频消融安全、有效,不易复发,对该类房速的认识和其典型的P波形态有助于指导其消融。

4参考文献

1Poty H,Saoudi N,Haïssaguerre M,etal.Radiofrequency catheter ablation of atrial tachycardias〔J〕.Am Heart J,1996;131(3):481-9.

2马坚,欧阳非凡,贾玉和,等.主动脉无冠状窦内射频导管消融前间隔局灶性房性心动过速〔J〕.中华心律失常学杂志,2006;10(3):207-11.

3Tang CW,Scheinman MM,van Hare GF,etal.Use of P wave configuration during atrial tachycardia to predict site of origin〔J〕.J Am Coll Cardiol,1995;26(5):1315-24.

4Ouyang F,Ma J,Ho SY,etal.Focal atrial tachycardia originating from the non-coronary aortic sinus electrophysiological characteristics and catheter ablation〔J〕.J Am Coll Cardiol,2006;48(1):122-31.

5Tada H,Naito S,Miyazaki A,etal.Successful catheter ablation of atrial tachycardia originating near the atrioventricular node from the noncoronary sinus of valsalva〔J〕.Pacing Clin Electrophysiol,2004;27(10):1440-3.

6Lindsay BD.Focal and macroreentrant atrial tachycardia:from bench to bedside and back to the bench again〔J〕.Heart Rhythm,2007;4(10):1361-3.

7梁延春,王祖禄,杜丹,等.经主动脉无冠窦内射频消融局灶性房性心动过速〔J〕.中国心脏起搏与心电生理杂志,2010;24(3):222-5.

8Kriatselis C,Roser M,Min T,etal.Ectopic atrial tachycardias with early activation at his site:radiofrequency ablation through a retrograde approach〔J〕.Europace,2008;10(6):698-704.

〔2015-04-27修回〕

(编辑曲莉/滕欣航)